资讯分类

“爷孙恋”的下场:他死了,她被继子赶出家门,疯疯癫癫流落街头 -

来源:爱看影院iktv8人气:914更新:2025-09-06 12:51:31

林靖恩出生于香港一个普通家庭,父母经营着小本生意。然而,正是这样一个看似普通的家庭环境,却在她的成长过程中埋下了深刻的心灵阴影。

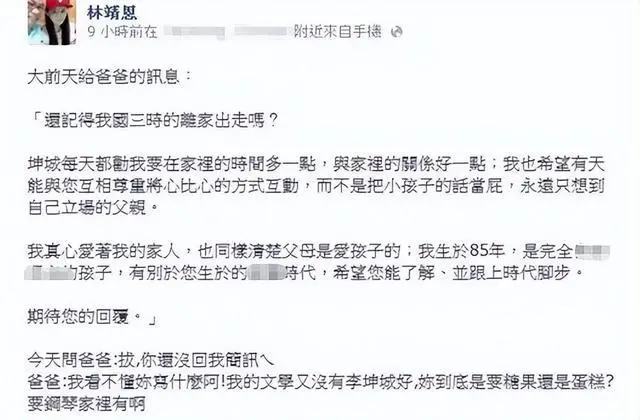

老林育有两位女儿,其中长女备受宠爱,被视为掌上明珠,而次女林靖恩却始终未能获得同等的关爱。在家庭资源分配上,老林对长女的投入远多于次女,尤其在教育方面几乎为零,这种差异让林靖恩的成长环境显得格外拮据。

令人震惊的是,林靖恩自幼便承受着母亲持续的家庭暴力。只要她稍有反抗,便遭受拳打脚踢与言语羞辱,这种压迫性的对待逐渐将她推向了边缘地带,使她在家中如同空气般的存在,被彻底忽视与遗忘。

在长期压抑的教育环境中,林靖恩的自尊心逐渐削弱,思维逻辑出现偏差。她内心深处渴望被重视与关爱,这种需求使她对异性关系产生了一定的误解与幻想,为后续剧情的发展埋下了重要伏笔。

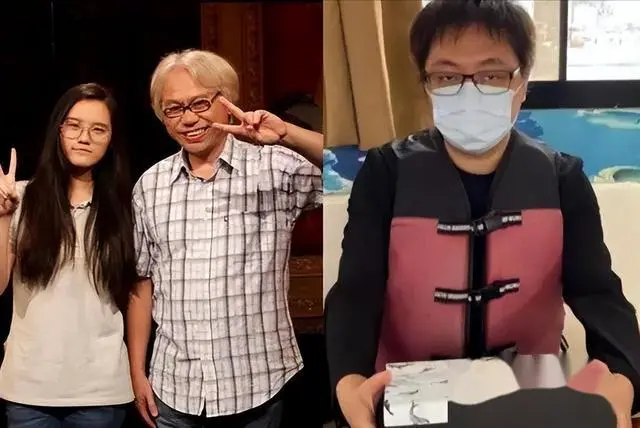

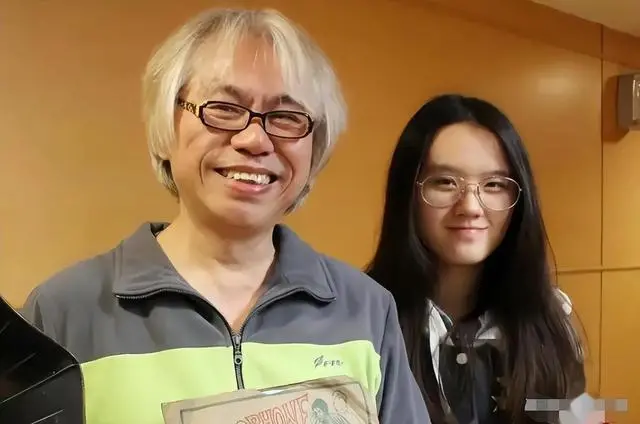

不论师生恋,开启跌宕起伏的人生。2005年,16岁的林靖恩正值初中的时光,遇见了将彻底改变她命运的57岁音乐老师李坤城。

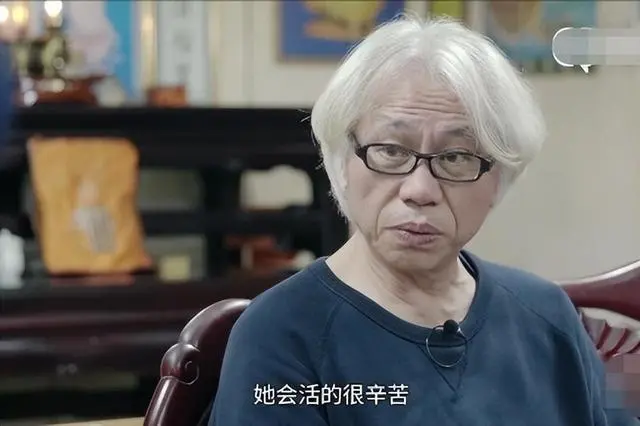

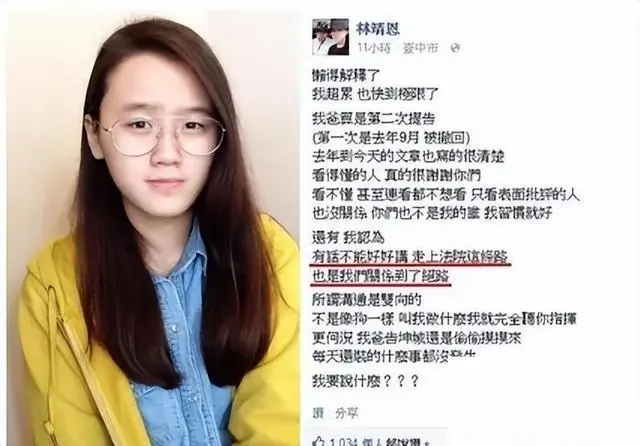

与传统音乐教师注重教授唱歌弹琴不同,这位被称为"黑胶教父"的李坤城被曝光与年轻学生林靖恩发展出不正当关系。据相关报道,林靖恩在缺乏正常家庭教育的背景下,将李坤城视为精神寄托的"替代父辈",而李坤城则利用其教师身份与学生建立超越师生界限的情感联系。此类事件引发了对教育伦理和青少年保护机制的广泛讨论。

这对被称作"G男女"的伴侣逐渐演变为一种畸形的"父慈子孝"关系,以爱情为名的逃亡生活暗藏玄机。随着时间推移,李坤城对林靖恩的掌控逐渐升级,从精神操控到肢体伤害,乃至强制婚姻的手段层出不穷,最终将林靖恩推向这位"救世主"精心编织的牢笼之中。

2013年,这场充满戏剧性的事件达到了顶点。27岁的林靖恩与65岁的神秘富豪李坤城缔结婚姻,成为其第四任妻子。然而即便获得婚姻名分,她依旧承受着李坤城的精神操控与暴力侵害,在金钱与情感的夹缝中挣扎,过着充满恐惧与压抑的屈辱生活。

经历身心双重打击的她,仿佛逐渐消逝了对生活的希望与憧憬。因此,她只能沉迷于无节制的消费行为,试图用物质的狂欢来掩盖内心的伤痛。

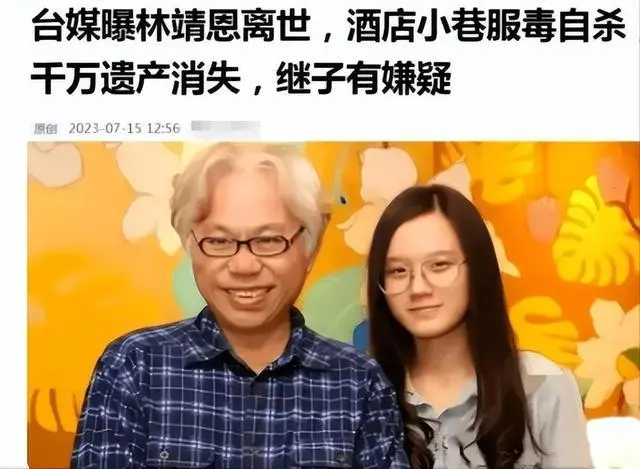

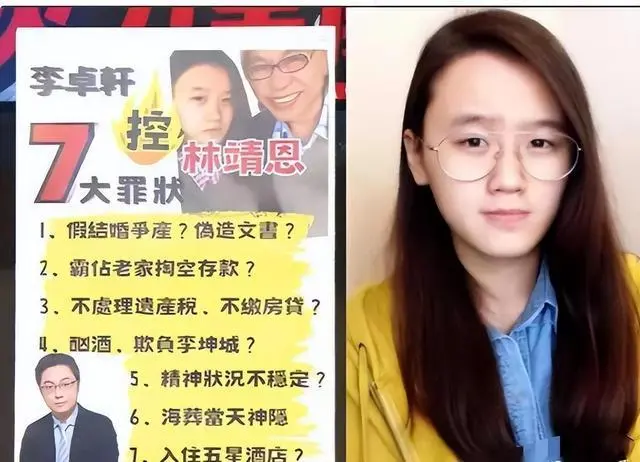

林靖恩虽凭借婚姻跻身名媛行列,享受着财富带来的优渥生活,却难掩内心的荒芜。在李坤城的掌控下,她的精神世界如同被囚禁的鸟儿,逐渐失去自由。这段充满戏剧性的关系最终以悲剧收场,2022年李坤城病逝后,遗产争夺战随之爆发。令人唏嘘的是,这场利益纷争的胜者并非林靖恩,而是李坤城长子李卓轩。他通过精心策划与诱导,成功获取了家族大部分资产,而林靖恩仅获得了一处价值近千万港币的房产,成为这场豪门恩怨中的失意者。

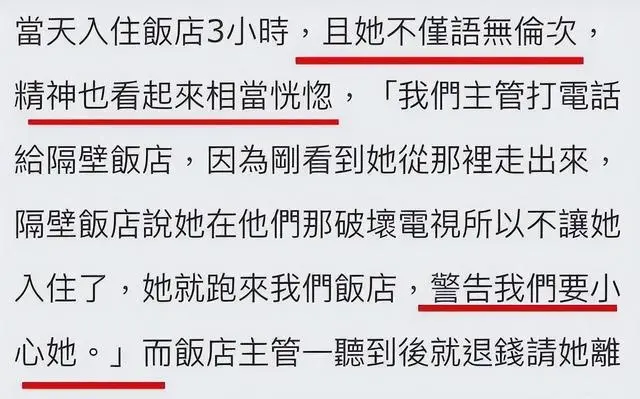

昔日的富豪夫人一夜之间跌入绝境,被迫变卖房产以维持生计,最终沦为街头乞讨者。昔日光鲜的"富太太"形象在破败中消散,令人唏嘘。随着生活困顿的加剧,她的精神逐渐失衡,行为愈发失控,昔日的优雅与体面早已被现实碾碎。

反思的价值在于帮助人们摆脱扭曲的执念,而林靖恩的戏剧性人生经历则深刻诠释了这一主题,为观者提供了无数值得深入探讨的思考维度。

家庭与学校教育的关键作用。若林靖恩能在成长过程中获得科学的引导与支持,或许能够建立更健康的情感认知与婚姻观念。

自我尊重与爱护意识的缺失。林靖恩屡次陷入错误关系并遭受控制与虐待,根本原因在于其缺乏对自身价值的正确认知与自我保护能力。

第三,理性选择伴侣。在寻找人生伴侣时,固然需要情感的投入,但更应以理性判断对方是否具备值得托付一生的品质。诸如林靖恩式的"爷孙恋",往往因年龄差距过大而埋下隐患,属于不成熟的情感选择。第四,婚姻应建立在平等基础上。缔结婚约后,双方应秉持相互尊重、关爱与信任的原则,共同维护关系,而非通过控制或暴力手段去主导对方的生活。

林靖恩的人生经历充满戏剧性冲突,其命运令人唏嘘。这一事件不仅揭示了个体在情感困境中的挣扎,更引发深刻思考:如何在复杂的人际关系中保持清醒认知?愿世间再无类似悲剧重演,每个人都能在自主选择中获得真正的幸福与自由。在追求情感联结时应避免陷入非理性的执着,唯有建立健康的认知框架,才能守护人生选择的主动权。

林靖恩曾将"年少时选择与年长男性步入婚姻殿堂,贫困女性嫁入豪门"视为人生理想,然而这一看似成功的婚姻选择却最终令她陷入生活困境,如今流落街头的现状引发了社会各界的广泛关注与讨论。

2022年,林靖恩在香港街头行乞的事件在社交媒体上引发热议,成为公众关注焦点。大量网友目睹这位曾被誉为"富太太"的女性如今沦落街头,既感到震惊又充满同情。其人生经历的戏剧性转折令人难以置信,舆论对这一现象产生强烈关注。随着讨论深入,事件背后的核心争议逐渐显现——林靖恩与李坤城被指存在"爷孙恋"的婚恋关系。此类关系被普遍认为违反社会伦理规范,成为导致林靖恩陷入困境的关键因素。舆论对李坤城展开激烈批评,称其行为已逾越道德底线,甚至被贴上"恶人"与"禽兽"的标签。

部分公众对林靖恩表示理解,认为她本质上是缺乏相关认知的年轻女性,其行为背后存在家庭与社会教育层面的深层次问题。这种非理性的选择往往源于成长环境中的多重缺失,反映出教育体系在价值观引导和法治意识培养方面的不足。

林靖恩的事件促使社会对所谓“疯狂婚恋关系”展开深入探讨与反思。对此,众多学术界人士在接受采访时提出了专业见解与应对建议。

在当下信息传播高度发达的时代,无论是媒体还是商业机构,对具有话题性的事件往往倾向于进行过度渲染与利益驱动式的炒作。林靖恩所涉及的争议性事件,正是这种舆论生态的典型缩影。

近期多家媒体接连对林靖恩的出身背景及人生经历展开深入挖掘,制造出大量所谓的"爆料"和"独家"内容,借以吸引公众注意力。部分媒体甚至对林靖恩街头乞讨的场景进行了过度描绘与渲染,刻意强化戏剧性效果。

在一系列令人震惊的新闻事件推动下,林靖恩的风波迅速在全国范围内扩散开来,引发广泛关注。与此同时,各类投机商家敏锐捕捉到这一热点事件的商业价值,开始大肆进行舆论炒作和营销推广。

近期,有创作者围绕‘丈母娘’和‘妻奴’等家庭角色开发了同人题材手游;某企业推出以‘狗血人生’为主题的咨询服务,旨在提供心理支持;同时,部分直播平台上线了相关主播,声称可为观众带来解压体验。

从事件的发展来看,林靖恩的经历无意中成为某些商家牟取利益的契机,而她本人却被迫在街头乞讨,承受着来自社会各方面的非议与审视。

在舆论场的喧嚣中,林靖恩始终保持着缄默。她依旧在香港街头徘徊,时而乞讨时而举止异常,仿佛对世人纷繁的议论充耳不闻。

据内部人士透露,林靖恩近期的精神状态已濒临崩溃边缘,其认知能力出现明显障碍,难以区分现实与幻觉。她逐渐陷入自我封闭的意识领域,对周边事物缺乏正常反应。与此同时,围绕该事件的舆论场中,不同立场的公众对此展开了激烈讨论,形成了多元化的解读视角。

部分舆论对她的处境表示同理心,将其视为原生家庭与社会环境的双重影响下的弱势个体;另一些声音则严厉批评她的行为,认为其所谓的“花钱买醋”本质是自取灭亡,理应为自身选择承担后果;同时也有观点呼吁社会应加强对边缘群体的关怀与支持,关注其生存困境背后的系统性问题。

社交媒体上各类观点层出不穷,持续引发热议。林靖恩逐渐演变为一个难以替代的象征,承载了无数人的情感与期待。

这一事件不仅限于其个人范畴,更似一面深刻的警示,揭示社会深层问题及待解的社会议题。

最新资讯

- • 漫威衍生剧《阿加莎》改名 邪恶女巫故事继续 -

- • 《世界尽头的谋杀案》发新预告 风格冷酷惊悚 -

- • 《死亡医师》第二季发布预告 聚焦著名外科医生 -

- • 新剧《化学课》发布片段 流浪军犬偶遇好归宿 -

- • 剧版《波西·杰克逊》发布特辑 传奇故事再启程 -

- • 《夜行神龙》将拍真人剧集 温子仁公司打造 -

- • 热剧《王冠》第六季曝光剧照 分两部分播出 -

- • 《歪小子斯科特》发正式预告 疯狂追爱大作战 -

- • 荒诞犯罪喜剧《临时劫案》定档1.19 郭富城林家栋任贤齐组团“打劫” -

- • 电影《拯救嫌疑人》重庆路演,张末惠英红阐释片中伟大母亲 -

- • 电影《追缉》关系特辑及海报曝光 张钧甯阮经天“相爱相杀” 极致反差 -

- • 都市情感剧《最遥远的距离》开播,“僧系”医生男友张云龙引期待 -

- • 《家园·重返地球之战》定档11月3日 人类保卫战点燃科幻电影新震撼 -

- • 共筑中俄光影之桥 北京放映·俄罗斯发行商专场活动在京举办 -

- • 电影《刀尖》发布人物预告全员“有背而来” -

- • 电影《瞒天过海》定档12月8日,许光汉、张钧甯悬念开局反转贺岁 -

- • 这部被冷落的电影,终于要出圈了 -

- • 《180天重启计划》开机,周雨彤吴越上演辛辣有趣的亲情故事 -

- • 《怒火漫延》谢霆锋刘德华联手打造华语动作片,谢苗重返香港电影 -

- • 老年派超级英雄电影《撒玛利亚》宣布续集,史泰龙将回归主演 -