资讯分类

被围剿的周迅:一个影后的倒 -

来源:爱看影院iktv8人气:715更新:2025-09-06 17:49:44

率先发声批评《如懿传》的观众堪称独具慧眼,他们与《皇帝的新衣》中那个敢于直言真相的孩子遥相呼应。这部耗资3亿人民币的剧集,最终却收获了巨大的负面评价。

六年后引发的持续争议,《如懿传》在《甄嬛传》奠定清宫剧评论标杆后,凭借独特叙事在互联网形成热议。与其他清宫剧逐渐沉淀的长尾热度不同,这部作品反而因观众的激烈讨论持续发酵。去年7月,B站游戏UP主@没事卡了率先发起对《如懿传》的逐帧批判,视频发布后遭遇大量剧粉围攻。面对"未看完全剧何以妄议"的质疑,UP主以持续输出剧评的方式展开反击,由此催生出独立研究领域"懿学"。这一现象迅速蔓延至抖音、微博、小红书等平台,形成跨媒介的深度解读浪潮,至今仍有持续的创作与讨论。

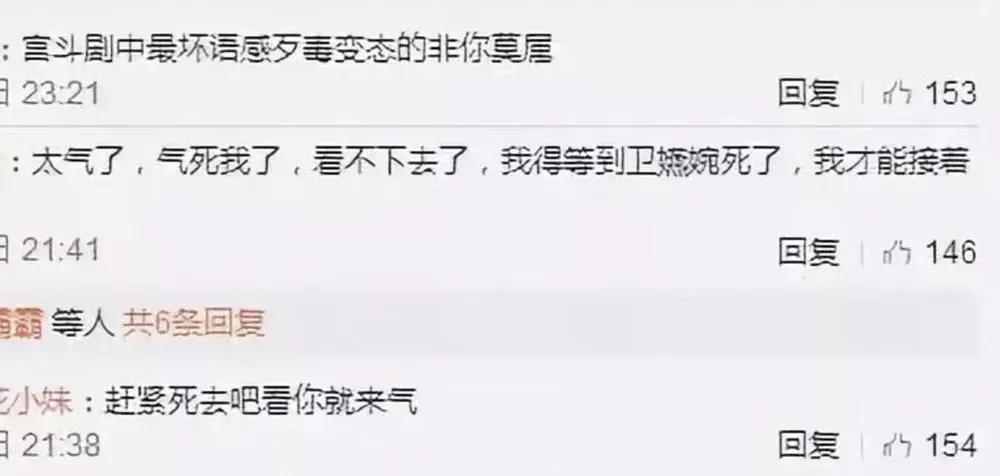

实际上,观众群体的集体反应并非源于自发批评,而是因周迅团队及版权方对部分UP主进行实名举报,引发连锁效应。相关吐槽视频被大规模下架后,反而激起公众的逆反情绪,使得原本对作品质量的讨论演变为更激烈的声浪。网络舆论迅速发酵,周迅工作室微博评论区被网友占领,愤怒情绪甚至波及到演员本人,形成全方位的争议焦点。

关于《如懿传》是否被人民群众误解,从影视制作的专业视角分析,其历史改编确实存在严重问题。该剧在2020年播出时因争议被下架,当时舆论曾为其辩护,而如今看来,这或许避免了更多观众陷入剧情的混乱。主创团队对乾隆后宫的重构堪称大胆,甚至被指玩弄历史。剧中如懿的“懿”字沿用了令懿皇贵妃的谥号,与皇帝的青梅竹马设定借鉴了慧贤皇贵妃的出身,而“真爱白月光”的桥段则明显挪用孝贤皇后富察氏的情感轨迹。这种拼贴式的人物塑造缺乏叙事支撑,导致整体架构崩塌。

历史学者公认富察皇后与令妃为乾隆最宠信之人,但编剧却刻意将其转化为反派角色,反将继后那拉氏塑造成情感核心。这种人物设定的颠覆引发观众困惑,剧情逻辑更是荒诞:皇帝的真爱如懿最终被冷宫,而与他持续对立的令妃却生育皇嗣并继承大统。主创未能构建出合理的情感脉络,爱情线支离破碎,令观众难以理解。

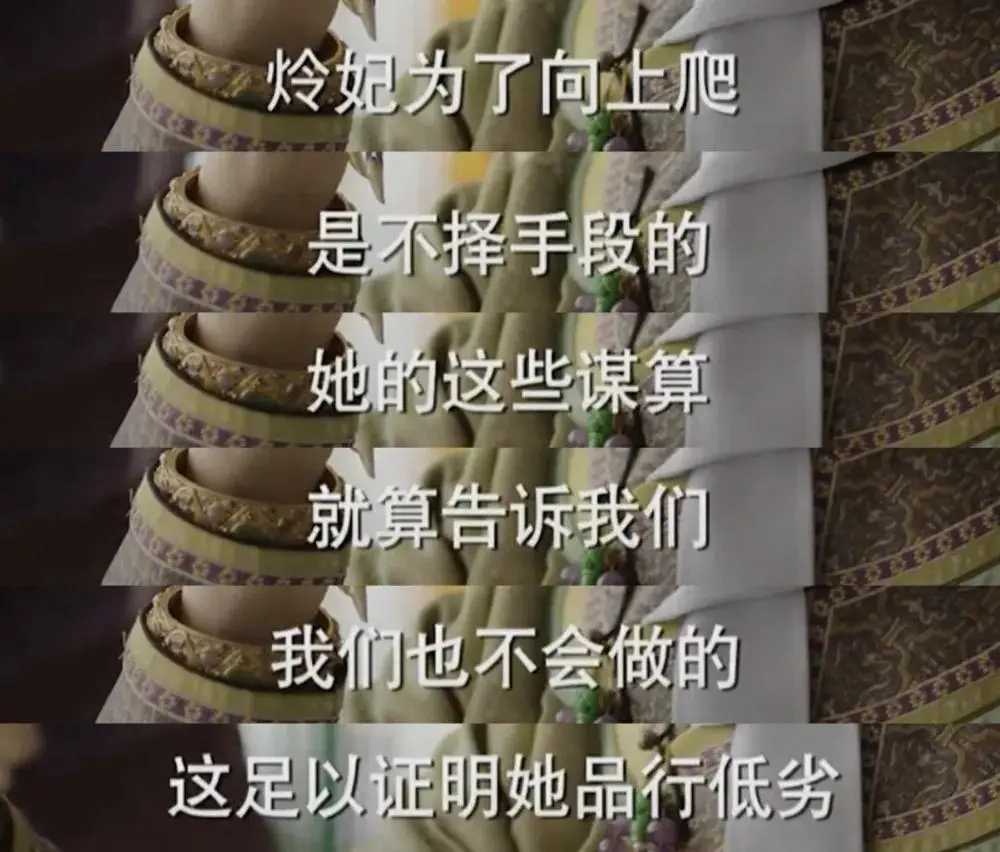

如懿角色塑造尤为争议,其表面佛系实则暗藏利己主义。面对宫斗冲突时,她惯用“人淡如菊”的姿态应对,却对自身利益极度敏感。每当涉及他人苦难时,她总是用“无法相助”等空泛回应,而一旦利益相关则急切干预。这种双重标准令角色显得虚伪,其“道德高地”的假象实则是情感空洞的表现。

剧作更陷入荒诞悖论,要求如懿维持高洁形象却放任其他嫔妃制造权谋事件。乾隆被塑造为充满暴力倾向的君主,经常出现殴打皇子与妃子的戏码,而后宫嫔妃则被赋予职校女生的霸凌特质。容佩这个角色更被网友戏称为“满清第一巴图鲁”,其暴力行为与如懿的“清白”设定形成强烈反差,这种荒诞的叙事逻辑令人啼笑皆非。

相较之下,《甄嬛传》因其平衡的叙事结构与立体的人物塑造成为经典。郑晓龙导演即使拍摄宫斗剧,也坚持赋予每个角色成长空间与人性复杂性。而《如懿传》却陷入二元对立的困境,主角团的情感纠葛被简化为《新闻联播》结束后的机械收场,演员表现的生硬与剧情的割裂感成为最大缺陷。

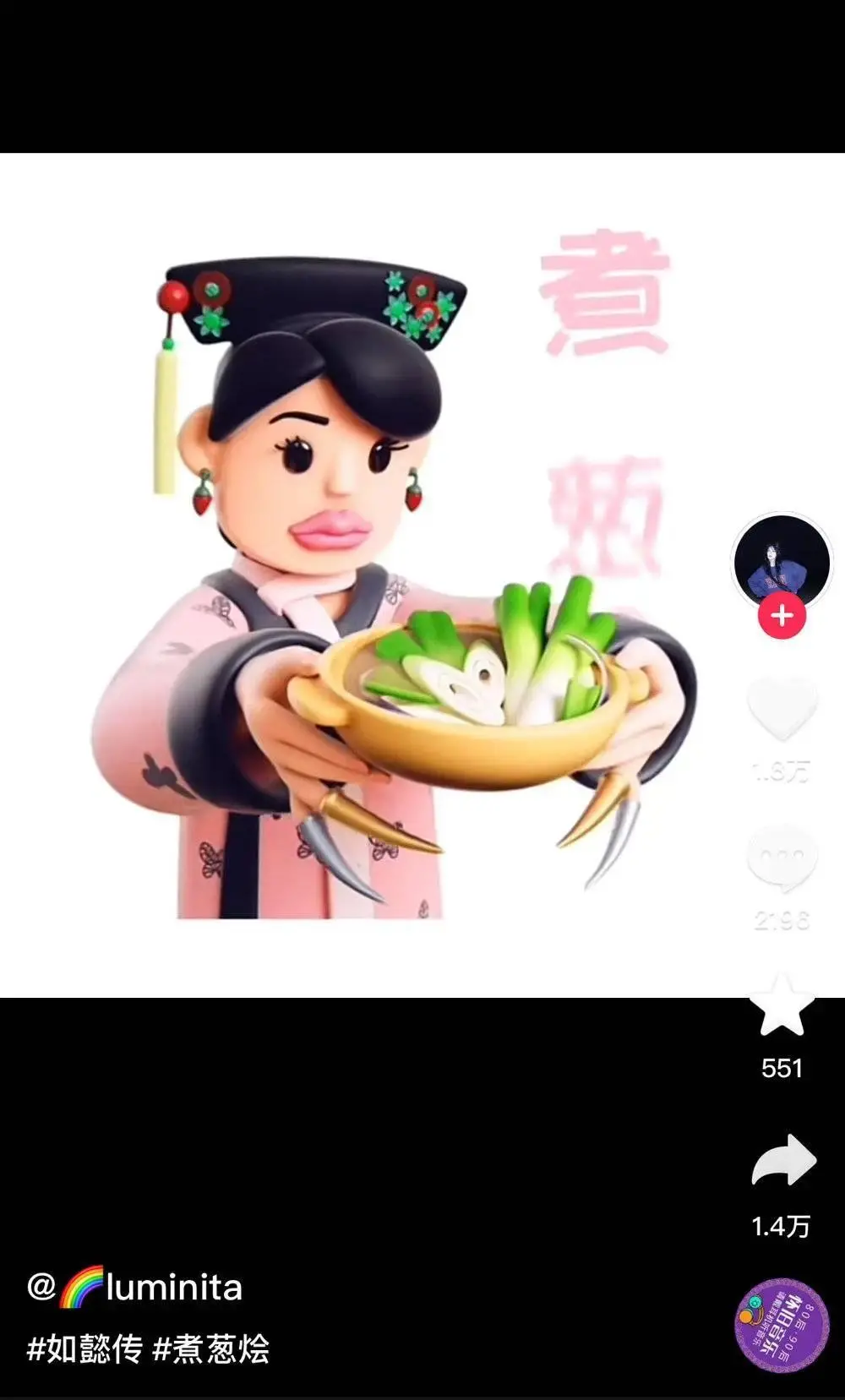

图源:抖音

除了唯美的电影感空镜头,这部剧的拍摄手法也备受争议。大量镜头直接聚焦于遭受凌辱的嫔妃,这些被称作“虐女”场面的镜头,往往以受害者的视角为主,施以大量特写。这种拍摄方式更像是一种创作者的恶趣味,而非高明的艺术表达。若想体现封建宫廷的肃杀与残酷,或许可以采用更为隐晦的叙事手法。

在《如懿传》中,太监跪碎瓦片、宫女被打至满口鲜血、背叛如懿的阿箬被拔掉指甲等情节被刻意放大,甚至发动了猫刑(原为青楼老鸨惩罚花柳女子的酷刑,将人置于麻袋内与野猫共处引发撕扯)。令妃遭受的板著之刑(需弯腰伸手扳住双脚保持固定姿势)与嘉妃的针穿耳刑,更进一步渲染了宫廷的暴虐氛围。更为离谱的是,令妃临死前被勺子撬开嘴灌毒药的场景,令人咋舌。

曾有B站网友剪辑总结,剧中所有刑罚片段汇集后竟达一小时以上。然而从历史角度审视,清代旗人嫔妃地位特殊,随意施暴往往引发严重后果。据记载,乾隆年间曾有妃子因殴打宫女被降位分,首领太监亦遭革职罚款,且需赔偿死者家属100两白银。这反映出封建宫廷并非如剧中所呈现的毫无约束。

幕后花絮显示,令妃灌药戏份中李纯甚至需要吸氧,而缺乏专业编剧团队导致台词与文本沦为灾难。乾隆封妃场景更被观众戏称为“史上最文盲的皇帝”,其台词中诸如“你说话令朕舒心,封为舒妃”等表达充斥着文白交杂的尴尬,令人生疑。

主创团队多次提及《红楼梦》,却始终无法真正理解其文本内涵。剧中强行引用“梅香拜把子都是奴才”“金簪子掉在井里头,有你的只是有你的”等经典句子,仅停留在表面模仿,未能掌握其深层隐喻,最终沦为东施效颦式的拙劣模仿。

作为观众,我们期待如懿这个角色能成为千古经典。虽然《如懿传》原著出自网文作家流潋紫之手,但其改编作品《甄嬛传》因郑晓龙夫妇的介入而得以打磨。即便存在历史改编,最终仍因逻辑通顺而获得观众认可。反观《如懿传》,却将历史人物简化为“恋爱脑致死”的角色,令人唏嘘。

周迅的表演亦成为争议焦点。据幕后纪录片显示,如懿这一角色实为周迅塑造的清代人格延伸体。她早在拍摄初期便宣称将打造“极致的清宫戏”,并坦言珍藏了所有戏服。然而在实际创作中,周迅对剧本的大幅改动反而导致角色扁平化。将原著中如懿用高情商对白解释醋的细节简化为“臣妾不会包饺子,所以只带了一壶醋”,这种精简看似精确,实则破坏了人物层次。

关键在于,周迅的演绎彻底重塑了如懿的性格内核。原著中这位深谙权谋的女性被塑造为心思缜密、擅长在宫廷斗争中周旋的智慧象征,而剧版则呈现出一种近乎理想化的"完美好人"形象。这种转变引发争议,资深演员对角色诠释的局限性表示担忧,认为将历史人物简化为"好人"或"坏人"二元对立,本质上是对角色深度的消解。

与此同时,周迅对角色的塑造意外击中了当代年轻观众的情感痛点。剧中反复出现的"墙头马上遥相顾"等情话,被解读为过度理想化的婚恋观投射。这种将后宫嫔妃设定为情感主导者的做法,既打破了传统清宫剧的叙事框架,也引发了关于封建制度下女性命运的深层讨论。当角色在权力斗争中表现出情感脆弱时,其结局反而成为对这种矛盾性的一种讽刺性回应。

另一个严重失误在于角色陷入了阶级叙事的误区。如懿作为皇族血脉,其出身高贵本应使她拥有置身于后宫权谋之外的资本。而周迅作为三届金马影后,不仅具备修改剧情的创作话语权,更拥有专业团队为其打造符合历史背景的造型。在《如懿传》引发争议的舆论场中,"戴护甲"成为最具代表性的网络梗——周迅在拍摄前刻意留长指甲并佩戴护甲,试图营造清代后宫的精致感。然而剧中呈现的效果却令人咋舌,夸张的指甲造型与浮肿的面部状态形成强烈反差,最终导致周迅承受了近乎喜剧化的外貌争议。

剧中,如懿在深知将被送入冷宫受罚的情况下,仍拒绝宫女惢心的劝阻,坚持随身携带护甲前往冷宫,以此诠释"即使身处逆境,也要保持尊严"的信念。这句话迅速在网络语境中发酵为流行文化符号,甚至衍生出将孙俪在《甄嬛传》中的手型与周迅的进行对比的梗,戏谑称其护甲造型如同遭受核辐射的蓝环章鱼,引发广泛讨论。

她愈发显出体面,将所有脏活累活都落在了惢心肩上。昔日的丫鬟如今打水劈柴,而她却悠哉游哉地在冷宫莳花弄草。即便被贬为庶人,仍维持着主仆之间的等级秩序。出冷宫后,惢心用满是冻疮的手为她伺候沐浴,这画面恰似地主婆与她可怜的仆人。最讽刺的是,幕后纪录片花絮里,如懿穿着护甲,刻意摆弄衣裳干粗活,而画外音却不断称赞她:是个独立坚强的人。

这部剧直白地展现出贵族阶级对道德优越的隐性宣扬。如懿及其排挤势力皆出身显赫,她们常以"皇上礼重蒙古""我的背后是蒙古四十九部"等话语彰显家族势力。而寒门出身的卫嬿婉则因争夺宠幸而四处奔波,成为她们茶余饭后议论的对象:"我们会骑马射箭,令妃会什么,会唱昆曲。"在后宫这个充满权谋的环境中,选择退让或淡然处之,往往需要深厚的家庭根基作为支撑。这种"官二代嘲笑寒窗"的剧情设定,引发了当代观众强烈的共鸣与反感。

如懿传因角色设定引发广泛争议,周迅在戏外的种种行为更将舆论推向高潮。其个人造型师张叔平打造的古董点翠头饰与定制旗装,与剧中其他后妃使用的义乌批发塑料发簪、米老鼠造型耳坠形成鲜明对比。在后宫集体活动中,如懿的造型常被形容为僵尸夫人的形象,网友对剧中两撇龙须般的细眉更是直指其灾难审美。这种刻意营造的视觉差异,使得如懿的造型从开播便饱受批评,连同仪态被嘲讽如"我奶奶坐沙发上看电视",最终落得"打扮得像个老太妃"的戏称。

《如懿传》的制作堪称一场高规格的宫廷盛宴,项目总投资高达三亿元,召集了数十位演员与周迅共同演绎。当这出清代背景的戏剧在荧幕上播出后,其背后团队的运作模式被外界解读为现实职场的缩影。剧中人物间复杂的人情往来与高情商的互动,让人不禁联想到影视圈的《官场现形记》。周迅的行业地位无可撼动,导演、编剧、制片人及演员群体中,无人敢对她的要求说一个“不”字。业内评价纷呈,有人形容她的表演令人屏息凝神,称“眼神极具穿透力”;也有人坦言被她的演技深深感染,仿佛置身于角色之中。更令人动容的是,一位女演员在谈及合作经历时,激动得热泪盈眶,坦言周迅的敬业精神与艺术造诣令自己深受触动。

然而,我们更应保持理性。若因《如懿传》的表演争议而全盘否定周迅的艺术价值,则可能陷入另一种偏颇。周迅作为演员,其天赋与灵气是公认的优势,但这也意味着她更适应写意风格的角色塑造。将她置于以现实主义为核心的清宫剧语境中,本质上是艺术表现形式的错配——这涉及"写实"与"写意"的创作哲学差异。当前主流的宫斗剧和快节奏国产剧追求情绪的具象化表达,而周迅成名作中的文艺片则以克制的叙事方式展现微妙的情感变化。当写意的体验派表演方法遭遇写实题材的创作需求,最终难免产生认知错位。曾有媒体批评《如懿传》浪费了周迅的演技,但更深层的矛盾在于她难以驾驭需要精准情绪把控的现实主义角色。例如剧中如懿在冷宫得知父亲遇险的情节,虽引发观众对表演方式的争议,但若将角色替换为李米,其悲伤与焦虑交织的表现便显得恰到好处。周迅被冠以"精灵"之名多年,恰因她擅长诠释纯真少女与神秘女子的形象,这些角色天然契合她炽烈的情感表达。她始终在演绎自己坚信的真理——爱情作为永恒主题,正是她艺术生涯的核心注解。即便在马东的《乐队的夏天》节目中遭遇"和朴树感情"的调侃,她仍以真诚的态度回应:"我才是silly girl",这展现了其对自我艺术定位的坚持。

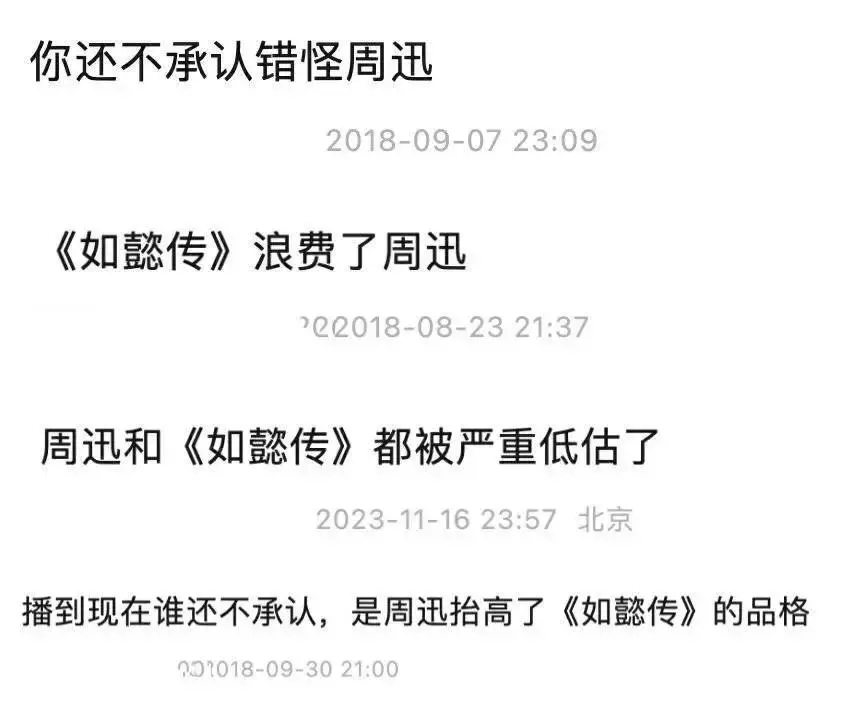

一次引人深思的观察显示,在《如懿传》引发争议之前,它长期被贴上高雅艺术的标签。主流媒体的话语体系主导了整个讨论空间,未能理解其深层内涵的观众常被忽视。豆瓣评论区几乎充斥着对其艺术价值的溢美之词,形成鲜明的舆论场域。

戴锦华指出,优质电视剧的创作过程实质上是精英文化向下渗透至大众文化领域的一种转化。自90年代《渴望》以来,中国电视剧始终秉持着贴近民众审美的创作理念,致力于呈现观众熟悉的叙事模式。《如懿传》中对配角卫嬿婉的复杂刻画,恰恰凸显了这种文化互动的张力——当创作者对角色充满否定态度,刻意安排其遭遇系统性打压,甚至剥夺其基本生存条件时,这种极端设定反而激发了观众强烈的情感共鸣。

剧中卫嬿婉的遭遇极具象征性:从普通宫女起步,因一句不慎之言遭发配,后被皇后与嘉妃轮流羞辱,经历五年非人的待遇。这种阶级压迫的具象化呈现,通过"泼滚烫洗脚水""做人肉烛台"等残酷细节,深刻揭示了权力结构对个体的碾压。当她在绝境中获得太监进忠的帮助实现逆袭时,却遭遇宫中主流的排斥,这种"出身为奴却妄图翻身"的行为被定义为"不安分",最终导致其沦为全剧最大反派。

这种叙事策略背后暗含深层的社会隐喻——所谓"安分",实则是要求个体固守既定的社会阶层。当角色试图通过自身努力突破阶级壁垒时,这种挑战注定成为主流价值观的对立面。创作者通过卫嬿婉的命运转折,构建了一个关于阶层固化与个体挣扎的寓言,引发观众对社会现实的思考。

李纯在采访中坦言“我确实感受到被人欺负的委屈”,其母亲在探班时目睹了女儿在剧中遭受的虐待场景,情绪崩溃当场落泪。官方微博以“奴颜媚骨”为该角色作出评价,而这一恶意塑造的角色也导致李纯长期承受网络暴力与恶意攻击。

当观众将卫嬿婉与李纯视为普通的职场打工人时,这种立场的错位引发了强烈共鸣。在权力体系中被边缘化的底层员工,不仅要面对来自上级的恶意打压,更需承受来自同事的舆论暴力。一次无意的言语交锋,便成为被造谣污蔑的导火索,最终被迫进入被视为"地狱"的部门。五年间持续的职场霸凌与精神折磨,使得这种不公达到顶点。而当角色定位出现反转,反派却化身励志的底层女性,通过不懈努力逆袭成为后宫宠妃,主角反而成为凌驾于众人之上的剥削者。这种叙事逻辑折射出更深层的价值观冲突:一个出身卑微的宫女,靠着对贵族文化的求知欲不断突破自我,既要学习诗词昆曲,也要掌握骑马射箭等生存技能;而主角团则固守"奴婢终将沦为下贱"的偏见,甚至对受害者的苦难表现出漠然与蔑视。当卫嬿婉历经磨难终获新生,女主角却以"何不食肉糜"的傲慢姿态质问其"苦衷",这种情感割裂构成了令人深思的戏剧张力。

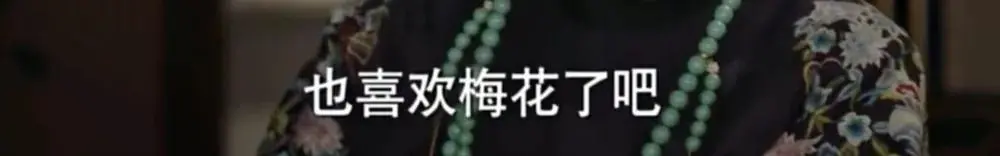

剧中最具争议性的情节之一,发生在乾隆与如懿共同旁观卫嬿婉失态的场景。当卫嬿婉端出一碗精心熬制的燕窝时,乾隆直言她不谙烹饪之道,如懿则以高傲的姿态审视她,借"此等名贵的食物"的制作工艺,暗指她出身低微,未曾品尝过这等珍馐。卫嬿婉转身撞倒白瓷花瓶的瞬间,乾隆更以讥讽的语气纠正道:"这是甜白釉,非寻常白瓷可比"。实际上,白瓷与甜白釉的区分,不过如同手机与iPhone的差异一般浅显。当令妃以歌舞献技后,特意为缓和关系送上了她钟爱的梅花,却遭如懿以讽刺的口吻反问:"令妃不会也喜欢梅花了吧?"令妃的回答则从容不迫:"臣妾喜爱凌霄花,少年时最爱,至今未改"。在这层身份的光谱中,低微者注定无法与高贵身份共享同样的雅趣。

贵族阶层对底层群体实施的这场荒诞的"知识霸凌",再次印证了毛尖曾指出的现实:"影视剧是全中国最封建的场域,按地位与财富分配颜值,再以颜值丈量道德与前途。"贫困滋生投机,富裕孕育良知,特权阶级手握知识与美德的双刃剑,而底层群体的"认知局限"则被视作与生俱来的缺陷。这场针对《如懿传》的舆论审判,本质仍是阶级矛盾的激烈碰撞。观众愤怒的不只是剧中清高做派的如懿与借助资本优势的周迅,更是对剧中上位者肆意践踏底层命运的暴行。他们未曾经历苦难,却将他人的挣扎当作茶余饭后的消遣。说到底,所谓的帝后情怨不过是虚妄的叙事,我们这些身处系统底层的宫女太监,连摔碎花盆这样的小事都要付出生命的代价。

最新资讯

- • Hulu剧集《凯瑟琳大帝》被取消 不续订第四季 -

- • 2023中秋节总票房3.3亿 《坚如磐石》破亿夺冠 -

- • 他俩一同框,内娱大地震 -

- • 2023国庆档新片总票房破7亿 《前任4》领跑《坚如磐石》紧随其后 -

- • 《西出玉门》:赵观寿一个举动毁了龙芝最后的底牌,他被误解最深 -

- • 电视剧全网热度榜,《好事成双》跌至第二,第一热度高达67.25 -

- • 《特工任务》唯一输家:资源咖跌下神坛,演技尴尬,还没配角投入 -

- • 这10部都是你的童年神剧吗?平均评分8.7以上,每年一部绝世好剧 -

- • 《虎鹤妖师录》定档,蒋龙张凌赫主演,捉妖故事,预约近百万人次 -

- • 连续5天收视破1,20位实力派加盟,央视又拿到“收视王牌”? -

- • 值得二刷的10部国产剧,随便一部都是业界天花板 -

- • 即将在10月开机的13部大剧,全明星阵容,哪一部最有爆款潜质? -

- • 2023最值得看的5部韩剧,《超异能族》排第二,你追过哪几部? -

- • 2023国庆档新片总票房破7亿 《前任4》领跑 -

- • 《坚如磐石》VS《志愿军》,张艺谋陈凯歌45年的顶峰相见 -

- • 又一跨国丑闻,远比想象中肮脏丑陋 -

- • 国庆档观察:老戏骨于和伟最复杂,青年演员韩庚仍在演自己 -

- • 2023国庆档新片总票房破10亿 《坚如磐石》领跑《前任4》紧随其后 -

- • 当扫黑电影看,你就大错特错了 -

- • 《莲花楼》后又一武侠大剧首播将至!阵容依旧顶级,有望再出佳作 -