资讯分类

这捞女被下线,怎么都在反对? -

来源:爱看影院iktv8人气:583更新:2025-09-07 06:53:49

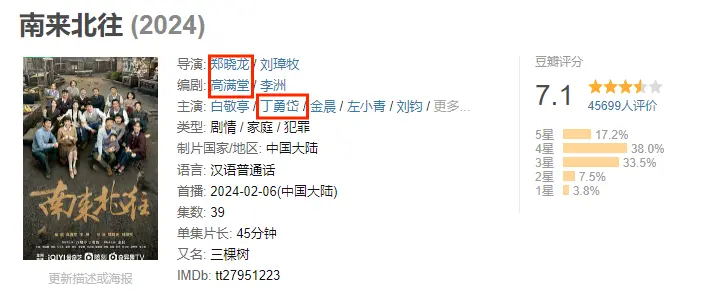

《南来北往》以平平无奇的方式落幕。此前一直抱持观望态度,直到发现这部剧的制作团队实力雄厚,却未能展现出独特之处,因此迟迟未能提笔。

近期,一部电视剧中女性角色姚玉玲的命运转折引发了广泛争议。观众对这位"女三"角色从光鲜亮丽到悲惨落寞的戏剧性转变感到不满,其负面评价甚至让整部剧被贴上"厌女"的标签,这种舆论浪潮亦引起了我的关注。

关于该剧的争议讨论我已关注,但始终认为网友的批评并未触及核心问题。故事主线紧扣一列火车展开,编剧试图通过列车上的乘客与工作人员勾勒出众生相。主角设定为两位警察,一位是经验丰富的老警,一位是刚入行的年轻警员。男主的官方恋情则指向老警的女儿,这明显是国产刑侦题材的常见套路。剧情发展过程中,年轻警员在老警的指导下逐渐成长,最终在众人协助下完成任务,这种结局处理显得过于程式化,缺乏新意。

在整体画面呈现沉闷灰土色调的背景下,唯一亮色便是这位个性鲜明的角色——姚玉玲。作为列车上的播音员,她以青春洋溢的姿态脱颖而出,红衣黑发间总带着张扬的气场,堪称本剧的视觉焦点。无论是舞台上的光芒四射,还是镜头前的落落大方,她始终如一抹跃动的亮色,为灰蒙蒙的环境注入鲜活的生命力。

在物资匮乏的年代,她总将手中粮票换成布票,因为美貌是她的首要追求。她擅长将铁路统一发放的制服裁剪成凸显曲线的版型,设计感甚至可与现代BM风相媲美。每当闲暇时光来临,她便沉浸在穿搭研究中,根据当天的活动精心搭配衣着,若放在今日,便是妥妥的时尚博主。谁也预料不到她何时会从口袋里掏出梳子与镜子,对着镜子自我整理仪容。当众人只为面包奔忙时,故事因此显得单调,而姚儿的出现则如同干硬的面包中突然出现的一抹果香,为沉闷的日常带来惊喜与色彩。

然而,这种设定也使观众忽略了编剧刻意塑造的姚玉玲角色本质——她始终是女主的镜像对照,而非具有独立人格的个体。换句话说,姚玉玲被打造成了一个典型的"反女主"符号。在情感抉择方面,剧情展现的这位角色明显呈现出行为跋扈、趋利避害的特质,被贴上了世俗眼光中的轻浮女子标签。当第一任男友汪新(白敬亭 饰)的铁饭碗面临风险后,她便迅速选择结束这段关系,这种情节设计强化了人物作为对照组的属性。

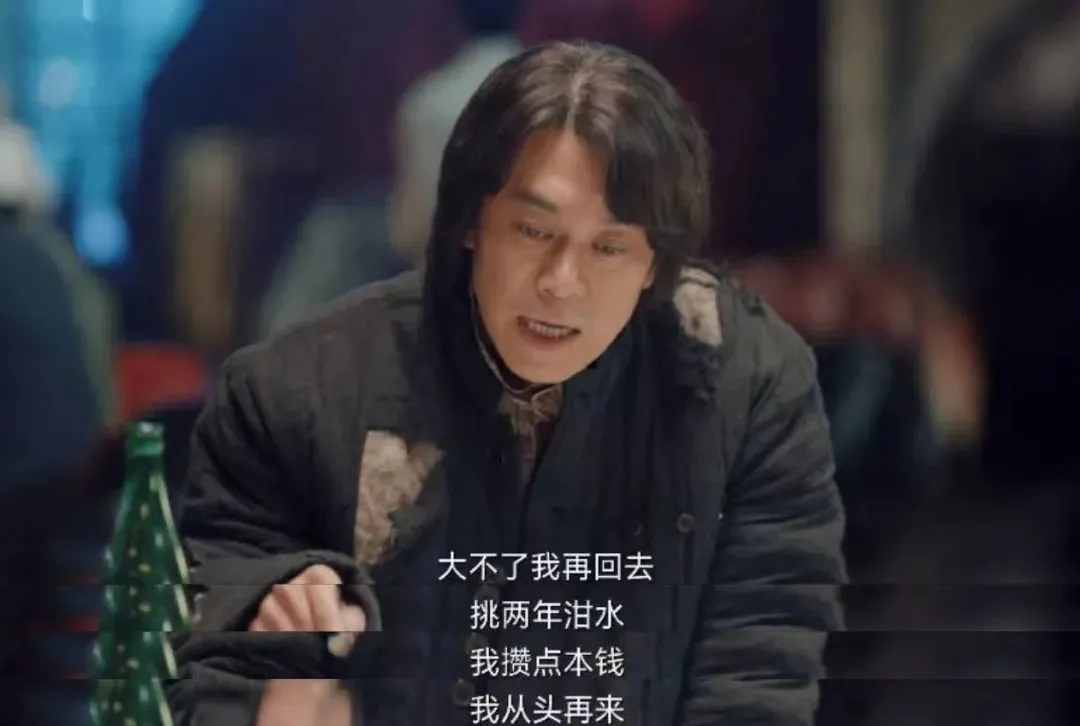

第二任男友牛大力对她一味讨好,两人已步入商议婚期的阶段。然而姚玉玲突然反悔,表面理由是贾金龙的财力更胜一筹,实际上贾金龙的身份却是十恶不赦的毒贩。贾金龙的出现让姚玉玲的人生看似走向巅峰——坐软卧出行、背香奈儿包、想买房就买房。但若从上帝视角审视,这正是国产剧常见的宿命论:看似完美的爱情结局实则是悲剧的开端。贾金龙的罪行终将暴露,姚玉玲的堕落也必然迎来反噬。最终,她只能在尘世中经营烧烤摊,独自抚养子女。当前任牛大力偶然光顾时,她衣着朴素、神情自卑,低头回避的眼神透露着过往的阴影。这种叙事模板始终围绕着反派的悲惨下场展开,既是对道德的批判,也是对人性选择的警示。故事表面歌颂了善有善报的价值观,实则暗含着对欲望与背叛的深刻反思。

众人对老警察的离世充满缅怀之情,感慨世事变迁。若撇开演员光环的加持,这样的结局其实遵循着传统叙事逻辑,符合早年观众的审美期待。然而当下观众对姚鸣的惋惜却呈现出微妙转变,究其原因在于角色设定与现实落差产生的冲击。根据人物轨迹,观众潜意识里期望姚玉玲即便在市井生活中,也应保持某种体面姿态——就像现实中那些既能经营店铺又不失美貌的女老板们。从初登场时便展现出'要美不要命'的执着,如今却被迫过着与过往理想相悖的生活?这种反差恰好映射出当代观众对女性角色更深层的期待。

实际上,这部剧的观看人数或许不及后续讨论引发的热度。在我看来,形象纠纷并非核心矛盾,编剧固然值得批评,但问题不在于将姚儿塑造成邋遢的模样。姚儿的本质性格,反而体现了超越时代的清醒——她始终在为自主选择的权利抗争。从最初敢于在众人非议中追求美的姿态,到后来坦然接受粗粝生活的挑战,这种转变恰是她内在力量的体现。美需要勇气,而选择接纳现实的丑陋,何尝不是另一种魄力?当生活巨变剥夺了她装扮自己的能力时,她并未失去尊严,而是以更沉稳的姿态面对世界的不公。带着孩子独自前行的她,或许被迫妥协,但即便如此,仍坚持活出自己最讨厌的模样,这份挣扎对爱美之人而言尤为艰难。若将视角投射到姚玉玲所处的时代背景,即便丈夫将家庭困境独自承担,她对家庭经济状况的清醒认知,也绝非源于对现实的妥协,而是源于对生存的深刻理解。

世人对毒品犯罪的危害多有耳闻。若昔日熟人登门,不论敌我,孤儿寡母恐怕难以应对。因此,她能够经营烧烤摊已属难得。姚玉玲或许因避祸而刻意隐匿锋芒,或实则通透,深知过往美貌背后浸染的血色,这般「容貌黯淡」在情理上自圆其说。须知外在形貌或可映射性格特质,却非性格的必然体现。而剧情真正的症结,在于结局处对姚玉玲人格完整性造成破坏。正如我前文所言,她勇于直面生活困厄的精神值得称道。这般清醒的姚玉玲,本无需向任何人低眉顺眼。她比谁都清楚从绝境中艰难崛起的不易。如今已然立足尘世,面对旧日恋人时,更应挺直脊梁。

再回顾姚玉玲在剧中的情感线,首段与汪新的缘分始于一次意外。当姚将粮票换成布票后因长期禁食导致低血糖晕厥,汪新带着大白兔奶糖出现的场景犹如命运转折点,让姚心生好感。然而这段关系的深层矛盾早有伏笔——姚对汪新的情感更多源于一时冲动,而汪新则始终将物质条件置于情感之上。两人相处模式呈现明显失衡:姚持续主动推进关系,汪新却沉迷于隐秘的享乐主义,既享受与马燕(金晨饰)的言语博弈,又沉溺于姚的偏爱。最终,这段感情的终结被编剧刻意设计为姚玉玲价值观的转折,当汪新面临职业危机时,姚以"没有未来"为由提出分手,这种情节安排暗含对角色的道德审判。随后出现的马燕,则被塑造成理想化的忠贞形象,形成强烈对比。观众对姚的情感共鸣,某种程度上源于演员细腻的表演,即便知晓这段分手是为了铺垫官方CP,其情绪宣泄依然真实动人。

不仅如此,她更是以高效著称的职场女性。'若恋爱未曾以结婚为目标,那么这段关系便失去了其真正的意义。'

第二段聚焦于牛大力,这段感情尤为复杂。然而,所有知情者都清楚姚玉玲从未真正爱过他,尽管曾经有过挣扎与尝试,却最终以遗憾收场。

牛大力在追求姚玉玲的过程中确实投入了大量精力,但随着时间推移,他的情感逐渐异化。他将姚玉玲视为炫耀的对象,把这段关系当作自我价值的证明。这种心态在为姚玉玲选购衣物时表现得尤为明显,他用"看电影、吃饭、喝酒都是我付的钱,你省下的钱不就该用来买新衣服吗"的逻辑,暗示姚玉玲的所有成就都依赖于自己。在当今社会,这种行为被贴上PUA的标签,而他那套"刷漆的二手自行车骗姚是新车"的把戏,配合时刻彰显优越感的态度,注定难以维系长久关系。牛大力始终只关注如何获得姚玉玲,却在得手后展现出令人震惊的漠视。若真心珍惜这段关系,他应当主动化解矛盾,而非借喝药自杀的极端手段逼迫姚玉玲留下,最终让这段感情沦为众人唾弃的反面教材(每个时代似乎都存在这样的杨波)。

在第三段中,贾金龙的存在引发了关于她真实情感归属的探讨。有人质疑她内心深处究竟钟情于谁,但在我看来,贾金龙才是她情感的唯一归宿。

在贾金龙眼中,姚玉玲的个性虽然有些固执,但他却是唯一愿意包容她、耐心哄她的人。他深知她对母亲的思念之情,因此特意在附近购置了房产,只为方便她随时探望。这种细致入微的体贴,让姚玉玲感受到难得的温暖。

他深谙姚玉玲,愿意接纳她的全部特质,展现出成熟的爱情模样。即便贾金龙身无分文,他的心中仍镌刻着“我所有的好运都将与你共享”的承诺。我不禁联想到《武林外传》中的杨蕙兰,这个被众人诟病的角色,其最显著的弊端莫过于逐利、寡情与张扬。比武招亲时,她甚至甘愿租借父亲的身份,只为寻得心仪的金龟婿;踏入菜刀门后,实则以传销手段蒙骗众人,毫不掩饰对财富的渴望。然而,她对金钱的执着,本质上源自对爱情的渴求。比武招亲时,她最终倾心于穷困潦倒却女扮男装的小郭;进入菜刀门后,也只为一睹帮主风采,将其视为理想中的意中人。当杨蕙兰获得真情、确认归属后,便毅然决然舍弃过往,选择与杜子俊共度清贫岁月。她的离去并非因嫌弃李大嘴的条件,而是李大嘴终究不是那个契合灵魂的伴侣。

这一设定同样适用于姚玉玲的角色。她当初拒绝牛大力的决定,核心动因并非源于阶级差异或经济条件,因此在剧情收尾时,无需因两人命运的落差而刻意抬高他的地位。姚玉玲的自卑情结,实则是编剧为迎合叙事需要而构建的情感框架,是以全知视角干预剧情发展的一种表现。值得注意的是,《南来北往》的编剧团队均为业内享有盛誉的资深创作者,其作品曾多次斩获大奖。然而,如此强大的创作阵容却在塑造一个普通角色时暴露出明显短板,这种反差令人意外。姚玉玲人物弧光的突兀转折,实则折射出当下国产剧在女性角色刻画上的深层困境——往往难以触及人物最基本的心理真实与人格维度。

人设或许能够重塑,但人格却往往难以扭转。姚玉玲的傲然自若,源于对自身抉择的笃定信念与承担责任的勇气。作为一位超越时代的女性,她应当具备这种不为外界评价所动摇的内在定力。华妃即便在绝境中依然能保持对祺贵人的傲然姿态,这份尊严并非源于傲慢,而是源于其人格中本就不存"认怂"的逻辑。这种心理特质与单纯的心气高低无关,而是人格特质的深层体现。令人唏嘘的是,某些影视作品竟呈现出令人作呕的讽刺意味,就像那些刻意编造的视频情节:女子在街头对搭讪者冷若冰霜,却在对方展示财富时瞬间转变态度。牛大力的逆袭爽剧,某种程度上正是这种荒诞设定的变体。那些曾因嫌贫爱富而离去的白月光,如今再遇时,我已是腰缠万贯的都市精英,而她们却困于烧烤摊前的尘土飞扬中。这种刻意制造的戏剧冲突,恰恰暴露了编剧对底层职业的偏见,将烧烤滩视为低等工作的刻板印象,实则是对现实的扭曲映射。

在旧时代,不仅是女性地位低下,众多弱势群体也普遍面临压迫。年代剧通过艺术形式呈现这种社会不平等,本质上是寻求对历史的忠实还原。然而当代剧作中,某些与时代背景无关的偏见却日益凸显。这种现象无论源于创作者的主观意图还是潜意识惯性,都折射出部分编剧在思想观念上的局限与守旧。此前《漫长的季节》《人世间》等作品获得广泛关注的同时,也引发关于"父权色彩"与"性别偏见"的讨论。客观而言,要求创作者能够完全跳出个人经验,以多重视角理解不同性别、阶层、年龄与处境的群体,确属不易。但姚玉玲持续保持自信并非难以置信的设定,这种角色特质本身恰恰体现了对时代精神的主动回应。

这正契合她一贯蔑视正统的个性。世俗所谓的正统,是少数人需向规则俯首,不得逾越。而姚玉玲曾公然违逆。她看似颠覆秩序,实则以独特姿态践行生活。如今她或许能改换形象,但本质未变,何须俯首?结尾处刻意渲染她匍匐于尘埃的卑微,却再未着墨前男友的释然与大度。最终呈现的并非人性光辉,而是规则至上的恢弘叙事。这正是国产剧最深沉的悖论。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -