资讯分类

豆瓣与中国电影的20年:从陪跑到旧勋? -

来源:爱看影院iktv8人气:3更新:2025-09-07 22:46:38

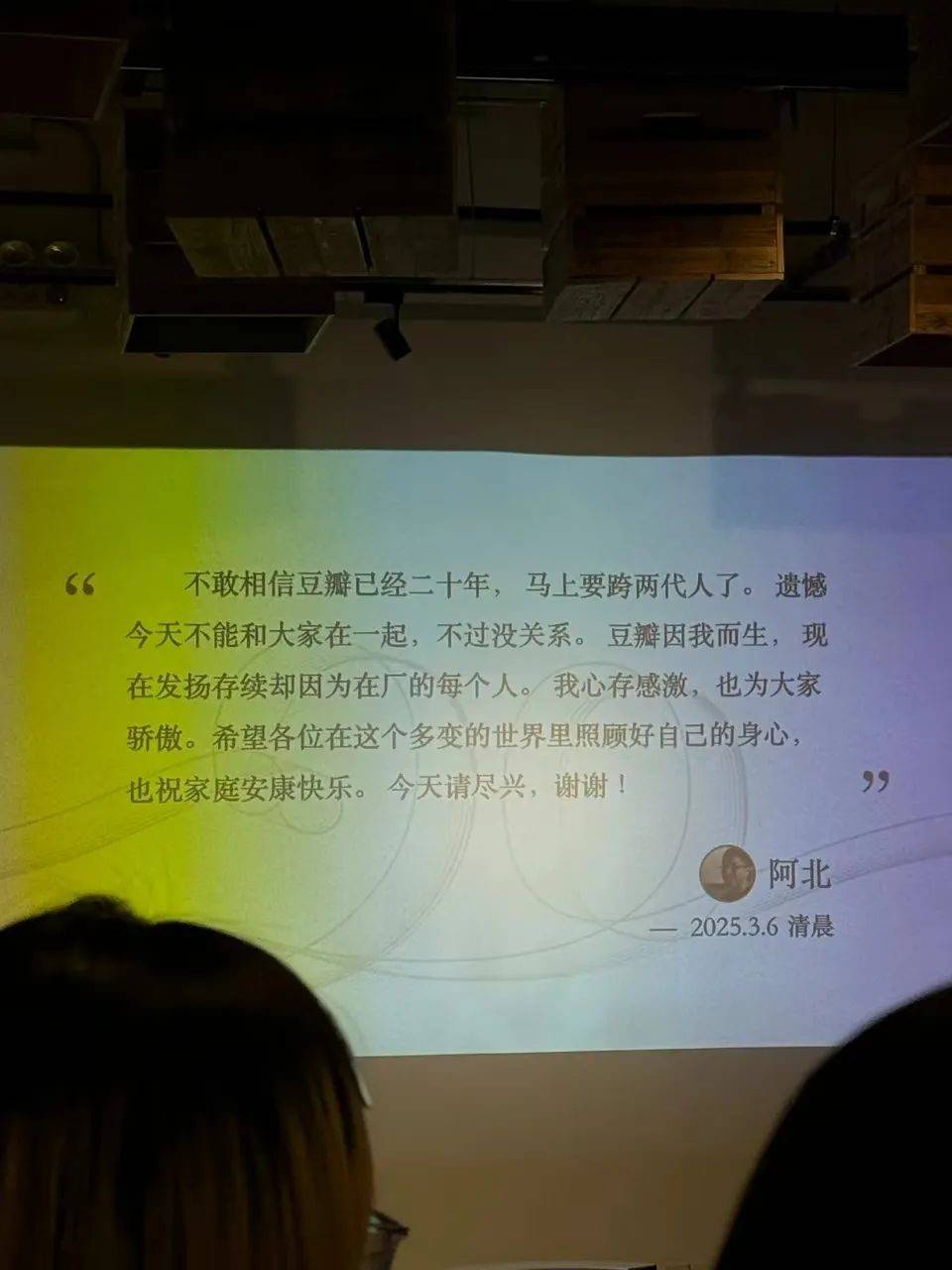

2025年3月6日标志着豆瓣平台创立20周年的庆典。

作为中国互联网发展历程中颇具代表性的社区产品,豆瓣在成立20周年之际的生日并未引发广泛关注。真正关注这一时刻的,除了核心用户群体,更多是那些将豆瓣视为精神寄托的文艺爱好者。关于纪念与庆祝的讨论声音寥寥无几,甚至显得零星散落。更尖锐的问题或许是:当下仍有多少人知晓并使用豆瓣?豆瓣的生存之道可被概括为"苟着"——这种网络热词既暗含对平台发展迟缓的隐喻,又彰显其历经二十年仍未被时代淘汰的韧性。在互联网浪潮更迭的背景下,这种"苟着"的生存哲学既令人困惑,又令人敬佩。

豆瓣当前的处境呈现出微妙的双面性:一方面尚未迎来被新兴社交媒体平台取代的困境,另一方面却难觅提升自身市场地位的突破口。这种状态与豆瓣创始人阿北的公众形象形成微妙呼应——在过去二十年里,人人皆知豆瓣这一平台的存在,却鲜少有人持续关注其在中国互联网生态中的实际影响力。那么,豆瓣究竟是一款怎样的产品?这个问题颇为耐人寻味,但显然无法在篇幅有限的文章中彻底阐释。因此,我们选择一个颇具代表性的视角展开探讨:豆瓣如何塑造并影响了中国电影市场的格局。

在豆瓣创立初期,身为资深书籍与音乐爱好者的阿北,最初规划的核心功能聚焦于书籍和音乐的评论系统。彼时电影点评模块仅为完善产品属性而设置的附加功能。然而,回望20年发展历程,如今我们难以断言豆瓣仍是国内领先的书籍或音乐评分平台,但其在电影评分领域已建立起不可替代的权威地位。从豆瓣8.0分的冷门佳片推荐,到年度影视榜单的权威发布;从豆瓣评分9分以上的优质剧集,到豆瓣电影TOP100的常驻榜单,这一系列数据体系持续影响着中国电影观众的审美选择。

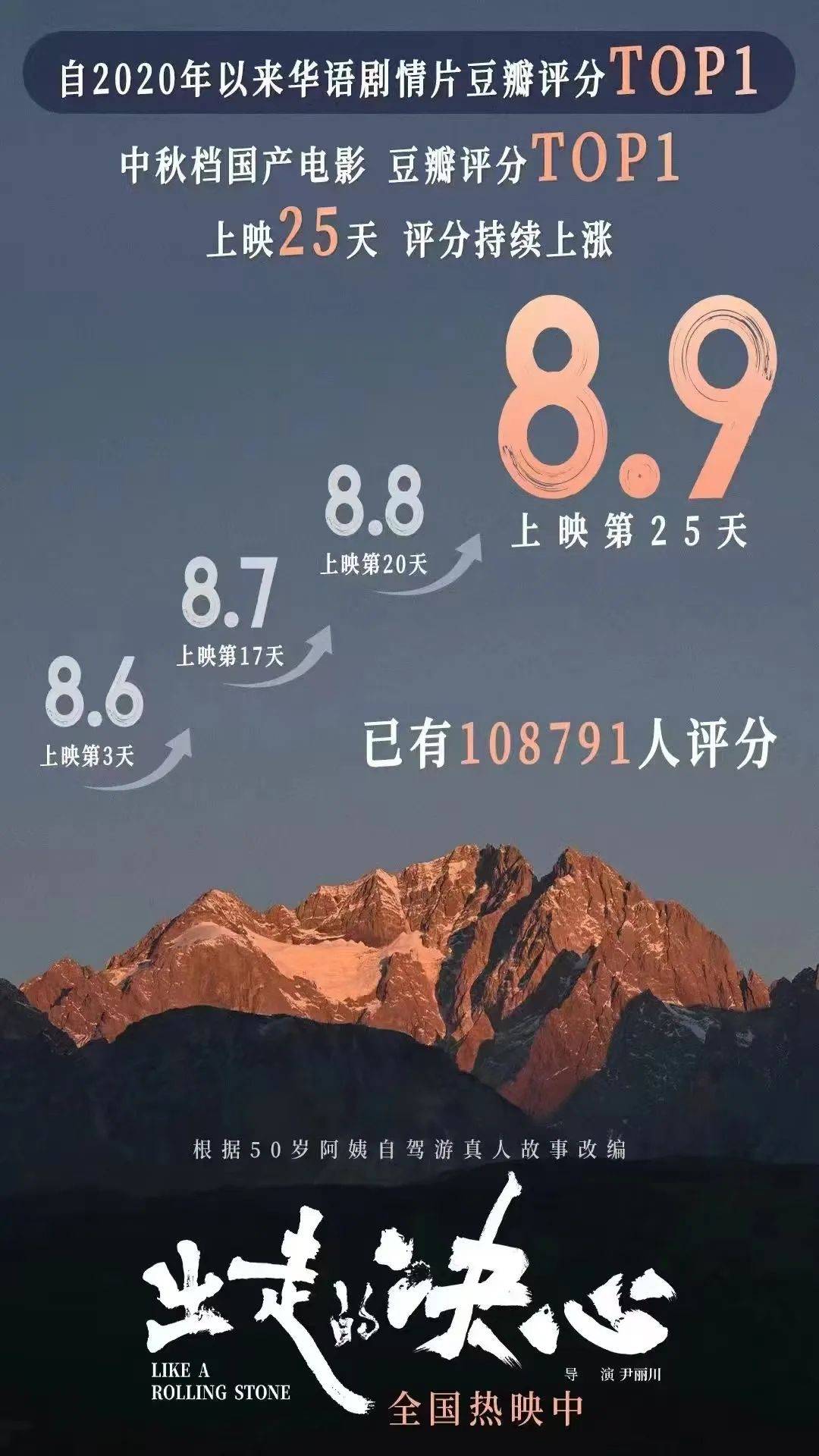

类似的表述屡见不鲜,每隔一天都能在影视评论文章或短视频中发现。即便有越来越多的声音质疑豆瓣电影评分的准确性与参考价值,但这种质疑始终无法撼动豆瓣评分的权威地位。新片上映期间,片方宣传海报上频繁出现“豆瓣评分再涨0.2”“豆瓣评分三周连续上涨”等文案,而鲜少将猫眼或淘票票评分作为宣传抓手。豆瓣作为中国电影市场的重要参与者,其评分体系无可替代。2002年张艺谋的《英雄》被视作中国电影市场化进程的里程碑,而同年成立的豆瓣恰与这一浪潮同步,见证了文艺青年通过互联网崛起为最早的KOL、影评人与文化评论者。依托豆瓣平台,观众标记电影、分享观影体验、撰写影评,逐渐构建起国内电影文化的核心生态。在众多电影爱好者及影视专业学生群体中,豆瓣影评人曾长期处于文化鄙视链的顶端,成为备受推崇的互联网文化偶像。这种小众影迷文化虽难以影响主流商业大片的市场表现,却实实在在地左右着中小成本艺术影片的票房走向。从平遥电影节或FIRST影展走出的《宇宙探索编辑部》《河边的错误》《银河写手》等作品,往往遵循“电影节试水—豆瓣口碑爆发—全国院线跟进”的标准路径。更有趣的是,FIRST曾出现主创因担忧豆瓣评分过低而联合主办方请求观众理性评价的案例,充分印证了该平台对影片命运的深远影响。

这种观影后在豆瓣进行标记与讨论的风潮,随着2010年代盗版资源泛滥字幕组活跃,以及2020年代流媒体平台崛起而持续扩大。值得注意的是,每个阶段豆瓣都面临强有力的竞争对手,其中猫眼与淘票票最具代表性。尽管从系统算法、用户基数及活跃度等维度看,这两家平台完全具备建立独立评分系统的实力,甚至已尝试构建相关体系,但始终难以摆脱"自我宣传"的质疑。相较而言,豆瓣在发展初期拥有成为电影票务平台的显著优势,却选择坚守纯粹的影评社区定位。这种非功利性的坚持,最终塑造了豆瓣的特殊地位。它既能凭借开放包容的社区氛围吸引专业影评人、学者及普通影迷形成独特生态,又能通过阿北设计的评分算法实现去中心化,确保个体评价不会主导整体评分。这种机制在长期实践中为豆瓣建立了电影评分的权威性。围绕豆瓣电影评分的讨论始终聚焦于三个核心命题:豆瓣评分是否具备权威参考价值?该平台的评分体系是否具有公信力?高分作品是否能有效转化为市场票房?

当前网络社交方式日益丰富,使得关于豆瓣评分权威性的讨论逐渐转向另一个维度——在众多观影选择中,人们是否还执着于豆瓣评分。设想一下,一部电影如今可能因微信好友的推荐、小红书文娱博主的分享,或抖音平台上营销短视频的引导而激发观影欲望,这种情况下,豆瓣评分的影响力自然被弱化。因此,与其断言豆瓣评分体系缺乏公信力,不如承认依赖该评分的文艺青年群体,在互联网语境下已逐渐成为少数声音。这一现象的本质,显然不在于评分机制本身,而在于豆瓣所倡导的特定生活方式与审美取向,其影响力在多元信息时代被稀释。

一个常被忽视的事实是,豆瓣悄然塑造了当代互联网独有的文艺生活方式。它通过电影、书籍等作品的打分系统与短评机制,构建了一个让观众在艺术体验后表达观点的数字空间。这种将审美体验转化为互动交流的模式,至今仍在文艺圈层中被视为高品质生活趣味的象征。回溯至90年代,若身处那个时代的人们难以想象,欣赏完一部作品后还能通过网络平台发表见解。因此,豆瓣的社区构建本质上便植根于对理想化文艺生活的想象之中。这种高度互联网化的参与方式,将文化分享视为建立同频社群的核心纽带。然而,豆瓣的兴衰始终与这种理想主义气质紧密相连。尽管创始人及核心团队曾尝试拓展商业版图,如推出电影票业务、搭建豆瓣FM音乐社区等,但这些探索最终都未能持续发展,反被后来者迅速超越。道是豆瓣营造的社区氛围具有双重性:它既能为用户构筑精神栖息地,成为互联网时代的文化桃花源;又在某种程度上桎梏了盈利模式创新与市场扩张。二十年来,豆瓣始终保持着一种独特的互联网姿态,既非主流亦非边缘。但不可否认的是,“豆瓣”二字已深深烙印在中国文化图景中,成为特定群体文化认同的标志。这份文化资产的价值远超商业价值,其意义渗透在中国影视文化与文艺青年生活方式的想象体系之中。如今,这个符号更像是一盏永不熄灭的灯塔,无需耀眼光芒,亦无需照亮整片海域,只要持续存在,便足以指引文化航道。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -