资讯分类

《编号17》:“重生爽片”变科幻版“小时代”? -

来源:爱看影院iktv8人气:908更新:2025-09-08 03:27:23

若存在一台可实现肉体重置的3D生物打印机,让人类得以反复重置生理状态、记忆数据持续升级迭代,那么我们或许能体验类似"重生之我在宇宙当打工人"的科幻爽文情节。面对这种近乎永生的科技设定,人类将如何重新定义存在意义?是选择在宇宙中不断刷新人生版本,还是在记忆重置中寻找永恒的自我?这局人生副本的玩法,或许取决于我们对生命本质的理解深度。

近期上映的科幻电影《编号17》描绘了一则关于命运转折的惊险故事。主角米奇因迫于生计投身于太空移民计划,选择担任其中的"消耗品"这一特殊职位,却在执行任务时意外突破了"自我销毁"的既定程序。这一变故使他与新生的另一个自我相遇,由此展开了一段在浩瀚宇宙中展开的双男主生存之战。

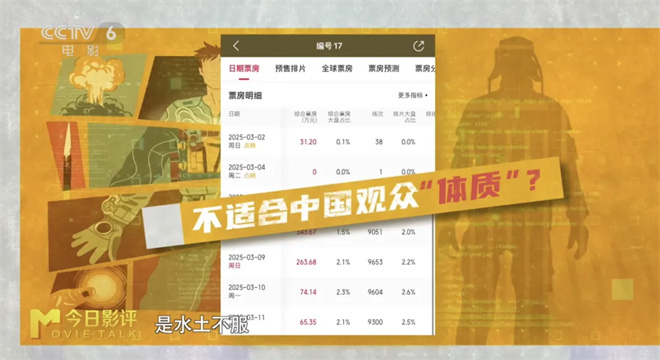

凭借北美市场的良好口碑背书、由奥斯卡奖得主执导,且融合科幻与喜剧元素这一高吸引力类型,电影《编号17》在国内上映仅两日便取得700多万元票房。究竟是文化差异导致的水土不服,还是存在其他未被察觉的原因?本期节目特别邀请中国传媒大学副教授金宇轩,深入探讨这部影片在戏里戏外均面临被"消耗"命运的深层缘由。

《编号17》作为一部以极致爽感为核心的影视作品,其"反杀疯狂总统"的剧情设定在海外观众眼中颇具科幻现实主义的冲击力,却在本土市场遭遇了微妙的接受度差异。金宇轩分析指出,这种强烈的复仇叙事虽然满足了观众对权力颠覆的想象,但相较于中国观众对本土化叙事的审美偏好,其表达方式略显直白,导致在文化语境中呈现出一定程度的审美疲劳。

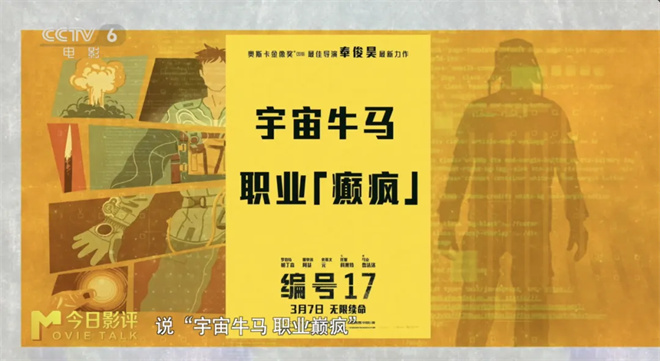

该电影的宣传海报以“宇宙牛马,职业巅疯”为噱头,试图通过夸张的表达吸引眼球。然而,不少观众在观影后指出,这一宣传语略显“标题党”,其实际内容更偏向于呈现打工人面临的生存困境。影片被评价为“小奴隶的悲歌”,反映了当代职场中个体在系统压力下的无力状态,而非单纯迎合市场需求的“打工人”人设包装。

金宇轩坦言,若将"打工人"的日常辛劳夸张渲染为某种极端状态,与其说是展现职场生态,不如说是用"卖红薯"的朴素意象进行解构。面对这种带有哗众取宠性质的标题,他坦言自己会保持审慎态度,唯有作品能突破常规认知,才能真正打动人心。

电影吸引观众进入影院的一大看点在于对“消耗品”(消耗体)概念的独特呈现。传统“无限循环”题材多以主角反复重生、最终改写命运为主线,而《编号17》则通过“重启人生”的设定打破了这一常规。该作品并未提供真正意义上的时空逆转能力,这种突破性设定引发观众争议,部分影迷认为其削弱了原本引人入胜的概念,导致故事呈现出平铺直叙的观感。

针对这一现象,金宇轩幽默地表示,罗伯特·帕丁森堪称为"天选消耗体"。从《哈利·波特与火焰杯》中作为偶像工具人的角色,到《暮光之城》里永生吸血鬼的演绎,再到《信条》中向死而生的男二号以及《编号17》里经历18次"被消耗"的米奇,帕丁森似乎总是与"消耗"二字紧密相连。

然而,这种设定却带有某种残酷性,正如十余年前的电影《月球》中所呈现的“消耗品”概念——角色最终沦为真正主体的牺牲品。他们不仅困于“我是谁”的身份追问,更陷入对存在本质的深刻质疑,这种存在主义困境在《编号17》中却未被触及。影片前40分钟通过细致铺陈揭示了“消耗品”的生存状态,展现了其被系统异化的悲惨境遇,但当叙事进入后半程,原本凝重的存在主义命题竟被轻盈的爱情喜剧所取代,呈现出典型的“小时代”美学特征,这种情节转折的突兀性恰成为作品批判性的隐喻。

当观众接触到这一设定时,我们更期待影片能如《斯巴达克斯》《角斗士》及《变形金刚:起源》般,呈现被 oppression 摆脱命运桎梏、掀起革命浪潮的史诗级叙事。但现有设定下,主角未必是"消耗品",两个克隆体或许足以承载17次生死轮回与矛盾冲突的叙事需求。金宇轩指出,若结局强行"大团圆",反而成为对原本讽刺意图的最大反讽。此外,部分观众对电影的讽刺主题提出质疑,认为结局缺乏对社会体系的深刻批判,仅以仓促的"包饺子"式收尾显得流于表面。

金宇轩指出,导演李安通过在残酷情节中穿插喜剧元素,采用荒诞的表现手法来缓解电影的沉重氛围与悲剧色彩。例如,男主角在报名成为"消耗品"时,报名机构的宣传标语以"只要愿意加入我们,便可享受折扣购买口罩抵御沙尘暴"的夸张表述,巧妙呈现社会荒诞性。而由马克·鲁法洛饰演的反派角色则展现出与卓别林《大独裁者》相似的戏剧化表演,此类手法显著强化了影片的讽刺意味。

面对影片采用强行圆满结局引发的争议,金宇轩指出这一设计存在严重的情节断裂问题。他特别强调,当"编号17"最终决定按下按钮摧毁打印机时,整个系统却未出现预期的崩溃,这种逻辑漏洞令他质疑剧本是否被修改过。更令人深思的是,随着拥有黄金般心灵的18号登场,原本具有复杂性的17号角色与女特工卡伊却在剧情中被边缘化,沦为功能性符号。这种人物塑造的突兀割裂感,以及角色价值的异化,显然受到某种外部力量的干预。相较《雪国列车》那样充满冲击力与思辨性的结局,《编号17》的处理方式显得苍白无力,最终让所有角色沦为拼凑结局的工具。当艺术创作自由遭遇强制性修改,这种反讽或许正是对现实最深刻的隐喻。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -