资讯分类

《援藏日记》主创分享创作 呈现真实动人支教故事 -

来源:爱看影院iktv8人气:853更新:2025-09-08 03:32:19

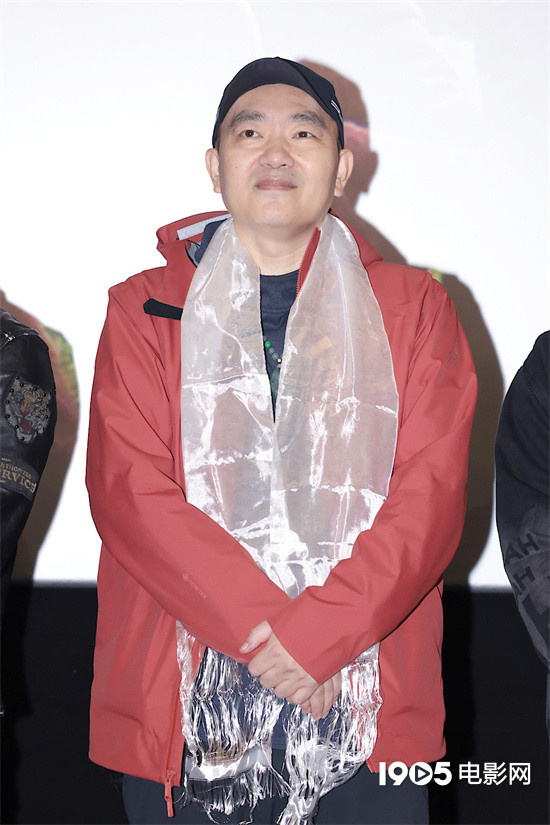

3月13日,电影《援藏日记》在北京举办专场放映仪式,导演陈中阳携主演范家其、王海祥,以及摄影指导赵剑桥、制片人刘海洋出席映后交流环节,与观众深入互动并分享影片拍摄幕后故事。影片聚焦北京青年韩松投身西藏支教事业,以“燃灯”精神坚守一生的奉献故事。与传统叙事方式不同,影片通过诗意化的镜头语言描绘炽热的初心,细腻呈现支教教师与藏族学生之间真挚的情感纽带。陈中阳导演在采访中表示,创作初衷旨在通过影片传达教育如同双向光明,关键在于遇见能够改变人生轨迹的导师。

范家其在电影中饰演支教老师韩松,他用"坚守"一词概括这一角色的特质。谈及角色塑造过程,范家其坦言在正式开拍前曾陷入状态困境,面对导演的严格要求,内心承受着巨大压力。一次意外事件成为转折点——在片场玩弄道具时,他不慎砸碎了导演的车玻璃,这场意外反而让他逐渐领悟到角色的内核。"我的入组经历就像韩松适应新环境的过程,作为外来者初到陌生地域时充满碰撞与磨合,但最终通过坚持获得了归属感和真挚的情感联结。"范家其这样比喻。

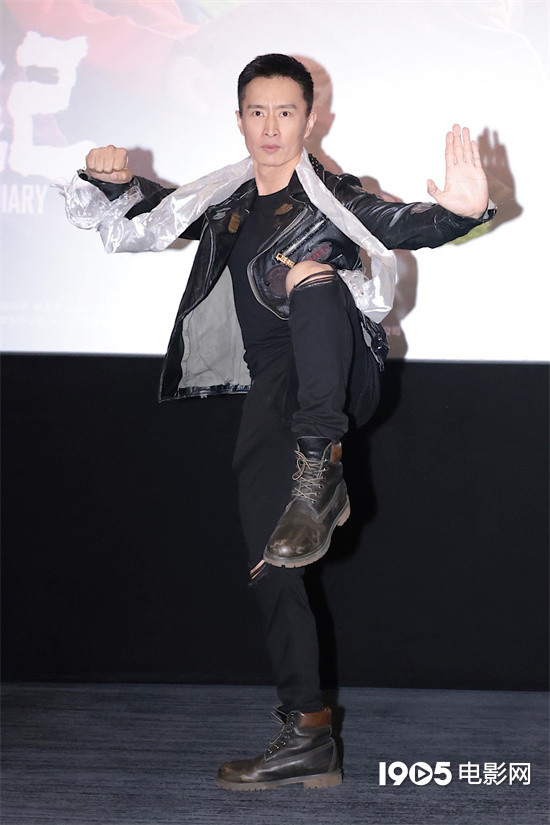

演员王海祥挑战藏族角色格桑朗措,这对非藏族演员而言既是表演难题也是艺术亮点。为深入诠释角色,他投入大量精力进行人物塑造研究,包括系统观看藏语影片及民族文化纪录片,同时苦练藏语口语与藏族传统礼仪"藏普"。在拍摄过程中,他还主动向藏族儿童学习语言表达、民族歌曲及舞蹈动作,力求全方位还原藏族文化精髓。

角色形象的构建离不开精准的造型设计。王海祥回忆称,在拍摄期间曾有牧民骑着摩托车从远处经过,第一句便用藏语与他交流。映后互动环节中,中国戏曲学院的藏族学生代表向主创团队献上哈达,并与主创同台献唱共舞。影片通过真实细腻的叙事,让观众深刻体会援藏工作的初心与艰辛,观众普遍用"真实、感动、有力量"来评价这部作品。

电影《援藏日记》定于3月20日在全国人民院线正式上映。1905电影网特别对导演陈中阳以及主演范家其、王海祥进行了深度专访,深入探讨创作背后的故事。在谈及影片内容时,陈中阳表示:通过在甘南、黄南、甘孜地区的实地考察,他与当地民众进行了深入交流,从而对原有创意进行了重新构思。影片中韩松、格桑梅朵、格桑朗措等角色的塑造,均融合了当地先进工作者的真实事迹。而片中出现的藏族学生,则全部来自当地现实生活,陈中阳从790余名儿童中精心挑选出合适的演员。

导演陈中阳在谈及电影真实感的创作时表示,故事的真实性首先取决于是否能够打动导演本人。在剧本打磨过程中,团队采用逐稿提炼的方式,系统性剔除符号化和标签化的表达。据悉,该剧本总字数达34000余字,每位主角的个人经历与心理变化均独立成篇,累计超过29000字。更值得注意的是,每位演员在开机前都收到了超过一万字的角色背景资料,这种深度准备使他们在表演时能自然地将角色融入自身生命体验,而非局限于单场戏的演绎。

谈及饰演支教教师韩松的创作投入,主演范家其坦言拍摄前已深耕教学领域。他分享道:"至今仍维持着教学实践,这种生活体验让我对教师角色的理解更加深刻。"他特别提到刘慈欣小说《乡村教师》给予的创作启发,该作品通过科幻视角诠释教师作为文明传承者的价值,这种将教育意义与人性光辉相结合的表达方式,与电影创作产生了深层共鸣。

在影片中,韩松最初以局外人身份进入陌生环境,与周遭格格不入。随着三位同伴的相继离世,这一系列变故深刻触动了他,促使他逐步坚定信念,完成了人生的重要转折。韩松是我塑造过的最具触动力的角色,其塑造过程相对轻松,得益于导演营造的真实自然氛围,毫无刻意痕迹,这为我们呈现角色提供了极大助力。

格桑朗措年复一年守护着山区学校,为孩子们奉献全部,甚至不惜牺牲生命。在诠释这个角色时,我深刻感受到其蕴含的坚守与奉献精神。格桑朗措与妹妹创办学校,初衷是为了让山里的孩子获得知识,也寄托着对更多支教老师的期盼。面对艰苦条件,他宁可自己忍饥挨饿,也要确保孩子们的口粮;宁愿自身贫困,也要保障学习资源。他的终极愿望,是让孩子们走出大山,探寻更广阔的世界。

拍摄期间,我与孩子们有深入交流,如同父亲般与之建立联系。每个孩子都拥有独特个性,我认为唯有发掘他们的特长与兴趣,才能为他们描绘出美好未来。这种创作体验让我更加理解角色的内心世界,也深化了对教育意义的思考。

在1905电影网的采访中,当被问及是否计划拍摄同类题材作品时,导演陈中阳透露了两个创作方向。其一为打造导演剪辑版,《援藏日记》原版时长169分钟,通过大量长镜头细致刻画韩松、格桑梅朵、格桑朗措等角色的精神成长轨迹,他计划自费制作该版本。其二则是将故事扩展为系列剧集,他认为这些人物身上蕴含的动人元素若以长剧形式呈现,能更全面地展现他们的人生历程,以及教育与援藏等核心主题。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -