资讯分类

中国最强四姐妹,谁娶了她们都会幸福一辈子 -

来源:爱看影院iktv8人气:680更新:2025-09-09 03:00:32

民国历史舞台上,以政治权势著称的"宋氏三姐妹"始终是公众热议的焦点。然而在文化界则另有一支耀眼的"合肥四姐妹",她们以卓越的艺术造诣和独立人格魅力赢得世人的敬仰。叶圣陶曾惊叹道:"若娶得她们中一人,定能收获终身幸福"。这四位才女分别名为张元和、张允和、张兆和与张充和,不仅集大家闺秀的温婉气质于一身,更展现出新女性的时代风采,被尊为近代文化界的璀璨明珠。

合肥四姐妹诞生于民国时代,凭借卓越才情与独特气质,成为近现代文化史中熠熠生辉的传奇。她们的人生虽历经动荡与挫折,却始终保持着贵族风范与闺秀气质,在时代的风浪中坚守文化品格,以优雅姿态与命运抗争,在岁月流转中诠释着生命的尊严与美好。

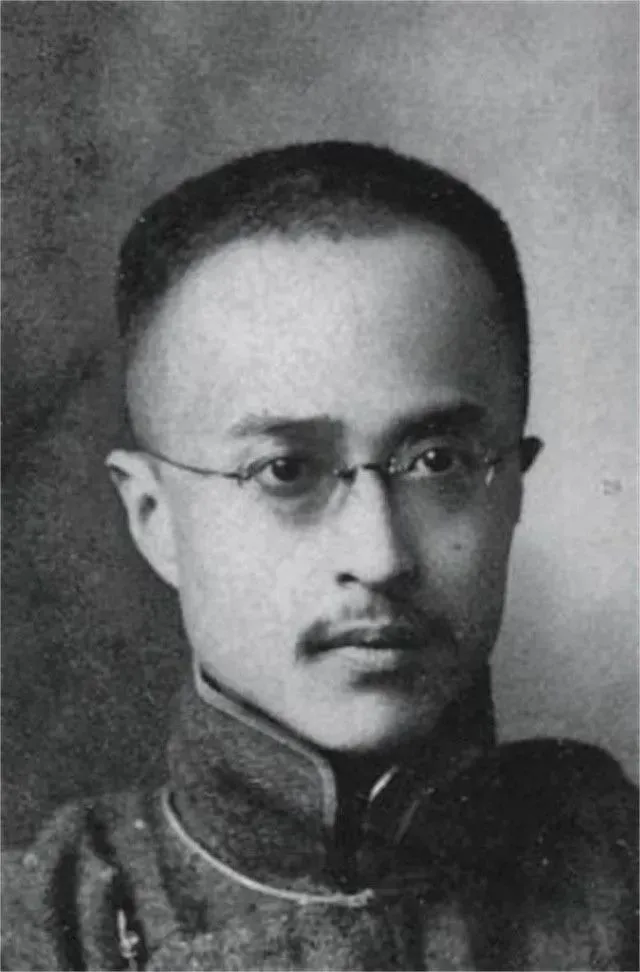

张家四姐妹的父亲张武龄出身于显赫的张家,其家族可追溯至晚清重臣张树声。张树声曾身兼淮军主将与两广总督,并曾代理直隶总督要职,作为李鸿章麾下核心幕僚,参与平定太平天国运动,使张家在合肥地区声名鹊起,积累了庞大的产业与财富。

传统观念认为,世家子弟因优渥家境往往易陷歧途。例如晚清首富盛宣怀之子盛恩颐,虽承袭巨额家产却因挥霍成性最终饿死,成为典型反面教材。相较之下,张武龄展现出迥异品格,尽管生长于钟鸣鼎食之家,却严于律己,杜绝奢靡之风,独爱研读经史典籍。

张武龄自幼博览群书,思想开明。当四个女儿相继出生而未能得子时,妻子陆英独自落泪,婆婆则叹息连连,满面愁容。然而张武龄却宽慰道:"男女本就平等,相信我的女儿们终将各有成就,丝毫不逊色于男子。"

在中华民国初年的江南水乡,张家四姐妹与父亲张武龄的故事折射出传统礼教与现代教育理念的碰撞。彼时社会仍深陷"重男轻女"的桎梏,家族延续被视为天命,没有子嗣便意味着断绝香火。然而这位颇具前瞻性的父亲却以独特方式打破桎梏,不仅在教育子女时摒弃性别偏见,更在命名上暗藏深意。他为女儿们取名元和、允和、兆和、充和,四个名字中皆蕴含"双足"意象,寄托着希望女儿们能走出闺阁、拥抱广阔世界的殷切期盼。即便后来家中陆续添置六个儿子,张武龄对女儿们的关爱始终如一。他深知身教重于言传,自身严守道德底线,同时坚决杜绝子女沾染赌博恶习。当发现女儿们以骨牌为乐时,这个平日温和的父亲曾因担忧而发怒,却在怒火中转化为智慧的引导——建议她们研习昆曲艺术。这种既保持传统又开创新局的教育方式,最终让四姐妹在戏曲、文学与知识的海洋中找到了属于自己的人生境界,展现出超越时代的独立风范。

除了张武龄与儿子定和外,张武龄毕生致力于慈善事业,他毅然决定变卖祖产,在苏州创办了名为“乐益女子中学”的教育机构。这不仅为女儿们提供了接受良好教育的机会,更为当地女性打开了进入学堂的大门,使她们能够与男性一样享受读书求知的权利。张武龄的开明、自律与博爱精神深深影响了子女,因此张家四姐妹及兄弟们在成长过程中展现出超越时代的视野,亦继承了父亲的慈善传统,始终践行公益事业。

张武龄在培养子女过程中秉持着张弛有度的教育理念,亲自参与并精心规划。为使女儿们能够系统接受传统文化熏陶,他特聘名师担任家庭教师,通过古文研读赋予张家四姐妹深厚的文人气质。除常规课业外,张武龄更注重书法训练,要求女儿们于笔墨纸砚间磨砺技艺,终使她们将娟秀字迹化作幽然气韵,典雅风范浸润肌肤。

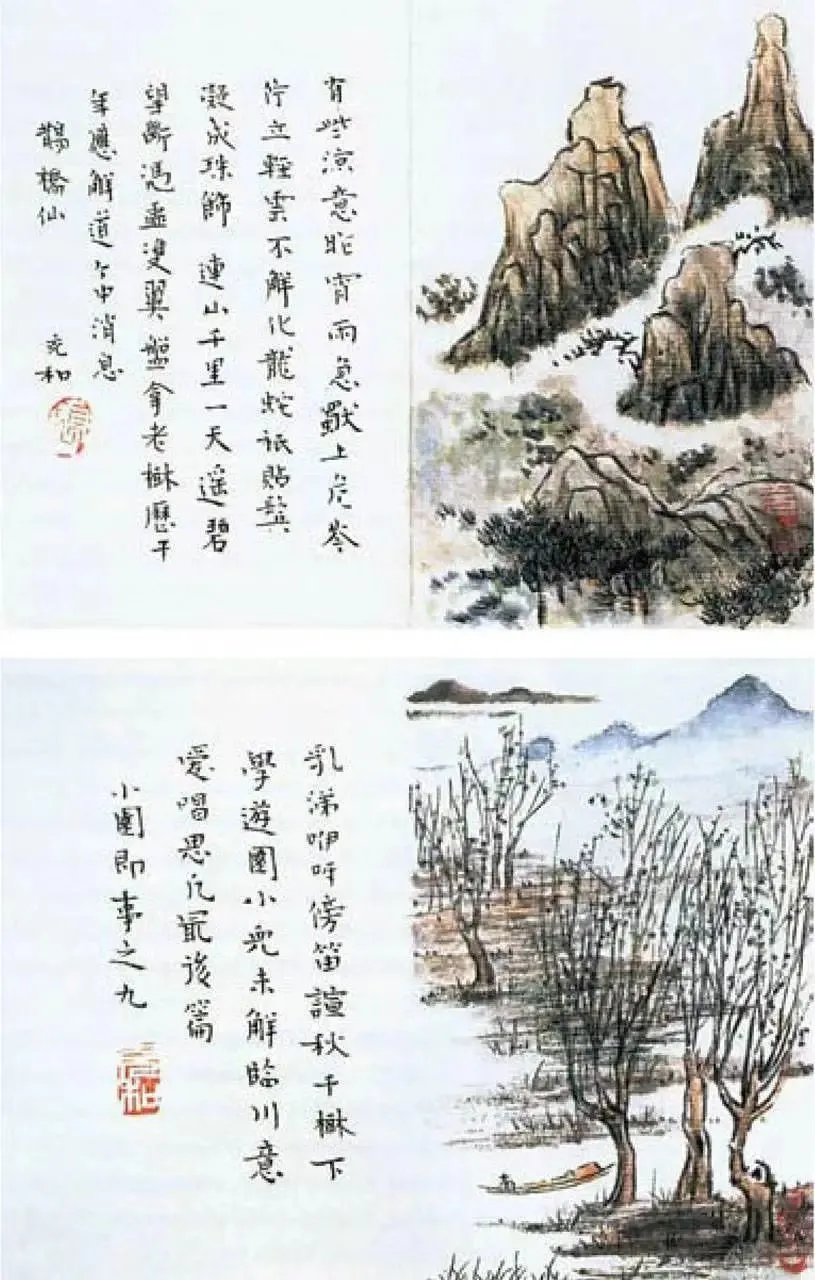

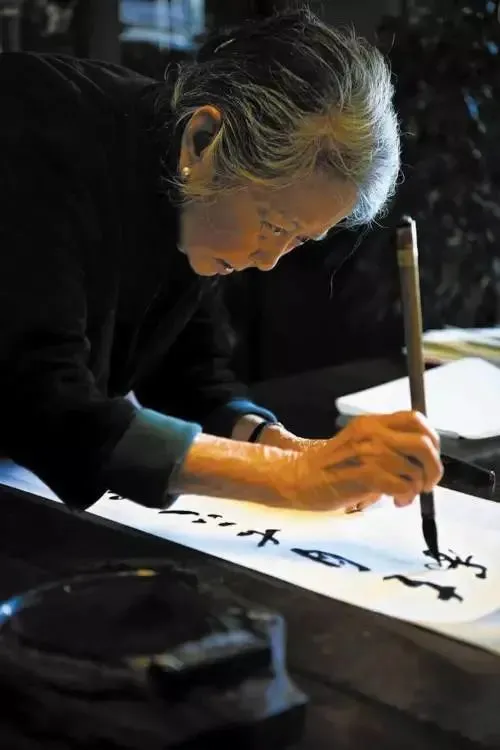

张充和的书画艺术在岁月流转中始终保持着独特的魅力,无论经历多少风雨坎坷,她始终浸润于墨色,回荡着字韵,这皆源自父亲张武龄所传承的深厚文化底蕴。张武龄虽以传统方式教导女儿们研读典籍,注重勤学苦练,却始终关注子女的身心健康,严格把控学习节奏,设定每节课55分钟、课间休息10分钟的规范。即便孩子们对书本流连忘返,父亲也会通过专人敲响铃铛提醒休憩,确保学习与休养的平衡。更令人钦佩的是,张武龄并未因聘请家庭教师而疏于管理,而是亲自参与张家私塾教材的编纂工作,将经典文献如《古文观止》《文史精华录》等作为主要参考,为女儿们打造系统化的文化教育体系。

张武龄对子女的教育尤为重视,除要求他们研习古文外,还规定每周需撰写一篇白话文作文,亲自批阅并撰写评语。无论遇到何种困惑,他都会耐心解答。为营造良好的阅读氛围,他将府邸一、二楼改造成书房,其中父亲专属一室,母亲另设一间,其余两间则专为子女设立。每逢闲暇时光,张武龄总会携仆人前往书市选购书籍,使得张家藏书量在苏州地区首屈一指,堪称一座小型图书馆。

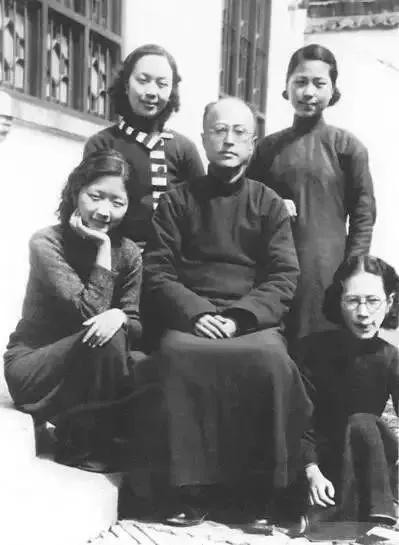

张家子女合影中,前排自左而右分别为张充和、张允和、张元和、张兆和,后排依次为张宁和、张宇和、张寅和、张宗和、张定和、张寰和张武龄。张武龄对阅读的热爱不仅感染了四妹,更渗透至整个家庭,连佣人与保姆也逐渐培养出浓厚的书香气息。他们从基础的识字启蒙起步,最终能够独立阅读并深入探讨文学内容。这种阅读习惯为四姐妹打开了通向智慧的道路,使她们在成长过程中逐渐明晰内心的追求,无论未来走向何方,面对何种挑战,都能从容应对。

在培养子女阅读习惯的过程中,张武龄始终注重激发孩子们的兴趣爱好,鼓励他们自由参与运动、歌唱和乐器演奏。受其本人对昆曲艺术的热爱影响,四姐妹对这一传统戏曲形式也格外钟爱。为系统传授昆曲技艺,张武龄特邀尤彩云担任老师,每当授课时,她都会在门外静心旁听,始终秉持不干预、不打断的教育原则,充分体现了其独特的教学理念。

四姐妹常常在家中围坐下棋,张武龄则经常带着她们前往戏院,使她们能够近距离感受昆曲的艺术魅力。在持续的熏陶下,四姐妹逐渐萌生了新的想法,由对昆曲情有独钟的大姐张元和负责创作词曲并分配角色,其余弟妹们则参与演绎。张家由此形成了一个昆曲爱好者的小团体,张武龄每次都会前来观看孩子们的表演。尽管他们的演出尚显稚嫩,但张武龄从不加以干预,始终以欣赏者的身份支持着这份艺术萌芽。

张允和在《牡丹亭·游园》中饰演春香一角,展现了其深厚的昆曲功底。张武龄始终秉持培养子女独立思考能力的理念,鼓励她们主动探索、勇于创新,避免盲从他人,以免成为被他人操控的‘牵线木偶’。除偶尔参与昆曲演出外,张家四姐妹还共同创立了名为‘水社’的家庭文学社团,成员以女性为主,故取此雅称。社团成立后迅速推出刊物《水》,内容涵盖生活琐事,却让姐妹们感受到独特的创作乐趣。

在张兆和的教育理念中,少女时期对女儿们的自主选择始终持开放态度。张武龄主张让子女在自由成长的环境中发展个性,这种教育方式赋予了张家四姐妹独特的气质与独立思考的能力。她们在日后的人生中展现出鲜明的个性特征,既能明辨是非又富有创新精神,始终保持着对自我价值的坚持。以张允和为例,她曾长期保持单身状态,面对亲友的催促"你该嫁人了",她以淡然的态度回应,认为婚姻应当建立在相互契合的基础上。张武龄也从未施加任何压力,始终尊重女儿的选择。直到遇见周有光,张允和才步入婚姻生活,这段关系虽基于双方经济条件,但婚礼仪式却极简,她始终相信婚姻的本质在于情感共鸣而非形式繁复。

张允和与周有光是两位在语言学领域享有盛誉的学者,他们不仅在各自的学术研究中取得卓越成就,还因深厚的文学情谊而成为文化界引人注目的人物。张允和作为语言学家,专注于汉语研究,而周有光则在文字改革和汉语拼音方案制定中贡献卓著。两人虽专业领域相近,却在学术交流中互相启发,展现了跨学科合作的典范。他们的对话与合作不仅推动了语言学的发展,更为汉语的现代化进程留下了宝贵的遗产。

张家虽财力雄厚,但张武龄始终将目光投向国家大义,他思考的核心是如何将家族财富转化为报效中华的途径。早年曾怀揣实业救国的理想,却在半殖民地社会的重重压迫下被迫搁浅。最终,他选择以教育为振兴之道,不惜倾囊投入创办学校,同时持续投身慈善事业,以至于临终时未能为子女留下任何物质遗产。事实上,张家子女无需依赖父亲遗留的财富,因其自幼接受的教育已使其成长为栋梁之材。长女张元和文静端庄,求学期间因才情出众被誉为"大夏皇后",后因精通昆曲艺术,与昆曲宗师顾传玠结为连理。

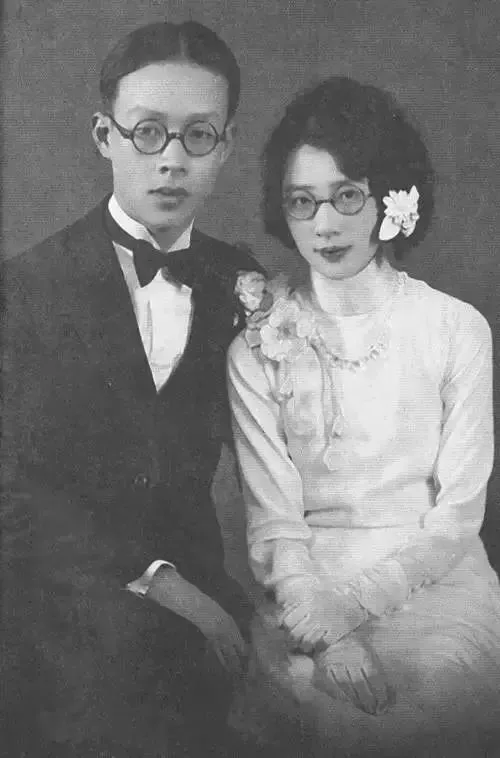

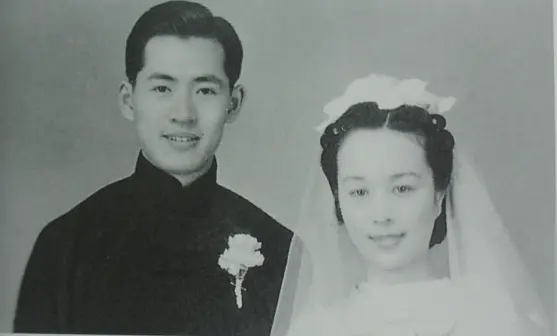

张元和与顾传玠的结婚照见证着这段跨越地域的文化联结。尽管张元和的后半生定居美国,她始终心系祖国传统艺术,晚年更在海外创立曲社,致力于弘扬昆曲艺术并培养新一代昆曲人才。其次女允和毕业于上海光华大学历史系,从事历史教育及编辑工作期间,出版了《最后的闺秀》《昆曲日记》等著作。允和的夫婿为我国著名语言文字学家、汉语拼音方案主要制定者之一的周有光。

张允和与周有光的三女儿张兆和堪称杰出的职业女性,其大学毕业后投身教育与出版领域,担任教师及编辑工作。自20世纪40年代起持续发表文学作品,同时其丈夫沈从文亦是享有盛誉的著名作家,二人共同构成了当时文坛的知名伉俪。

张充和作为沈从文的四妹,与张兆和并称“全才”,其才华横跨诗词、书法、音律、绘画等多个领域。章士钊曾赞她为现代才女蔡文姬,戏剧家焦菊隐亦视其为当代李清照。她与著名德裔美籍汉学家傅汉思结为夫妇,这段学术与艺术的联姻更添传奇色彩。

张充和与傅汉思的婚照定格了其人生的重要篇章,而她晚年的教育事业则展现了另一幅动人图景。在哈佛、耶鲁等二十多所世界知名学府任教期间,张充和以昆曲与书法为纽带,致力于传统文化的国际传播。这种跨越时空的文化坚守,恰与张家四姐妹的人生选择相呼应——她们摒弃世俗功利,以淡泊明志的态度在艺术与学术领域深耕,即便遭遇人生逆境,亦能秉持从容气度,展现出超越时代的文化品格。

张充和九如巷之所以能走出四名才情出众、气质典雅的女子,并非纯粹的历史偶然,而是源于一位卓越父爱的滋养。父辈的智慧与开明教育,恰是子女最宝贵的财富。真正优秀的父母,犹如人生旅途中的引路人,以尊重、理解与指引为基石,为孩子的成长提供深厚的精神养分。这种传承千年的家教理念,正是当代社会亟需借鉴的典范。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -