资讯分类

19.9的电影票又回来了?深度解析降价背后的内幕 -

来源:爱看影院iktv8人气:19更新:2025-09-09 03:21:49

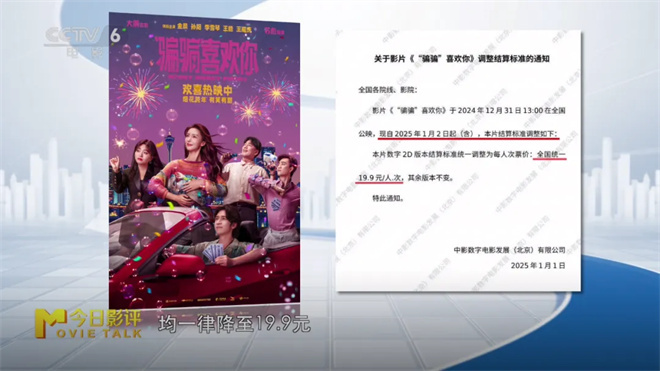

元旦期间,电影票价格再度下调至19.9元。根据最新公告,《“骗骗”喜欢你》自1月2日起,全国范围内的影院结算票价统一调整为19.9元,此前一线城市为40元、二线及其他城市为35元。另一部影片《火锅艺术家》则自1月3日上映起即以19.9元的票价开售。这一价格调整引发了行业内外的广泛关注,业内人士普遍对降价举措表示认可,但部分观众反映在购票时并未看到相应价格优惠,导致关于降价真实性的话题在社交媒体上持续发酵。

本期《今日影评》特别邀请北京电影学院教师孙俨斌共同探讨电影票价格下调背后的深层原因。

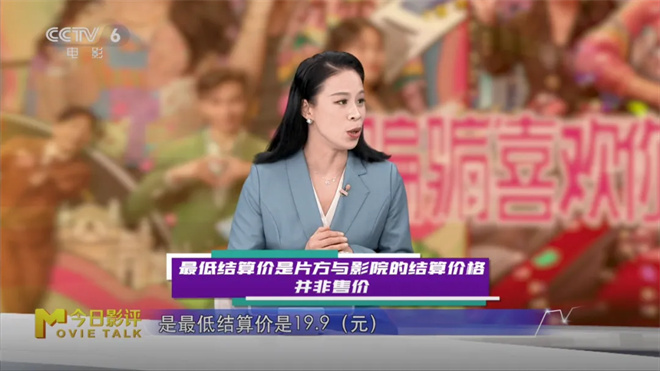

结算价下调引发争议,观众实际购票时并未遇到19.9元票价。针对《"骗骗"喜欢你》和《火锅艺术家》宣布票价调整的公告,不少影迷质疑这一变动是否真正惠及消费者。行业专家孙俨斌指出,所谓最低结算价19.9元是指片方与影院的结算标准,该价格的降低仅意味着片方主动让利,至于让利空间是否传递至观众则取决于影院的定价策略。

近年来,多数影院倾向于通过价格优惠吸引消费者。数据显示,自去年以来,全国观影人次及票房收入均出现22%的下滑,超过八成影院年票房规模不足500万元,其中29%的影院甚至低于100万元。值得注意的是,全年有201天的场均观众数量低于5人次。相较之下,2015年前后中国电影市场曾经历大幅增长,当时电商模式的兴起带动观影补贴政策,观众仅需花费十余元即可享受观影体验,从而实现观影人次的跨越式提升。因此,当前影院希望通过更具吸引力的票价调整,重新激活观众的观影热情。

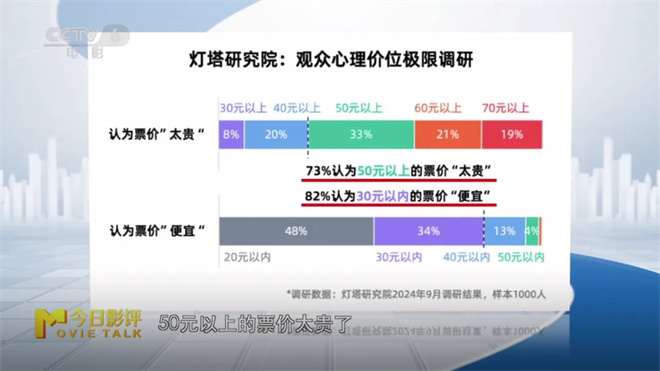

近年来,观众普遍反映观影成本攀升。数据显示自2022年以来,中国电影市场平均票价已攀升至42元以上,其中82%的受访者认为低于30元的票价才属于合理范围,而73%的观众认为超过50元的票价已属偏高,这一现象直观反映了当前票价定位与大众心理预期之间存在明显错位。

放眼全球,美国当前的票价为10.78美元,约合人民币78元,略高于中国。然而,若以平均人均月收入为基准,中国的票价收入比显著高于美国,达到其四倍左右。

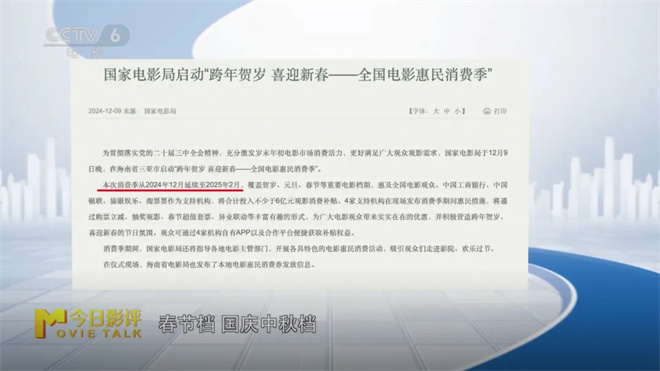

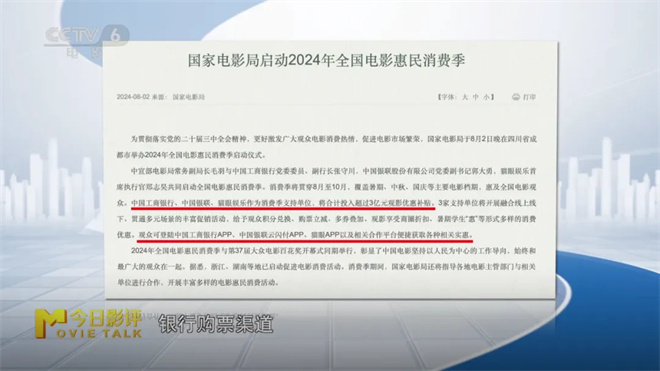

在中国,单月观影支出约占个人工资的1%,对多数观众而言堪称一笔显著开销。尽管观影体验本身具有不可替代的价值,但当前就业环境下的收入压力使得寻求优惠票价成为刚需。除影片制作方主动推出的折扣活动外,近年来新兴的购票渠道亦在推动价格普惠化。值得关注的是,国家层面通过实施财政补贴与消费激励政策,持续降低观影成本,例如国家电影局曾在春节档期及国庆中秋双节期间推出专项补贴,直接惠及消费者购票环节。

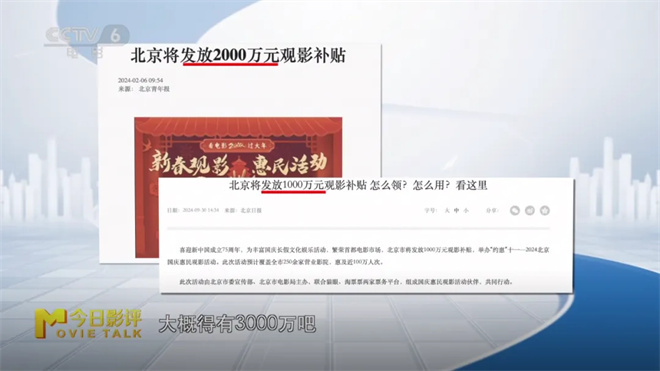

除了国家层面的政策支持,各地地方政府也相继出台了观影消费补贴措施。以北京市为例,2022年该市通过专项资金形式,向市民发放了约3000万元的观影补贴,有效刺激了本地电影市场的发展。

国家电影局与中国银联、工商银行等机构联合签署战略合作框架协议,通过整合各银行购票渠道资源,向消费者提供差异化优惠措施。

当前电影票价格下调主要依赖于片方主动调整利润分配,自去年以来已有25%的影片发行方降低结算分成比例,这也是近四年首次出现票价调整现象。这种市场行为折射出片方对行业现状的深刻认知:当市场整体表现乏力时,唯有通过价格杠杆进行自我调节才能维持生态平衡。值得注意的是,此次票价调整并非单纯的价格波动,而是中国电影业向高质量发展方向演进的必经之路。尽管目前仅有少数影片率先实施降价策略,但若这一趋势持续扩大,将直接推动电影市场的结构性变革。

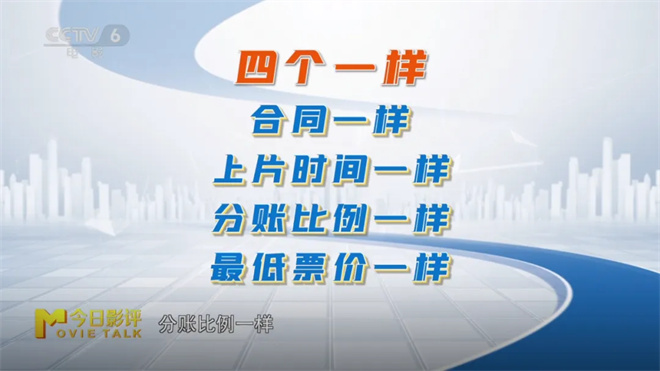

从行业本质来看,票价下调实则是实现从规模扩张到品质提升战略转型的关键举措。这种转变要求打破长期以来形成的"四个一样"格局——即合同条款趋同、上片时间统一、分账比例固化、最低票价雷同。通过价格机制的优化,电影产业将加速实现资源配置效率的提升,推动创作与发行环节的深度融合。《"骗骗"喜欢你》和《火锅艺术家》的降价实践已为行业树立了新标杆,其示范效应或将促使更多影片参与价格体系重构,从而形成良性循环的市场生态。

2023年底推行的分线发行政策,有效破解了全国影院统一票价体系带来的资源配置问题。该政策配套实施的结构性调整主要体现在发行价格机制的革新,具体表现为经典影片复映与新片在定价上的差异性。通过调整不同影片的定价策略,经典老片复映的票价通常低于新片,从而激励电影制作方更积极地投入新片生产。这种差异化定价模式使得各类影片可根据自身属性选择适配的发行路径,进而形成更具弹性的结算价格体系。

分线发行的实施标志着行业的一次系统性优化与内部利益分配结构的调整。随着影片整体票价的下调,这一变革有望有效激发观众的观影意愿,吸引更多人走进影院体验优质内容。展望2025年,我们期待看到更多观众在银幕前感受电影的魅力,享受高质量的视听盛宴。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -