资讯分类

圣诞节票房同比暴跌,是舔狗经济不行了?并非如此,原因则是多面 -

来源:爱看影院iktv8人气:123更新:2025-09-09 08:32:00

25日,一张历年平安夜票房对比图在网络上引发广泛关注。数据显示,今年平安夜的票房仅有3000余万元,与往年动辄上亿乃至数十亿的票房规模形成鲜明对比,差距之大令人咋舌。令人关注的是,同日圣诞节的票房也仅有4169.12万元,相较于往年出现了显著下滑。

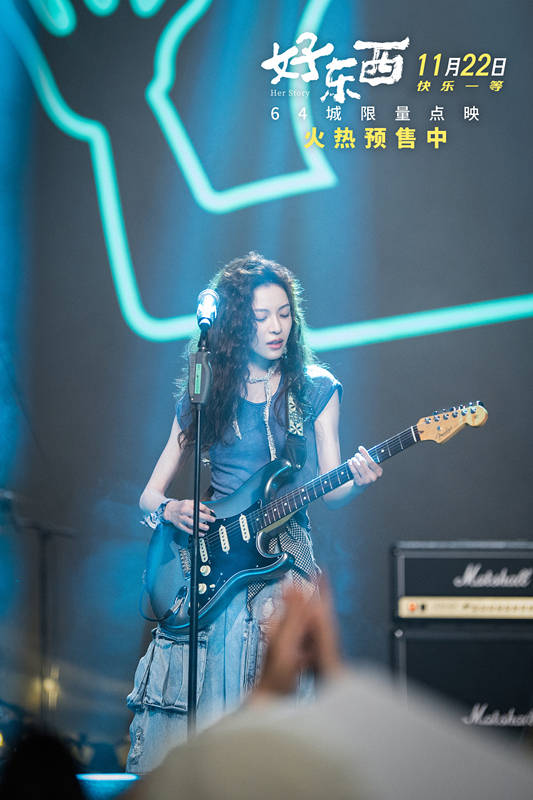

当市场出现暴跌时,人们往往会寻求各种原因进行分析。在诸多解读中,有一种颇具争议的观点认为"舔狗经济"的衰退导致男性不再主动邀请女性观影。这种论断显然缺乏专业视角。事实上,早在十年前,若有人指出电影院受益于"舔狗经济",业内仍会持认可态度。而今,随着市场格局的演变,女性已逐渐成为影院消费的中坚力量。以近期热映的电影《好东西》为例,其女性购票占比高达81.7%。这意味着在每10位观众中,就有近9位是女性。在这种市场现状下,仍将票房波动归咎于"舔狗经济",实为片面之辞。

随着在线票务平台的兴起,统计数据逐渐揭示出一个有趣的性别差异:在电影购票比例上,男性始终未能占据主导地位。统计显示,即使是被贴上"男性向""硬汉类型"标签的影片,其女性购票比例也往往超过男性。在很长一段时间里,女性购票占比稳定在60%以上,成为观影市场的主流力量。这种趋势在近年更趋明显,诸如《好东西》等以女性视角为核心的影片,其女性观众占比甚至高达80%。

首当其冲的因素是影迷群体整体消费意愿的下降。这种消费缩减现象呈现性别中立特征,所谓"舔狗经济"本质是制造性别对立的营销策略。从本质而言,男女两性应属于共生关系,面对经济紧缩时需共同承担责任。因此,将消费降级视为票房下滑的核心原因不可回避,这一现象必须置于首要位置。

其次是节日营销策略的收缩。中国电影市场最繁荣的阶段,曾创造出密集的节日档期体系。传统档期如春节、五一、暑期、中秋、十一、贺岁等已成常态,而在这些基础之上,还曾衍生出情人节、三八节、518、618、七夕、重阳、光棍节、跨年等具有中国特色的新兴节日。这种持续的造节热潮如今已逐渐消退,成为影响节日期间观影需求的重要变量。

这些精心打造的档期确实不容小觑。以跨年为例,原本深夜时段 cinema 早已歇业,但通过创意营销,如今竟能吸引影迷在午夜后继续观影,让影院获得可观收益。正因如此,跨年档期成为影视行业争相追捧的黄金时段,其商业价值可见一斑。反观今年的圣诞与平安夜档期,整个电影市场却未能形成相应热度。究其原因,首先是缺乏契合主题的影片上映,其次是影院端未推出配套活动。没有优质内容支撑,再好的节日也难以成为观影热点。更值得深思的是,为何今年各大片方选择避开这两个传统节日?这种策略是否反映出行业对档期价值的认知偏差?

中国院线电影的运作模式远不止是传统意义上的电影院功能。为何大型商场普遍配备影院?其核心作用在于为商场吸引客流。电影院不仅是影片的放映场所,更是实体商业的重要导流节点。中国电影产业的宣传策略,本质上是通过密集的新片推广活动,为实体商业输送流量。虽然中国院线票房数据常被标注为数百亿规模,但其实际价值体现在背后庞大的导流效应。电影营销活动营造节日氛围、设置观影档期,表面上是推动电影票房增长,实则为实体经济发展注入动力。线上影片通过社交媒体传播,最终引导观众前往线下实体商场消费。在电影产业最繁荣的时期,每周五都成为观影节,因为优质影片的集中上映促使消费者在观影前后往往会在商场内停留,从而带动其他消费行为。

中国电影在追求质量提升的过程中,有必要将档期与节日营销相结合,通过优化排片策略和主题活动策划,营造浓厚的观影节日氛围,从而激发观众的观影消费热情。对于部分批评者对圣诞节的抵制行为,实际上是在削弱本土影视产业发展的外部助力,可能对文化消费市场的繁荣造成不利影响。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -