资讯分类

2024电影行业:八零九零后导演扛票房,喜剧片和类型爽片成刚需 -

来源:爱看影院iktv8人气:129更新:2025-09-09 09:02:55

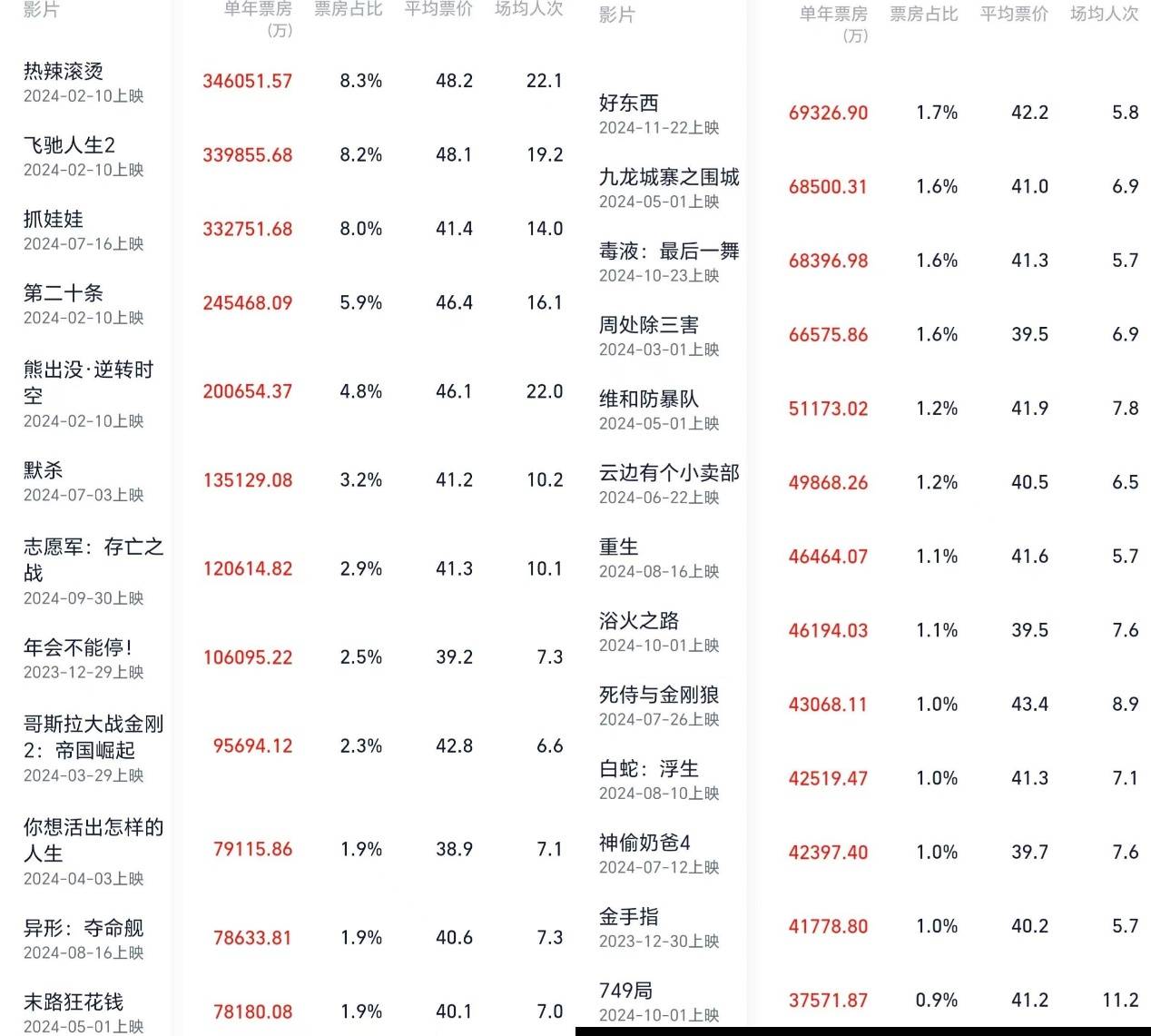

经历三年疫情之后,2023年中国电影市场呈现出明显的复苏态势,春节档与暑期档票房表现尤为亮眼,全年总票房回升至2019年水平的86%。2024年开年档期延续了这一回暖趋势,春节档票房更是刷新历史纪录。然而,这种强劲势头未能持续,春节档过后市场逐渐下滑,直至年末也未出现突破性的观影热潮。据预测,2024年全年票房将维持在420亿元左右,同比减少约23%。

2024年的国产电影市场呈现出鲜明的供需失衡态势。在内容供给层面,现实题材中小成本影片占据主流,但缺乏如《唐人街探案3》《长津湖》《流浪地球2》《封神》这般具有工业化制作水准的大片。最终登顶票房榜首的,多是能满足观众"笑"与"爽"两种基础情绪需求的类型片。创作领域则面临新老交替的阵痛,冯小刚、唐季礼、宁浩、乌尔善等资深导演接连遭遇口碑与票房双重失利,而韩寒、贾玲、闫非&彭大魔、柯文利等新生代导演逐渐承担起票房保障的重任。消费层面,长剧、短剧、短视频、游戏、演唱会等新兴娱乐形态持续蚕食电影观众的注意力与时间,叠加经济环境下观众消费意愿的收缩,市场对电影的期待标准显著提升——不仅要求选题贴近现实、富有新意和思想深度,更需要兼具情绪价值与社交传播属性。在社会风险偏好下行导致资本撤离、创作力断层与消费力萎缩的三重压力下,加之短视频等平台的竞争加剧,电影行业的结构性危机或已拉开序幕。值得注意的是,部分创新类型片如陈思诚执导的《解密》虽尝试融合主旋律叙事与谍战悬疑元素,通过重工业视效和奇幻设定突破常规,但整体市场仍显疲态。

近年来国产电影呈现出明显的类型融合趋势,如乌尔善执导的《异人之下》将漫改、奇幻与国风异能元素结合,开创独特叙事。李阳的《从21世纪安全撤离》则以天马行空的想象力和无厘头风格,模糊了青春片、科幻片与喜剧片的界限。张艺谋的《第二十条》在普法题材中注入喜剧元素,成为春节档的热门选择;甄子丹的《误判》则通过律政题材与动作戏的交织,提升了娱乐属性。当前市场显示,观众对类型片的需求趋于集中,票房成功的作品多以喜剧或类型爽片为主,呈现出仅有'笑'与'爽'构成刚需的态势。据统计,今年票房突破5亿的11部国产电影中,有8部明确包含喜剧元素或主打喜剧路线。

近期表现亮眼的影片如《默杀》《异形:夺命舰》《九龙城寨之围城》《周处除三害》《重生》《浴火之路》均被划入爽片范畴。这些作品或为进口R级惊悚片,凭借"吓坏小孩被投诉"的传播话题引发关注;或为港台类型片,以怪诞叙事、暴力美学构建观影快感;亦或以东南亚异域背景为卖点,通过猎奇设定与极致冲突强化情绪释放。相较之下,喜剧作为全民性娱乐类型始终具备独特优势,其无门槛特性能有效抚慰观众心理,通过笑声达成压力纾解与情绪疗愈功能。优质喜剧更可将人生哲理融入娱乐形式,使观众在愉悦中获得精神力量。

爽片的核心吸引力在于其直接的情绪宣泄机制,无论是通过惊悚元素带来的感官刺激,还是对社会恶势力的象征性复仇,均能形成强烈的精神快感。性、暴力与八卦作为人类永恒关注的议题,在国产影视创作中长期面临审查限制,因此少数突破尺度的影片往往具备稀缺性,更易获得市场成功。值得注意的是,当作品缺乏鲜明话题性、争议性与情绪张力时,往往难以引发观众共鸣,此类影片即便获得业内好评,也易沦为圈层内的自嗨产物。如《解密》《异人之下》《从21世纪安全撤离》等,虽被赋予创新标签,但票房表现持续低迷。

在创作群体层面,观众需求的快速演变正对老一代导演构成挑战。第五代导演群体中,唯有张艺谋通过《悬崖之上》《狙击手》《满江红》《坚如磐石》《第二十条》等作品持续突破,展现对类型片的创新驾驭能力。相较而言,冯小刚自《芳华》之后的创作逐渐失势,其2019年《只有芸知道》票房仅达1.59亿元,2023年《非诚勿扰3》则以1.02亿元票房创下新低。尽管该续作尝试引入人工智能等时尚议题,并邀请虞书欣等年轻演员参演,但整体创作仍被诟病为狗尾续貂,呈现与时代脱节的审美倾向。

陈凯歌倾注心血打造的主旋律战争片《志愿军》尽管备受期待,但如今主旋律题材已不再如从前般火热。该片前两部票房分别为8.68亿元和12.06亿元,与《长津湖》系列的57.75亿元和40.67亿元相比,显然未能达到预期效果。曾在文艺片领域深耕的顾长卫近期尝试拓展市场,《刺猬》启用当红小生王俊凯主演,最终以1.44亿元票房收官,未能引发广泛共鸣。第五代女导演胡玫历经多年打磨创作的《红楼梦之金玉良缘》上映后却遭遇广泛批评,仅斩获601万元票房,显然未能实现艺术与商业的双赢。第六代导演长期专注于文艺片创作,鲜少涉足主流市场。贾樟柯执导的《风流一代》入围戛纳国际电影节主竞赛单元,而管虎的《狗阵》则在一种关注单元摘得桂冠,但两部影片票房分别仅为1030万元和3269万元。与内地第五代、第六代导演同期成长的香港导演群体亦面临挑战,唐季礼执导的《神话》续集《传说》集结成龙、张艺兴、古力娜扎等明星,并运用前沿AI技术,但最终票房仅为8000万元,宣告失败。

庄文强执导的《金手指》汇集梁朝伟、刘德华两位香港资深影帝,制作投入巨大,最终票房定格在5.74亿元,却未能超越《九龙城寨之围城》《周处除三害》等中小成本影片的市场表现。"快手"邱礼涛在2023年接连推出《扫毒3》《暗杀风暴》《绝地追击》《莫斯科行动》四部作品,2024年再以《谈判专家》《海关战线》延续创作,但所有影片均未达成口碑与票房的双重突破。

由吴镇宇、刘青云、刘德华主演的《谈判专家》在暑期档收获1.56亿元票房,而谢霆锋、张学友参演的《海关战线》则仅取得1.29亿元成绩。彭顺执导的《惊天救援》曾在五一档斩获4205万元票房,但今年国庆档的《危机航线》虽有刘德华加盟,仍以3亿元票房位列《志愿军2》《浴火之路》《749局》《熊猫计划》之后。

宁浩、徐峥、陈思诚等七零后导演均已年过五十或即将迈入五旬,其创作生涯似乎进入瓶颈期。宁浩今年的《红毯先生》与《爆款好人》两部喜剧作品票房双双失利,前者仅收获9422万元,后者更以2714万元收官。尽管影片试图通过叙事探讨娱乐圈生态与网红时代的名利沉浮,但创作深度不足导致观众共鸣缺失,作品停留在表面化表达。

徐峥尝试转型现实主义题材,但未能取得预期成效。结合互联网大厂裁员与外卖跑单等社会热点的《逆行人生》在暑期档斩获3.59亿票房。陆川、乌尔善、陈思诚等导演纷纷聚焦电影工业升级,力图打造具有中国本土特色的视效大片。其中陆川主导的科幻作品《749局》经历资金链危机后完成上映,最终票房为3.75亿;乌尔善执导的《异人之下》虽定位年轻观众群体,却未引发如《封神》般的口碑效应,票房仅达到1.18亿;陈思诚的《解密》虽制作精良,但因叙事与人物塑造远离大众生活,缺乏话题性,最终票房为3.34亿。丁晟、李蔚然、徐浩峰等导演的《没有一顿火锅解决不了的事》《穿过月亮的旅行》《门前宝地》分别取得5442万、4584万和251万票房。当前票房榜单前段,除《第二十条》《志愿军2》等少数影片外,主要由八零后、九零后新导演担纲,包括贾玲的《热辣滚烫》、韩寒的《飞驰人生2》、闫非的《抓娃娃》、柯文利的《默杀》、董润年的《年会不能停!》、乌日娜的《末路狂花钱》、张嘉佳的《云边有个小卖部》、张栾的《熊猫计划》、韩延的《我们一起摇太阳》、殷若昕的《野孩子》、韩琰的《被我弄丢的你》、刘循子墨的《胜券在握》、何念的《我才不要和你做朋友呢》等作品。邵艺辉凭借现象级电影《好东西》成为九零后导演中的佼佼者。

相较于前作导演,新一代创作者展现出更敏锐的选题洞察力,对当代社会问题与群体心理的把握更为精准。他们以更具实验性的叙事手法,将教育焦虑、校园暴力、职场压力等议题融入影视作品。苏亮执导的《学爸》与闫非、彭大魔打造的《抓娃娃》均采用轻松诙谐的喜剧形式,以寓教于乐的方式探讨教育内卷现象;而《默杀》则通过犯罪题材的外壳,深刻揭示校园暴力与家庭教育的双重困境,精准契合暑期档家庭观众的观影需求。《年会不能停!》《胜券在握》等影片则以黑色幽默的风格,将职场裁员、社会生存压力等现实议题转化为具有共鸣力的喜剧表达,让观众在笑声中获得情感释放。

近年来,中国电影创作者对社会边缘群体的关注愈发显著,王宝强的《八角笼中》、韩延的《我爱你!》以及今年韩延的《我们一起摇太阳》、殷若昕的《野孩子》、杨荔钠的《小小的我》、孙海鹏的《雄狮少年2》等作品,均聚焦于弱势群体的生存状态、情感困境与爱的挣扎。尽管这些作品本质上是为盈利的商业片,但创作者流露出的关怀与悲悯始终难以忽视。而《好东西》和《出走的决心》则将女性主义议题推向全新高度,前者以幽默犀利的方式探讨女性议题并调侃男性视角,后者则基于真实事件,直白控诉中国式母亲与妻子长期被剥削的生存困境。

在导演创作层面,五零后、六零后及七零后导演们的作品呈现出明显的时代印记。冯小刚的《非诚勿扰3》仍停留在用传统眼光审视未来的创作模式,延续着老男人与二女侍一夫的争风吃醋叙事。陈凯歌夫妇携子参与的主旋律商业片已显出创作热潮的退潮迹象,胡玫则深陷对古典《红楼梦》的改编创作。乌尔善、陆川、陈思诚、李阳等导演持续围绕男性英雄叙事展开创作,而徐峥试图延续对都市中产的精神抚慰,宁浩则在迎合市场与保持个性间艰难平衡。

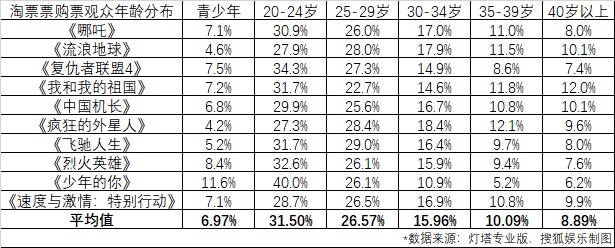

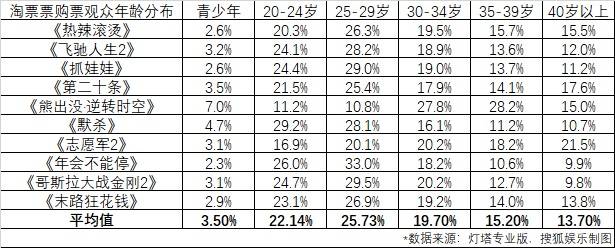

消费市场呈现新趋势,25岁以上的女性观众逐渐成为观影主力,男性观众群体则出现收缩。随着观众年龄增长与经济状况变化,市场对作品的要求愈发理性与挑剔。在钱袋收紧、年龄增长的背景下,观众更倾向于选择与自身生活经验相关、能带来情感共鸣与思想启发的优质内容。过去电影圈普遍认为青少年与年轻群体是观影主力,但近年数据显示,这一结论已发生显著变化。以2015年影市爆发期、2019年市场顶峰期与2024年遇冷期三个关键节点的票房前十影片购票数据对比可见,25-29岁群体占比持续攀升,青少年观众比例则呈现下降趋势。

2019年中国票房前十影片在淘票票平台的购票观众年龄结构数据显示,各电影的年龄分布如下:《哪吒》《流浪地球》《复仇者联盟4》《我和我的祖国》《中国机长》《疯狂的外星人》《飞驰人生》《烈火英雄》《少年的你》《速度与激情:特别行动》分别呈现不同的观众年龄特征,其中青少年群体占比6.97%,20-24岁观众占比31.5%,25-29岁观众占比26.57%,30-34岁观众占比15.96%,35-39岁观众占比10.09%,40岁以上观众占比8.89%。

过去四年间,影市经历了从爆发式增长到高峰的转变,这与观众群体的年轻化趋势紧密相关。数据显示,青少年购票比例由0.23%显著提升至6.97%,20-24岁年轻群体占比更是从16.85%跃升至31.5%,成为观影主力。相比之下,原占比达35.07%的25-29岁人群下降至26.57%,退居次位。30岁以上各年龄段合计占比由47.85%缩减至34.94%。在2024年票房前十的影片中,淘票票购票观众的年龄分布显示:青少年占3.5%,20-24岁占22.14%,25-29岁占25.73%,30-34岁占19.7%,35-39岁占15.2%,40岁以上占13.7%。

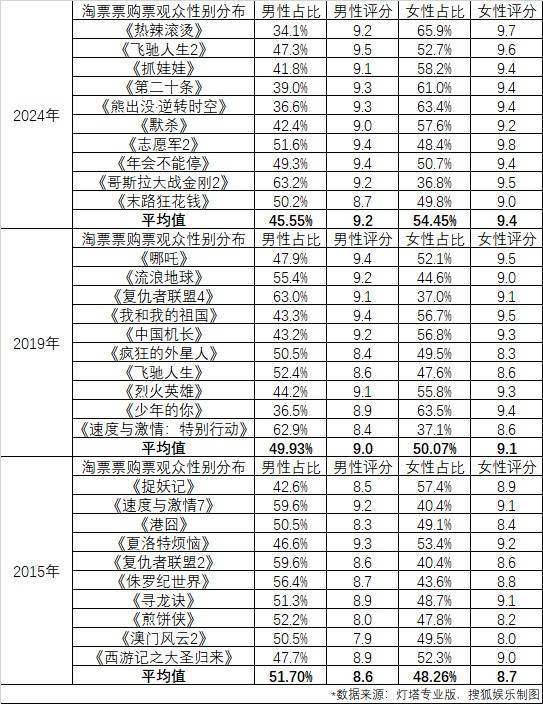

过去五年,影市的持续低迷与观众群体逐渐老龄化趋势形成鲜明对照。数据显示,青少年购票者占比从2019年的6.97%降至2024年的3.5%,20-24岁年轻观众比例也由31.5%下降至22.14%。与此同时,25-29岁及30-34岁青年人群重新崛起为市场主力,而35岁以上的中年观众占比则突破历史高峰,达到28.9%(2015年为23.47%,2019年为18.98%)。这一现象表明,在出生人口增速放缓的背景下,年轻观众群体并非始终能主导影院市场。曾经的年轻观影主力群体,五年后已演变为不同年龄段的消费者:90后作为社会打拼主力,80后面临家庭责任压力,70后则处于退休或即将退休阶段。这些群体在保持观影习惯的同时,仍具备一定的消费能力,并在家庭观影决策中发挥重要作用。值得注意的是,十年来性别比例呈现持续演变态势:2015年票房前十影片购票者中男性占比51.7%,2019年性别比例趋于平衡(女性50.07%),至2024年女性占比已攀升至54.45%,男性则降至45.55%。

尽管头部电影的统计数据无法全面反映整体观影情况且存在一定局限性,但其揭示的趋势仍引人深思:男性观众群体正逐步减少在影院的参与度。以两部男性受众较多的影片为例,2019年《流浪地球》的购票用户中,男性占比达到55.4%;而到2023年的《流浪地球2》,这一比例微降至52.8%。同样,2019年《飞驰人生》男性观众占比为52.4%,但2024年的续作《飞驰人生2》中,男性购票者的比例进一步下降至47.3%。值得注意的是,这种变化与近年来女导演的崛起及女性题材电影的普及密切相关。在五年前、十年前的电影市场中,能够获得成功的女性题材作品较为罕见。然而,随着更多女导演投身创作,女性观众逐渐成为这类影片的主力群体,男性则在票房贡献和口碑评价方面都表现出相对消极的态度。以今年票房冠军《热辣滚烫》为例,男性购票者占比仅为34.1%,而女性观众占比高达65.9%。数据显示,女性观众在淘票票上的平均评分达到9.7分,明显高于男性观众的9.2分。

话题作《好东西》以7亿元票房成绩引发热议,男性观众占比仅29%而女性观众占比达71%,在购票平台淘票票上的评分呈现明显差异——女性观众平均打分9.8分,男性则为9.1分。值得注意的是,在男性用户占比较多的虎扑平台,《热辣滚烫》与《好东西》分别获得了2.3分和4.8分的极低评分。即便像《抓娃娃》这样主打合家欢的影片,其女性观众数量仍显著超过男性,且女性群体对作品的包容性评分高于男性。数据显示,《抓娃娃》在淘票票的男性购票者占比41.8%,女性占比58.2%,平均分分别为9.1分与9.4分。由此可见,当前电影市场在性别受众划分上存在显著差异,未来创作者在选择题材与类型时,需要更深入思考如何平衡不同群体的观影需求,以及在多元化娱乐内容竞争中找准定位。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -