资讯分类

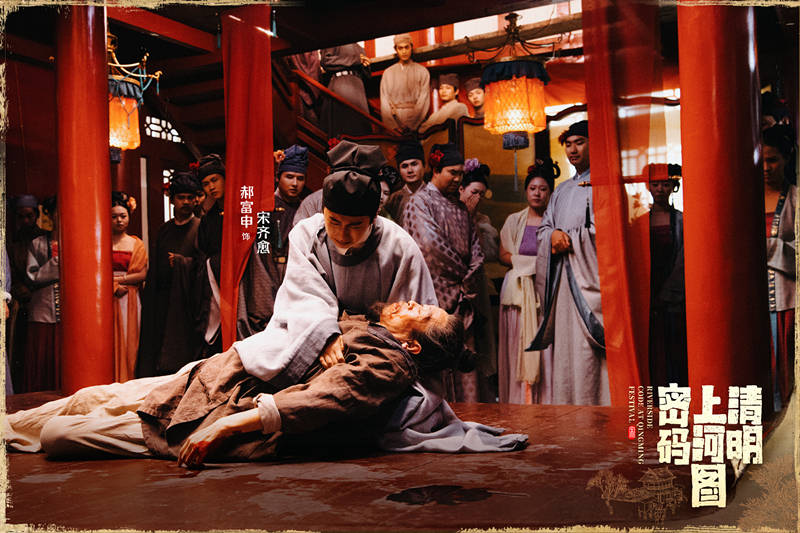

《清明上河图密码》播出过半,堪称佳作,三个案情,底色真好 -

来源:爱看影院iktv8人气:776更新:2025-09-09 09:55:31

12月23日,《清明上河图密码》进入第十五集播出阶段,剧情已过半。正如我此前的剧评所述,这部剧具备深刻描绘人性的生存状态、犀利揭露社会弊病、以及传承士人精神的独特价值,堪称一部上乘佳作。通过15集剧情与三个案件的展开,我们已然能够清晰把握其核心基调。基于此,这部电视剧作品在艺术表现与思想深度上均达到较高水准。

案情底色指的是在悬疑案件真相大白后,留给观众的深层思考价值。许多探案剧的结局往往只是揭露了一个普通杀人案,缺乏引人深思的内涵,这样的案情底色显得单薄。而《清明上河图密码》则不同,其案件背后蕴含的社会洞察与人性探讨具有独特价值,这也是我持续为其发声的原因。

从这部电视剧呈现的案件中,可清晰观察到两个层面的讽刺意味。首例案件为祥瑞案,其揭露的双重讽刺体现为:其一,朝廷官僚体系已形成深刻的支配与被支配关系;其二,皇帝对祥瑞的渴求暴露了权力运作的虚伪本质。这种"皇帝需要祥瑞"与"臣子制造祥瑞"的共谋,正是鲁迅先生笔下"红嘴绿鹦哥"的具象化呈现。观众通过案件能直观理解杂文中所批判的这种现象——权力者与执行者心照不宣地维护虚假叙事,其间的默契源于对"认知之真"的共同建构。这种讽刺深度在传统影视作品中较为罕见。

第二个案情是帽妖案,这一历史事件蕴含着至少两点深刻启示。首先,普通百姓生活困苦,以孙勃春熙(若记名有误,可视为苦命鸳鸯的象征)为代表的底层民众命运,正是这种社会现实的缩影。其次,权贵阶层通过操控土地与房产价格盘剥民众,其手段往往借助利益代言人。最终,张馨予角色(疑似指代特定权臣)被两位平民英雄以武力手段终结,暗含深层讽刺。此案的发展轨迹与《水浒传》中的反抗模式形成呼应,揭示了当权者高高在上剥削百姓,而底层民众为求生不得不反抗的本质。虽未真正投奔山东水泊梁山,却以"逼上梁山"的方式拿起武器,这种讽刺性与生存困境的刻画尤为鲜明。

第三个案情聚焦于科举舞弊事件,该剧情目前正处于播出阶段。通过这一情节,观众得以观察到两个层面的叙事:其一,科举腐败现象早已根深蒂固,大宋朝的真实面貌与某些片面认知存在显著差异;其二,即便在如此环境下,仍存在以张耀为代表的士人坚守正义、积极抗争的精神图景。剧中特别设计了一场颇具讽刺意味的桥段——周一围饰演的角色与张颂文饰演的角色共同瞻仰开封府石碑,碑文记载着包拯等历代知府之名。当张颂文角色伏于石碑前落泪时,周一围角色轻声提醒"你后边有人",张颂文角色神情恍惚,而林家州角色果然现身其后。此等看似荒诞的情节设置,实则暗含对现实的深刻隐喻,引发观众对权力与良知交织困境的思考。

喜剧片段过后,熟悉剧情的观众难免会心生感慨,内心泛起微妙波澜。在盛世繁华中,读书人之所以选择以独特方式展现忧思,正是源于对士人精神的坚守。这种精神,如前文所述,体现为正直知识分子的内在品格——他们因深谙圣贤典籍而明辨是非,坚守读书人应尽的职责,始终追寻理想与真理。剧中张颂文饰演的家族虽身处市井,却执着于案件调查,绝非偶然。不仅是因家眷遭遇困境,更在于这两个角色都承载着士人精神的特质。《清明上河图密码》整部作品浸润着浓厚的士人情怀,其创作者亦可视为这一精神的传承者。真正的古装剧价值,最终取决于其是否能以行动推动时代向善。纵观当前影视作品,能够深入探讨士人精神内涵的寥寥无几,上一部令人印象深刻的仍属湖南卫视的《天下长河》。作为一部古装悬疑剧,其艺术成就最终建立在精神内核的厚度之上,因此《清明上河图密码》堪称值得称道的佳作。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -