资讯分类

《莫娣》:堪称“独立爱情电影范本之作” -

来源:爱看影院iktv8人气:702更新:2025-09-13 21:16:13

有一种观点认为,豆瓣评分越高,电影的市场表现反而可能越差。换句话说,如果文艺圈的人普遍赞誉一部影片,那么它在商业上的成功几率可能较低。

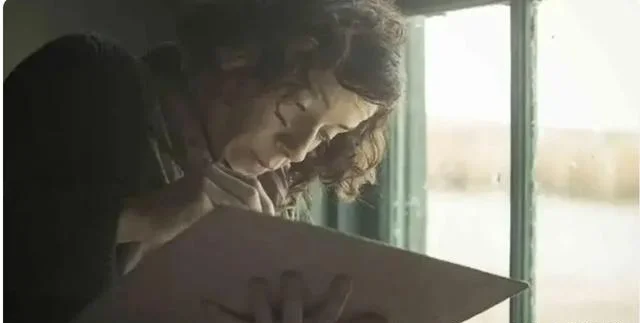

在观看了某瓣评分高达9.1的《莫娣》这部爱情片后,我深刻体会到它完美印证了上述四个维度:首先,影片在视觉呈现上追求细腻质感,人物性格刻画立体饱满,场景转换自然流畅;其次,女主角的外貌并不出众,男主角形象朴实不修边幅,整体呈现高度生活化的叙事风格;再次,作为人物传记类作品,影片忠实还原现实细节,摒弃了传统爱情片的浪漫化包装;最后,影片采用舒缓的叙事节奏,既缺乏商业片的快餐式制作特征,也未体现工业化流水线式的电影手法。

尽管莫娣这个角色令人动容,但若让我为观影体验买单……恐怕此刻的我正身心俱疲,只想找些无需费神的内容消遣。她自幼患上的小儿麻痹症与认知局限,使她在父母离世后沦为哥哥觊觎的财产目标,辗转寄居于姨妈家却始终被视为累赘。小镇居民对她的排斥渗透在每个角落:孩童投掷石块,成人投以漠然或隐晦的凝视,仿佛她本就该被世界遗忘。无论她如何挣扎,似乎都在违背某种无形的规则。然而,这份被压迫的躯壳下,却藏着鲜活的思想与情感,她懂得喜怒哀乐,能在命运的重压中保持对生命的敏感与思考。

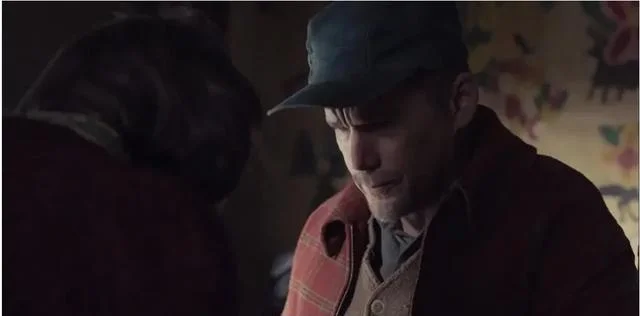

莫娣以顽强的生命力活下去,直到她在农场的招工广告中看到机会。她精心梳妆打扮后,主动请缨前往农场,希望能担任管家一职。农场主刘易斯虽隐居乡野,却早已听说莫娣的名声。他本想婉拒,却又难以狠心。对于两人而言,"拒绝"似乎成了某种默契的交流方式。若说莫娣的残疾是身体上的局限,那么刘易斯的困境则是精神层面的桎梏。自幼在孤儿院长大的他始终难以用语言传达情感,这种沉默逐渐演变成难以突破的壁垒。影片前半段,两人之间的关系充满摩擦,刘易斯甚至曾对莫娣动手,而旁观者对此习以为常。然而每次冲突后,刘易斯总会陷入深深的懊悔,他无法用言语表达内心的波动。当试图向莫娣道歉时,话语在喉间却变得支离破碎。直至影片进行到二十五分钟时,莫娣这个曾被忽视的女性形象才逐渐显露出坚韧的光芒。她毅然站直身躯,直视刘易斯质问:"你到底还打不打算雇佣我?"而她心中明白,刘易斯或许是这个世界上唯一真正善待她的人。

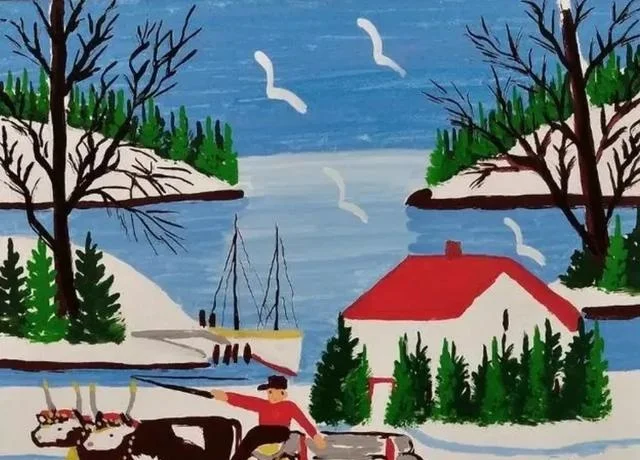

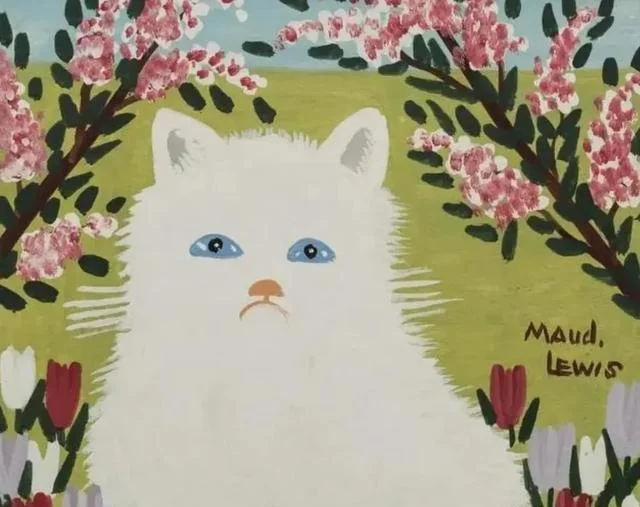

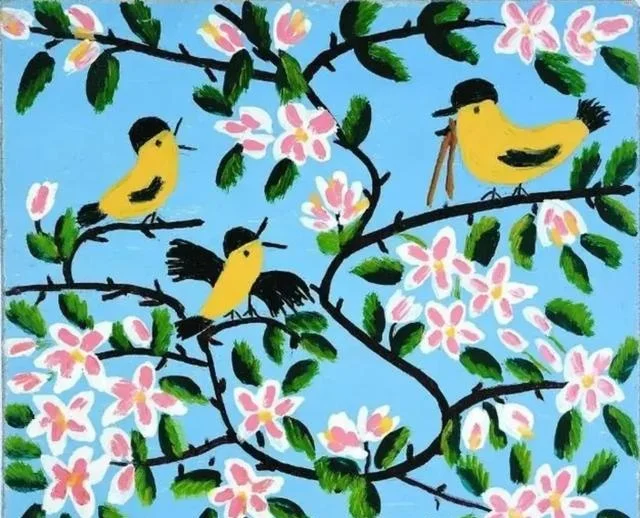

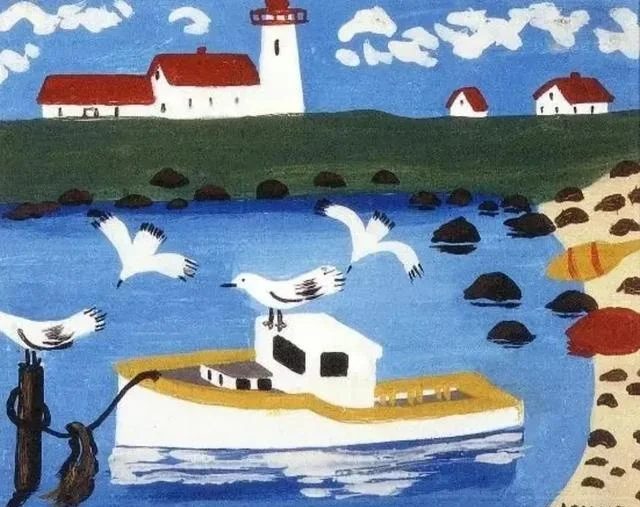

她提议安装纱窗以驱赶蚊虫,刘易斯嘴上反驳说"没必要",却在次日亲自采购并安装完毕。当她提出要在屋内挂满画作时,刘易斯虽嘴硬反对"不准涂鸦",却始终对她的创作默默容忍。面对她直言不讳的批评,刘易斯总以反问"你是老板还是我是老板?"回应,但最终仍会顺从地整理仪容。这位不善言辞的渔夫因缺乏文化素养,只能凭借记忆为顾客送鱼,常因遗忘订单而陷入窘境。某日有位女士质问鱼未送达的原因,刘易斯不在场,莫娣却主动承诺会转告。然而当这位女士意外发现墙上的画作后,莫娣的人生轨迹悄然改变。随着画作从小镇蔓延至全美各地,连美国总统也寄来书信,希望能收藏她的作品。

此刻,曾经对莫娣漠不关心的小镇居民态度悄然转变,他们似乎首次意识到这位女子竟是小镇的骄傲。人们开始将莫娣视为值得尊敬的对象,甚至认为刘易斯当年选择与她结合是独具慧眼的举动。两人最终毫无悬念地走到了一起,仿佛命运的齿轮早已悄然咬合。

被贴上"残疾人"标签的刘易斯深谙情感交流的奥秘,他眼中的莫娣需要被庇护。当莫娣初到小镇时,他本想婉拒,却因担忧她返程途中会被孩童投掷石块,最终驾车护送她抵达镇口。这份隐忍的关怀,恰是莫娣眼中"好人"的具象化呈现。

在莫娣看来,刘易斯的慈善举动比言语更动人心魄。他能一边说着"你爱睡哪儿睡哪儿",一边将唯一的床铺让与她栖息;也能纵容员工将全部精力投入绘画创作。这种反差成为他们贫困生活的注脚,更让莫娣逐渐展现出妻子应有的担当。

莫娣对刘易斯的态度经历了微妙的蜕变,从最初的顺从演变为充满智慧的劝导。她眼中不再有自卑的阴霾,取而代之的是带着温度的娇嗔,这种情感特质仿佛为刘易斯量身定制,成为连接两人灵魂的纽带。

作为文盲农夫的刘易斯用最质朴的方式守护着莫娣:当她仍被视为"员工"时,任何人不得在面前轻视她;当她的画作初露锋芒,他嘴上责备却默默陪同购置画具。面对店主的嘲讽,莽汉刘易斯竟以粗鲁的言语还击,这种反差让莫娣对他的爱愈发深刻。

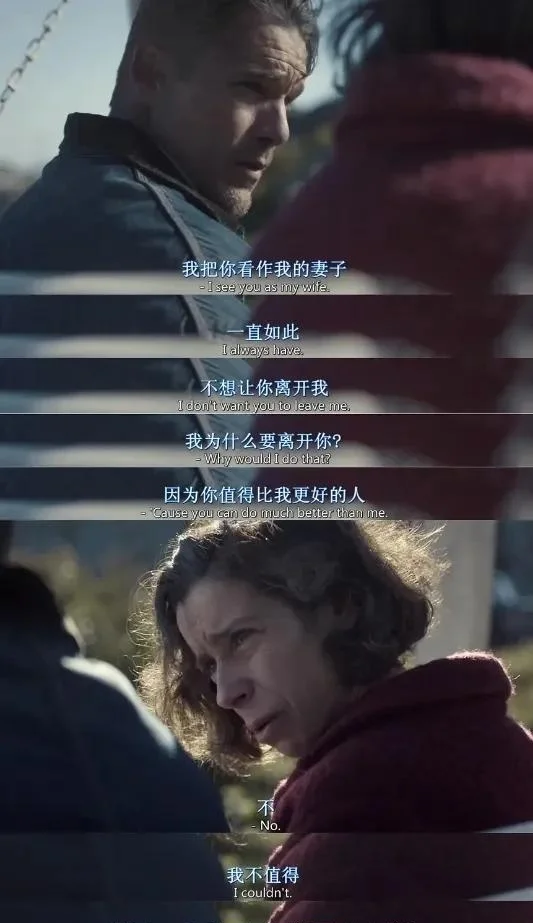

影片中未见炽热的情话,似是刻意为之。在这片世俗的土地上,唯有莫娣能包容刘易斯寡淡的日常,而他亦能用独有的方式"宠溺"这位曾被歧视的女性。这份相互扶持的情感,恰似冬日里温暖的火炉,照亮了彼此孤独的灵魂。

当刘易斯说出"我讨厌小镇里的人"时,莫娣轻描淡写地回应:"是的,他们也不喜欢你。"这句对话道出了两人共同的处境。他们的婚礼简单得近乎朴素,却在牧师温暖的注视中完成了神圣的仪式。上帝的祝福,或许就藏在这种不被世俗理解却真挚的感情里。

随着莫娣声名鹊起,刘易斯的心情逐渐变得复杂。每当他前往小镇送货,总能感受到镇民异样的目光,有人低声议论着这位农夫是否配得上莫娣。然而刘易斯仍记得最初的日子,那时人们半开玩笑地认为他不过是“饿了”才与莫娣相识。如今的评价却截然不同,有人质疑这个粗鄙的农夫怎能与全国知名的画家相配?两人始终保持着孩童般的争执,但随着时间推移,莫娣的言辞愈发犀利,而刘易斯依旧不知变通。他们的争吵早已失去了意义,因为深藏在言语背后的是彼此最深的牵挂。即便岁月悄然流逝,即便两人的发丝已染霜雪,画面中依旧定格着那些熟悉的田野、小镇、湖泊与蓝天。

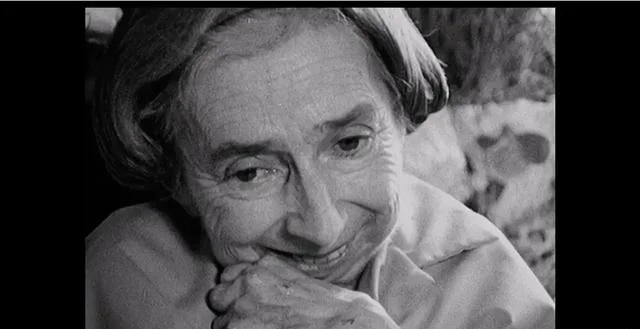

当有人提及莫娣的绘画天赋时,她依旧保持着笨拙的模样,只是轻声回应:在无法被世界接纳的日子里,唯有画笔能将内心的痛苦转化为慰藉。命运却为她安排了刘易斯——这位被所有人疏远的粗鲁农夫。他们之间建立起独特的羁绊:她理解他、信任他、依赖他,而刘易斯也以同样的方式回应她。这份无声的陪伴持续到生命尽头。电影《莫娣》取材于真实故事,主人公的名字正是莫娣。1903年出生于加拿大的她,在成名前始终被贴上残疾与笨拙的标签,甚至有人将"跛脚鸟"这个带有嘲讽意味的绰号赠与她。

莫娣在声名鹊起后,仍与丈夫共居于那间承载着岁月痕迹的老屋。这间屋子逐渐成为艺术界与政商精英的朝圣地,无数寻访者纷至沓来,其中包括富商、文艺界翘楚及政坛要员。1970年,莫娣因肺炎离世,丈夫继续守着这间见证过辉煌与孤独的居所。然而,悲剧并未终结——某日深夜,歹徒闯入室内企图窃取莫娣遗留的画作,最终导致丈夫在保护艺术品的过程中遭遇不测。

2016年上映的电影《莫娣》再度点燃了北美市场对同名画作的热情。据2017年市场数据显示,莫娣的一幅作品以45000美元的价格成功拍卖成交。

在莫娣的每一幅画作上,她都会题上两人姓名。莎莉·霍金斯以细腻动人的演技诠释了这个角色,潜移默化地展现了莫娣外表坚韧内心温柔的特质。而伊桑·霍顿饰演的刘易斯则突破了以往形象,凭借《死亡诗社》等作品积累的深厚演技,将这位表面粗犷内里温柔的农夫演绎得令人动容,让爱情故事更具感染力。

毋庸置疑,《莫娣》更适合在静谧的环境中细细体味,而非喧嚣的电影院。影片聚焦于角色内心情感的微妙流转,以及小镇特有的温情与疏离。莫娣与刘易斯之间深厚的情感纽带真实动人,妻子离世后,丈夫以踏实的态度守护着剩余的生活。演员摒弃了浮夸的表演方式,通过质朴的演绎展现人物性格中的不完美。故事虽未刻意渲染戏剧冲突,却以细腻的笔触勾勒出人性的光辉,宛如电影开篇中那个默默无闻的女性,她怀揣改变命运的渴望,拒绝停留在寄人篱下的境地,更不愿承受孩童的欺凌。当她鼓起勇气面对招聘启事,邂逅了命运的转机——一位驻留小镇的女画家因欣赏她的画作而给予认可与机遇。看似偶然的相遇背后,实则是刘易斯这种虽言语笨拙却充满包容的特质,让莫娣得以摆脱困顿的处境。结婚之夜,刘易斯让莫娣踩在自己肩头,在昏黄灯光下共舞,眼神交汇间传递着超越言语的默契。这种文艺的表达方式既温暖又克制,与婚后平淡却真实的生存状态形成鲜明对照。让人不禁联想到春晚舞台上的“白云黑土”,他们看似随意的争执,恰是建立在深厚信任之上的独特互动。

当莫娣因与刘易斯的争执而选择暂居女画家家中时,我目睹了压抑一整天的刘易斯最终鼓起勇气登门致歉。就在即将为这对夫妻的和解微笑时,却注意到莫娣身上悄然发生的转变——她曾习惯性地将情绪藏进沉默,如今却能坦然面对冲突,甚至主动寻求改变。这般从怯懦到坚定的蜕变,在遇见刘易斯之前是难以想象的。过往的她,连因晚归被姨妈用尖锐言语嘲讽时,都会像被惊扰的小鹿般缩在角落,眼中满是惶恐与迷茫。而当一个人眼中开始闪烁勇敢、自信与骄傲的光芒时,那必定是因为她内心孕育着值得珍视的价值。这种光芒不再是外界施加的期待,而是源自内在力量的觉醒。

在莫娣心中,刘易斯的存在如同一座灯塔般坚定。面对镇民们或贬低或赞美的目光——无论是戏谑的"这瘸腿的家伙又来了",还是惊叹的"果然与众不同"——她始终微笑着将这些喧嚣视作浮云。因为在这片土地上,唯有他与她的羁绊才是最真实的存在,那份无需言语的默契与守望,早已超越了世俗的评判。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -