资讯分类

把演员选择权还给导演 能否成就下一个“阿勒泰” -

来源:爱看影院iktv8人气:231更新:2025-09-14 04:44:28

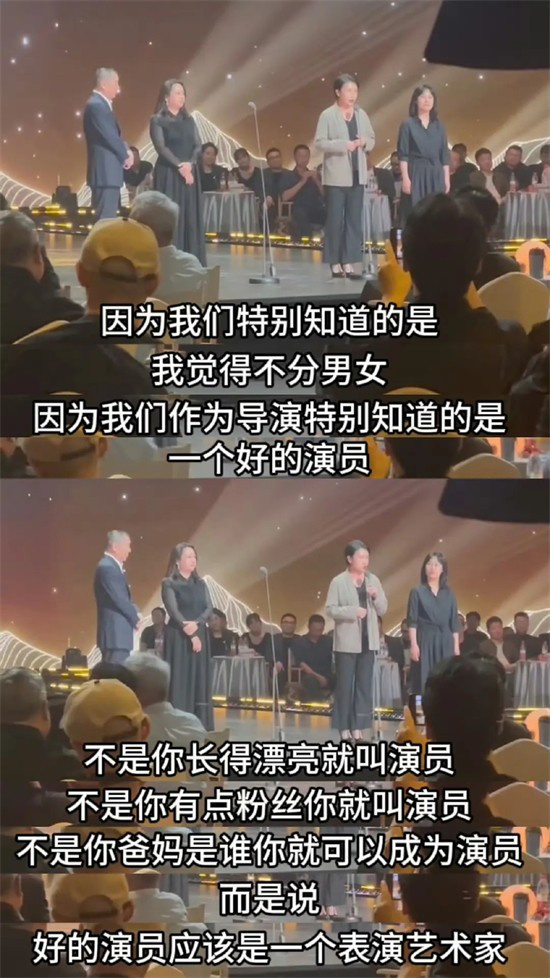

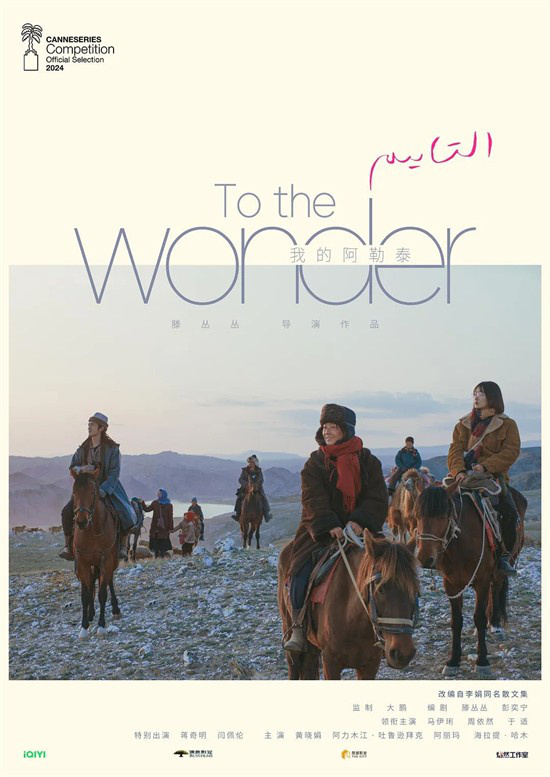

近期,《我的阿勒泰》持续热播,凭借精准且极具辨识度的选角策略,不仅在开播前就引发广泛关注,更在正式播出后收获了业界和观众的一致好评。观众的认可就是创作者最大的底气。在近期举行的中国电影导演协会活动中,《我的阿勒泰》导演滕丛丛现场表达了对选角权的关切,呼吁平台与资本方将演员选择权交还给导演。她强调,导演最了解何为优质演员:"并非靠颜值或流量就能胜任,也不是拥有资源就可成为演员,真正的演员应当是能够驾驭角色的表演艺术家。"从与姚晨合作《送我上青云》到《我的阿勒泰》启用马伊琍、周依然、于适,滕丛丛始终坚持亲自面试每位演员,认为"演员选配不当会导致故事表达失焦"。值得关注的是,这一创作理念不仅体现在新生代导演身上,行业元老郑晓龙在2024电视剧导演大会上同样发声,指出导演在选角环节具有的专业权威。这位拥有超30年从业经验的资深导演感慨,当前导演在制作流程中的主导地位逐渐弱化,但"角色适配度的判断唯有导演最为精准,因为剧本中的人物早已成为导演心中鲜活的存在"。

近期,两位导演关于选角权限的呼吁相继登上热搜,引发广泛热议,再次凸显了‘导演对选角的主导权’已成为行业共识。导演争取这一权利究竟面临多大挑战?如何构建更精准的选角机制?行业亟需怎样的选角流程?为此,1905电影网专访《河边的错误》《永安镇故事集》《热带往事》的选角导演赵梓宇,从专业角度探讨选角困境的破局之道。

专访中,记者首先与赵梓宇探讨了多位导演关于选角权限的热搜发声。赵梓宇认为,此类诉求亟需行业深入探讨与关注。有影响力的导演通过发声可推动行业变革,因为他们对角色的诠释往往承载着个人艺术愿景,理应获得尊重与支持。

他同时指出,这一诉求之所以引发众多导演的共鸣与响应,某种程度上反映了导演选角权的缺失已成为行业普遍现象。

作为选角导演,赵梓宇所在的莞尔选角曾参与多类型影视项目。在选角过程中,平台、资方与导演常因主演人选产生分歧。作为项目负责人,制片人和平台往往需承担更大风险与责任,需兼顾影片的艺术性与市场表现。因此部分项目会优先参考投资人与平台意见,同时尊重导演创作意图。赵梓宇建议通过提前确定完整演员名单的方式,减少对导演决策的持续干预。作为选角团队,他们会在多方意见间发挥平衡作用,承担服务者的角色。

当前我国影视行业选角流程主要分为两种模式:一是先由制片人与导演选定主演,再由选角团队匹配配角;二是根据导演与制片人的要求,通过专业选拔确定主演,再完成角色配置。尽管不同导演对选角需求存在差异,但核心在于选角团队需与导演在审美和创作理解上保持一致。导演滕丛丛曾强调‘颜值’并非演员的唯一标准,这一观点在观众中引发广泛讨论。

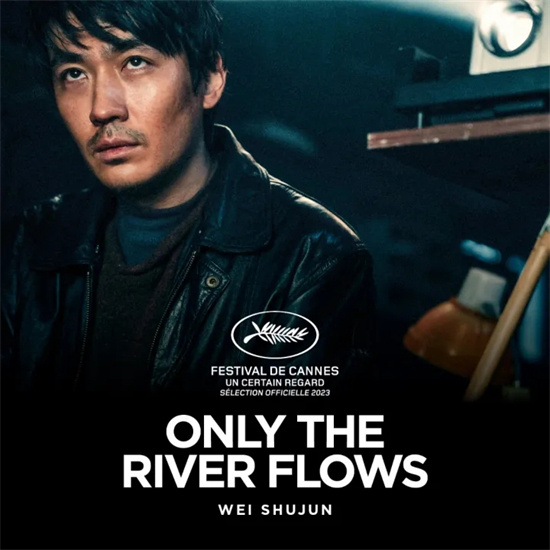

演员是否必须具备外貌优势?导演对“好看”的定义往往带有主观色彩,而普通观众则更易被角色表象所吸引。但随着影视作品的积累,观众逐渐发现:部分看似完美无瑕的演员反而因过度精致而削弱角色真实感,而某些演员或许妆容造型并不考究,却能凭借内在气质与角色深度契合,带来独特的审美体验。赵梓宇在谈及选角理念时强调,“演员与角色的适配度才是评判‘好看’的核心标准”。他特别以与导演魏书钧合作的《河边的错误》为例,指出朱一龙、曾美慧孜等演员在造型上的突破性尝试,不仅提升了角色形象,更让表演与人物特质实现高度统一。

演员与角色的契合过程在选角确定后仍持续进行,整个拍摄期间需在导演与选角团队的指导下不断向角色核心靠拢。以《河边的错误》为例,朱一龙在正式拍摄前45天便提前入组,通过系统性的生活体验计划深入角色。他需以"马哲"的身份穿着戏服参与90年代刑警日常事务,与经验丰富的老刑警共同执行警务工作。同时,与曾美慧孜在生活场景中进行深度互动,包括共同完成烹饪、家务劳作及生活对话,全方位还原角色特质。

赵梓宇指出,由于摄影机这一光学设备与现场光线的特殊作用,演员在镜头前的表现往往与日常生活中自然状态存在差异。导演们常说的"电影脸"特质,特指演员在画面中具备的立体感和镜头适应性。为更精准地筛选符合电影美学需求的演员,选角团队将传统"试戏"流程升级为"试镜",通过模拟专业拍摄环境来评估演员的镜头表现力。在行业规范化发展与工业化进程加速的背景下,选角工作作为影视创作的重要环节,正获得越来越多的关注与认可。当前导演及演员团队对试镜模式的接受度显著提升,这种转变有助于推动影视创作的专业化进程。郑晓龙、滕丛丛等导演近期对选角问题的讨论引发网络热议,既体现了行业内部的思考,也契合了当代观众对审美提升的需求。"贴脸"与"质感"等专业术语的运用,反映出从业者期待通过强化导演的选角主导权,带来更具艺术感染力的影视作品。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -