资讯分类

被娱乐圈毁掉的第一性感女星,又翻红了 -

来源:爱看影院iktv8人气:810更新:2025-09-14 05:28:15

凭借性感造型走红的女演员,娱乐圈中屡见不鲜。真正走红的案例比比皆是,但随之而来的道德争议与舆论风波却难以避免。国际影坛备受瞩目的汤唯,也曾因电影《色,戒》引发诸多非议。

舒淇早年因参与情色题材电影而进入演艺圈,尽管多年来不断转型发展,仍常被大众称为"脱星"。

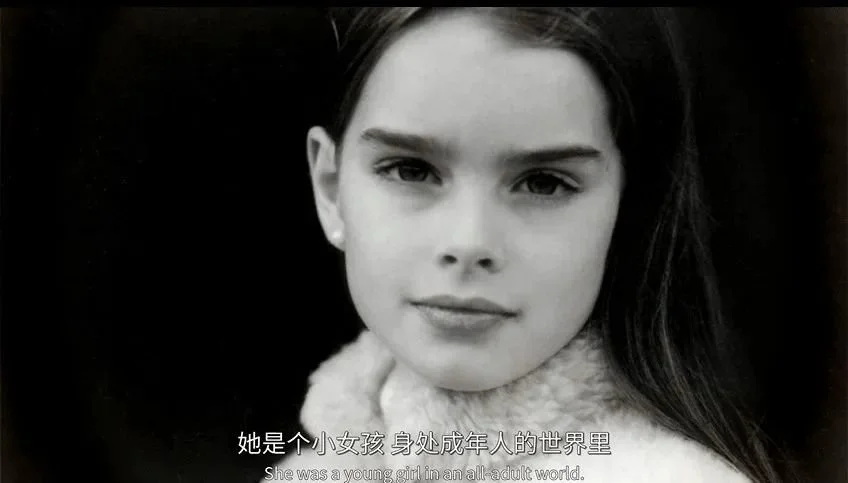

国际影坛亦有另一位命运相近的女艺人。其容颜被冠以“世界第八大奇迹”的赞誉,却在十二岁那年以全裸造型出演雏妓角色,凭借大胆突破的表演一炮而红。

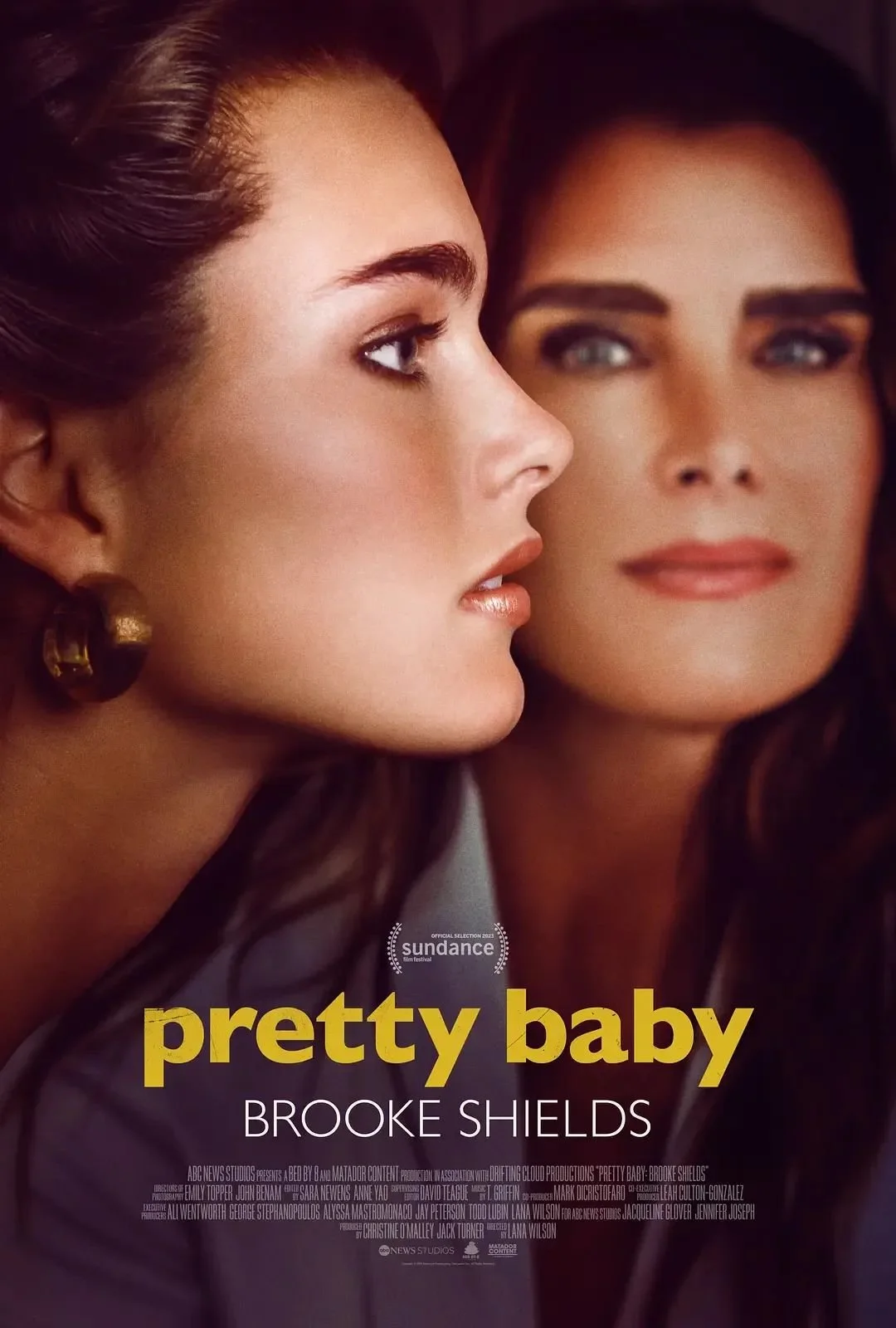

不可避免地成为热议焦点,甚至引发广泛争议。这位国际知名的女星波姬·小丝,近日通过Hulu推出的一部纪录片向公众娓娓道来成名经历对她人生轨迹的深远影响——《漂亮宝贝:波姬·小丝》(Pretty Baby: Brooke Shields),该作品以她早年因出演经典影片《蒂凡尼的早餐》而一夜爆红的往事为主线。

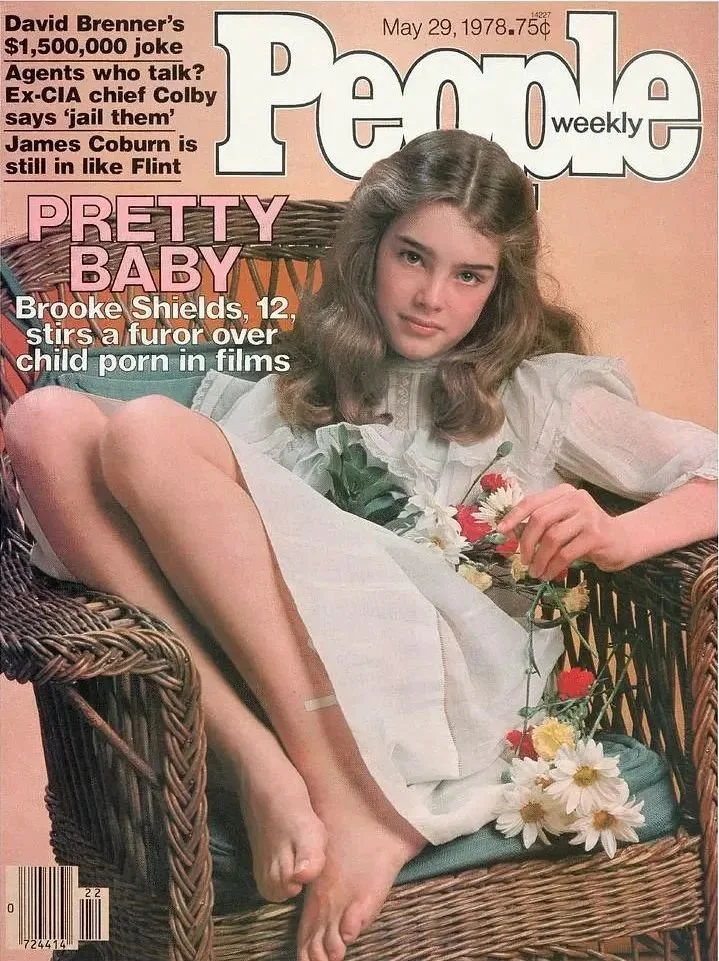

麻辣鸡丝,这一源自1995年春晚赵丽蓉小品《如此包装》的网络梗,巧妙地将西方影星波姬·小丝(Patty McCormack)与中国观众熟悉的元素结合。小品中提及的"玛丽蒙泰斯"与"波姬小丝"均带有"丝"字,形成了独特的文化联结。这种称呼方式的成立,恰恰凸显了波姬·小丝在华语圈的知名度。这位美国演员10岁便为《花花公子》拍摄全裸封面,12岁以童星身份出演经典电影《艳娃传》,其早熟的演艺生涯令人侧目。

连续拍摄多部高尺度影视作品,进而成为多家知名时尚杂志争相邀请的封面人物。

上世纪80至90年代,波姬·小丝的演艺事业达到高峰,其身影无处不见。在中国,她同样成为年轻群体追捧的偶像,深受广大观众喜爱。

1990年国产电视剧《十六岁的花季》风靡一时,其主演波姬·小丝的影响力甚至延伸至玩具行业,厂商特别推出了一款以她为灵感的芭比娃娃。彼时她尚未满二十岁,却已凭借该剧成为家喻户晓的明星。美国知名脱口秀主持人约翰尼·卡森曾感慨道:‘若你未曾听说过波姬·小丝的名字,那你恐怕从未真正踏入过主流影视圈。’

她以令人屏息的容颜成为全球瞩目的文化符号,却在聚光灯下逐渐异化为被消费的对象。大众对她的关注方式与评判标准,早已脱离了对人类个体的尊重,转而将其视为性感美学的具象化呈现,以及时代潮流的标本。这种过度物化的凝视,让她的存在被简化为无数人眼中的符号化产物。

这一系列成就皆源于泰莉·小丝的倾注全力培养。将年幼的女儿推向性感女星的道路,在当代社会几乎难以置信,但这位母亲不仅实现了这一目标,更以惊人的远见成功塑造了女儿的事业轨迹。正如她本人所言:「从医院带她回家的那一刻起,我就预见她终将成为璀璨的明星。」

母亲自小怀揣着成为明星的梦想,却因模特生涯始终未能大红大紫。直到女儿降生,她惊艳的容貌令母亲重拾希望,决定将女儿视为承载自己未竟梦想的媒介。令人惊叹的是,年仅11个月的波姬小丝,仅凭坐在地上撕扯香皂盒的童趣举动,便收获了铺天盖地的广告邀约,印证了母亲独到的眼光。

上世纪60年代,美国社会掀起性解放浪潮,好莱坞等娱乐产业成为推动这一趋势的重要力量。当时盛行的性感符号以玛丽莲·梦露为典范,展现着典型的成熟女性形象。然而随着1973年罗诉韦德案的裁决和1975年反性骚扰法案的实施,女性权利运动逐渐兴起,银幕上那些被广泛推崇的性感女神形象开始遭到批判。为应对这种文化转型,主流媒体逐步转向启用更具童真特质的少女模特,以此弱化传统性感符号的视觉呈现。

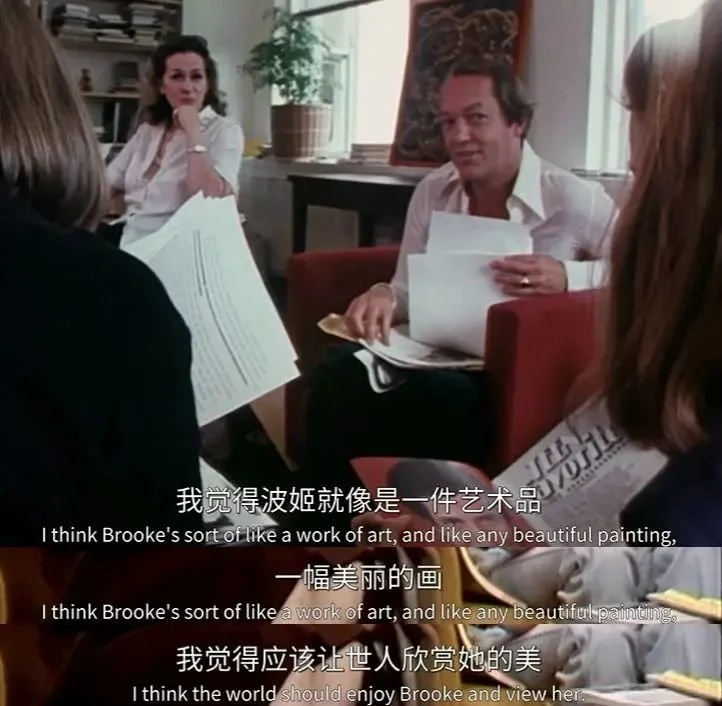

在这一背景下,波姬·小丝的甜美形象经历了显著的转变。随着年龄增长,她的着装风格逐渐趋于成熟,造型也展现出更多层次。当少女被置于公众视野中的角色时,外界对她的关注逐渐发生转变。值得注意的是,波姬在尚未形成自我意识时,便被母亲精心塑造为美国最具影响力的童星之一。许多人认为,波姬的演艺生涯如同一件精心雕琢的艺术品,她的成长轨迹也如同一幅渐次展开的画卷,值得被世人以更成熟的方式欣赏与理解。

法国著名导演路易·马勒在拍摄《艳娃传》期间,选中了12岁的波姬·戴维斯出演剧中的雏妓角色。该角色的表演要求包括裸露身体以及与一位年长17岁的成年男演员接吻。为贴合妓院场景的设定,影片中相关台词亦充满露骨内容。

近年来,一部电影在全球范围内引发了广泛关注和讨论。围绕影片出现的争议焦点,包括儿童色情内容、性剥削情节及资本驱动的浮躁创作倾向,持续成为社会关注的热点话题。而波姬的首次银幕亮相,不仅标志着其职业生涯的起步,更在很大程度上预示了她后续的银幕形象走向。此后,她参演的《青春珊瑚岛》与《无尽的爱》均延续了这一风格,展现出独特的视觉美学与表演特质。

十六岁那年,波姬参演牛仔裤广告成为其职业生涯的转折点。你是否好奇我与牛仔裤之间有何关联?答案是毫无联系。广告中隐晦的台词搭配充满张力的肢体语言,让无数观众产生无限遐想。

该品牌牛仔裤的广告因包含儿童性剥削内容被判定违规,最终遭到禁播。然而,这并未削弱波姬的号召力。消费者需购买该款牛仔裤,方能被视为具有吸引力的代表。在广告禁播后仅90天,该品牌销售额便实现了300%的激增。彼时,波姬·小丝已然成为当红偶像。

人红是非多,波姬·小丝也不例外。10岁时,她曾与母亲共同参与一组拍摄活动,期间邀请朋友拍摄了私密照片。七年后,部分照片被朋友企图借助她的名气进行商业化运作,甚至以「波姬·小丝全裸图」为名进行传播。面对这一侵权行为,波姬与母亲选择通过法律途径维护自身权益,正式提起诉讼。

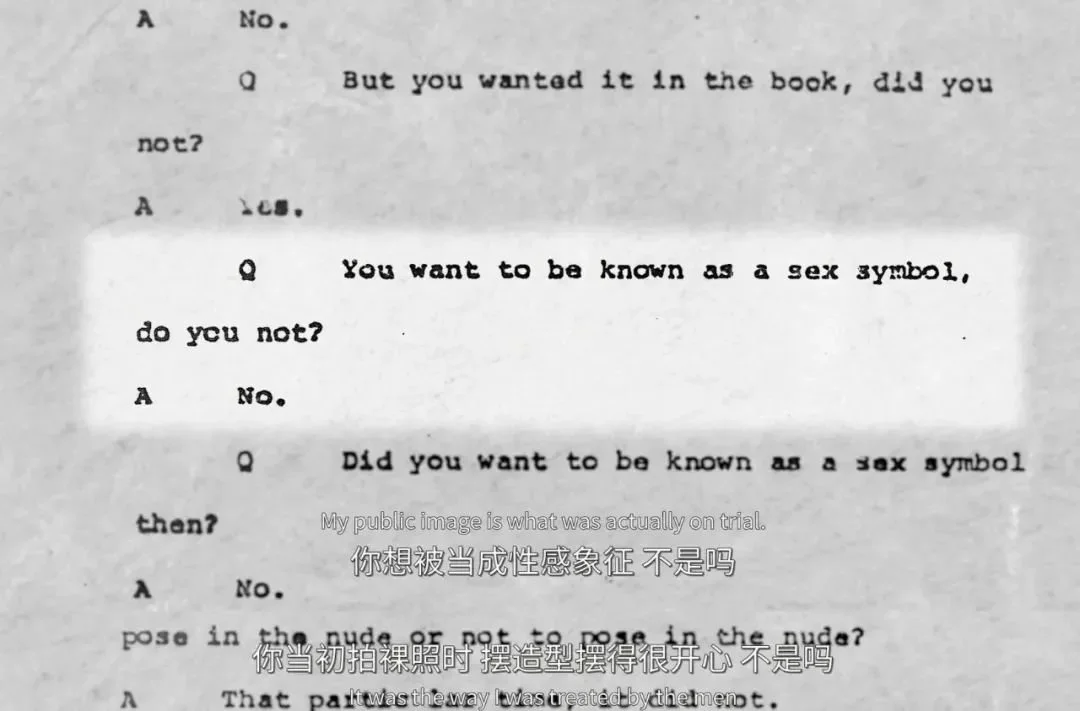

令人意外的是,摄影师最终获得了胜诉判决,法院驳回了要求禁用波姬·小丝相关照片的请求。更引人关注的是,公开的庭审文件中出现了一系列颇具争议的提问——「当你拍摄裸照时,是否曾以愉悦的心情完成造型?」「你是否希望被塑造成性感符号?」这些质问引发了对艺术创作边界与个人表达权的广泛讨论。

显然,真正接受审判的,是波姬·小丝的公众形象。人们从未真正关注过她的本真面貌。那些与性感形象紧密相连的所有感受,都不过是他人眼中的幻象,而非真实的我。

她自认为自己是个热爱阅读、富有创造力的书虫。然而,在被贴上性感明星标签的舆论漩涡中,她始终被视为缺乏深度的空洞装饰品。旁人梦寐以求的美貌与光环,却成了她难以挣脱的枷锁。

波姬怀揣着重塑自我的理想考入普林斯顿大学,然而现实却与她的期待渐行渐远。校园里的同学似乎都刻意保持距离,让她感受到前所未有的孤独感。这种排斥不仅源于她对艺术的执着追求,更折射出社会对独立女性的偏见。与此同时,好莱坞的行业生态同样难以容纳有主见的女演员,她的艺术理想在现实面前屡屡碰壁。作为新生,她在学业上展现出惊人的专注力,尤其在生物课上获得优等成绩,但这份成就却无法填补她对自我认同的焦虑——当她在解剖实验室观察着人体构造时,不禁开始思考:在这个既排斥又接纳的世界上,究竟该如何定义一个女人的价值?

公众的视线依旧聚焦于波姬的容貌,而她的学术背景并未为职业生涯带来实质性的助力。在完成学业后,这位曾经一夜成名的艺人遭遇了事业的低谷,从巅峰跌入谷底的落差令她始终无法适应这种转变。令人意外的是,纪录片中波姬首次披露了一段尘封多年的经历——她曾遭受制片人性侵。

1978年,波姬陷入职业低谷的困境。一位制片人以朋友身份在试镜后邀她共进晚餐,这本该是转机的出现。然而,当两人独处时,对方刻意回避所有工作话题,反而将她带入酒店。最初并未察觉异样,她难以料想接下来会发生什么——对方突然脱去衣衫逼近她,她试图挣脱却遭强制返回,最终只能承受一连串的殴打。

面对对方的暴力行为,她感到极度不安,深知反抗只会招致更致命的后果。事件结束后,她带着颤抖的身躯奔向好友的公寓,泪水无声滑落。将那晚的创伤深埋心底,独自承受着无法言说的痛苦。

数十年来,波姬始终承受着这场创伤带来的隐痛。即便深知对方是性侵者,她仍不断将责任归咎于自身——总以为自己在用餐时饮酒、独自前往他的房间,便传递出了某种暗示,而对方正是基于这样的误解实施了侵害。她反复自问:是否太过轻易地相信了那些信号?

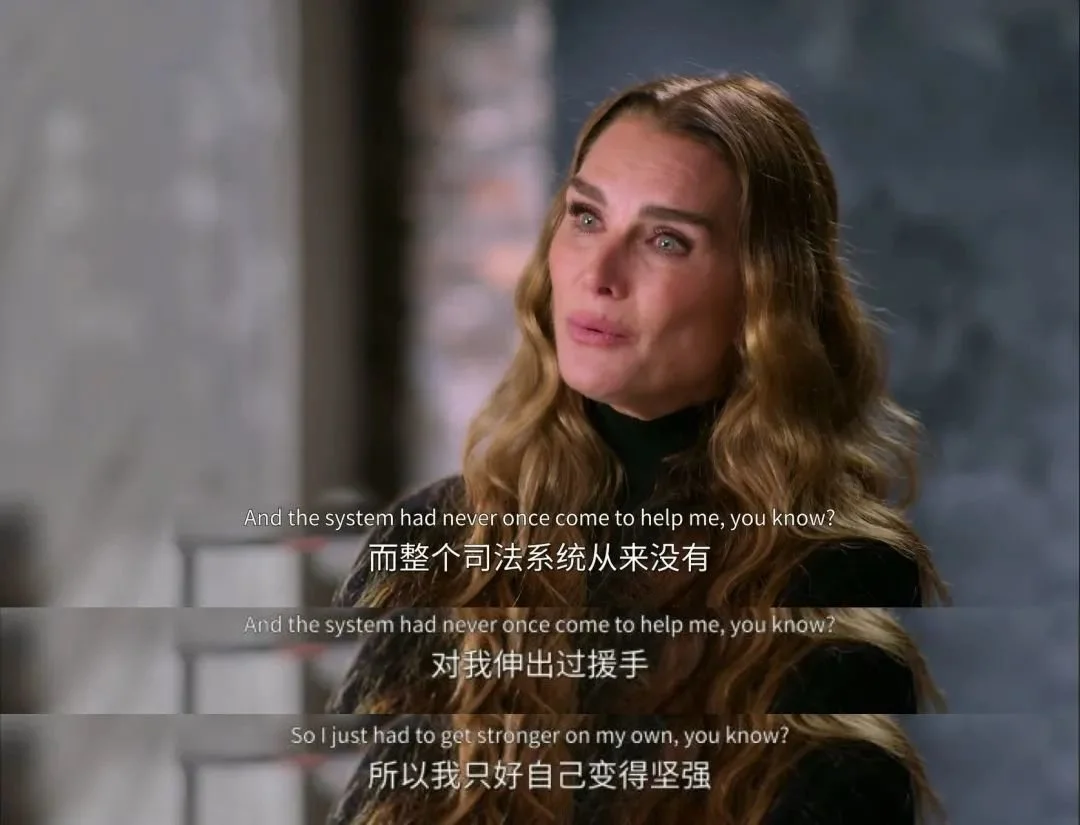

她曾长期选择将这段经历深埋心底,借助自我催眠来重塑记忆,以此缓解内心的痛苦。然而,那些无法愈合的伤痕始终如影随形,成为无法摆脱的印记。在公众审视的语境中,她早已预判到无法获得公正的评价,因此唯有将自我锻造成更坚韧的存在,才能在纷杂的声音中保持清醒。

波姬·小丝那令人瞩目的容颜,既是命运的馈赠,也暗藏荆棘。在尚未具备独立认知能力的年纪,她便被迫踏入娱乐圈这片充满诱惑与挑战的名利场。自我掌控的意识,在她尚未成熟时便被现实的洪流冲散。唯有直面困境,才能逐步挣脱束缚,淬炼出属于自己的坚韧。正如世人所见,她始终是个涉世未深的小女孩,在成年人的权谋与欲望交织的世界里艰难求存。

波姬面临的首要挑战是打破性感的固有标签。她选择通过构建全新的身份标识来实现突破——在众人持怀疑态度时,毅然登上百老汇舞台,转型为以幽默感为核心的喜剧演员。充满张力的肢体语言不仅赢得了观众的重新审视,更为她开辟了全新的事业领域。

在《老友记》中,波姬饰演了乔伊的非典型女友艾丽卡,这一角色与她以往塑造的性感形象形成鲜明对比。拍摄现场,工作人员不断提醒"注意分寸",然而这位曾被定义为玉女的演员却大胆突破,在角色演绎中展现了前所未有的戏剧张力。这种反差带来了令人意外的喜剧效果,也标志着其演艺生涯向多元化发展的重要转折。

波姬·小丝在那个秋季成为耀眼的焦点,以独特的魅力颠覆了世人对女星形象的固有认知。她将美貌与幽默感完美融合,在喜剧中找到了真正的立足点。通过全情投入于肢体喜剧表演,她实现了情感的释放与表达,最终证明了自己的卓越才华。

第二道束缚源自母亲。年幼时,母亲是波姬唯一倚靠的港湾。然而,随着成长,这位母亲在履行母职与经纪职责时,始终未能尽到应尽的责任——当女儿在剧组工作时,她却借机沉溺于酒精;面对媒体的追问,她总以艺术为借口回避实质问题。反观波姬,她不仅承担起生活的重担,更在母亲陷入困境时默默给予关怀与支持。

随着波姬逐渐成年,母女关系悄然发生变化。面对母亲长期存在的酗酒问题,无论她如何劝说都无济于事。她深知母亲过往的创伤经历,只能选择无奈接受。即便在公众场合或媒体面前,也始终为母亲遮掩酗酒的事实,默默承担着这份沉重的隐忍。

然而,母亲的酗酒问题愈发失控,逐渐超出了波姬的承受范围。在接连遭遇中风后,她深刻意识到,这种放纵终将导致无法挽回的后果。唯有彻底割裂母女间的依赖关系,两人才能迎来真正的成长契机。于是,波姬毅然决然地带着所有资料离开母亲,踏上独立之路。对于大多数人而言,这样的决断充满艰难,但波姬以坚定的信念完成了人生中最重要的转折点。

沉默,成为她面对世界的第三重枷锁。年幼的波姬曾频繁接触到成人向影视作品,即便未能完全理解画面内容,内心的不适感也如潮水般涌来。周围人从未向她解释这些内容,而是粗暴地以艺术为名将不适感包裹起来,意图让她接受这是常态。为避免被贴上不会演戏的标签,她选择通过‘解离’这一心理防御机制来逃避内心不安,在拍摄过程中刻意与现实疏离,用自我暗示构建一道精神屏障。当身体与意识彻底分离时,痛苦便失去了感知的可能。然而这种自我保护的代价极其沉重——情感的麻木终将侵蚀自我觉察,使她陷入难以掌控自身行为的困境。

在波姬诞下首个女儿后,她陷入了产后抑郁的情绪困扰。面对新生儿的出现,她一度无法与孩子同处一室,并曾产生伤害婴儿的念头。在巨大的心理压力促使下,她最终决定寻求外部支持以应对当前的状况。

在专业产后治疗师的系统性干预下,她成功实现了身心的全面康复。这段与抑郁症抗争的经历成为她创作的灵感,她选择将这段历程付诸笔端,撰写成一本旨在激励他人的书籍。《穿越风雨:我的产后抑郁症之旅》由此诞生,用真实故事为产后女性带来希望与力量。

令人意外的是,汤姆·克鲁斯公开反驳了波姬的提议,认为其推广用药的行为缺乏责任感。

面对一线巨星的质疑,波姬毅然挺身应对。她在《纽约时报》上发布了一篇掷地有声的社论,以缜密逻辑逐层破解汤姆·克鲁斯的论点。当她以坚定姿态捍卫自身立场时,真正的蜕变已然悄然完成。

纪录片中,波姬·小丝的一句话令鱼叔深受触动——唯有经历过往的磨砺,才能抵达生命当下的境地。她坦言,顺从、沉默与逃避始终无法愈合内心的伤痕,唯有直面过往、无畏前行,方能重掌生命的主动权,重塑属于自己的人生主场。

全文结束。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -