资讯分类

对话导演高群书,解读影版《三叉戟》的不同之处 -

来源:爱看影院iktv8人气:547更新:2025-09-14 07:17:24

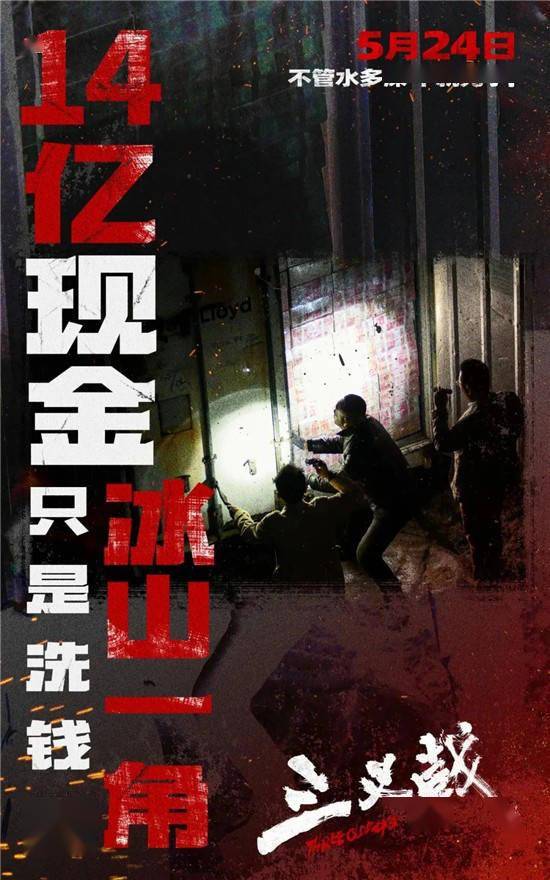

由知名导演执导,实力派演员领衔主演的硬核侦缉电影于5月24日在全国正式上映。影片聚焦三位即将退休的老警察意外卷入涉及数百亿资金的洗钱大案,三人组建精锐调查小组"三叉戟",深入挖掘黑恶势力及其背后保护伞操控的犯罪网络,展开一场彻查到底的正义之战。

电影《三叉戟》以崔铁军、徐国柱、潘江海三位即将退休的资深刑警为核心叙事视角,通过他们不惧强权、深入虎穴的侦查行动,直面社会阴暗面的复杂真相。影片中惊险刺激的实战格斗场面与扣人心弦的破案进程交织,既展现了警队铁血精神的传承,也通过紧张激烈的动作戏码,让观众深切感受到正义与邪恶较量的艰难与震撼。

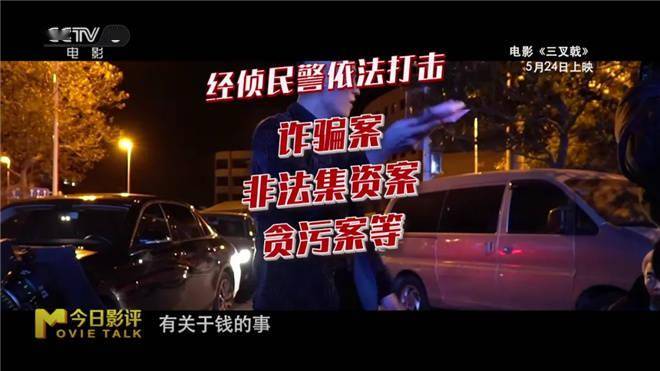

与传统刑侦剧相比,《三叉戟》作为一部经济侦查题材作品,其核心差异在于关注焦点的转移。高群书导演此前深耕刑侦领域,多聚焦于打击暴力犯罪等传统案件,而经侦题材则涉及诈骗、非法集资、贪污等与金钱紧密相关的经济犯罪。这种转变不仅拓展了犯罪类型的表现边界,更让观众得以窥见金融体系中的灰色地带,通过复杂的资金流向和商业运作展现新型犯罪的特质。

经济案件往往潜藏复杂的利益网络,其背后牵涉的链条可能远超表面现象。因此,经济侦查工作更需依赖智慧与策略。如果说刑侦面对的是高山,挑战多显现于直观层面,那么经侦则如同深海,危机与暗流往往隐藏于无形之处,难以察觉。

金泽提到,《三叉戟》的核心魅力在于三位男主角的人物塑造。该剧曾被光明网评价为"中国式硬汉形象的一次重塑",那么电影版中的三位主角又呈现出怎样的独特气质?高群书表示,电视剧与电影如同"长江"与"黄河",虽体量各异,却各具特色。他建议观众对比两个版本中三位角色的差异,电影版的"老三位"由黄志忠、姜武、郭涛演绎,各自赋予角色鲜明的个性标签——黄志忠诠释的"大背头"崔铁军沉稳内敛,姜武塑造的"大棍子"徐国柱粗犷豪放,郭涛演绎的"大喷子"潘江海则充满张力。

“大背头”作为一桩戏称,实际上暗含着对角色的调侃意味,其核心特质是脑力充沛、善谋策略,承担着团队的智慧担当;“大棍子”则象征着直接行动的作风,以强硬手段见长,是团队中的武力担当;“大喷子”则凸显出犀利言辞的特质,思维敏捷,尤其在审讯嫌疑人时能迅速捕捉细节,揭露其隐秘伎俩。这三类角色虽分工各异,但皆具备不畏艰难、勇担重任的共性,展现出赤诚热血的团队精神。由真实案件改编的影片,以现实主义为创作底色,深入刻画了经济侦查过程中的复杂挑战与高风险场景。该案件涉及高达300亿元的赃款,背后是无数家庭的破碎与创伤。制片人马珂在采访中曾强调:“电影始终坚守现实主义的创作基调,力求还原案件的真实面貌与社会影响。”

金泽询问《三叉戟》原著与电视剧为何能获得极高口碑,高群书表示这部作品的魅力在于其对三位即将退休老警察的群像刻画。吕铮通过这三个性格迥异却互为知己的警察角色,展现了个体差异与团队协作的张力——他们各自怀揣不同执念与过往,但在破案过程中却能形成默契的战斗联盟,这种矛盾统一的叙事让角色既鲜活真实又极具感染力。

在塑造经侦警察"三叉戟"群体时,如何兼顾真实感与热血感的表达?高群书认为二者无需刻意平衡,而应深度融合。创作过程中要求演员深入挖掘角色特质,将警察的身份特征与人物个性有机融合,以此构建真实感;同时在展现与犯罪势力对抗的场景时,通过细节刻画让动作场面既紧张激烈又不失代入感,使观众始终沉浸在角色的情感脉络与故事氛围中。

若将电视剧比作一片广袤森林,电影则更像精心雕琢的参天大树。电视剧需要铺陈丰富的日常细节,构建立体的生活图景;而电影则聚焦于核心脉络,以紧凑的叙事展现命运的张力。其叙事结构可分为两个层面:表层是围绕案件展开的侦查与对抗恶势力的斗争,深层则是通过复仇情节编织的命运网络。这种复仇动机不仅串联起案件本身的逻辑,更构建出牵引所有人物走向的宿命轨迹,使每个角色的命运都与案件紧密相连,最终在冲突中迎来或沉沦或升华的结局。

金泽:随着《三叉戟》从热门剧集延伸至电影领域,这部作品引发的讨论持续升温。我们不禁思考,其文本为何能具备如此吸引力?创作团队在改编过程中如何平衡原有内容与创新表达?在您看来,这种涉案题材的影视创作是否为行业带来了新的启示?高群书:我认为这并非新思路,而是对创作方法论的坚持。核心在于文本的打造,而文本的根基源于创作者对现实生活的感知与积累。《三叉戟》的作者吕铮深耕警界24载,与警察朝夕相处,他的创作本质上是基于真实经历的提炼。这种扎根现实的创作方式,使得文本更具生命力,也为主流涉案题材提供了可借鉴的路径。

无论作品源于改编还是原创,其根本要义在于对人物形象的真实塑造。创作者需深入挖掘角色特质,通过细腻的笔触呈现立体的人物性格,使观众能够在日常生活中捕捉到与这些角色相似的影子,从而产生强烈的代入感与共鸣。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -