资讯分类

「史上最淫荡国产剧」,已经整整15年 -

来源:爱看影院iktv8人气:7更新:2025-09-15 16:19:40

2024年,令人意外的是,宋思明意外走红。社交媒体评论区掀起热烈追捧浪潮,网友纷纷留言:‘求上天赐予我一个宋思明!’

曾经激烈批判小三的观众,如今却纷纷意识到事情的真相。与此同时,今年“小三文学”这一网络用语迅速席卷全网。

从《如果奔跑是我的人生》中“老三”的角色设定,到脱口秀演员杨波调侃自己的出轨对象为“知三当三”,再到《热辣滚烫》中央求贾玲当伴娘的李雪琴,"小三"这一传统词汇在2024年展现出前所未有的多元面貌:它既可能是对婚外情者的真实指称,也可能是男性对女性的道德指责,更可以成为社会对"不要脸"行为的粗暴定性。而当网友们用"小三不是一种身份,而是一种态度"自嘲,以"做大婆要洗衣洗碗,做小三只用洗澡"戏谑,甚至玩味"别人做三,自甘下贱;朋友做三,别被发现;自己做三,倾城之恋"这般黑色幽默时,这个词语的语义疆域已然被彻底打破。这种从道德审判到网络狂欢的语义嬗变,恰似一记穿越十五年的回旋镖——那些曾被诟病的都市寓言,如今竟在当代社会中找到了惊人的共鸣点。当《情深深雨濛濛》中的渣男小三、痴男怨女等角色形象,与当下年轻人面临的"蜗居"困境产生微妙互文,我们或许能窥见某种时代情绪的深层折射。

文|穿Prada的南瓜Sir电影独家专稿 未经许可不得转载01“史上最淫荡的电视剧”说起《蜗居》,许多人的第一反应是“大尺度”。尺度有多大?我愿称之为00后的性启蒙——种类繁多,花样齐全。修辞手法型:“吃棒棒糖”、“九浅一深”。

文|穿Prada的南瓜Sir电影独家专稿 未经许可不得转载01“史上最淫荡的电视剧”说起《蜗居》,许多人的第一反应是“大尺度”。尺度有多大?我愿称之为00后的性启蒙——种类繁多,花样齐全。修辞手法型:“吃棒棒糖”、“九浅一深”。

欲拒还迎型:“绝不可能”、“老前辈高抬贵手”

Q&A型表述常见于日常对话中,例如:"你来有什么目的?" 与 "我此行的目的是协助你。" 这类问答形式能够明确表达双方意图,促进沟通效率。在正式场合中,建议将此类表述转化为更专业的语言形式,如:"您此次来访的主要诉求是什么?" 与 "我将全力为您提供支持与帮助。" 以确保交流的规范性与礼貌性。

令人回味无穷的经典桥段中,"小三"海藻正与金主宋思明上演着禁忌之恋。她一边在暧昧关系中与宋思明私通,一边却又与正牌男友小贝保持着通讯联络。当宋思明突然掀开被角潜入海藻的被窝,这个充满戏剧张力的瞬间竟让海藻发出了一声难以抑制的呻吟,将三人错综复杂的情感纠葛推向高潮。

宋思明这一角色引发诸多争议,如“三观不正”的批评。该剧改编自六六同名小说,剧中人物形象及旁白叙述均深深烙印着特定历史时期的社会风貌。若以当代视角审视,不少观众认为宋思明存在显著的男权倾向,其对海藻的情感纠葛乃至最终结合,均折射出传统性别观念的影子。例如,宋思明对海藻产生情愫的起因具有争议性——初次亲密接触时,海藻正值月经期,留下的一滴血被误认为是处女之血。这种对“纯洁”的误解不仅暴露了其性别偏见,更体现了传统男性价值观中虚荣心与控制欲的交织。

海藻,你的第一次属于我。海藻微微皱眉,眼神中透着困惑。她对宋思明的依恋不仅源于情感,更深层的动机始终与他的权势和财富紧密相连。在初夜的余韵尚未散去时,宋思明便以一滴血为信物,递上六万元现金。这段关系中存在一个微妙的转折点:当宋思明将钱放在她掌心的那一刻,海藻内心的羞耻感竟被某种复杂的情绪取代。她曾因背叛而深感肮脏,将自己比作"被两个人用过的牙刷",但此刻攥着厚厚一沓钞票,脑海中浮现的却是过去一年里挥霍的数百万。这种价值观的颠覆性转变,恰是权力与金钱对人性侵蚀的生动写照。

海藻用金钱帮助海萍偿还房贷,这份善意让姐姐的愧疚情绪逐渐化解,过往的屈辱与不安也因此被进一步驱散。我们得以见证从最初的排斥到最终接纳的情感转折,而"小三"这一角色定位并非简单的标签设定,而是呈现出从"圣女"到"荡妇"的渐进式转变轨迹。

在宋思明眼中,海藻是他的专属女人。这种情感超越了传统男性对爱情的具象认知,更承载着权力阶层的身份标识。然而海藻清醒地意识到,这段关系的本质是权力不对等的依附关系——她既享受着权势带来的物质优渥,又始终在思考这种依附的正当性。两人之间形成微妙的互动:宋思明热衷于观察海藻撒娇打滚的戏码,如同欣赏一只会直立行走的猫咪;而海藻则在情感沉迷与现实考量间反复挣扎,不断追问自己与宋思明的未来,思索工作与生活、爱情与婚姻、金钱与自由的复杂纠葛。

与其他将女性简化为"性感台灯"的影视形象不同,海藻这个角色被赋予了丰富的情感层次。她既是权力关系中的客体,也是社会现象的缩影,但创作者并未将其扁平化为单纯的"小三"或"情妇"。通过对海藻内心戏的细腻刻画,每个抉择背后都蕴含着深刻的生存逻辑。这种处理方式恰恰成为《蜗居》最具争议性的创作选择——作品没有将渣男贱女塑造成道德审判的靶子,而是以人文视角呈现他们的生存困境。

如果说海藻与宋思明的"奸情"聚焦于权力与欲望的交织,那么另一条叙事脉络则揭示了海藻对金钱的深层渴望。故事追溯至2002年,海萍与海藻作为上海名牌大学应届生,面对着截然不同的生存考验。海藻在一线城市遭遇就业壁垒,可供选择的岗位均被本地人占据,不得不在脱下长衫成为卖菜者、工厂女工或KTV陪酒女之间做出抉择。而远赴上海求学的海萍,则将购房视为扎根都市的必经之路。这种社会现实下,房子不仅是生存保障,更成为衡量社会地位的标尺,催生出全民参与的住房竞赛。

海萍楼下的一位本地老人为了置换一套供孙子结婚使用的大平层,不惜成为钉子户。最终不幸在家中遭遇施工事故身亡,这才促使地产商补偿了一套新房。交房当日,儿子媳妇刚为母亲的离世痛哭,转眼便因新居而喜笑颜开,轻声嘀咕着‘有得必有失’。高层的畸形房价榨干着人们的生存底线,基层的严峻就业形势更是将底层群体逼入绝境。海藻初入职场时,遭遇了对新人经验的苛刻要求;而当海萍试图跳槽时,却发现职场对30岁女性设置了新的门槛。郭女士叹道:‘你都三十多岁了,孩子还这么小,工作上又没有什么特别突出的表现,怎么还敢要求月薪八千?’为节省开支,海萍连长途电话都不敢打,网线安装也成了奢望,只能靠白面配榨菜维持生计;丈夫的抽烟习惯亦被强制要求戒除,夫妻为区区一块钱的琐事争吵不断。楼下的公共厨房飘来阵阵油烟,却未能为这对夫妻带来一丝生活情趣,空气中弥漫着压抑与苦涩。

与此同时,海萍正经历着艰难困苦的岁月,而海藻却凭借依附宋思明,过上了工作两天休息五天、月收入过万的优渥生活。她衣食无忧,鱼翅燕窝信手拈来,更无需再为工作压力困扰。

《蜗居》的叙事视角颇具深意,通过鲜明的对比揭示了截然不同的人生路径。在物质至上的时代背景下,作品将生存与道德的抉择置于聚光灯下,让观众直观感受到两种选择带来的迥异结果。前者终其一生只能被动随波逐流,后者却只需暂时隐忍便能实现物质丰裕——当海萍选择接受宋思明的现实关系后,其生活轨迹发生显著转变:不仅通过人脉获得数倍于本职工作的副业收入,更享有无需日常劳作的优渥条件,维权时有靠山撑腰;其丈夫遭遇的法律纠纷也因宋思明的介入而转危为安,从面临千万赔偿到最终无罪释放,连领导都亲自登门致歉;而宋思明提供的别墅更成为家庭团聚的物质基础,让父母与女儿在上海度过了温馨的年节,展现了物质满足带来的精神愉悦。

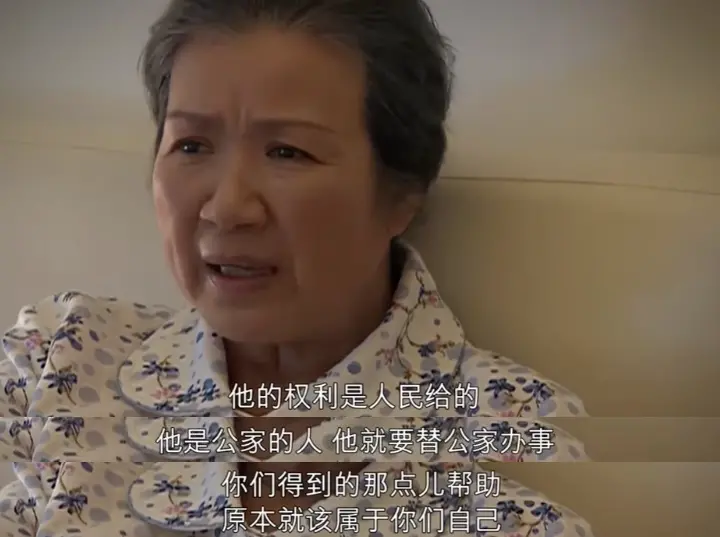

看起来很爽没错。但你仔细一想,海萍一家又真的得到了什么吗?所谓的副业,不过是将她从996的压榨中解救出来,可以靠自己的实力挣一份更有保障的报酬,维权也是拿回本该属于自己的利益;老公也不过是得到清白,几千万的赔款本就不合理,一个小小的职员不过是商业竞争下牺牲的蝼蚁;如果不是奸商把房价炒上去,父母与女儿来上海的日子更不会一拖再拖,一家老小也不用寄人篱下。说到底,宋思明给他们带来的好处,不过是让他们做回一个正常人。他的权力是人民给的他是公家的人,他就要替公家办事你们得到的那点儿帮助原本就该属于你们自己

看起来很爽没错。但你仔细一想,海萍一家又真的得到了什么吗?所谓的副业,不过是将她从996的压榨中解救出来,可以靠自己的实力挣一份更有保障的报酬,维权也是拿回本该属于自己的利益;老公也不过是得到清白,几千万的赔款本就不合理,一个小小的职员不过是商业竞争下牺牲的蝼蚁;如果不是奸商把房价炒上去,父母与女儿来上海的日子更不会一拖再拖,一家老小也不用寄人篱下。说到底,宋思明给他们带来的好处,不过是让他们做回一个正常人。他的权力是人民给的他是公家的人,他就要替公家办事你们得到的那点儿帮助原本就该属于你们自己

此刻,或许许多人已陷入沉思。对小三的责骂,往往源于她们试图突破道德底线,追求自身应得的利益。然而,倘若这些权益本应属于个体的正当权利?当社会不公成为常态,海藻并非毫无抗争,海萍也未曾停止奋斗。但若通过正当途径争取生存空间与自由呼吸都如此艰难,如此渺茫,那么像海萍一家或本地阿婆那样,选择突破道德约束或放弃体面尊严,或许成为维系基本生存的唯一方式。有人寄希望于钻营取巧,有人任由命运摆布;有人选择自我牺牲,有人背离良知底线。在这样的生存环境下,人们对幸福的定义逐渐异化为功利主义的追求。为获取所谓的幸福,所付出的代价也日益被低估。

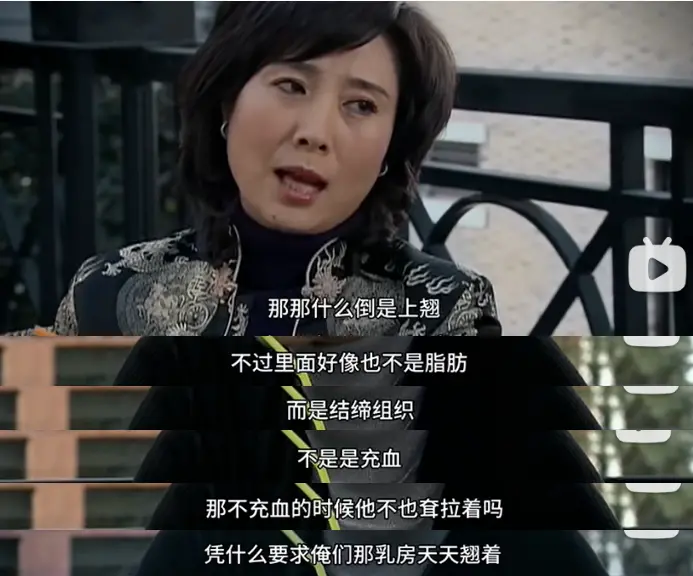

十五年前,观众看的是剧。十五年后,观众关注的已不再是剧本本身,而是映照出自身境遇的现实镜像。如果说有什么东西是横跨十五载时光依旧引发热议,那必定是那些触及社会本质的议题。贫富差距便是其中之一,即便不直面贪官情妇的丑闻,《蜗居》也能通过钟点工与太太餐桌上的残羹冷炙,揭示出那个时代社会阶层间无法逾越的鸿沟。当太太请钟点工操持家务时,前者觥筹交错,倒掉的剩菜却成为后者一整天的口粮。这出戏更以先锋姿态探讨女性觉醒,早在"女权"一词尚未流行之际,便通过身体羞辱、母职惩罚、无性婚姻等议题,让观众直面那些被时代忽视的隐痛。那什么倒是上翘不过里面好像也不是脂肪而是结缔组织,那不充血的时候他不也耷拉着吗?凭什么要求俺们那乳房天天翘着?

关于生存法则,有人指出啃老并非长久之计,而应尽早通过购房建立稳定居所;教育专家张雪峰曾公开指出,生化、环材等专业存在就业困境;在婚恋选择上,建议注重双方匹配度而非盲目攀比;同时要把握电商行业已成为不可忽视的趋势,需制定系统性战略布局。

更值得关注的是,娱乐圈对权力的迷恋从未改变。张嘉译凭借《人民的名义》中宋思明一角爆红,不仅让女性观众心生向往,更引发男性观众对权势地位的渴望;而"海藻"李念却因角色争议遭遇近乎苛责的舆论抨击,直到十年后借《都挺好》重新获得主流认可,才逐渐走出困境。

"小三文学"这一概念十年前曾是批判女性行为失当的标签,如今却演变为对社会结构性困境的隐喻。当时代遗产中潜藏的压迫性力量逐渐显现,个体在无力抗衡的境况下,以"发疯文学"的姿态表达着对现实的反抗。

巴赫曼在《意外之地》中的论述颇具深意:"疯癫可以由外部传染给个体,这远早于自我意识的崩溃。在既定的框架内,疯癫终将回归。"这种外部诱发的失序,恰如当下都市剧所展现的众生相——从《蜗居》到《奋斗》,再到《裸婚时代》,它们既是社会情绪的容器,也是时代症候的放大镜。

某些剧作仿佛催化剂,加速着现实的异化;有些则像迷幻剂,让人在虚幻中沉沦。当年轻人被现实的重压逼至角落,我们看到的不仅是物质困境的具象化,更是精神领域的集体失语。对权力的过度谄媚,恰恰折射出这个时代的系统性衰败。

在预制菜成为日常饮食的当下,人类的生存状态竟与元素周期表的排列相似;拒绝接受空窗期的观念,则暗含着对传统婚恋叙事的疯狂颠覆。当房价与彩礼成为衡量幸福的标准,爱情的纯粹性早已被异化为可交易的筹码。这种生存焦虑从身体发出警报,最终将追求的焦点压缩至即时的感官满足。

在试错空间日益缩小的现实中,人们开始回望过往的抉择,质疑那些曾以为能掌控命运的决定是否早已埋下失败的伏笔。某种源自集体无意识的耻感,正推着个体在既定轨道上持续前行。《蜗居》大结局中海萍的独白,恰似这个时代的集体心声:"我的未来就在当下,在眼前。其实我们都不用走,这人流就推着我们走,想不走都不行,想停下都不行。而那曾经闪耀的青春理想,早已被这裹挟着焦虑的人潮碾成尘土。"

蜗牛既是蜗居的守护者,亦是其无形的囚笼。纵使时光流转,十五年前的渴望与今日的欲望已然不同,但只要欲望的浪潮持续被推波助澜,只要“欲望”二字仍能承载无限可能,内容便永远处于饱和状态,节奏始终高速运转,停下的念头亦成为遥不可及的奢望。的确,如今难以再现《蜗居》的叙事,却也无需刻意为之。史铁生在《病隙碎笔》中写道:“到达彼岸,就意味着彼岸的消失。”或许当某些话题被反复提及,原本的敬畏便悄然消散。人们在时代的洪流中赤身裸体地泅渡,从百舸争流的喧嚣到随波逐流的沉寂,不过十几年光景。我们已亲眼见证过大海的辽阔,却无法抹去记忆的痕迹。不如摒弃对终点的幻想,转而拥抱自我定义的方向——这或许才是与时代共振的终极答案。

最新资讯

- • 杨紫琼发文提到竞争对手布兰切特引热议 目前已删文 -

- • 韩整形医院监控画面遭泄露,涉及30多名知名艺人 -

- • 郁钧剑:黄婉秋昵称叫“大头” -

- • 都美竹前老板成被执行人 关联案件涉及与都美竹合同纠纷 -

- • 浙江卫视首播!45集谍战大作来袭,赵丽颖陆毅领衔,燃起谍战热血 -

- • 刘亚仁已经成为韩国毒王了 -

- • 东方卫视首播!35集谍战巨制来袭,开播一天,口碑直接爆表 -

- • 央视央1黄金档首播,35集全新谍战大剧来袭,6位一线大腕坐镇 -

- • 豆瓣开分7.7 《十二封信》被赞“电子榨菜” -

- • 男子称到德云社听相声遇霸王条款 场内禁止外带小吃饮料 -

- • 冯远征委员:艺术类院校招考要了解考生的从艺初心 -

- • 艾薇儿和家暴丑男新恋情曝光,网友:姐们又在垃圾堆里找男票... -

- • 张纪中贴张颂文聊天记录,澄清将其丢在沙漠捡垃圾传闻,称已遭数月网暴 -

- • 36集刑侦大剧来袭,张国立、侯雯元、聂远领衔,有望成为爆款 -

- • 罗志祥回应与周扬青复合传闻:我不知道耶 -

- • 《灼灼韶华》热依扎演技胜杨幂却不如孙俪灵动,李勤勤更劝退观众 -

- • 因遭大量恶意剪辑,蔡徐坤曾发律师函状告B站 -

- • 《欢乐颂》经超加盟《遇见你,我的爱》,短剧迈入高水准时代 -

- • 今年妇女节,我只想聊她俩 -

- • 关晓彤,土得只剩腿了 -