资讯分类

做了一辈子「下流胚」,却没人懂他的高贵 -

来源:爱看影院iktv8人气:360更新:2025-09-15 23:20:00

不合时宜的困境常让人想起《孔乙己》中那个永远穿着长衫的落魄书生。王小波曾说,某些话语虽令人费解,却道出了深刻的真相:「别人的痛苦才是你艺术的源泉,而你去受苦,只会成为别人的艺术源泉。」此言用于杜深忠身上,堪称精准的映照。

2012年,导演焦波通过纪录片《乡村里的中国》深入记录了一个北方村庄中普通农民的日常生活。在众多被拍摄的村民中,杜深忠以其独特的生活方式和精神面貌成为影片中最为鲜明的存在,被视作整部作品的核心灵魂。

他是村里唯一坚持收看《新闻联播》的老人,当神舟九号升空、奥运圣火点燃的瞬间,他眼中迸发出与年轻时相同的炽热。田间劳作时,他总将《巴黎圣母院》抱在怀中,用布满老茧的手指在锄头柄上勾勒文字,创作着描绘脚底黄土地与村民命运的乡土小说。对音乐的执着更令人震撼,他不惜将家中半年积蓄的六百九拾元换成一把琵琶,那是萦绕心头五十余载的渴望。这个坚守精神高地的乡野读书人,被村民戏称为「没钱的君子」,却在众人眼中活成了迂腐的「孔乙己」。当周围乡亲的苹果园绿意盎然时,他的果园却始终是「草盛豆苗稀」;当别人在致富路上狂奔,他仍在破旧老屋前为子女学费发愁。直至焦波偶然目睹他追着窗棂透进的缕缕阳光,在《道德经》的篇章间挥毫泼墨,那一刻,粗粝的黄土地上绽放出的,是超越尘俗的精神之花。

杜深忠早年是村中唯一接受过高等教育的人,他曾在石家庄服役五年,担任炮兵职务。复员回乡后当选村支书,一度备受瞩目。这段经历为他打开了一扇通往更广阔世界的窗口。二十余岁时,他展现出对文学近乎执着的热爱,不仅精读四大名著与现代小说,还热衷于阅读文学杂志。他反复抄录《蜀道难》《赤壁赋》等古典诗词,每临佳句便由衷赞叹:"此文妙绝,意境非凡。"对于马尔克斯的《百年孤独》,他研读两遍虽未能完全领悟,却深刻感受到文学的深邃魅力。每逢周末,他都会翻越两座山岭前往县新华书店借阅书籍,无论风雨寒暑从未间断。持续进行小说创作,每完成一篇便尝试投稿至各类编辑部,历经多次投稿却始终未获录用。

时光荏苒,当同龄人纷纷成家立业时,他却始终未娶,成为村里异类,备受非议。直至34岁那年,面对世俗压力,他选择与二婚女子张兆珍结为连理。张兆珍亦非寻常人物,其前夫曾极端要求她不得与任何男性交谈,这种不合常理的规训令她备受煎熬。最终她勇敢提出离婚,却因法院拖延判决而陷入困局,只得日日往返法庭寻求公道,直至前夫不堪其扰,最终允许她脱离这段束缚。

或许只有相似的灵魂才能彼此契合,所以媒人竭力撮合这对姻缘。听闻杜深忠是位文化人,张兆珍心生期待,认为他定能以理服人。然而婚后第二日,杜深忠便向乡亲借了二百元,踏上奔赴北京的「文学逐梦」之路。这场看似疯狂的抉择,源于婚前他收到的那封来自北京的邀请函——鲁迅文学院的入学通知。通知书中「具备深厚创作潜力」的评语,让他重拾信心,仿佛前方铺陈着光明前景。但当真正置身北京,他才惊觉现实的残酷:七百多名受邀者中,赶来旁听的人数竟达四五千。这些人大多来自军垦农场或政府机关,唯有杜深忠是位务农者,由此陷入深深的自卑。图书馆中书籍琳琅满目,文学院门口的书摊上摆满了巴尔扎克、茨威格与加缪的作品。杜深忠首次感到窒息:「天下精彩的故事早已被写尽,像我这样的人,是否能凭只言片语挤进书页?」答案是否定的。在随后四年里,他废寝忘食地写作,却始终未能获得出版机会。心灰意冷之际,他偶然翻阅到王蒙的《切莫拥挤在文学小道上》,彻底认清现实。「在北京,我无处容身。」杜深忠再度返回村庄,虽然依旧坚持阅读与创作,却不再奢望名利双收。坐在驶向济南的列车上,他意识到自己将从一种沉重回归另一种沉重。

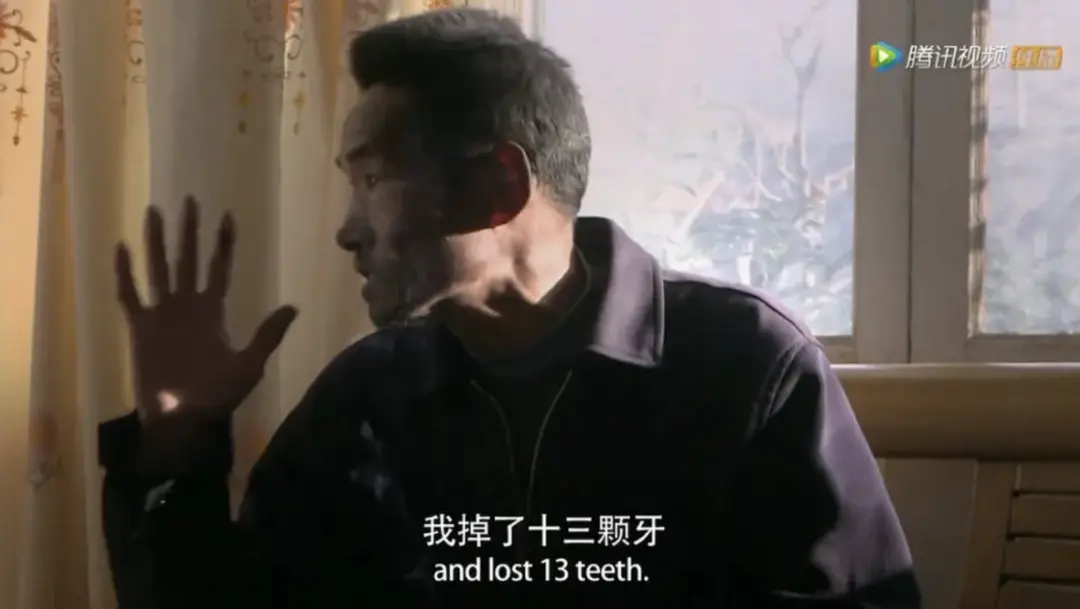

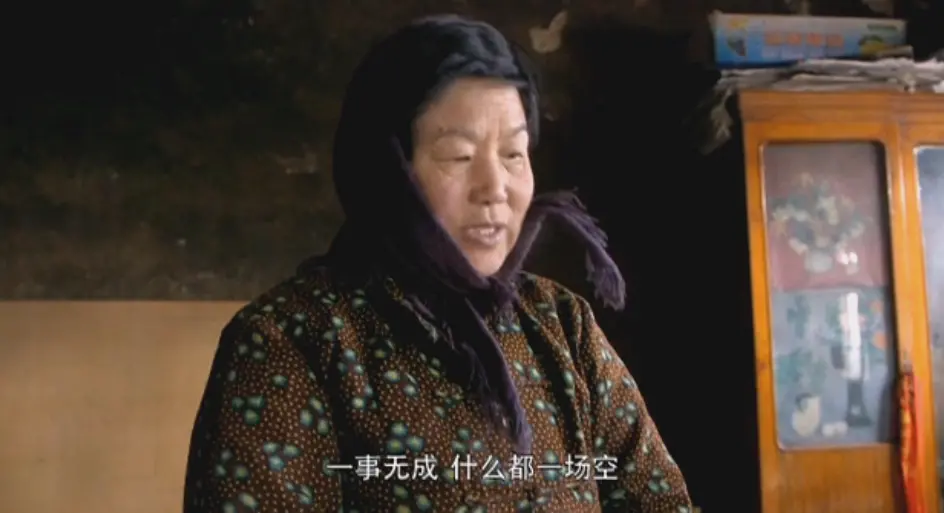

即便作为农民,杜深忠仍难逃失败命运。按乡俗,婚后新家庭方可分得田地,他因婚期较晚,只得接受他人挑选后的残余土地。土地贫瘠无妨,只要勤勉耕作,收成便不会太差。然而归耕后的杜深忠,心思始终游离在苹果园之外。无论是给苹果花授粉还是给果实套袋,夫妻二人都难及他人。村中167户人家,年均收入约一万五六,而杜家多数年份仅有六七千元,甚至有三年仅得三千,远低于平均水平。因此每逢丰收时节,邻家都在盘算收获,而杜家却满是黯淡。数千元的积蓄勉强支撑全年开销,常感力不从心。因贫穷,女儿小梅14岁便辍学打工,微薄收入连件新衣都难以负担;儿子的大学学费始终是个难题,更别提渴望的笔记本电脑。杜深忠不愿让孩子受苦,农闲时也随乡人外出务工。连续五年在玉米地里劳作,每日勉强完成两亩地的收割,仅获60元报酬。过度劳累让他五年内折损13颗牙齿,至今不舍更换:「换一颗牙要2000多元,太贵了。」

他曾辗转于京沪铁路沿线刻制站牌,每天仅得25元报酬,身体疲惫不堪。夜晚无处栖身,只能蜷缩在铁轨旁的临时角落,夏季的蚊虫肆虐,他们用简易蚊帐勉强抵御,白天收起时轻轻一捏,指尖便沾满鲜血。凭借书法功底,老板常夸赞他的刻工精细,可到了结算工钱时,却像蒸发般消失无踪。「这简直是拿人肉换猪肉吃!」杜深忠苦笑着说道。

在日复一日的单调与辛劳中,唯有文学为他带来慰藉。站台角落里,总能看到旅客遗落的书籍与杂志,杜深忠如同拾金者般细心收集,凡遇佳文便用剪刀裁剪,珍藏于手边的笔记本中。或许正因难以在现实的泥泞中苟活,他才愈发执着于遥遥远方,这份执着究竟是幸事还是叹息,倒也难说。终究,杜深忠的打工之路未能持续太久,他最终仍需依赖那片贫瘠的土地维生。

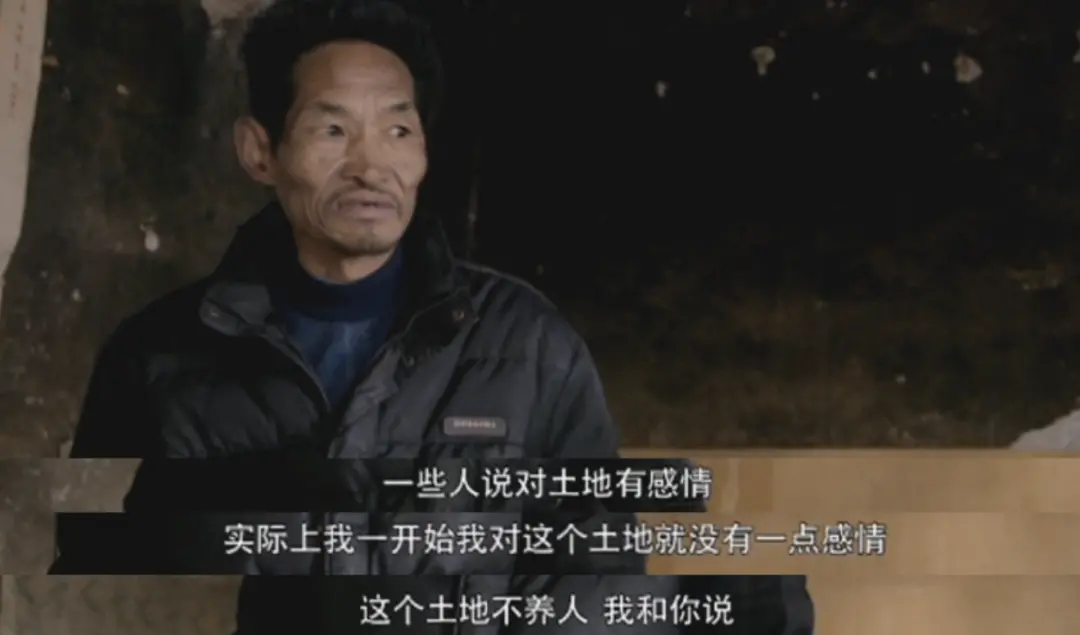

他反复追逐更广阔天地,却总被现实拉回此地,精神与躯体俱疲,希望已被碾得粉碎。「我对土地没有一点感情……这个土地不养人。」我确信,杜深忠的话语,早已超越了对生计的抱怨。

妻子张兆珍曾有过桀骜不驯的一面,却在现实的重压下逐渐收敛锋芒,沦为世俗规则的顺从者。而杜深忠始终未能从旧观念中挣脱,依旧我行我素。两人日日为琐事争吵,一个寻常借口便能掀起风波。他花690元购得心爱琵琶,抱在怀中爱不释手,她却怒火中烧:"六七百块买个破乐器?早知如此,我这钱能办多少正经事!"他苦口婆心解释:"人要吃饭,精神也需要滋养,这才是品味,这才是素质。"她冷笑着反驳:"高雅物件养不活人,我只知道没钱就寸步难行,抱着琵琶还穷酸!"他最终拍案而起:"跟你说这些纯属浪费时间,对牛弹琴!"

张兆珍望着被獾糟蹋的玉米地心疼得直跺脚,让杜深忠去下獾药。杜深忠却摇头道:"你别看獾只吃这点东西,它可是国家三类保护动物,毁坏些庄稼就毁坏些吧。"张兆珍气得拍案而起:"它还是保护动物?农民种粮食哪有那么容易!农民怎么没人保护?!"话音未落,村里的古树被村民砍伐换钱的消息传来,杜深忠脸色骤变:"这等于给古树办了'农转非',就像剜自己大腿上的肉贴到脸上,只顾着眼前这点钱。"张兆珍眯起眼睛冷笑:"有钱就行了!人家有财的王八能坐上席,你穷得叮当响却还装清高!"

杜深忠猛地丢下手中的活计径直离去,口中愤愤低语着「真他妈的不可理喻!」这场争吵的结局往往如出一辙——她期盼丈夫能顺应现实,他却渴望妻子与现实抗衡。两人的执念最终都化作徒劳,妻子的让步使杜深忠沦为村里唯一的异类,昔日的同伴们悄然疏远,无人再愿与他并肩而立。

村民们将他视为“文化工具”,每逢红白喜事总要请他书写,日常的书写需求也时常落在他肩上。然而内心深处,杜深忠却清楚地意识到:“用你的时候夸你,不用你的时候只剩贬低。”他对村人的素质同样不屑一顾,曾冷言冷语道:“这些人的文化水平,就算坐上航天飞机也提不上去。”他理想中的乡村应是民风淳朴、知书达理之地,而现实却让他陷入深深的幻灭。这种理想与现实的落差,令他一度被嘲笑为“痴人说梦”。直到会计张自芹的离世,才成为他唯一倾诉的对象。这位务实的会计虽无文学梦想,却对村民文化修养颇为关注。2018年春天,张自芹因车祸辞世,杜深忠却未出席葬礼,整日酗酒至昏睡,仿佛在用酒精浇筑内心的孤寂。“我没有朋友了,天地之间没有人和我对话了。”这句话道尽了他彻底与世俗割裂的决绝。自此之后,他将太阳与月亮视作新的知己,在晨光暮色中苦练欧体书法,尤以《九成宫醴泉铭》为至爱。白天在阳光斑驳的纸面上挥毫,夜晚则借着昏黄灯光在旧报纸上临摹。他常常沉浸于笔墨之间,时而停顿凝神,有时竟连续数小时专注于同一字迹。妻子多次惊醒发现他如幽灵般伏案书写,惊恐地喊道:“每天写到半夜,像活死人一样,鬼一样!”然而杜深忠却对此乐此不疲,将所有世俗的困扰都抛诸脑后,只余下笔墨纸砚间纯粹的艺术追求。

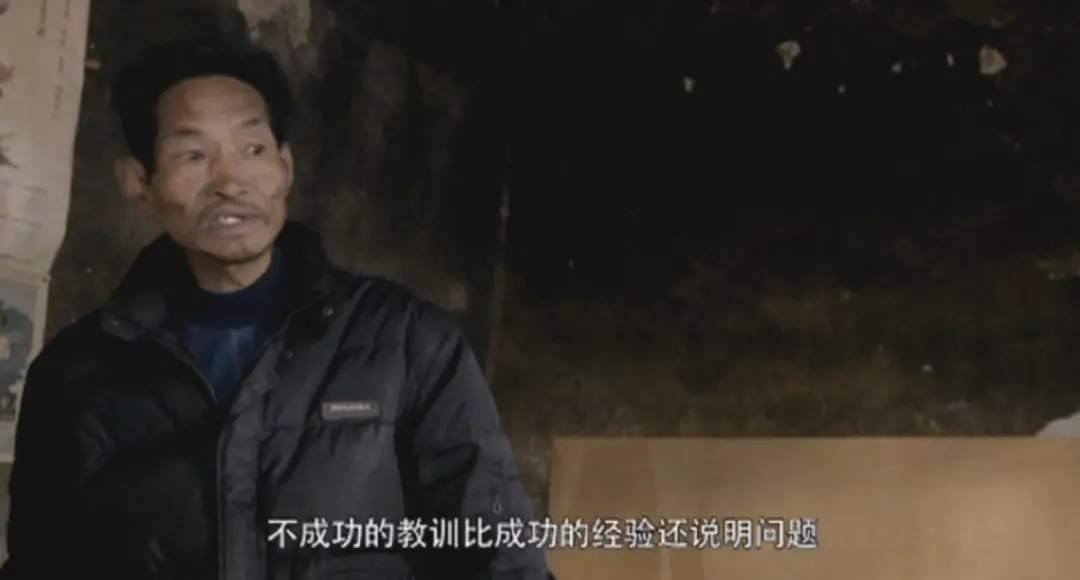

回首往事,他坦然面对自己的脆弱,承认了过往的碌碌无为,却在内心深处决绝地拒绝现实的枷锁。他用文学的诗意、音乐的韵律、书法的笔墨与美学的哲思,在精神领域构筑起属于自己的避风港。这份执着并非源于不甘,而是源于对纯粹热爱的坚守,只为守护那颗从未熄灭的心火。

他将横亘一生的群山视作知己,无论是晨曦微露还是暮色四合,总爱独自登上峰顶。倚着山石抽上几支解忧的香烟,沉默中却藏着万千心事。当四周陷入沉寂,他眼中的世界却如繁星闪烁般澄澈明亮,仿佛天地间唯有那座陪伴他岁月的山峦,能承载他所有未说出口的絮语。

《乡村里的中国》这部纪录片以细腻的镜头语言描绘了中国乡村的风貌与人文情怀,通过真实的故事展现农村生活的点滴变迁。而《当一个「懦夫」背对生活》则来自真实故事计划,讲述了一个普通人在面对困境时的内心挣扎与成长历程,两者都以真实为基石,深刻反映了社会现实与个体命运的交织。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -