资讯分类

骂上热搜,终归埋没了她 -

来源:爱看影院iktv8人气:868更新:2025-09-16 00:20:55

一场高校宿舍内的对话意外引爆网络热议。这场热度并非偶然,对话双方分别具备独特影响力:一方是曾登上豆瓣图书榜Top1的知名作家,另一方则是B站拥有大量粉丝的UP主。值得注意的是,后者因"北大毕业生"的人设构建以及在女性议题上的持续探讨积累了显著关注。事件背后更牵涉多平台的精心策划与流量运营,形成了话题传播的多维推动力。

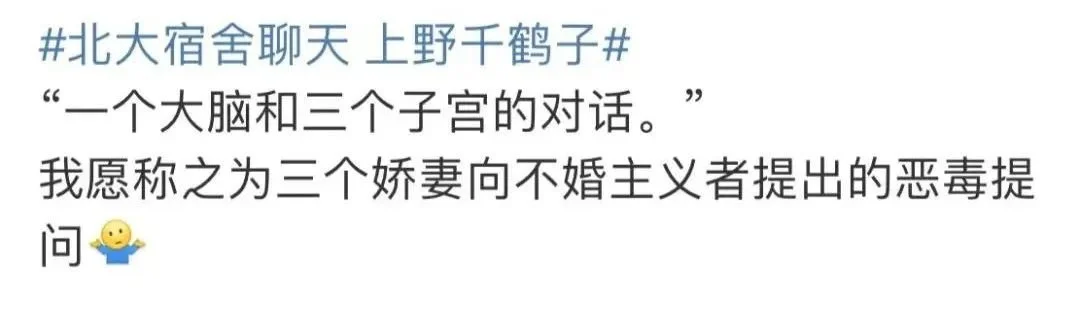

作者已选择自主下架视频,而其消失的核心原因正是突破了原有圈层。互联网犹如一座大观园,既为所有人提供平等的信息获取渠道,又在无形中将人们引导向封闭的社交圈层,形成信息茧房。当圈层被打破,流量随之释放,却让房子里的人骤然陷入赤裸的"黑暗森林"。在这片充满对抗的领域里,自保的军备竞赛悄然展开,而网络暴力则成为最具威慑力的"核武"。2月17日视频发布后,相关话题当日登上微博热搜榜首,引发上万条评论。负面评价层出不穷,诸如"子宫"、"娇妻"、"婚驴"、"伥鬼"、"假女权"等攻击性词汇,以及那句极具代表性的"北大不过如此",构成了这场舆论风暴的注脚。

借助大规模争议事件,众人重新构建了隔阂的屏障,各自归于平静。仅此而已?Sir始终不愿接受如此潦草的结局。这本应成为一次契机,让我们得以与全球顶尖学者展开深度对话,审视自身。可曾注意——在喧嚣声中,哪种声音悄然消失?答案显而易见:本次对谈的核心人物上野千鹤子的声音被完全遮蔽。若真正理解她、聆听她、贴近她的思想,便会发现——当前发生的种种,早在她的话语中埋下伏笔。01 回顾:Sir将带您简要回顾事件经过。若您已有所了解,可略过此部分。此次对谈属于B站系列内容策划之一,主题在活动海报中已明确标注——围绕‘恋爱脑’‘自我内耗’‘原生家庭’‘催婚催育’等议题展开。

除博主@全嘻嘻外,上野千鹤子还计划与多位UP主展开对话。此次合作以引发争议的视频为开端,三位毕业于北京大学的女性网友在视频中向上野千鹤子提出了关于婚恋选择的疑问。她们特别询问:"您选择不婚不育是否源于对男性的失望?"这一问题直指上野千鹤子公开主张的婚育观念,引发了广泛讨论。

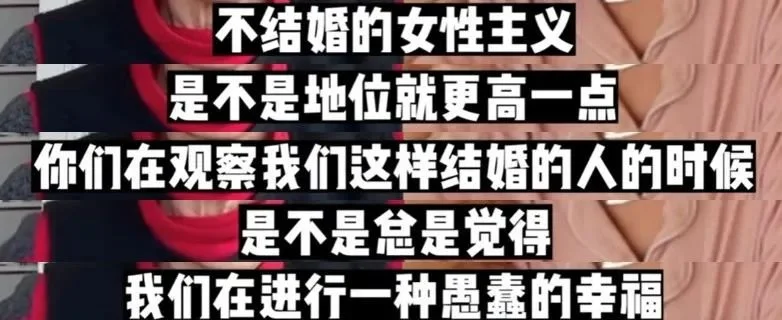

上野千鹤子露出微笑,网友则陷入沉默。讨论未止,博主继续发问:作为一位不婚主义者,您是否认为已婚女性的抉择显得愚不可及?

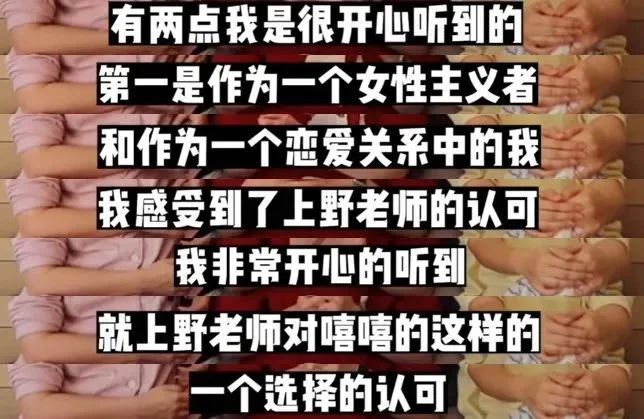

对话逐渐接近尾声,她们难掩喜悦之情,表示今日之所以感到开心,是因为上野老师对她们的选择给予了充分认可。这种认可不仅体现在婚恋观念上,更延伸至女权议题的探讨中。值得注意的是,“认可”这一词汇在表达中被刻意强调了两次,凸显其重要性。

视频内容引发部分网友质疑,认为博主作为高学历女性未能就上野千鹤子提出的性别议题展开深度对话,反而停留在婚姻话题层面。有观点指出,这种讨论本质上是用个人认知框架对学术先锋进行预设性解读,存在冒犯性。但也有支持者认为,这种随性交流更能体现真实的人际互动。双方观点形成对峙,而这类争议恰恰映射出上野千鹤子在《厌女》中剖析的深层问题。

在性别评价体系的讨论中,存在一种特殊矛盾:如何界定优秀女性的标准?Sir设计了一个测试,若要为女性设定评分体系,以下选项哪些属于加分项或减分项?a.婚姻美满 b.北大毕业 c.不婚不育 d.恋爱脑 e.年入百万 f.会带孩子。Sir认为不同人对此可能有迥异答案,而上野千鹤子早已在书中指出:学业成就、女性特质、被同性接纳这三个维度构成了扭曲的评价网络,将女性世界割裂为互不相通的领域。

这种评价机制在现实中屡见不鲜。以三位北大博主为例,她们习惯性地将学术成就视为衡量标准,却可能将这种思维惯性投射到其他人生选择中。而《厌女》中提到的第二种标准,源于社会对女性的刻板期待,诸如外貌、温柔度、生育能力等特质成为评判依据。这类标准同样曾出现在博主过往的视频内容中。

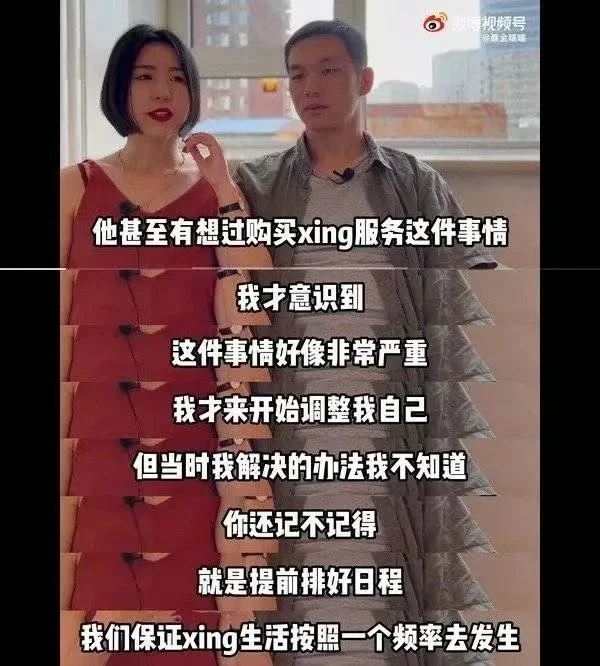

博主全嘻嘻为丈夫打破丁克约定的决定引发了广泛讨论,而她在性生活和谐度方面的反思,以及对丈夫可能寻求性服务的担忧,更凸显了女性在多重评价体系下的困境。这种现象反映出一个深层的社会矛盾:女性在获得同性接纳与认可的过程中,往往需要经历自我证明和情感投诚的双重压力。当女性在异性群体中获得高评价时,同性之间的接纳度未必同步提升,这种评价体系的割裂性导致女性不得不在不同维度间反复权衡。尤其在性别议题高度敏感的当下,三位女性反复向女权主义学者上野千鹤子咨询婚恋问题的行为,实质上暴露了她们在面对社会舆论压力时的脆弱性。值得注意的是,即便存在媒体与团队设计的争议可能,她们在对话尾声对权威的认可诉求,仍清晰地展现了寻求心理支撑的深层动因。这种现象的典型性在于,当上野千鹤子肯定博主通过四年实践证明丈夫育儿能力时,两位女性的欢欣反应恰恰印证了她们在外界负面评价中所承受的心理负荷。

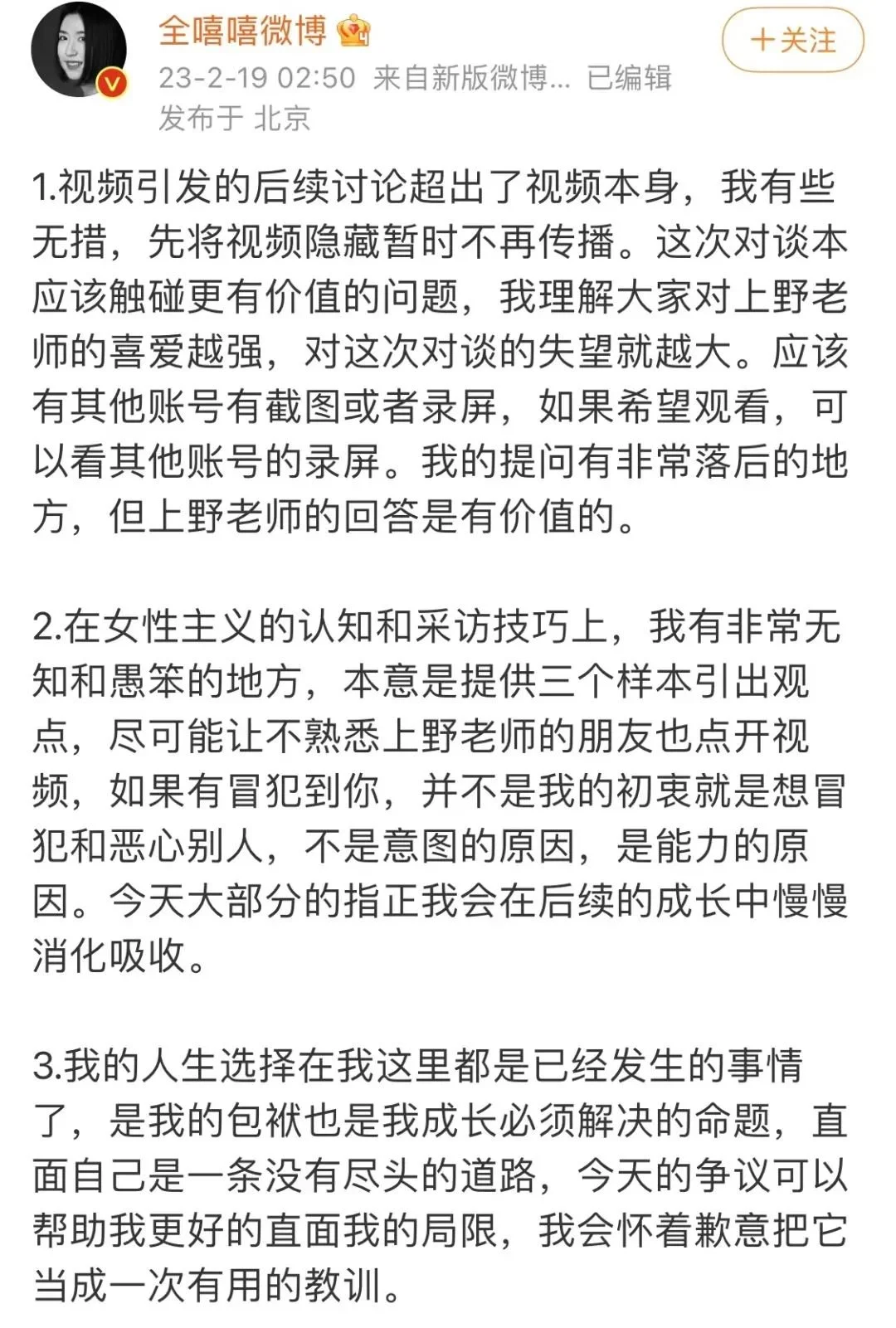

两天后,随着访谈内容的传播失控,博主与视频中展现的喜悦形成鲜明对比,选择将视频下架。随后在社交平台发布声明,坦言自己感到措手不及。

场内与场外的互动最终交织出超越预设框架的真实。当无数人持续投掷批评的箭矢,针对那些尚未完全具备女权意识却自称女权的个体时,新的标签不断被创造出来。标准之间持续形成的扭曲与对抗,恰恰构成了整个厌女体系的深层逻辑。她们因符合首要标准而获得关注,却在追求次级标准的过程中遭遇排斥。视频中呈现的景象,正是第三层次标准逐渐显现,并与前两者产生复杂互动的结果。

真正意义上的专业对话,应建立在双方地位的平等基础之上,尤其是专业素养的等量齐观。争议视频的症结在于,博主出于不明原因刻意降低姿态,全程以"仰视"的态度面对上野千鹤子。这种姿态导致原本带着专业知识的上野千鹤子反而被议题边缘化。而上野早已明悟——缺乏扎实研究支撑的个人,永远无法触及女性主义的本质。

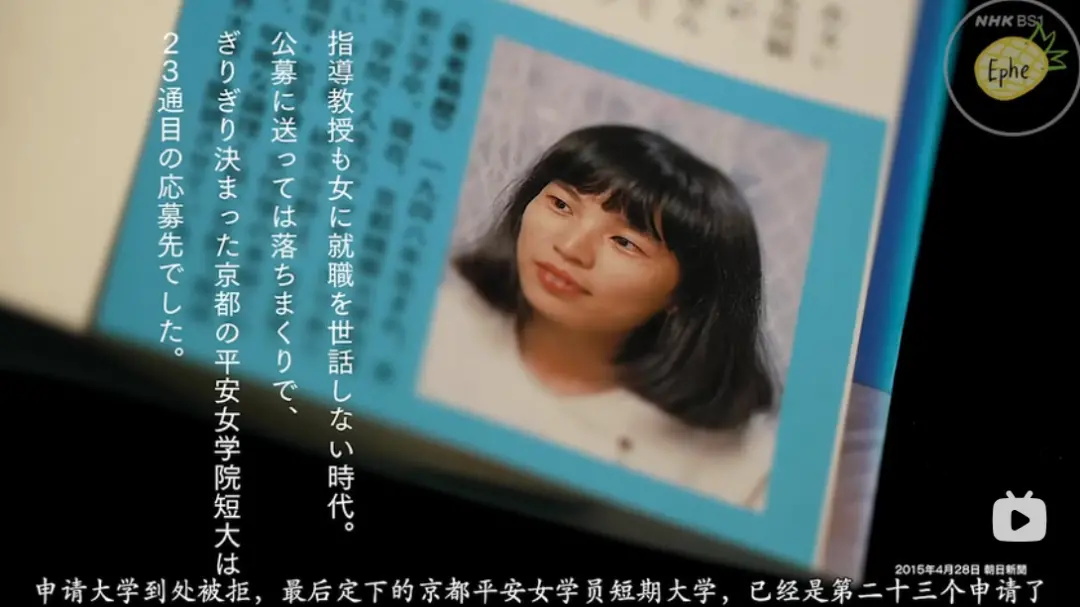

1967年,上野千鹤子考入京都大学,开始专攻政治学领域。这一学术起点为她后续的女性主义研究奠定了重要基础。

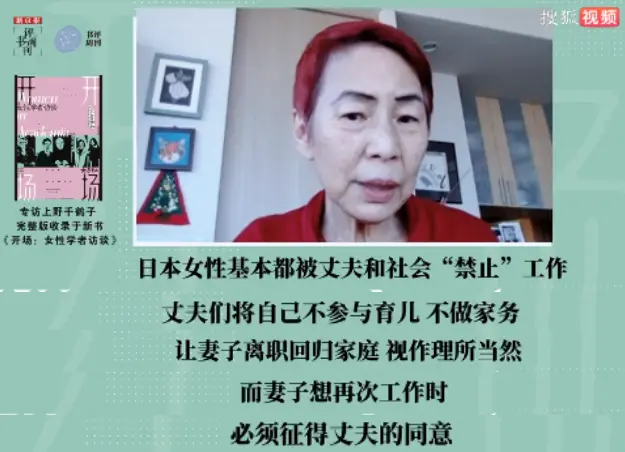

上野千鹤子年轻时成为女性主义者的契机并不复杂,源于她对原生家庭的深刻体悟。其父作为典型的传统日本男性,母亲则长期扮演家庭主妇角色,这种父权制家庭结构让她敏锐察觉到性别不平等的现实。当她设想自己若如母亲般顺从传统轨迹——结婚、生育、承担家务并服从丈夫——便会产生强烈的精神不适。这种不适源于日本社会根深蒂固的性别规范:男性将不参与育儿和家务视为理所当然,从而迫使女性退出职场;而女性若想重返职场,则需主动向丈夫争取话语权,这种双重压迫机制促使她开始反思并反抗性别角色的固化。

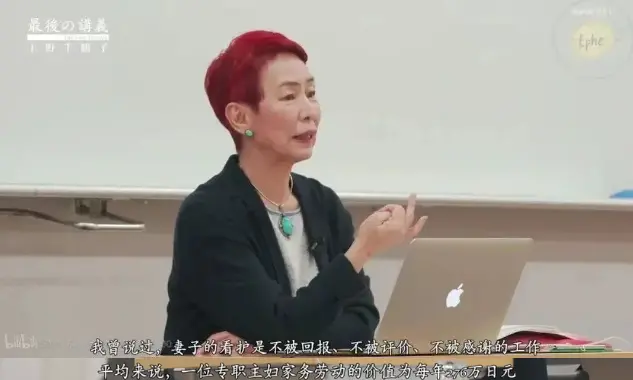

在《开场:女性学者访谈》的专访中,上野千鹤子坦言,自己曾因对母亲的复杂情感而产生对女性身份的否定。这种自我矛盾促使她深入阅读,不仅限于个人学习,更致力于让日本社会、尤其是男性群体重新认识女性主义。通过书籍,她首次领悟到女性主义并非男权对立的霸权思想,也非贬低女性的沙文主义,而是一种让女性更充分接纳自身性别特征的思维方式。她开始著书立说,将"家庭暴力"与"性骚扰"等概念引入日本社会讨论,同时系统阐述"无偿劳动"(unpaid work)的价值,让主妇群体意识到日常家务劳动的经济价值——据其统计,专职主妇平均每年的家务劳动价值高达276万日元(约合人民币14万元)。这一视角突破将女性劳动简单等同于"爱的奉献"的陈旧认知,强调所有劳动都应获得平等的社会认可。

上野千鹤子不仅通过《上野千鹤子的最后一课》展现了其学术思想,更在多个领域为日本女性权益推进作出深远影响。早在女性学尚未被纳入高校学术体系的年代,她便敏锐意识到这一学科对社会发展的必要性。担任教授后,她率先在日本构建起性别研究(gender studies)的学科框架,探讨议题从日常生活中的性别角色分工,如"为何日本社会盛行男主外女主内",到历史细节如"卫生巾出现前女性如何应对生理需求",亦或深入剖析职场性别歧视等复杂社会现象。其研究范畴之广,允许学生从少女漫画的文化分析到家庭主妇的社会地位研究,甚至涉及成人娱乐产业的性别议题。这种包容性的学术实践,体现了她对性别研究本质的理解——即使看似不够高大上,只要在特定领域挖掘出前人未曾触及的真相,便是对学术界的重要贡献。在学术研究之外,她还担任非营利组织"女性行动网络"(Women's Action Network)理事长,持续推动女性权益的现实实践。

每年,上野都会主持女性主义读书会,带领会员深入研读与女性议题相关的经典著作;同时持续扩充线上论文数据库,涵盖女性学与性别研究领域的前沿成果。在实体活动层面,她积极推动跨组织对话,例如参与日本老龄女性权益保障的保险法修订工作,推动老龄化社会的政策优化;在刑法改革、慰安妇历史研究、流产药物合法化、家暴防治体系、女性参选权利保障……乃至核电站安全规范等议题上,均建立了专门的讨论平台,为女性群体提供发声渠道。她的学术实践已超越单纯的理论建构,更是一种对既有权力结构的解构与重塑,透过具体政策议题的介入,使女性主义从抽象理念转化为可感知的社会实践。

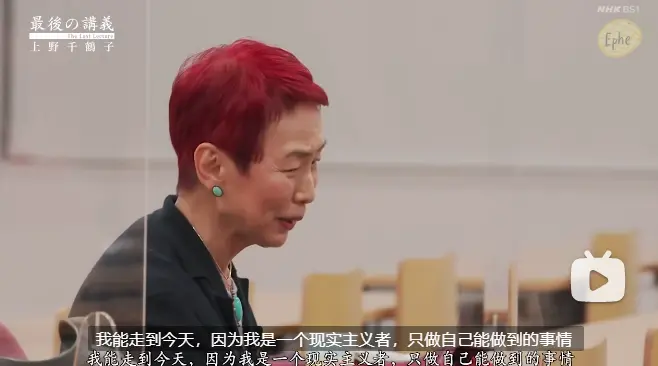

部分网站内容将原本聚焦于工作、贫困、性暴力、生殖健康、妇女政策等议题的讨论重新引回舆论中心。尽管视频本身未必具备直接的正面效应,但其引发的后续对话却展现出不同面向。在全嘻嘻事件之后,众多女性博主围绕“若能向上野老师提问,最想探讨何事”展开热议,问题类型呈现多元化趋势,从职场与权力结构的反思,到单身女性的养老规划,从父权制的存续可能性,到当代女性主义实践路径的探讨……这些议题虽非传统婚恋范畴,却能为更广泛的女性群体带来启发。然而,理性声音始终处于弱势地位,当前的舆论走向正呈现出令人忧虑的悖论:一场以女性主义为名的对话,最终演变为对女性权益构成威胁的公共事件。这种现象正是上野千鹤子在《最后的讲义》中所警示的困局。她坦言自己始终秉持现实主义态度,强调在现有社会框架下,女性应专注于自身能够切实推进的变革。

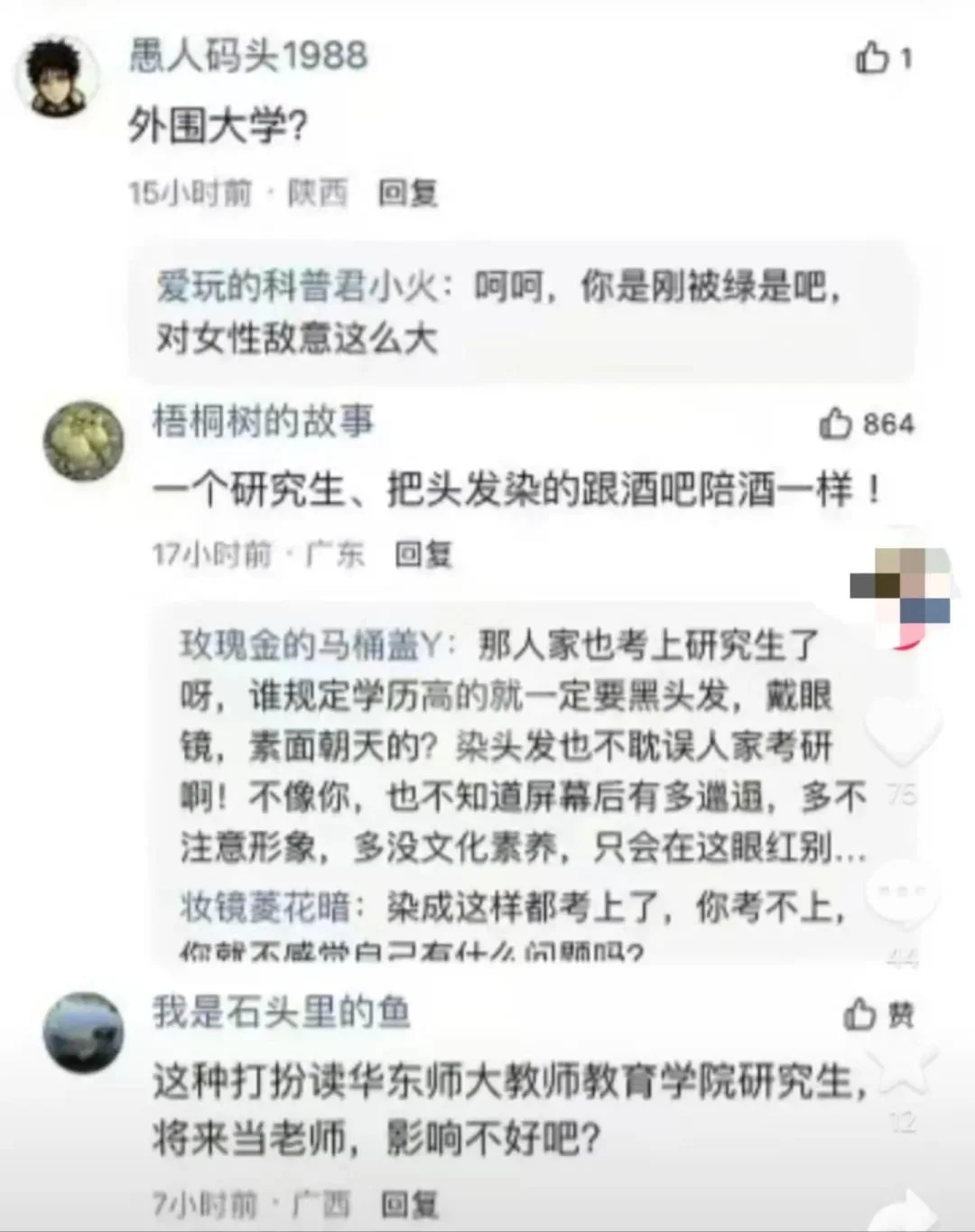

Sir认为她始终秉持着一个信念:只要是有能力完成的事情,她都会全力以赴。正因如此,她选择投身专业研究领域。即便深知访谈本质上属于商业行为,她依然坚持提供详尽而完整的回答。这种态度使她在参与一场被外界评价为“质量不高”的女性主义对话时,依然展现出对三位女性参与者深切的理解与共鸣。令人遗憾的是,并非每个人都具备或敢于践行这份善意。Sir不禁回想起前两天另一起悲剧:一位原本被保送至华东师范大学的女孩,因染了粉色头发遭到网络暴力,最终陷入抑郁选择结束生命。那些汹涌而来的恶意言论,如同潮水般将她淹没,造成了无法挽回的后果。

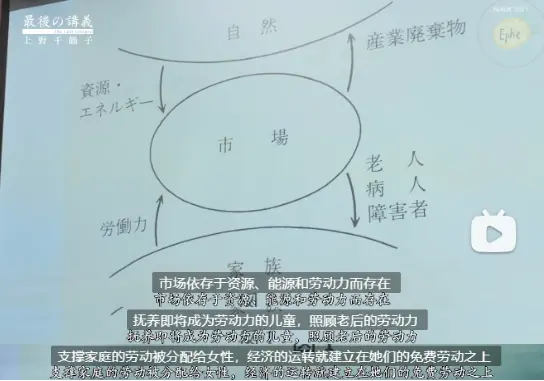

网暴者无疑是问题的根源。Sir并不苛求女性在强烈情绪冲击下仍能保持理性,清醒地脱离腐朽文化,认清自身处境并抵御无端恶意。然而,对于更多处于相似处境的‘粉红色头发女生’而言,上野千鹤子的存在具有深远意义。她始终强调女性主义并非万能解药,而是揭示现实局限、女性弱势与社会弊病的工具。正如她所言:‘女性主义的价值在于,当你遭遇伤害与不公时,它能赋予你反抗的勇气与语言。’她所有的学术探索都致力于用通俗易懂的方式阐释复杂议题。在《父权制与资本主义》一书中,她深入剖析了将女性束缚于家庭主妇角色的社会机制——市场依赖资源、能源与劳动力运转,而养育未来劳动力的儿童、赡养年老劳动力的负担,均通过女性的无偿劳动得以支撑,这正是经济体系得以维系的关键。

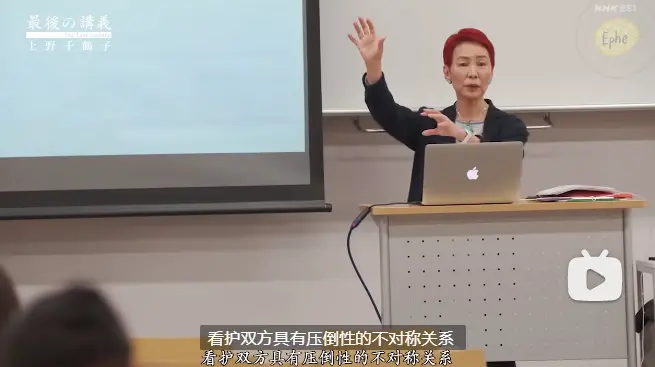

初版问世时,有一件事令她至今记忆犹新:一位年长的同事曾提及阅读上野千鹤子著作后,才真正理解了她妻子长期以来的抱怨。《始于极限》中围绕女性"自我选择"的探讨,揭示了社会学领域一个核心命题——结构与主体的辩证关系。当个体愈发强调自我决定时,结构性因素似乎得以免除责任,这种看似解放的态势实则暗含危机。在短期可能通过弱势地位获取利益,但长期来看终将促成结构的再生产。此外,书中通过《一个人的临终》篇深入剖析了日本人口老龄化的社会困境,聚焦于看护行为背后隐含的权力博弈。作者指出,看护关系中天然存在的巨大权力差距,使得角色互换几乎成为奢望,这种结构性失衡最终演变为权力的滥用。值得深思的是,权力持有者并不局限于男性,女性在承担母亲角色时,同样可能成为拥有绝对支配权的权力主体。或许我们可以说,看护本质上是一种持续对抗权力滥用的长期过程。

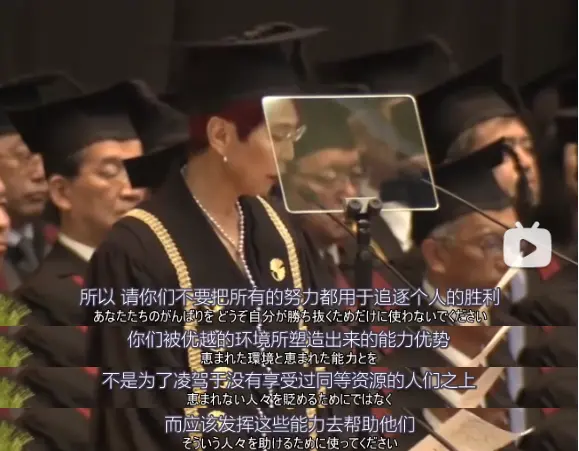

上野千鹤子在2019年东京大学入学典礼上发表的长达14分钟的精彩演讲,以通俗易懂的语言全面解答了关于女性主义的常见疑问。她强调,个人在优越环境中获得的能力优势,不应成为凌驾于资源匮乏群体之上的工具,而应转化为推动社会公平的助力,通过赋能他人实现更深远的价值。

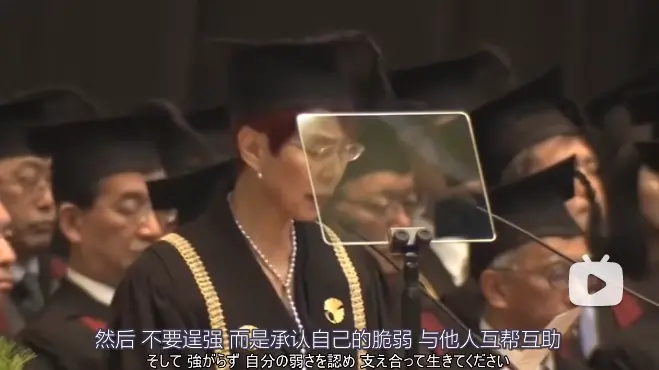

请特别留意结尾的这句话:与其强行掩饰软肋,不如勇敢接纳自身的不完美,并在需要时向他人伸出援手,共同构建温暖的支持网络。

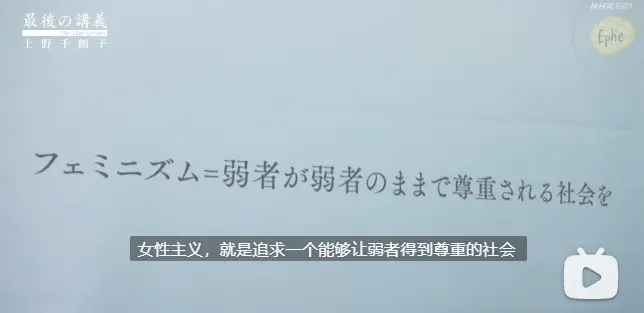

为何如此?‘强者终将面临蜕变’。强者起源于弱者,其辉煌亦终将归于平凡。唯有突破认知的桎梏,意识到他者亦有弱者之境,也预见到自身终将步入弱者的轨迹,方能领悟:女性主义,本质是争取平等与尊严的斗争。

实际上,Sir所提出的"预言"概念并非独创。早在国产电影中,便有类似的社会观察与人性洞察。《爱情神话》中有一段情节与现实情境高度契合:老白试图为李小姐修复断裂的高跟鞋,他首先将鞋带至修鞋铺。然而修鞋匠宁理瞥了眼鞋履,又抬眼打量着老白,直言:"这人不适合你"。

接下来,母亲在修好鞋子后将其取走,随后又被前妻丢弃。老白只能购置一双全新的,为此不惜花费巨金买来正品鞋款。然而李小姐却婉拒接受,并指出先前那双实为仿制品,仅花费两百余元。最终,这双新鞋仍被母亲顺手拿走……

最终,事情却演变为一场令人啼笑皆非的误会。老白将积蓄换成新鞋送给母亲,却在无意间替心爱之人处理了那双始终不肯丢弃的旧鞋。当鞋匠、前妻、母亲以及那个满腔热忱的青年都卷入这场看似复杂的剧情时,所有人都未曾察觉——那位女子真正困扰的不过是那双鞋的鞋跟松动了那么一点点。

最新资讯

- • 崔宇植大开杀戒!《杀人者的难堪》孙锡久追凶狩猎 -

- • 集体出走?杨幂张彬彬王骁缺席嘉行2023艺人合辑 -

- • 三大平台,三部大剧,春节档正面刚,金庸狄公案南来北往,看哪部 -

- • 诈骗9个亿被抓?开年第一个法制瓜来了... -

- • 什么!《狂飙》演员这一次为它重聚了? -

- • 金屋藏夫:通常天上不会掉馅饼,只会掉陷阱 -

- • 撕得那么惨烈,董洁还能跟前夫和解? -

- • 杰森斯坦森《养蜂人》北美反超夺冠 !海王2全球破4亿 -

- • 毁容的彭于晏,终于"糊"了 -

- • 《狗剩快跑》杨三被孬孩暗中杀害,临终遗言让狗剩脸色大变,宋玉桃惊呆 -

- • 他还瞒了我们很多… -

- • 官宣!赵丽颖120分钟新片来袭,原以为会有惊喜,反而被配角抢镜 -

- • 热门大IP,却让体寒的男主们熄火了? -

- • 国产烂剧还要拉多少影帝下水? -

- • 胡歌:我不会爱了吗,我到底在干嘛 -

- • 一集更比一集火爆的新剧,播了4集从7.7分冲上8.5分! -

- • 盖·里奇谍战动作喜剧新片《绝密型战》曝海报 亨利·卡维尔络腮胡造型亮相 -

- • 网曝周冬雨刘昊然领证!后援会紧急发声明否认 -

- • 《花少5》超重后续来了!胡先煦透露因行李超量多花20多万 -

- • 言承旭回应发文“小孩来了” 为新剧宣传方式道歉 -