资讯分类

梁朝伟隐居日本20年:我不见人,也不会讲日语,但却比任何人都快乐 -

来源:爱看影院iktv8人气:27更新:2025-09-16 00:22:51

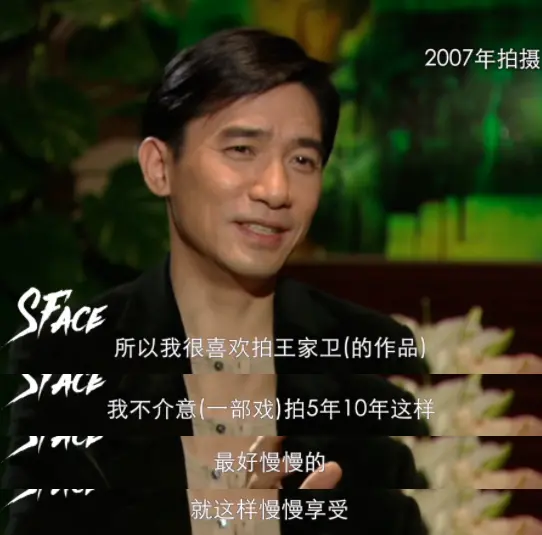

梁朝伟从影四十年,展现出愈发从容淡泊的人生境界。在最新纪录片《人生半山腰》中,他与亦师亦友的编剧庄文强展开深度对话,片中谈及的内容总量,甚至超过其过往四十年的采访总和。镜头前的他毫无拘谨之态,坦诚分享的言语举止,展现出岁月沉淀后的智慧与自在。

镁光灯下,梁朝伟始终与人群保持着若即若离的疏离感,仿佛初登舞台的新人般略显局促。去年底现身韩国颁奖礼时,身为特邀嘉宾的他却以克制的微笑回应镜头,那抹浅淡的笑意背后,藏着对聚光灯下凝视的微妙紧张。

作为影帝级的演技派,梁朝伟身上贴着的"社恐"、"内向"、"话少"等标签,反而成为了他与璀璨星途最鲜明的反差点。那张跟随刘嘉玲走红毯时略显慌乱的经典画面,以其独特的戏剧张力在网络上持续发酵,每一次回顾都让人感叹:当万千瞩目的镁光灯下,这位金像奖得主竟显露出如此真实的人性光辉。

几年前,一位海外网友曾偶然发现他特意选择了一个紧贴墙角、背对厕所且无人注意的角落吃面。

他在日本长期居住多年,却从未学习过任何日语,这种选择显然是为了刻意避开与当地人的交流互动。

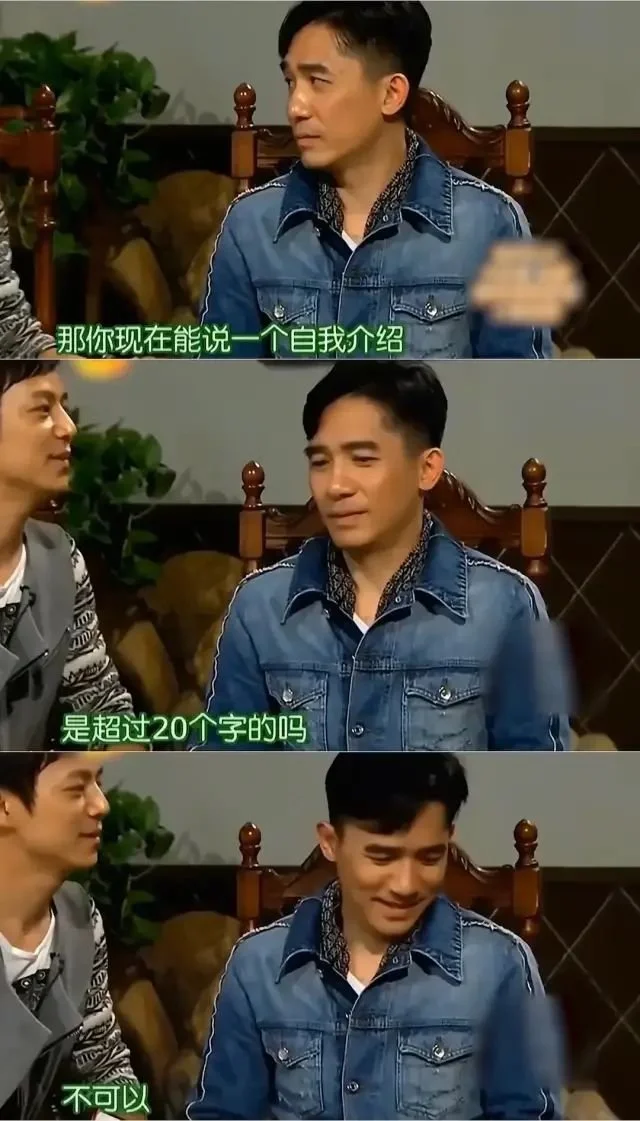

梁朝伟在采访中一贯保持高度精炼的风格,令每位采访者都感到棘手。面对记者追问,他往往仅以"不明所以、未能理解、表示赞同"三句话应对,堪称娱乐圈的"糊弄学"代表。即便是何炅这样擅长综艺主持的前辈,若要求其进行简短自我介绍,也需经过精准把控才能压缩至20字以内。

在访谈节目中,鲁豫以标志性犀利提问闻名,当面对"你有什么反应?"这样的试探性问题时,他总能用太极功夫巧妙回应:"没有反应。"这种看似平淡的回答往往暗含玄机,既化解了对方的追问,又展现出他独特的谈话艺术。

采访中最常见的收尾问题——"有什么想对读者说的?"——在这种场合下总是被机械地抛出。被采访者却只是懒洋洋地笑了笑,语气里透着典型的下班默契:"没有。"

面对“电影对你而言意味着什么?”这类抽象的提问,他并未花费心思思考,只是简单地回以“不知道”作为回应。

在面对开放式问题时,梁朝伟往往展现出不愿配合的特质。他倾向于以简练的客套话回应,这种方式虽显礼貌,却为采访者留出了更多发挥空间。然而,他更愿意让对话陷入沉寂,而非调整表达以迎合对方。曾于《圆桌派》节目直言不讳的马家辉曾感慨,相较于梁朝伟的固执,若能采访周润发或许更易展开交流。毕竟发哥的回应更为开放,而梁朝伟则显得难以被说服。

每当有人询问他的理想,他总是毫不犹豫地回答“世界和平”。尽管这样的回答无可厚非,却意外揭穿了对方试图循序渐进拉近距离的小心思。

传统教育观念中,坦率直言往往被视为缺乏察言观色的社交能力。然而梁朝伟的寡言少语,实则是深谙表演之道的沉稳表达。在纪录片访谈中,他与庄文强谈及演戏时,完全突破日常沉默寡言的形象,展现出层出不穷的深刻见解与艺术感悟。

观众在重温《无间道》时,发现那句广为流传的"三年又三年"并非简单的台词设计,而是梁朝伟在深入角色后的真挚情感流露。这种演绎突破了庄文强最初的剧本设定,使得角色在时光流转中展现出更为立体的人性光辉,令观众产生深刻的共鸣。

在《阿飞正传》的拍摄现场,梁朝伟因反复NG多达27次而引发众人讨论,这种近乎严苛的拍摄要求曾让他一度质疑自身的演技。有趣的是,这位影帝后来以幽默方式自嘲,称自己在王家卫导演的镜头下如同参加大胃王比赛,需连续吞下27个梨、26碗馄饨,只为捕捉那转瞬即逝的表演瞬间。

谭家明在导演技艺上的严谨程度更胜一筹,梁朝伟对此深有体会。在拍摄《杀手蝴蝶梦》时,因他将对白中的'诶'误说为'啊',最终导致重新拍摄影视场景。

在与知己好友共处时,梁朝伟展现出难得的放松与真诚。然而面对陌生场合,他始终保持适度距离,以克制而礼貌的方式维持社交边界。这种处世态度延伸至个人情感领域,当有记者询问他是否曾向刘嘉玲求婚时,他直言没有。令人玩味的是,当该记者后续采访刘嘉玲时,对方透露实则曾有求婚举动。梁朝伟对此回应称,当时并未向媒体提及此事,其言辞既保持了对陌生人的疏离,也展现出对亲密关系的珍视。

多数人缺乏梁朝伟这般拒绝无效社交的魄力,只能在每一个细节上追求完美,以和气生财的姿态应对人际交往。为人处世的智慧往往在踏入社会后悄然形成,人们普遍担忧自身显得疏离而遭人疏远,因而不断通过细微之处展现亲和力,试图在人际关系中占据有利位置。

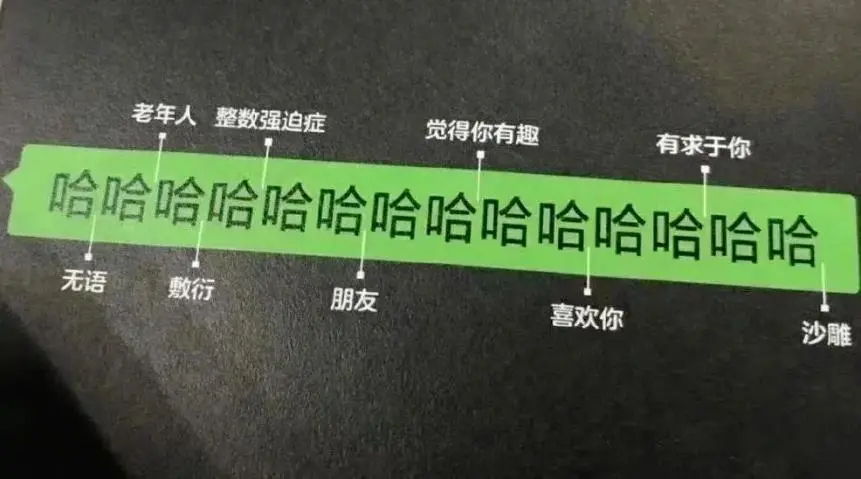

这种变化首先体现在称呼方式上。带有波浪线的"亲~"显得过于客气,如同客服般恭敬,而"宝"、"宝子"等称呼则更具亲昵感。称呼"哥"或"姐"容易显得老气横秋,"小姐姐"、"小哥哥"又带着几分轻佻,因此人们逐渐统一采用"老师"这一称呼。发送微笑表情被普遍认为是带有讽刺意味的表达,于是改用连续的"哈哈哈哈哈哈哈"来传达真实的笑声。这种现象折射出一种微妙的社会心理:越是表现得无害天真,越容易被默认为具备亲和力。

这种现象常常发生在我们日常的社交互动中,人们往往将大量情感资源消耗在无关紧要的细节上。当简单明了的表达可以解决问题时,却习惯性地添加冗长的寒暄与修饰,只为营造看似友善的氛围。或许正是这种疲惫感,让我们对彼此间的虚伪客套心照不宣,从而格外欣赏梁朝伟在采访中偶尔展现的直率——一句“不知道”或“不可以”便能巧妙终结无效对话,将更多精力集中在真正有意义的事物上。

梁朝伟以言语简练著称,极少主动渲染情感。那些常被年轻演员津津乐道的"信念感"、"沉浸式体验"等表演术语,他始终保持着距离。即便面对质疑,也总以幽默化解,将省下的口才转化为对角色的极致雕琢,投入近乎偏执的热情。

张震曾分享过一段有趣的回忆。十余年前的圣诞夜,梁朝伟突然邀请他前往酒店房间,只为聆听其朗诵《东邪西毒》的旁白。那些早已沉淀的台词被他娓娓道来,字字清晰如昨。若非对艺术的执着与沉浸,怎会将如此久远的台词镌刻在记忆深处?

他对超过20字的自我介绍感到厌烦,然而,为雕琢一个角色,三五年时光他也心甘情愿地投入。

在梁朝伟看来,表演艺术是一种极致的愉悦体验,唯有将灵魂与肉体毫无保留地奉献给角色,才能抵达真正的心灵共鸣。拍摄《一代宗师》期间,他为研习咏春拳术付出了极大代价,左臂骨折后医生建议佩戴石膏固定,他却坚持询问是否可先继续腿部训练,这种对功夫细节的执着追求由此可见一斑。

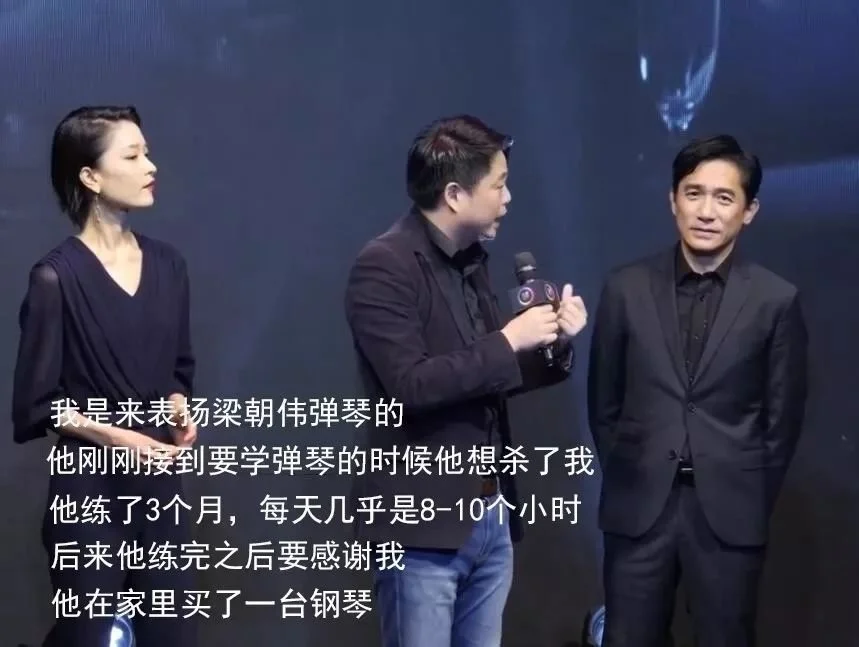

为拍摄新片《风再起时》,演员坚持每日苦练钢琴8小时,连续投入三个月时间,高强度训练带来的压力使他每晚都通过电话向导演翁子光发泄情绪。

实际上,弹琴的戏份在剧中并不突出,即便是简单的动作戏也能轻松应对。然而,梁朝伟对表演始终秉持精益求精的态度,无论戏份多少,只要接到剧本,他都会全力以赴,追求完美呈现。

在面对不同情境时,梁朝伟始终能准确判断何时该灵活应对、何时需全力以赴,这种分寸感源于他对人情世故的深刻理解。有人认为他敢于适度敷衍而不担心引发矛盾,实则是因其卓越的个人能力与独特的魅力,使得他人对其态度包容。然而对于普通大众而言,恰当地维护人际关系依然是日常生活中不可或缺的智慧。

这种观点因人而异,但若你与梁朝伟类似,倾向于回避复杂的人际交往,不妨借鉴他的态度将注意力集中于真正值得投入的领域。当一个人停止刻意迎合无效社交时,会逐渐意识到:真正能赢得他人尊重的并非浮夸的亲昵感或察言观色的技巧,而是自身不可替代的能力。相比擅长说辞的人,人们往往更青睐那些能解决问题、展现实力的人才。

最新资讯

- • 追光动画推新作 电影《三国第一部:争洛阳》立项 -

- • 肖央又杀回来了!《误杀3》立项 2月底泰国开机 -

- • 出道40年,梁朝伟又变了 -

- • 《河边的错误》导演新片曝光 母子二人寻觅阳光 -

- • 春节档聚集3部动画片 “熊出没”票冠地位迎挑战 -

- • 王丽坤塌房?富豪老公涉嫌诈骗10亿,多个品牌已除名!演艺事业要凉凉 -

- • 名和利,已经救不了“混子演员”刘涛了 -

- • 如何正确打开电影市场开年第一月? -

- • 不要错过!2024年多部外片引进,这27部值得期待 -

- • 吓坏了!国民女神变硅胶脸,她这是咋了… -

- • 2023年叔圈已经统治内娱了 -

- • 《美好的世界》首发海报 车银优雨中为金南珠撑伞 -

- • 崔宇植大开杀戒!《杀人者的难堪》孙锡久追凶狩猎 -

- • 集体出走?杨幂张彬彬王骁缺席嘉行2023艺人合辑 -

- • 三大平台,三部大剧,春节档正面刚,金庸狄公案南来北往,看哪部 -

- • 诈骗9个亿被抓?开年第一个法制瓜来了... -

- • 什么!《狂飙》演员这一次为它重聚了? -

- • 金屋藏夫:通常天上不会掉馅饼,只会掉陷阱 -

- • 撕得那么惨烈,董洁还能跟前夫和解? -

- • 杰森斯坦森《养蜂人》北美反超夺冠 !海王2全球破4亿 -