资讯分类

冲9分!吃人肉、分尸,7000万死亡!惨案画面曝光,他死一万次都不够… -

来源:爱看影院iktv8人气:710更新:2025-09-16 21:41:34

近日,网飞平台上线了一部全新修复的二战题材纪录片。这部作品以独特的"前线视角"重新呈现了那段充满硝烟与创伤的历史,让观众在光影交错中再度见证人类文明的至暗时刻。正如历史学者所言,或许人类从未真正需要恶魔的引诱——当战争的阴影笼罩世界时,我们终将意识到,那些疯狂的抉择与毁灭性后果,早已是人性深处无法忽视的回声。

“她们的牺牲与我的存在紧密相连。”1939年9月1日,波兰广播电台发布紧急通告,宣告德军即将对波兰实施空袭,标志着这场改变世界格局的战争正式拉开帷幕。

话音尚未落地,天际骤然传来一声震耳欲聋的轰鸣,参天古木在冲击波中如同枯枝般折断。钢铁巨兽如黑色闪电般划破苍穹,密如骤雨的炮弹呼啸着从天而降。方才路过的行人此刻化作血肉模糊的残肢,随风飘散在硝烟弥漫的空中。砖石瓦砾如瀑布般倾泻而下,将整片街区碾作齑粉,焦黑的战马尸体横陈街角,残破的楼宇如同被巨兽啃噬的骨架,在废墟中支离破碎地耸立。

德军士兵将一截冰冷的铁棍抵在老妇人脖颈处,仿佛在审视一件无足轻重的器物。他们粗暴地挥舞着武器,随意扭曲着老妇人的身体,而这位垂暮的妇人只能像被驯服的野兽般僵立在地,紧绷的脊背与颤抖的睫毛交织出深刻的恐惧,瞳孔里倒映着令人窒息的压迫感。

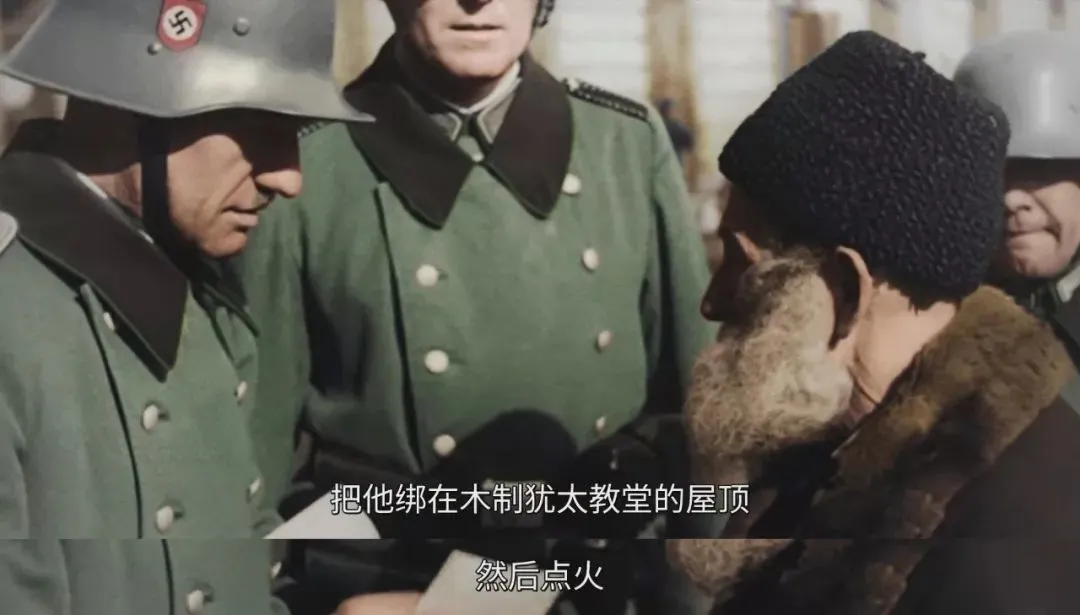

一名老人在犹太教堂内遭遇极端暴力袭击,被施以残忍手段导致身亡。该事件引发了国际社会对宗教场所安全及反歧视问题的广泛关注。

在极度恐慌的氛围中,人群发出惊恐的尖叫声,有人蜷缩在地剧烈干呕,而另一些人则跪地双手合十,对着墙上摇摇欲坠的圣像低声祈祷,仿佛唯有宗教信仰才能平息内心的惶恐。

在纳粹铁蹄肆虐的波兰,13岁的朱利安可尔斯基毅然加入了反抗军组织。为对抗压迫者,反抗军指挥官不仅悉心教授其射击、隐蔽及近身格斗等实战技能,更时刻警惕着敌人的窥视。然而,纳粹的特务网络无处不在。不久后,这支抵抗力量的核心人物——队长被秘密逮捕,紧接着遭到残忍处决。

朱利安铁下心要为家人讨回公道,经过数日潜伏与尾随,他终于在市区的巷弄间扣动了扳机。当那名德军应声倒地时,他的双手剧烈颤抖,内心涌现出难以言喻的复杂情绪。曾经在战场上传闻的钢铁洪流中也有脆弱的个体,此刻残酷的现实这才浮出水面——那些被视作庞然大物的敌人,同样会在死亡面前缴械投降。

然而朱利安未曾预料到,这一事件竟引发了新的悲剧:次日,德军以复仇与威慑为目的,于同一区域对二十名妇女儿童实施了残忍的屠杀。

在追求正义的征途上,无辜生命的消逝常常成为沉重的代价。年迈的朱利安每日都在内心深处咀嚼着这份沉重——他始终认为,自己肩负着对那些平民遇难的道德责任,这种自责如影随形,成为他晚年无法摆脱的精神枷锁。

请勿畏惧,我乃凡人。1941年6月,纳粹德国发动了人类历史上规模最庞大的侵略战争——巴巴罗萨行动,全面入侵苏联。希特勒在动员演讲中号召年轻士兵:"我们致力于构建一个统一的民族共同体,因为你们是我们的同胞、我们的血脉,是民族复兴的希望!"

德国青年在元首充满感情的演讲中深受感染,纷纷踊跃报名参军,对战争展现出强烈的渴望与憧憬。有人表示:‘感到自豪能以如此年轻之龄参军,见证全球对德国的认同与尊重。’

在莫斯科战役的残酷进程中,红军部队遭遇了接连的溃败,数百万士兵沦为德军战俘。德军士兵将枪口抵住战俘的后脑,冰冷的子弹穿透了他们的颅骨。此时,德国士兵亨兹卓索接获上级下达的命令,负责执行对战俘的处决。

尽管服役期短暂,却已在战火中度过了漫长的一年。这位年轻人逐渐对战争产生了新的认知,内心深处埋下了难以磨灭的印记。此刻在林间空地,战俘们察觉自己的生命已走到尽头,目光呆滞地凝视着即将降临的枪声。突然,身后的亨兹卓索搁下步枪,用颤抖的声音说道:"别怕,我并非侩子手,我仍是人类。"

在即将离别之际,战俘向亨兹卓索伸出双手,轻声说道:‘感谢你,愿你平安归去。’

1942年寒冬,斯大林格勒战役正陷入胶着。德军因严寒天气和兵力捉襟见肘,战局逐渐陷入被动,但希特勒坚持"德国不会战败"的强硬立场,下令部队必须誓死坚守直至最后一人。

严酷的气候条件、物资匮乏以及日益短缺的补给,使得德军部队在红军尚未抵达之前便已面临严峻生存危机。

昔日浴血奋战的战马,如今却沦为人类生存需求中的牺牲品,承受着不公的命运。

在短短数十秒内,饥饿至极的士兵们对尸体进行了彻底的翻遍,搜刮殆尽……

寒冬腊月,一支战时部队奉命执行拆除当地平民房屋以获取柴火的任务。当他们逼近一栋老旧宅邸时,屋内的老夫妻却主动迎出,尽管明晓对方身份,仍以颤抖的双手递上热汤,用浑浊的双眼凝望这些身着军装的陌生人,口中喃喃道着圣诞祝福。

1943年,斯大林格勒战役的惨败迫使德军由盛转衰,其战略优势被彻底击碎。为重振战局,英国首相丘吉尔不得不采取极端手段,下令对德国平民区域实施大规模轰炸,以此打击纳粹政权的生存根基与民众士气。

当晚,英军利用夜色作为掩护,向德国首都汉堡倾泻了一千吨燃烧弹……四万五千名德国平民瞬间化为焦土。袭击结束后,轰炸机飞行员唐接到了新的任务指令:再度飞往汉堡执行第二次空袭行动。情报部门指示,当前市区内仍存有一座主要邮局,要求将其彻底摧毁。

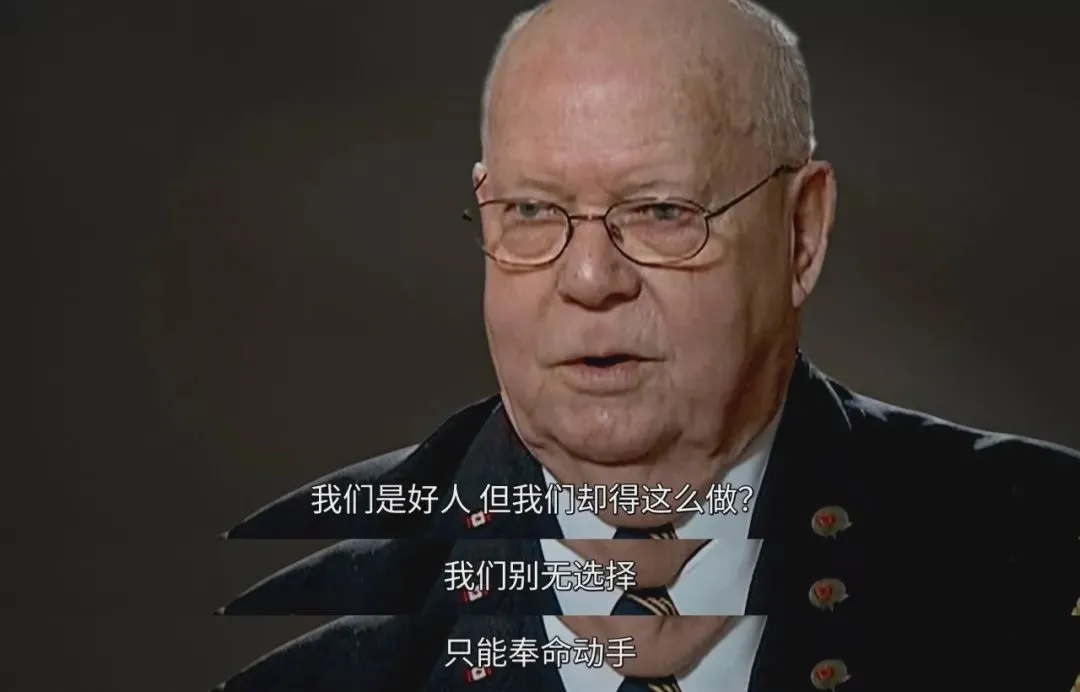

临行前,唐不断叩问内心:我们难道不是正直之人吗?为何所行之事竟与敌对者无异?镜头前,白发苍苍的唐直视采访者双眼,缓缓道出肺腑之言:“我明白你心中所想,我亦曾如此困惑。可这就是战争,它让善与恶的界限愈发模糊。”

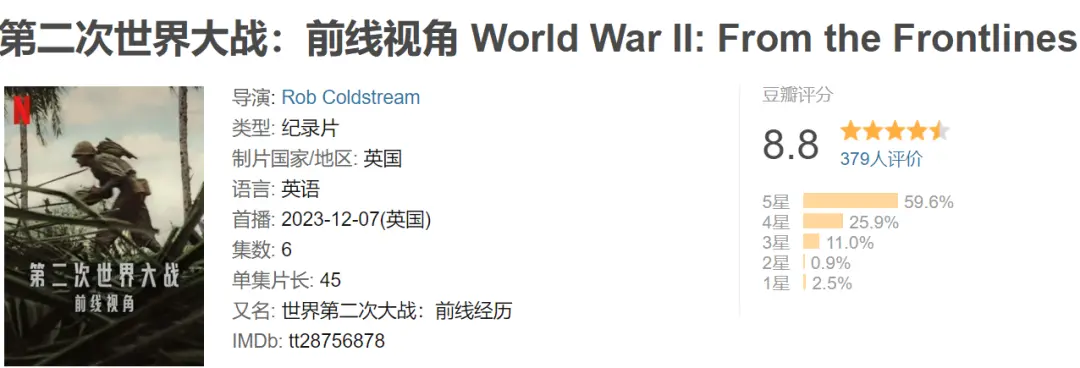

12月7日,由网飞出品的二战题材纪录片《第二次世界大战:前线视角》正式上线,该片在豆瓣平台获得8.8分的高分评价,全系列共包含六集内容。

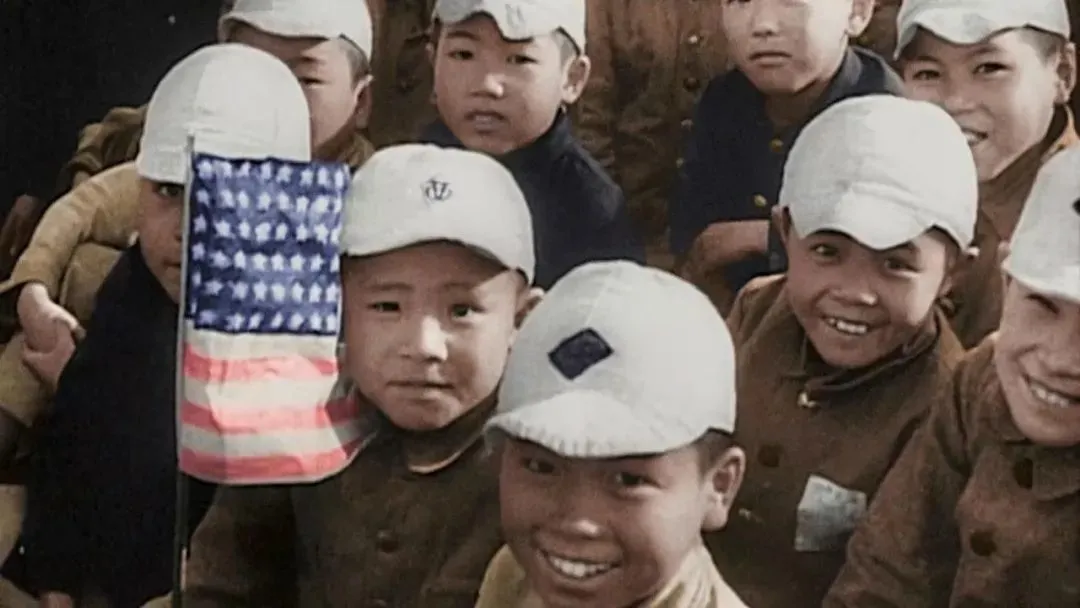

近年来,网飞平台持续推出聚焦二战历史的纪录片作品。此次系列制作尤为注重细节呈现,通过深入挖掘战地记者的第一手记录,结合多维度史料考证、专业访谈、精准的影像修复与色彩还原技术,使战争画面的还原度达到前所未有的高度。尤其在呈现神风特攻队出击场景时,采用航空母舰周边的近距离拍摄视角,为观众还原了极具冲击力的实战细节。

战机在天空中猛然炸裂,化作一团燃烧的火球直坠海面,激起漫天浪花与刺目光焰。

纳粹德国在二战期间研发的坦克,如虎式(Tiger I)和豹式(Panther),其内部结构体现了当时先进的机械化设计理念。驾驶室通常位于车体前部,配备精密的仪表盘和操控装置,供车长与驾驶员协同操作。炮塔内设有专门的装弹机构和瞄准系统,炮手负责装填弹药,无线电操作员则负责通讯联络。这些坦克采用柴油引擎驱动,动力系统与传动装置紧凑布局,为车辆提供强大的越野能力。值得注意的是,德国坦克设计注重装甲防护与火力平衡,但受限于技术条件,其内部空间相对狭小,乘员需在恶劣环境中长时间作战。

突发的爆炸让整栋建筑在瞬间化作焦土。

北非沙漠中,街道破碎不堪,城镇被浓烟笼罩,黄沙随风飞扬;而在斯大林格勒,严寒与冰雪交织,城市在战火中化为一片苍凉的白色废墟。

二战期间,随着战火的蔓延,纳粹政权经历了从初期的踌躇满志到后期的节节败退,其统治下的军队也从士气高昂逐渐沦为了溃不成军的状态。与此同时,抵抗组织展现出顽强的生命力,而苏联女兵则以巾帼不让须眉的勇气投身战场。在集中营的毒气室中,犹太人被迫列队步入死亡深渊,而与此同时,意大利和德国的民众却在街头手捧鲜花,以欢呼雀跃的姿态庆祝着看似“光荣”的胜利,这种反差成为战争时代最令人心碎的图景。

该纪录片运用经过修复的历史原声,包括各类广播报道、希特勒及其核心幕僚的现场演讲,以及丘吉尔、罗斯福与斯大林等同盟国领导人发布的作战指令,为观众构建出前所未有的身临其境体验。不同于传统战争片的单向叙事,制作团队突破性地采访了来自交战双方的士兵——既有反法西斯同盟军的参与者,也有纳粹德国与日本军队的退役士兵。通过这些亲历者的讲述,我们得以窥见战争背后更深层的人性光辉:在战火爆发前的宁静时刻,无论是胜利者还是失败者,他们的内心都早已被战争的阴云笼罩。一位美军飞行员曾坦言,尽管深知自己肩负着捍卫自由与尊严的使命,但每次执行任务前,他都会默默祈祷能够平安归来,见到等待他的妻儿。

尽管日军在策划偷袭珍珠港时已意识到可能面临惨败的结局,但命令不允许我们退缩。我们清楚这将是一场损失惨重的行动,却只能机械地执行。借着些许酒意,试图让自己的神经紧绷起来,用短暂的亢奋麻痹对即将来临的现实的感知——那个无法回避的真相:再也不会与母亲相见。

战争的极端环境往往将人性推向异化的边缘。一名同盟国士兵在战场上选择隐藏身份,他坦言对德军的憎恶已达到极点,甚至渴望以最直接的方式终结敌人的生命。尽管身为基督徒认为此类言论不合时宜,但其言语背后透露出的,是在生存压力下人类对暴力的依赖与麻木会达到令人震惊的程度。

根据部分德军战后回忆记录,新兵入伍初期普遍接受过这样的意识形态灌输:将日耳曼民族视为优越群体,认为其他民族属于低等阶层,其遭遇被视为某种形式的净化过程。值得注意的是,有文献提及部分德军士兵在战斗前会通过服药提升神经兴奋性,这种做法旨在强化作战意志和应激反应能力。

二战相关影视作品数不胜数…但每当重新审视那段历史,内心总会泛起阵阵苦涩。在战火肆虐、道德崩塌的年代,侵略披上了正义的外衣,杀戮成为日常的旋律。波兰地下抵抗军在生死关头挺身而出,用缴获的德军物资,在战火纷飞的废墟中为战士们搭建起简陋却温暖的婚礼殿堂。队长望着满目疮夷的战场,却用颤抖的声音说出:"只要活着见到明天的朝阳,我们就算为彼此留下了值得铭记的快乐时光。"

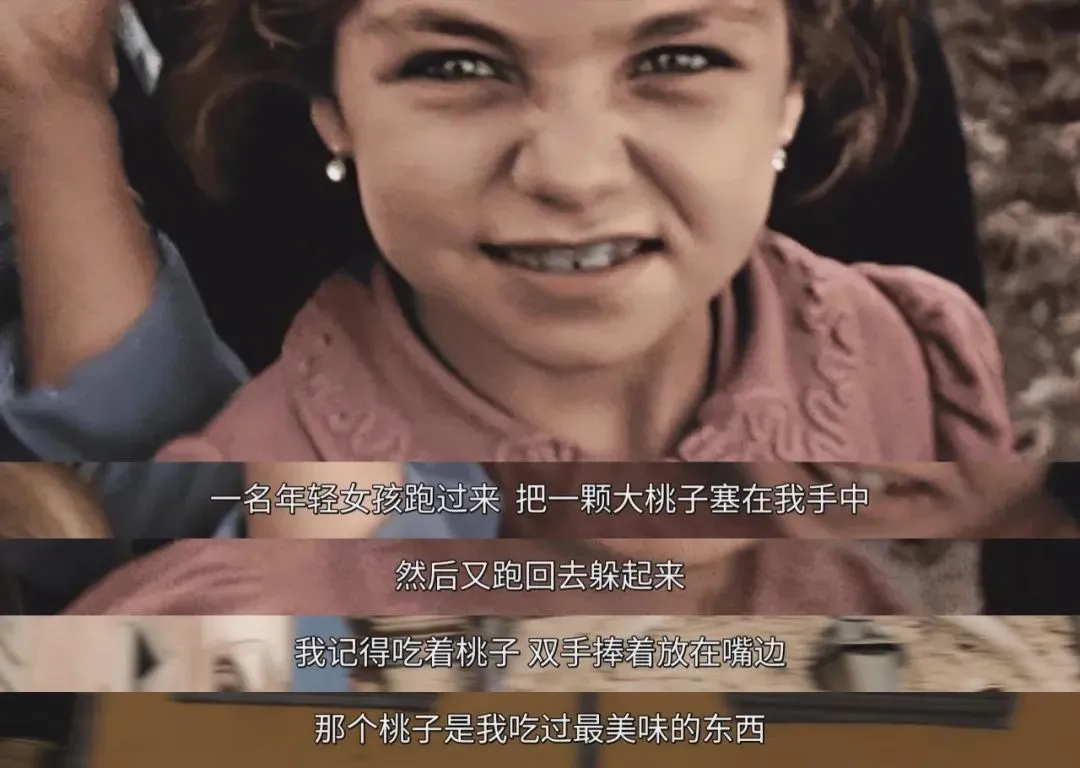

英军士兵雷在战火中落入敌军之手,被押送至意大利的途中。面对街头民众接连不断的诅咒声,一位少女悄然靠近,将一个熟透的桃子塞入他的掌心。他颤抖着双手接过桃子,小心翼翼地剥开吃掉。数十年后,当雷回想起这段屈辱的岁月时,仍会浮现那个画面:在绝望的深渊中,是这颗温热的桃子让我感受到人性的微光,而少女的身影,如同黑夜中的星光,始终温暖着我破碎的灵魂。

七年前,乌鸦曾发出这样的诘问:人类对战争的痴迷,源于他们从未真正置身其中。若将战争视作一部卷轴,其封面由挑起纷争的权者亲手绘制,序章或许由执掌生杀大权的统治者挥笔写就……然而,当目光穿透层层帷幕,那些充斥着血腥与苦难的篇章里,分明谱写着无数无名之辈的悲歌。集中营前,被苍蝇环绕的枯骨;战场深处,士兵溃烂的伤口;街巷间,失去双亲的孩童哭喊着寻找母亲的身影;废墟之下,压着破碎的玩偶、蒙尘的书桌、倾倒的炊具与生活必需品。流淌的污水中,混杂着陌生面孔的鲜血,弥漫着刺鼻的死亡气息。在这场浩劫面前,所有平凡的日常都化作齑粉,如同逝者消散的生命,如同生者永远消逝的尊严。

历史评价中被定性为侵略者的人物,其演讲时往往言辞有力、气势恢宏,展现出与历代为解放底层人民、捍卫正义而斗争的英雄相似的坚定姿态。然而,处于群体心理影响下的普通民众,同样可能因集体情绪的裹挟而盲目追随,陷入非理性的行动浪潮。纵观各类文学作品、影视戏剧、纪录片及文献报刊,数量之巨、分析之细已达到前所未有的程度——从地理环境、经济动因到历史脉络、国家制度、种族冲突,乃至时代与个体的互动关系、人性的阴暗面与集体无意识等复杂维度,人类对战争本质的探究似乎已臻完善。正如各类分析已穷尽可规避的客观因素,旨在为后世构建防患未然的认知体系,以避免历史悲剧的重演。

《西线无战事》2022版剧照中,那位救过犹太儿童的温顿曾言:"唯有铭记教训,人类才能迎来更好的未来。"然而,纵观历史,这种希望显得格外渺茫。历史并非简单的重复,却始终映照着进步甚微的人性。那些看似进步的文明与制度,反而成为纵容人类欲望的温床,让人类在更便捷的框架中重复着相似的悲剧。

反思战争的意义并非单纯批判过往盲目追随的群体,也并非针对当下那些言辞犀利、充满激情的鼓动者。当有人站在广场高处,以划分阵营、制造对立为名挥舞双拳,即便他们面色通红、情绪高涨、口若悬河,我们作为普通个体所能做的,不应是随声附和或盲目加入,而是保持清醒的警觉,成为那唯一举起警惕之手的旁观者。

历史的车轮往往并非由单一力量驱动,毁灭的根源常在权力与欲望的交织中借势而起。当希特勒及其同僚在广场上宣扬种族灭绝理念时,台下民众的欢呼声似乎从未察觉,他们所追随的并非仅仅是领袖的意志,而是深藏于集体潜意识中的暴力冲动。一位德军士兵的回忆揭示了更深层的真相:在东线战场与北非沙漠的推进过程中,部分民众以热烈的掌声欢迎侵略者的到来,这种看似矛盾的现象源于他们对本土领导层的绝望与对变革的盲目渴求,即便这种变革最终沦为纳粹主义的屠戮工具。

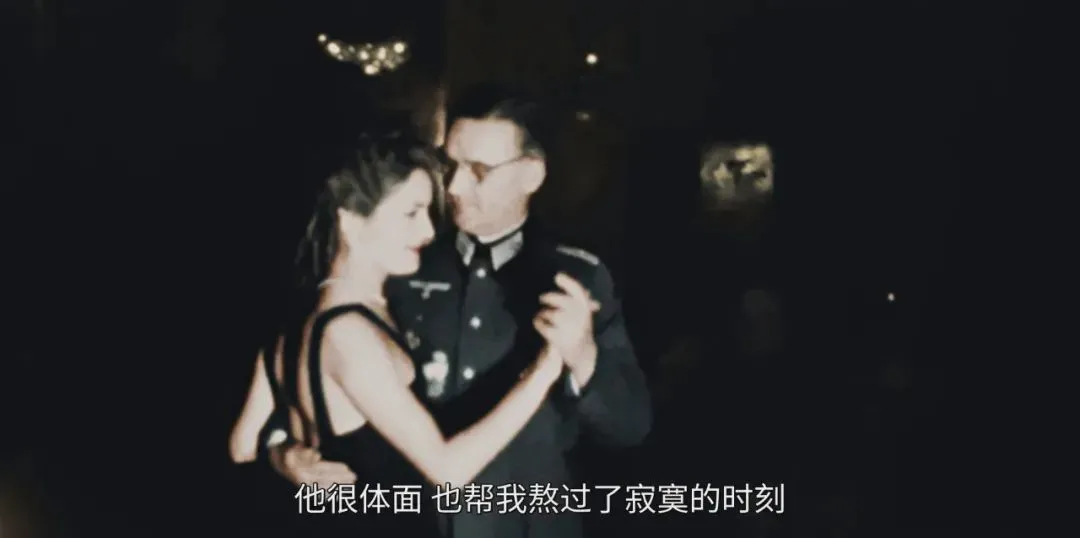

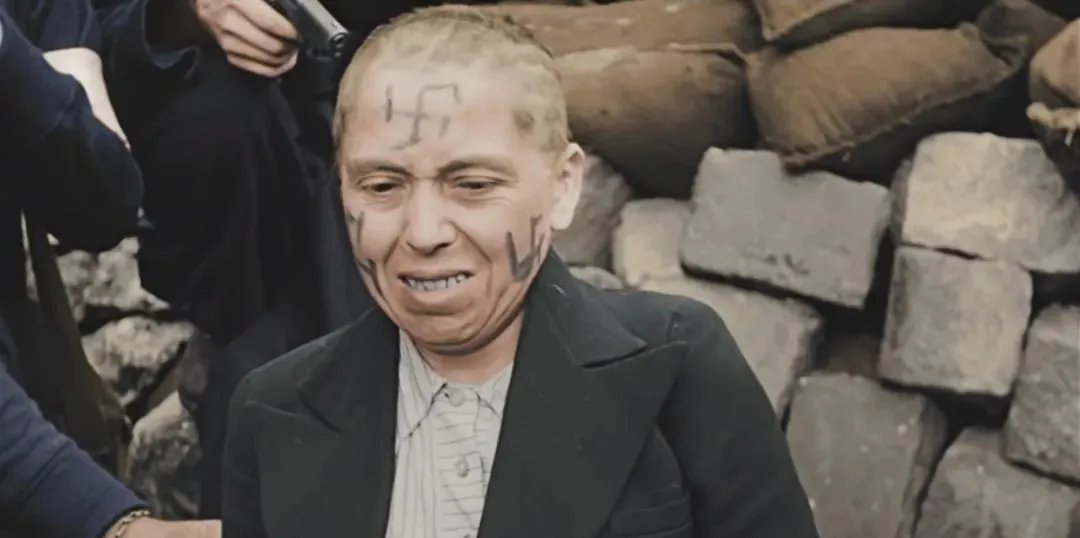

在战火纷飞的年代,一位波兰妇人因饥饿与寒冷濒临绝境,偶然结识了一名德国军官。这位军官在严酷环境中展现出异于常人的善良,不仅给予她生存的援助,更在危难时刻救了她的性命。在命运多舛的妇人心中,他始终是个体面的人,与那些冷酷无情的敌人截然不同。然而,随着战争的结束,这位曾被庇护的妇人却被视为‘公敌’,被污名化为‘女贼’,遭受了民众的集体羞辱。人们将她拖至街头,对她施以拳脚,剥光衣物,剃去头发,最终在示众中结束了她的苦难岁月。

乌鸦早已遗忘,曾于何处目睹过这样的箴言:战争的洪流中,善与恶的较量往往沦为邪恶力量的角逐。这种现象,或许不仅限于国家间的博弈。由此,我不得不承认一种令人窒息的现实——即便多数人终身未曾涉足权力中枢,却仍会自觉地在暗处成为追随者,甘当利益链条的附庸。这种集体无意识的臣服,恰是文明进程中最为隐秘的创伤。

最新资讯

- • 声生不息:赛制升级,周深面试受宠,韩红撂下狠话,火药味拉满! -

- • TVB颁奖礼奖项出炉!视帝陈山聪视后江美仪,老戏骨掀起回忆杀 -

- • 刘诗诗上综艺真实性格暴漏,玩游戏不懂规则,被吐槽无聊又端着 -

- • 郑爽父亲就张恒指控发布声明:未伤害自己的孩子 -

- • 布兰妮和闺蜜帕里斯希尔顿合影曝光 两人对镜头甜笑状态好 -

- • 陈乔恩不让马来西亚老公用英文自我介绍,这三招就让老公圈粉 -

- • 姚明一家三口吃早餐被偶遇 12岁姚沁蕾身高出众打扮朴素 -

- • 《主持人大赛》冯琳多次得第一说明,当别人关注主持风格时,你的主持一定很成功 -

- • 迪丽热巴最新写真释出俏皮可爱 对镜头脸颊比心元气满满 -

- • 王一博河南卫视春晚彩排曝光 国风造型跳舞好酷帅 -

- • 奚梦瑶表示《修学旅行》后,朱丹周一围推掉了很多活动,理由超搞笑 -

- • 贾静雯晒与Ella陈嘉桦活动同框照 两人合照笑容甜美气质佳 -

- • 网友坐飞机疑似偶遇郭碧婷 打扮低调带女儿前往香港 -

- • 结婚时曹世镐给了5万韩元红包,刘在石表示,曹世镐结婚我给双倍 -

- • 工作室晒倪妮《如梦之梦》排练plog 旗袍造型优雅大方 -

- • 刘亦菲和助理逛街吃饭被拍 两人穿着低调一路聊天状态好 -

- • “小李子”莱昂纳多度假结束 坐车内吞云吐雾面露疲惫 -

- • 《快乐老友记》终于找到了正确的打开方式,终于有那味了 -

- • 海莉穿瑜伽服搭白色运动外套出街 大步流星好身材一览无遗 -

- • “花少”团睡姿曝光,秦岚踢被子,迪丽热巴却展现出性格的隐藏面 -