资讯分类

今年第一个大爆料,她不该被骂 -

来源:爱看影院iktv8人气:224更新:2025-09-16 22:29:06

近日,汤唯再度登上热搜并非因新作,而是源于八年前与许鞍华合作的电影《黄金时代》。许鞍华在金马大师班分享创作经验时提及与汤唯的合作经历,引发广泛讨论。部分声音认为,汤唯的表演缺乏真实感,难以融入角色;也有观点批评许鞍华在公开场合数落演员不妥。许鞍华表示:“我们什么都做好了,汤唯和我都准备充分,美术也到位,但她的表演就是不对。”这一言论在当下语境下显得尤为敏感。她同时强调:“如今说这些话可能不太中听,像在说她坏话,但前提是我自己不介意,且我也不比她好多少。”意指创作中的问题不应单方面归咎于演员,导演若未能及时引导与调整同样存在责任。她选择在事后公开提及,实为对年轻导演的警示。《黄金时代》作为演员与导演共同倾注心血的作品,因表演问题未能达到理想效果,令双方都感到遗憾。许鞍华特别指出,汤唯在饰演萧红时未能准确传达角色的饥饿与寒冷感,例如在萧红久未进食、在东北严寒中艰难觅食的场景中,汤唯的表演虽有狼吞虎咽的动作,却未能体现对食物的深切渴望,这种脱离生活真实的演绎成为争议焦点。

角色随后经历的种种苦难,包括寒冷、饥饿、疾病与痛苦,甚至刚分娩后便遭遇坠落摔伤等情节,均显得不合逻辑。

寒冷、饥饿、疼痛……在寒冬中经历失恋,与日常环境下的失恋体验截然不同。缺乏对最基础生理需求的细腻刻画,导致后续情感表达显得力不从心。遗憾的是,汤唯的表演精准度尚未达到这种层次。其次,汤唯未能突破自我设定的表演框架。许鞍华曾指出其关键问题——过于追求优雅气质,即便在逃难场景中也保持着优雅的姿态,这种克制可能削弱了角色的真实感染力。

即便不依赖化妆,演员依然渴望以更优美的形象呈现角色。在《黄金时代》拍摄期间,导演许鞍华曾建议汤唯在零下二十度的严寒环境里添一件厚实的棉袄,但汤唯以担心造型效果为由婉拒了这一提议。这种对自身形象的过度在意,恰恰反映出演员在角色代入过程中仍存顾虑,难以突破心理防线,达到最佳表演状态。而汤唯在诠释女作家角色时所展现的过分优雅气质,实质揭示了更深层的创作困境——当演员过度关注外在得体性时,反而可能抑制对角色本质的深入挖掘。她尚未完全厘清:这位在特殊历史背景下挣扎求存的女作家,究竟应呈现出怎样的精神风貌与生存姿态。

演员若未能深入把握人物内涵,往往陷入自我演绎的困境。汤唯虽以敬业著称,却在诠释萧红这一角色时面临挑战。据导演许鞍华透露,拍摄前汤唯投入大量时间与导演探讨剧本,与演员深入交流,并实地探访萧红故居,研读其文学作品,临摹手稿字迹,甚至精修方言细节。然而这些努力似乎未能助其构建出立体且真实的萧红形象。塑造人物需要超越表面模仿的创作思维与艺术天赋,单纯依靠勤勉未必能突破角色壁垒。当演员自身领悟力受限时,导演的指导便成为关键。汤唯坦言虽深知导演的期待,却始终困惑于如何精准契合角色要求。她以无惧严寒、辛劳与风险的态度投入拍摄,即使承受身体极限也坚持完成表演,这种全力以赴的精神值得肯定。

《黄金时代》的不足之处在于,当汤唯的表演出现局限时,许鞍华也未能在创作层面进行充分考量。导演本人坦言当初的处理存在欠缺,这反映出文学人物的复杂性对影视改编的挑战——女作家的精神世界往往需要导演与编剧具备深刻的洞察力。影片在历史真实与戏剧表达之间未能找到平衡点,既试图还原史实又追求艺术加工,导致萧红这一角色呈现出模糊性。许鞍华在影片上映数年后才逐渐厘清对萧红的理解与演绎方式,这种对遗憾之作的真诚反思值得肯定。然而,创作者的自我修正终究无法改变既定的事实,最终《黄金时代》仍是一部双方都力有不逮的作品。

然而,当她在影片中演绎过于细致入微的场景时,例如讲述个人的苦难经历,却显得有些违和。她刻意营造疼痛感的表演方式,反而让观众感受到一种刻意的表演痕迹。

许鞍华曾提及,在片场外偶然目睹汤唯展现生气的神情时,认为这极具表现力。然而若直接要求她演绎愤怒情绪,却始终难以达到理想效果。这一反差引人深思:为何在《色·戒》中,汤唯能突破自我,成为其职业生涯难以逾越的表演高光?李安的导演功力显然功不可没。从《色·戒》花絮可见,他对演员的每个细节都精心雕琢——肢体语言、动作姿态乃至手部位置,都经过反复打磨。汤唯如同李安手中的黏土,被塑造成契合角色灵魂的形象。但更深层的原因在于,他精准选中了契合剧本气质的演员。李安曾直言:"演员的技巧在我这里并不重要,关键在于其身上蕴含的特质。"这种特质在汤唯身上尤为突出:她拥有一种独特的气质,恰似民国时期国文教师的温婉,同时又带着某种未经雕琢的天然质朴。这种特有的气质与表演方式,完美契合了王佳芝这个角色的本质——一个被时代裹挟、不断迎合他人期待的女性。从父母远赴英国到寄居姑妈家,从随学校迁徙至香港,再到主动加入救国话剧,她始终处于被动接受的状态。最终投身革命也并非源于个人意志,而是被时代洪流所驱使。这种宿命般的表演状态,让汤唯在镜头前展现出令人震撼的真实感,正如许鞍华所言,她能自如引用萧红的文字,恰如其分地呈现角色的细腻心理。

王佳芝从未真正展现自我,始终在模仿他人。然而由于缺乏天赋,她的模仿始终不得要领。在旁人看来,她不过是个令人啼笑皆非的存在;而在易先生眼中,这份笨拙却透出别样的可爱气息。她只是个演过几场话剧的女学生,竟敢向易先生这样的老狐狸讨要影后奖杯,费尽心机扮演大家闺秀,却在玻璃杯上沾着的口红印转瞬即逝。

她试图勾引易先生,越是刻意营造妩媚姿态,越难掩其娇羞与急切。

李安的“残忍”便体现在他对于演员自然状态的执着追求上。他如同易先生对王佳芝的欣赏一般,格外珍视汤唯在表演中流露的生涩感。那份笨拙与懵懂,恰是角色内在特质的精准映射,让表演更具真实力量。

许鞍华作为导演,其独特风格常被冠以“影后制造机”的称号。她擅长刻画女性角色,同时也给予演员充分的创作自由。相较于那些掌控全局的导演,她更倾向于与演员形成默契的协作关系,让表演在共同创作中自然生长。

在《桃姐》的拍摄现场,这种导演风格得到了生动诠释。当桃姐在养老院厕所的场景出现时,演员竟自发用纸巾塞住鼻子,这一即兴发挥完美契合了角色的生活质感,也展现了许鞍华对演员本能表达的信任。

许鞍华最初认为这样的镜头可能影响养老院的整体形象,但演员坚持保留后,她最终采纳了两条更具表现力的版本,其中一条展现了演员自然的面部表情。在后期剪辑时,她意外发现演员的表演更贴近桃姐的性格特征——既生动又富有感染力,因此决定采用该版本。此外,部分台词由演员根据角色特质进行即兴发挥,与剧本存在差异。许鞍华对此持开放态度,只要不偏离叙事核心,她始终给予演员充分的创作空间。这种包容性也体现在她的作品风格中,注重生活细节的真实呈现。演员深入角色后的自然反应,往往能为剧情增添意想不到的生动性。例如在《明月几时有》拍摄期间,周迅饰演的女主角选择放弃营救母亲,而这场戏中她强忍泪水的表演,也成为了影片中极具感染力的片段。

周迅在拍摄过程中情绪逐渐升温,她认为女主角的忍耐最终需要一个情感释放的出口。于是提议导演许鞍华拍摄她行走时突然蹲下哭泣的背影。这一场景实际上是周迅主动提出的,她感到自己尚未完全释放情绪,便建议以行走的姿态逐渐蹲下,用泪水来表达内心的压抑。许鞍华对此表示赞同,允许她自由发挥。拍摄过程中,周迅多次重复这个动作,甚至对彭于晏说:“你要是想怎么做都可以,可以蹲下来。”但彭于晏在实际拍摄时却显得有些手足无措,最终没能按照预期完成蹲下的动作,这种自然流露的反应反而让画面更具真实感。

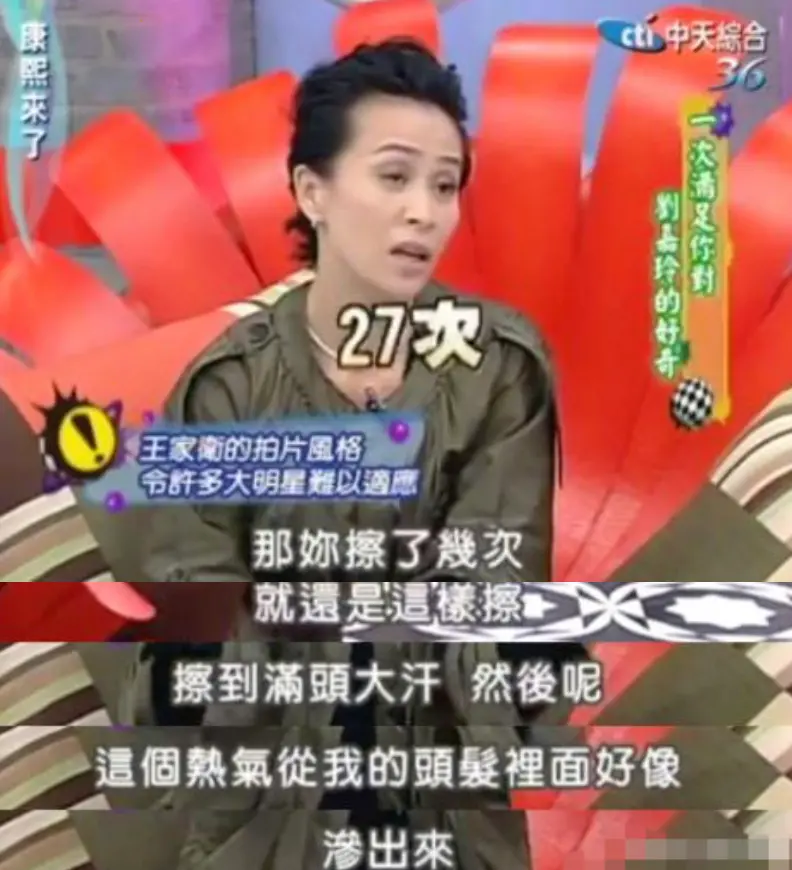

在许鞍华导演的创作理念中,演员的表演空间被充分释放。无论是经验丰富的萧芳芳还是实力派演员鲍起静,都凭借对角色的深层理解在影片中大放异彩,最终斩获多项大奖。而汤唯、马思纯等新生代演员则在这样的创作环境下暴露出自身局限。这恰恰印证了艺术创作领域的重要原则——没有绝对正确的表达方式,只有与创作者匹配的呈现形式。纵观电影圈,每位导演都拥有独特的创作体系,如王家卫便以极具个性化的拍摄手法闻名,他往往不预设表演规范,而是通过反复打磨让演员达到理想状态。在《阿飞正传》的拍摄过程中,刘嘉玲曾为某个场景连续擦拭地面27次,这种近乎严苛的创作态度成为其艺术风格的标志之一。

你想要什么,我演给你看?但王家卫追求的并非表面的表演,而是那些难以捕捉的情绪。当镜头捕捉到刘嘉玲发间蒸腾的雾气与面部细密的汗珠时,他终于感到满足。

为呈现《花样年华》中极具张力的吃云吞场景,梁朝伟在拍摄期间连续食用了26碗云吞。这一幕的极致美学要求令他身形臃肿、面色发亮,额角青筋暴起,甚至一度萌生出"若能咀嚼王家卫本人"的荒诞念头,最终以近乎夸张的肢体语言完成角色演绎。

王家卫擅长用细腻的镜头语言塑造人物,他关注的不仅是演员外在的表演,更注重捕捉那些细微的生理特征——如猎人般锐利的眼神、充满力量的咀嚼动作、暴起的青筋,这些细节往往能揭示角色内心的复仇冲动。相比之下,娄烨更倾向于给予演员充分的创作空间,当演员询问拍摄方式时,他仅回应'随便演'。若演员质疑为何不叫停,他会说'你演不下去了自然会停'。这种拍摄手法旨在保留演员最真实的即兴反应,而演员本人往往难以察觉自己何时的表演被导演选中。张颂文曾回忆拍摄《风中有朵雨做的云》时,有一场颇具特色的戏码:演员需要与拆迁户进行敲门谈判,这场戏的细节处理成为创作过程中的生动注脚。

拍摄现场,有人向娄烨询问该敲哪个门,导演却随性回应:‘随便敲哪个都行。’直到后来才明白,每个门后都隐藏着群演与摄像团队,演员的表演路径全凭临场发挥,无论选择哪扇门都能自然延续剧情。这种创作模式下,表演的璀璨瞬间往往源于双方的默契碰撞,导演与演员之间的分歧与磨合成为常态,共同推动艺术表达的深度。《李米的猜想》被公认为周迅演技的巅峰之作,其中结尾处她观看男友DV的片段,以笑中带泪的细腻演绎成为影史经典。

最初拍摄时,周迅的情绪表达极为充沛。然而导演曹保平认为她的表演需要更细腻的把控,遂要求重拍。在男友从桥面坠落撞击李米车辆的场景中,曹保平明确指示周迅应表现出悲伤情绪。周迅却基于对人物心理的揣摩,提出在如此剧烈的意外冲击下,当事人可能难以当即流泪。这场关于表演真实性的探讨最终促使曹保平作出让步。

创作过程始终充满未知数,那些在碰撞中迸发出的灵感往往难以预料。许鞍华以创作者的身份直面作品的瑕疵,这种坦诚源于她对自身责任的清醒认知。作为导演,她深知自己是作品最终的负责人,却仍敢于剖析合作中的遗憾。当她坦言'已75岁,或许两年后便难以支撑创作,甚至可能面临认知障碍'时,这种自省更显珍贵。在常规叙事中,人们习惯性地看到导演与演员之间默契十足、互为助力的合作场景,却忽视了现实中更多阴差阳错的遗憾。这些不完美往往并非源于个人过失,而是创作生态中难以避免的错位。令人意外的是,在网络舆论场中,这种真诚的反思却被部分人解读为推卸责任的'甩锅'行为。

这恰似当下创作与评论生态中令人深思的现状:越来越多人对深入反思展现出抗拒,甚至对他人提出的反思也抱以强烈排斥。指出一部优秀作品的不足之处往往被贴上“恶意攻击”的标签,而肯定存在瑕疵的作品价值则可能被解读为“过度美化”。当人们习惯于回避创作建议时,所谓的“甩锅”与“引战”便成了阻碍进步的枷锁。然而人们却忽略了,真正的成长往往始于刺耳的真言,而舒适的表象终将掩盖问题的本质。

最新资讯

- • 基茨看好《小丑》,米利亚姆加盟《超人》,华纳的格局变小了 -

- • 陈乔恩自曝曾患睡眠呼吸中止症:目前已经康复 -

- • 《邮差》:一部对人性、社会,以及沟通深刻思考的电影 -

- • "N号房"主犯曾跟踪调查金智秀 称其晚上不开灯 -

- • 亚洲电影大奖提名揭晓 梁朝伟张译汤唯角逐影帝后 -

- • 《阿凡达》:中对文化冲突与环保主题的探索 -

- • 陈坤儿子晒与爸爸奶奶合照 子孙三代同框太温馨 -

- • 那一年,成龙、李连杰、周星驰被“团灭”、是哪部电影那么厉害? -

- • 玄彬公开谈儿子难掩幸福 宝宝混合他和孙艺珍外貌 -

- • 《面纱》:两人跨越时间的爱,到底蕴含着什么真谛? -

- • 黄景瑜名誉维权案进展公开 共获赔58100元 -

- • 《狗神》:优雅又狂野,疯狂又令人心碎 -

- • 陈飞宇同妈妈哥哥夜晚散步买甜品 一家人休闲打扮聊天尽兴 -

- • 《画眉》特务壁虎,不仅唤醒五个敌特,还试图发展白铭汉 -

- • 曾黎穿白色卫衣配马甲现身机场 获粉丝赠花面带灿笑气质好 -

- • 吴谨言穿双排扣羊绒外套出行 搭配贝雷帽温柔优雅气质好 -

- • 央视开播!32集探案剧来袭,冲张嘉益来,却被这群王炸配角惊艳了 -

- • 泰星AumP分手事件持续发酵 经纪人对此作出回应 -

- • 李小璐带女儿甜馨看电影 穿搭休闲包裹严实悠闲有爱 -

- • 杨洋机场背影生图曝光 戴鸭舌帽身形高挑走路带风好帅气 -