资讯分类

发个豪宅定位就能走红,这不只是“慕富” -

来源:爱看影院iktv8人气:302更新:2025-09-17 00:11:55

此前在向太直播带货的互动中,提及了“万柳少爷”这一话题,我才决定深入了解。经查证,抖音平台上一则展示居家篮球活动的视频引发了广泛关注,视频拍摄地明确标注为北京的高端住宅项目“万柳书院”。令人瞩目的是,该豪宅客厅墙面所展示的艺术品被推测为齐白石大师的真迹作品。

万柳书院作为北京知名的高端住宅项目,近年来频繁登上新闻热点。该项目不仅因高昂的建造成本而备受关注,更因其优质的学区资源成为市场焦点。值得关注的是,去年在一次法拍拍卖中,该小区一套300平方米的住宅以36万元每平方米的成交价刷新纪录。

由于网友在视频中看到“万柳书院”的地址标签,便推测该人物为富裕家庭出身,进而称其为“万柳少爷”。仅凭一段视频内容与豪宅定位信息,该账号的粉丝数量已接近170万的里程碑。

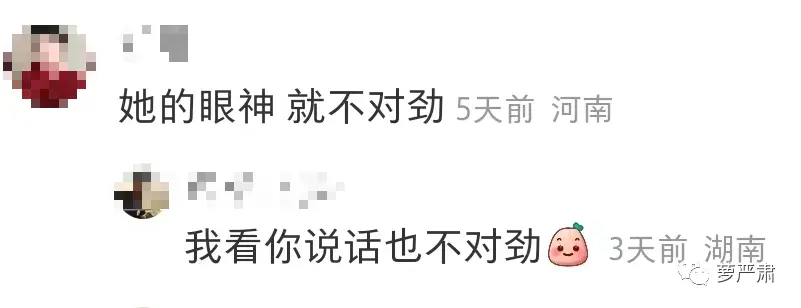

在当下网络环境中,围观富人的现象已成为一种普遍的社会心理。与往昔单纯感叹"有钱真好"或寄托"梦里也有"的幻想不同,近期围绕某位"万柳少爷"的讨论中,"少爷"与"老奴"等词汇频繁出现,展现出更为复杂的心理投射。

随后,该博主围绕万柳书院展开探访并制作专题视频,同时引荐了另一位长期居住于此的博主……

某位网友仅凭借‘住在万柳书院’这一标签便开始了直播唱歌……?

几年前的“有钱真好”更多是常见的感慨,或许还暗含着“若拥有财富便能实现理想”的憧憬。在全民保持奋斗精神的社会氛围中,对富裕阶层的羡慕往往被赋予了激励人心的意义。就像香港人曾津津乐道李嘉诚从塑胶花生意起家的故事,其深层含义在于传递“只要抓住机遇,每个人都能实现逆袭”的信念。

2015年知乎上关于“有钱真好”的热议中,多数高赞回答仍以奋斗为基调,讲述普通人通过努力获得财富后实现生活品质提升与心态转变的案例。然而“老奴闪亮登场”这类自嘲式表达却暗含着对现状的无奈,折射出一种渴望借助他人成功光环改善自身处境的微妙心理。

近年来,中产阶级题材电视剧与成功艺人频繁引发对“慕富”现象的热议。批判“嫌贫爱富”的倾向看似简单,更值得警惕的是,当人们仅满足于对财富的向往而放弃奋斗时,实质上折射出对现有生活的某种迷失。这种将财富等同于成功的思维,既否定了清白奋斗的价值,也回避了对社会结构性问题的反思——金钱本身未必源于努力,而追求金钱的过程却可能沦为对生存意义的消解。大众倾向于将复杂话题简化为表面现象,或许正是因为深入探讨会触及更深层的生存焦虑与价值困惑。

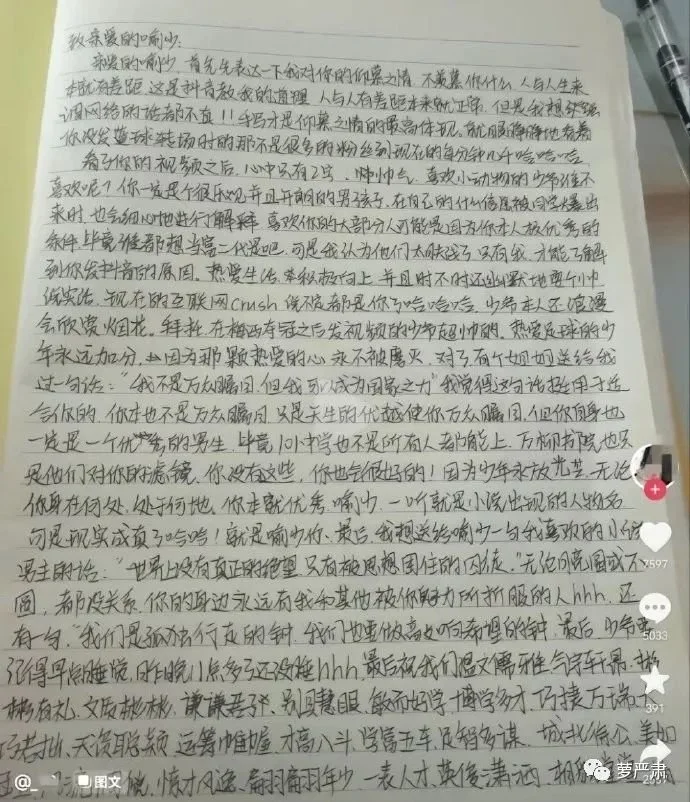

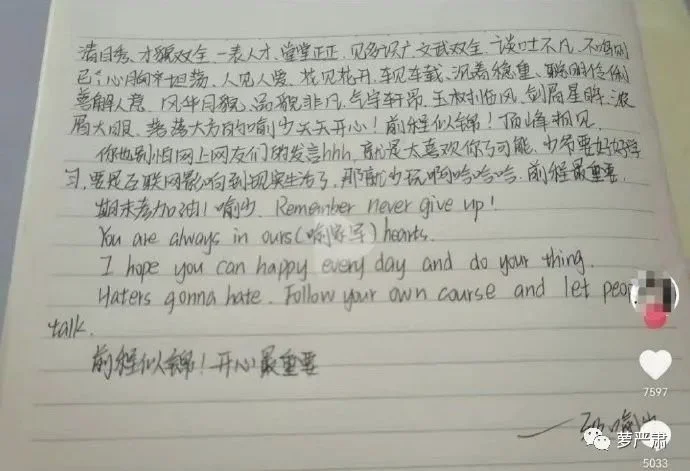

让《寄生虫》的话题持续升温的关键转折点,源于一封手写信的意外现身。

书信的笔迹轻盈灵动,透露着少女特有的憧憬与羞涩。这位执笔人将"万柳少爷"幻化成偶像剧里不折不扣的完美男主——身着笔挺西装的身影总在梧桐树影下闪现,温润如玉的笑容能融化冬日的寒霜。她用细腻的笔触勾勒出这个富家公子的多重面貌:不仅是掌上明珠般的财富继承人,更是晨曦中勤勉读书的少年,是暴雨天撑伞等候的绅士,是总能用幽默化解尴尬的开心果。纸页间流淌着对理想爱情的无限想象,字里行间都跃动着渴望与心上人共谱浪漫乐章的悸动,仿佛下一秒就能听到梧桐叶沙沙作响,见证他们相遇的戏剧性场景。

在“羡慕会投胎”“羡慕躺赢”“羡慕出生在罗马”等情绪蔓延的背景下,女性群体往往会对“有钱的男人”赋予了令人惊叹的滤镜效应。这种滤镜不仅覆盖财富属性,更延伸至性格特质的浪漫化重构——他拥有财富的同时,似乎自动具备可爱、勤奋、亲民与高贵血统等复合标签,从而被包装为理想化的完美对象。尽管这种现象常被贴上“拜金主义”的标签,但深入分析可见,这种心理根源或许可以追溯至女性长期被灌输的言情小说中“浪漫爱情”的叙事模式。当女性看到一个男性具备财富优势时,往往会无意识地将其形象浪漫化,并构建出“甜宠”式的情感想象。值得注意的是,这种幻想并非单纯对金钱的崇拜,而是将财富与道德、情感价值进行隐性绑定的产物。她们对理想伴侣的想象必然包含:财富、人格魅力与专一情感的三重诉求,这种复合型幻想被称作“霸总套餐”。在这样的想象框架中,爱钱的欲望被“浪漫”叙事所修饰,女性通过暗示自身并非只迷恋金钱,而是追求“有钱且善良”“富有且专一”的双重属性来缓解道德焦虑。然而,这种被过度美化的情感投射往往存在认知偏差,许多言情剧情中“霸总”的霸道行为实质是权力压迫的具象化,强吻等情节则暴露了情感暴力的潜在风险。当现实中的财富关系被理想化为童话叙事,可能掩盖了经济依附背后的结构性问题。

在《欢乐颂2》中,小包总对安迪的追求被表现为持续的跟踪与纠缠,这种行为在现实中可能被视为骚扰,却在言情叙事中被浪漫化为独特的恋爱技巧。与此同时,此类作品往往构建出脱离现实的亲密关系幻想,让女性读者对婚姻中的权力失衡、家暴隐患等残酷现实毫无心理准备。当婚恋被塑造成童话般的理想归宿时,家务分工、育儿责任、财产分配等现实议题被刻意忽略,甚至对人身控制等严重问题也采取回避态度。被批评为三观不正的玛丽苏霸总故事《一帘幽梦》恰提供了典型案例——拥有古堡的富豪带紫菱远赴法国,其语言不通、缺乏独立能力的处境最终演变为被冷暴力控制的困境。现实中的"从天而降的富豪带我远走高飞"情节,往往意味着女方可能面临语言障碍、经济依赖和人身束缚等多重危机,而这些元素在言情小说中通常被快速淡化,甚至通过戏剧化的和解情节强行扭转叙事走向。

当女孩们仅将言情故事视为精神慰藉时,往往忽视了亲密关系中的潜在风险。她们倾向于将现实中的社会事件解读为偶然个例,例如那些走红的“万柳少爷”形象——除了象征性的豪宅定位和疑似齐白石真迹的画作外,其他个人信息始终模糊不清。豪宅定位作为易曝光的信息,与短视频中墙上的画作真伪难辨形成对比,这种信息不对称让女孩们更容易陷入幻想。她们会将现实中的苦难视而不见,单纯代入虚构的“甜宠”叙事,将对方想象成完美无瑕的理想化人物。而类似“饺子皮小王子”这样的标签化人物,虽非真正的王子,甚至可能来自缺乏尊严的家庭环境,却仍能激发她们对浪漫故事的期待。这种幻想的背后,既是对现实困境的回避,也折射出性压抑导致的心理机制——将直接的性想象转化为对“被宠爱”与“服从”关系的投射,最终在霸总文等作品中找到情感寄托,却忽略了其中对个人自主权的剥夺。

长期以来,社会文化对性别角色的塑造存在显著差异。男童被灌输"成家立业""经济实力决定一切"的观念,而女童则常被教导"渴望被他人关爱""期待获得男性情感投入"。这种刻板印象导致当代社会形成一种扭曲的价值评判体系:男性若具备某项突出特质,极易被女性群体赋予神圣地位,如才智出众者被视为"智性恋"对象,财富积累者则被贴上"霸总"标签,而女性的完整人格价值往往被简化为对男性的依附性需求。

在社交媒体时代,外貌成为吸引关注的捷径,这种现象常被诟病为肤浅。然而数据显示,男性艺人无论是否暴露真实状态,其粉丝群体始终更易形成规模,而女性则往往因相似内容遭遇质疑。卡塔尔王室成员的走红印证了这一趋势——仅需展示奢华生活片段便能引发热议,这种轻而易举的流量获取,与互联网上其他晒富女性的遭遇形成鲜明对比。当某位富家少爷通过豪宅视频获得巨大关注时,同样展示豪车的年轻女性却可能沦为网络暴力的牺牲品,如曾因晒出全款购置的保时捷而遭遇谣言攻击的火锅店老板,最终不得不选择报警维权。

小红书平台上,不少就读国际学校的小姑娘分享着自己的生活日常,照片和视频中随处可见名牌包包与各类奢侈品,甚至有学生展示放学后逛街聚会的场景。这些内容吸引了不少网友的羡慕目光,但评论区也不乏尖锐批评,有人指责她们过早学会化妆,也有人认为家境优越却不懂得普通人的生活艰辛,更常见的是直接嘲讽:“你怎么敢炫富?真做作。”

我对财富本身并无崇拜,但注意到一个现象:在社会舆论中,女性展示财富往往更容易引发道德争议。尤其当她们的照片或生活片段出现在某些网络平台时,甚至可能遭到恶意揣测与消费。相较而言,男性即便拥有财富,也较少遭遇类似的道德审视。这种差异背后,折射出更深层的性别偏见——许多男性潜意识里将女性的经济独立与道德品质直接挂钩,认为财富的获取必然伴随着道德沦丧。

当一位女性通过自身努力创业致富时,她要么被质疑"靠男人上位",要么被贴上"老、丑、无人问津"的标签。而那些因家庭背景获得财富的女性,同样难以获得纯粹的尊重,男性们更倾向于幻想对她的占有与支配。这种扭曲的视角下,财富成为衡量女性价值的单一标尺,个体的人格魅力与能力反而被忽视。

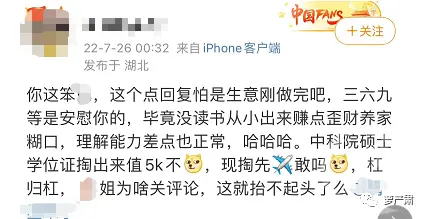

值得注意的是,网络空间中那些被追捧的"富二代"形象,如"万柳少爷"或"饺子皮小王子",其走红的核心要素始终围绕着财富展开。这种现象揭示出一个荒诞的现实:在某些群体的认知中,女性的财富积累无论以何种方式获得,都可能被异化为可供掠夺的资源。更令人唏嘘的是,即便女性在学术领域取得卓越成就,如牛津大学的年级榜首,也难以避免被质疑的舆论漩涡,有人甚至要求其通过"在线做题"来证明自己的实力。

对比两个案例:一位女孩拥有出众的外貌、优越的家世和优异的成绩(且始终保持低调),却在8岁便遭遇网络暴力;而另一位男生仅通过晒出住宅定位获取关注,尽管其他条件尚不明确,却轻松收获百万粉丝,甚至收到粉丝手写情书表达喜爱。这种截然不同的社会反响,折射出网络舆论场中对性别、身份与行为的复杂评判标准。

2014年天涯社区上关于多多的长帖分析指出,其8岁登台时便被质疑缺乏童真、带有心机。而近年来,尽管微博热搜已开始探讨"崇拜万柳少爷"的现象,但议论的核心始终聚焦于"这种崇拜心理并不合理",并未涉及对晒出豪宅定位男孩的人身攻击。值得注意的是,当多多以录制美食视频的形式出现在公众视野时,仍有声音认为"才十几岁的孩子不应该穿这样的衣服",这种评价的荒诞性在于——所谓的"不正常衣服"究竟指何种着装?实际上,这不过是日常穿搭的普通选择。

近日,仍有不少网友试图为她辩护,列举的理由包括父母的知名度、对明星家庭的审美偏见、频繁上热搜的自我曝光,甚至是外貌细节上的不满。然而,这种将批评对象与毫无关联因素挂钩的言论,是否真能成为针对未成年女孩的合理借口?为何社会对男孩的类似行为从未如此苛刻?

当社会对财富的崇拜逐渐取代了对奋斗价值的认可时,△攻击多多现象背后折射出的不仅是物质至上的价值观,更是对性别角色的扭曲认知。女性尤其需要清醒认识到,那些以言情浪漫为叙事框架的财富崇拜故事,往往在构建虚假的阶级幻想。在推崇财富与出身的语境下,舆论对性别仍存在隐性偏见——这种荒诞逻辑在现实中往往演变为对男性的隐形优待,而女性即便拥有同等财富实力,仍可能被贴上"靠关系"的标签。

最新资讯

- • 消失500多天后,李子柒又摊上事了 -

- • 电影《我们的七月》12月19日上映 铭记历史 致敬最可爱的人 -

- • 他爱过无数女明星,每一段都很认真 -

- • 中式克苏鲁,一种更适合中国读者“体质”的暗黑邪说 -

- • 岛国长腿女护士逆袭“人间精灵”, 穿比基尼全球热播:东京张柏芝红到我了! -

- • 配角比主角更让人泪目是种什么样的体验? -

- • 赛琳娜和大布夫妇出游,关系好到纹同款纹身,网友再替捐肾好友不值:又多一个"唯一朋友"了? -

- • 《触底反弹》开机,卢山影业倾力打造犯罪题材新作 -

- • 三星财阀18岁小公主私生活曝光!与精英男海滩浪漫约会,继承55亿家产放弃哈佛!网友:酸哭了 -

- • 看完《好像也没那么热血沸腾》,我心绪难平,这部电影没火可惜了 -

- • 《三大队》后劲真大?张译贡献狂飙级演技,豆瓣没开分网友给高分 -

- • 就她这身材,还想当一姐? -

- • 《怒潮》:暴力场面直接破防,想象的快感也能很爽 -

- • 郑爽封杀快两年,郑爽2.0出现了 -

- • 《三大队》不止是犯罪片,而是12年的孤勇人生 -

- • 又一年蔡澜神回复!这一次网友被骂爽了… -

- • 《照明商店》:一流原著,二流电影 -

- • 从爆红到翻车,这顶流男神只用了3天 -

- • 孙艺珍的爱情片,《现在去见你》了解一下 -

- • 许鞍华回顾与汤唯合作 坦言彼此都不满意 -