资讯分类

息影18年,58岁张曼玉近况曝光:独居贫民区,穿19元地摊货,不婚无子,活得太飒了 -

来源:爱看影院iktv8人气:12更新:2025-09-17 08:07:22

沉寂多时的张曼玉近日在抖音平台重启了个人账号,接连发布三条动态视频。这些内容以简约风格呈现,细致捕捉了她的日常生活片段,传递出宁静而温暖的氛围。

一边是网友欢呼“女神终于回归”,一边却有人揣测这波操作是否为“炒冷饭”预热,随后转向直播带货。张曼玉自告别“曼神”称号已逾多年,却仍被影迷奉为不老传说。

在娱乐圈中,谈及张曼玉时,导演们总是赞誉有加。李安曾表示,在林青霞的光芒下,其他女演员都难以媲美,但张曼玉是唯一例外。而当杨凡拍摄《玫瑰的故事》时,询问亦舒心目中“玫瑰”角色的扮演者,亦舒毫不犹豫地指出张曼玉的名字:“我不管她会不会演戏,只要她出现,我就要看。”

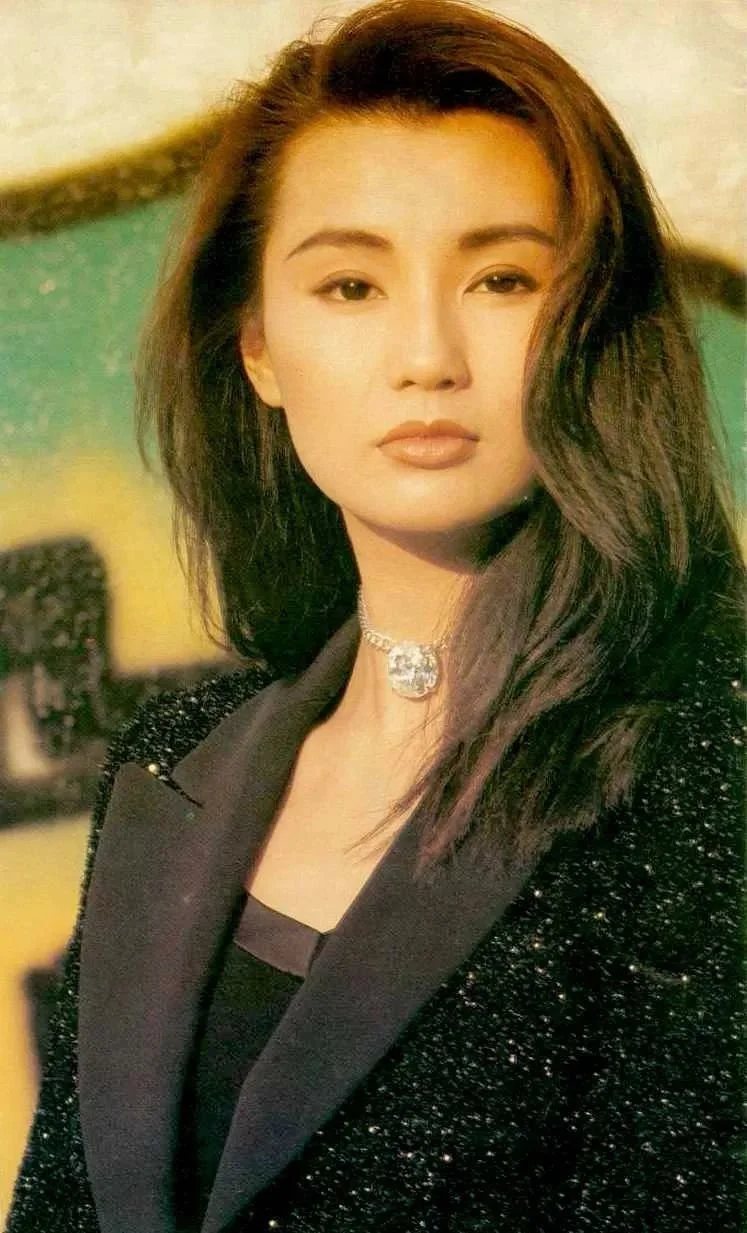

在观众眼中,张曼玉的美仿佛划下了一道无形的界限,有人视她为惊为天人的存在,也有人难以体会她的魅力。作为旅行菌的一员,我属于前者,而对那些无法欣赏她独特气质的人,我深表理解。若仅从面容而言,张曼玉并非典型的东方美人,但她的美却令人难以定义——可以称之为“精灵美”。圆润的脸型、高耸的颧骨、宽阔的颧弓、短而平的下巴,这些看似不协调的特征,在她的脸上却意外地呈现出猫科动物般的精致感。她的眼神中常含着深邃的忧郁与纯真的天资,举止间流露出柔和的妩媚与灵动的气质,既让人感到疏离,又忍不住想要靠近。

在港星美人这场群星璀璨的盛会中,张曼玉的惊艳表现让人不禁赞叹。她凭借独特的气质与出众的外表,成为全场无可争议的焦点,这种自然流露的魅力正是她最大的优势所在。

相较于对颜值的绝对推崇,她身上流露的慵懒与魅惑更令人驻足。难以用单一词汇精准概括的气质,时而如明艳大美人般倾国倾城,时而似阴郁风美女般暗藏玄机。恰似那句古语所言:美人之美在于风骨,而非皮相。

尽管外界对她存在诸多争议,但并未动摇她对自我形象的认知。早在数年前接受《鲁豫有约》访谈时,她曾坦言自己的外貌特征:"我从小就是个丑小鸭,手脚修长,皮肤黝黑,母亲常说'你多丑多丑'。"童年的张曼玉确实不具传统意义上的淑女气质,性格甚至呈现出男孩般的直率。这种特质很可能源于特殊的人生经历——8岁那年,她与姐姐随父母移民至英国肯特郡。在当时少有亚洲面孔的环境中,她经常遭遇歧视与欺凌,这促使她发展出以男性化特质保护自身的本能。

移民后的家庭生活同样充满挑战。父母因琐事频繁争吵,甚至发生肢体冲突,最终分道扬镳。张曼玉跟随母亲生活,后者为了让她在异国立足,对其要求极为严苛。虽然母亲期盼女儿展现柔美特质,但张曼玉却热衷于与男童玩耍,参与篮球运动,甚至卷入斗殴事件。这种与母亲期望相悖的行为招致了严厉惩戒,但她始终保持着内心的倔强。正是这种在逆境中形成的坚韧性格,塑造了她日后在演艺道路上的特殊气质。

中学毕业后,母亲希望张曼玉能按照规划好的道路发展,建议她学习律师或医生等稳定职业。然而性格倔强的她却对这类选择充满抵触,明确表示若被迫学习不感兴趣的专业,宁愿前往伦敦接受教育。在16岁那年,她带着叛逆的勇气独自赴英,因学历限制只能在书店担任店员。尽管生活暂且艰难,她始终保持着对时尚行业的执着憧憬,暗自计划未来考入伦敦时装学院,成为一名发型师,追求属于自己的酷劲人生。命运的转折发生在1982年,随母亲回港探亲期间,她尝试寻找理发店实习机会未果,转而进入商场从事童装销售工作。下班后的闲暇时光里,她凭借出众的身材条件接下拍摄兼职,这些经历意外点燃了她对演艺事业的热情,逐渐引导她走向璀璨的明星之路。

在缺乏人脉资源却怀揣明星梦想的困境下,彼时的张曼玉只能选择一条路径——投身港姐选美比赛。次年,年少胆识过人的张曼玉鼓起勇气报名参赛,凭借出色表现,她一路过关斩将,最终斩获亚军及最上镜小姐两项殊荣。比赛落幕,她凭借优异成绩成功签约香港无线电视台,由此开启了其踏入娱乐圈的契机。

凭借港姐身份带来的优势,她得以快速获得关注,直接从配角角色跃升至女主角,合作的演员阵容中不乏梁朝伟、张国荣等一线巨星。

看似风光无限的星路,实则暗藏锋芒。正因这般顺遂,让她从踏入娱乐圈便陷入舆论漩涡:“美则美矣,却如无魂之躯,仿佛只会在屏幕上踱步的花瓶。”质疑声如潮水般涌来,令人不禁怀疑,这份光环是否真的配得上她的光芒?然而彼时的张曼玉对此嗤之以鼻,她选择明星之路,本就带着对名利的渴望。谈及拍戏,她曾直言:“我不会在这行长久打拼,赚够钱便退居幕后。”这看似洒脱的回应,实则掩藏了内心的不甘。望着同辈演员逐渐崭露头角,唯有自己被贴上“花瓶”的标签,她悄然立下誓言,誓要打破桎梏,只为证明自己的价值。

1985年,张曼玉接演成龙执导的《警察故事》,首次挑战饰演其电影中重要角色阿美。然而首场戏便引发矛盾,因她迟迟未能进入角色状态,遭成龙当众严厉训斥:"你知道一秒钟需要用多少菲林吗?你知道因为你一个人耽误了多少人的时间吗?"年轻的演员脸色瞬间变得难堪,虽知错在自身却难以开口反驳,只能默默流泪。面对连续NG六次的拍摄困境,成龙最终妥协表示"凑合拍了得了",但张曼玉坚持不肯认输,果断要求重新拍摄直至满意为止。

拍摄间隙,林青霞与张曼玉聊起戏中情节,不禁感慨:“为何这般固执?”张曼玉回应道:“我长相普通,唯有把戏演好才能证明自己。”不难想象,那场戏拍摄耗时良久。成龙的影片中动作戏份繁重,其中一幕需张曼玉与匪徒搏斗后从楼梯滚落。面对成龙的询问“用不用替身?”,她坚定地拒绝:“不用。”最终戏份完成,张曼玉满身伤痕,却坦言这是前所未有的畅快体验——全情投入于表演的纯粹感受。

数年后,成龙在拍摄《警察故事2》时再次邀请张曼玉加盟。这一次,张曼玉难掩欣喜之情,她所感受到的不仅是外貌上的认可,更是对自身演技的肯定。在影片拍摄过程中,她全力以赴投入角色,甚至不惜以真摔方式呈现动作戏份。然而,因剧组设备失误导致铁架意外坠落,砸中她的头部致使鲜血直流,最终经医院紧急处理后,最终缝合了17针。

出院后,她重返剧组继续投入工作。在拍摄过程中,她常能向成龙提出专业性的建议,比如某些场景的拍摄手法如何优化。成龙对此总是点头赞同,称赞道:"没错,戏是你在演,如何更好地展现自我,你最有发言权。"

尽管在拍摄多部作品后,张曼玉的演艺事业逐渐升温,但她的表演仍显青涩,尚未完全成熟。幸运的是,她已摸索出表演技巧,只需一次关键机遇便能迎来突破。1987年,这一转机终于到来。业界普遍认为,张曼玉与王家卫的相遇堪称电影圈的经典佳话。当年,王家卫正致力于导演事业转型,筹备《旺角卡门》的拍摄。他不认同外界将张曼玉视为'花瓶'的片面看法,敏锐地察觉到她身上蕴藏的未被发掘的表演潜力,尤其是灵动丰富的肢体语言。

拍摄前夕,王家卫曾试探性地询问张曼玉:“若你的男朋友决定离开你,你会如何反应?”张曼玉脱口而出:“一哭二闹三上吊。”导演随即肯定道:“正是如此,你就这样演。”他始终强调,演戏并非简单的角色扮演,而是要让角色与演员产生情感共鸣。张曼玉回忆道:“在王家卫之前,演员于我而言只是被动的反应者,只能进行无意识的呐喊,如同孩童般哭闹嬉戏。然而在拍摄《旺角卡门》时,我开始探寻角色情感的深层脉络,正是从这一刻起,我真正领悟了表演的精髓,并下定决心将电影事业作为终身追求。”1988年《旺角卡门》上映后,观众在散场时纷纷感叹:“张曼玉似乎变了,原来她也懂得如何演戏。”这部作品亦成为她首度获得香港金像奖最佳女主角提名的重要契机。

张曼玉挣脱‘花瓶’标签的束缚,在实力派演员的道路上不断突破自我界限。她在影片《阮玲玉》中化身中国无声电影时期的传奇影星阮玲玉,通过细腻的演技诠释了这位默片时代标志性人物的悲情人生。

在《新龙门客栈》这部经典作品中,她以豪放不羁的性格和风情万种的举止,演绎出了金镶玉这一令人难以忘怀的鲜活角色。

在《青蛇》这部作品中,她以妖娆魅惑的姿态化身蛇妖小青;

在《甜蜜蜜》中,她所塑造的李翘角色兼具聪慧机敏与温柔仁慈的特质,展现出复杂的性格层次。

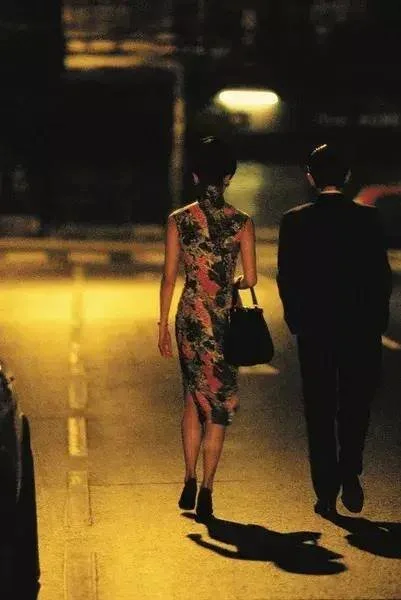

在《花样年华》中,苏丽珍以端庄典雅的形象令人难忘,她的举止间流露出独特的高贵气质与岁月沉淀的优雅魅力。

在《英雄》中,飞雪是一位嫉恶如仇的游侠,她手持利剑穿梭于风雨之中,以果敢的行动守护心中信念。

此后,提及张曼玉时,“拼命”二字成为最贴切的形容。她也凭借卓越成就成为华语影坛获奖最多的女演员,集5座金马奖影后、金像奖11次入围最佳女主角并5次成功摘得奖杯、以及柏林与戛纳电影节双料影后于一身。

直至2004年张曼玉淡出影坛,她所缔造的电影黄金时代,与运气毫无关系,全靠日复一日的勤奋努力与专业积淀。

张曼玉曾提到:“人生中那场永不褪色的爱情。”在追逐事业的道路上,她始终渴望拥有一个在疲惫时能给予依靠的港湾。然而,这位华语影坛的璀璨明星,其感情经历却颇具波折。从出道至今,她曾辗转于11段情感纠葛中。与导演尔冬升的缘分,始于她参加港姐选美比赛的舞台——彼时他是评委,她是参赛选手,一段跨越身份的相遇就此展开。

这段感情最初源于一次经纪人的安排。当时张学友与成龙在一场相亲中相遇,但彼此间并未产生特别的化学反应。半年后,通过一次偶然的聚会,两人重新见面并逐渐展开对话,随后发展为亲密关系。在恋爱期间,他们以普通情侣的身份相处,共同抚养一只小狗,并默契地将其视作“女儿”。

尔冬升对赛车充满热情,但张曼玉认为这项活动存在较高风险,因此他承诺在比赛结束后将彻底放弃赛车运动。

然而,在那场备受瞩目的比赛落幕之后,率先与尔冬升说再见的却是张曼玉。关于这段感情的终结,外界始终议论纷纷,而她仅以一句意味深长的话回应:"我和尔冬升的经历,就像一部未完成的文艺片。" 他们的爱情故事如同众多文艺片的结局一般,充满诗意与纠葛,却终究没能走出虚构的边界。

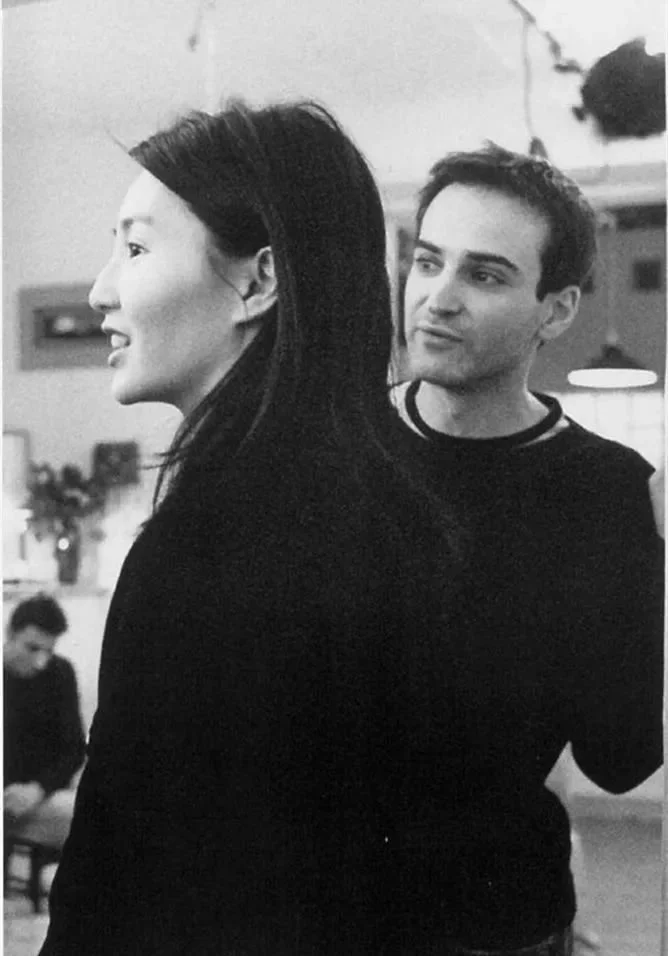

此后,张曼玉又经历了几段备受关注的恋情,却均以遗憾告别。她与《双城故事》美术指导汉克相恋,但汉克辜负了她单纯的情感,将张曼玉写给他的情书擅自发表在杂志上。在与商人宋学祺的交往中,她曾毅然拿出1000万港币帮助陷入经济困境的恋人,却换来对方背叛情谊、另寻新欢的结局。最终,她与法国导演奥利维耶·阿萨亚斯步入婚姻,但这段关系仅维持三年半,便因丈夫的出轨行为戛然而止。

她表示:“我从未经历过情感空窗期,每段感情都充满炽热与激情。每当遇见令我心动的人,过往的回忆便会悄然消散,我的爱情法则在于全情投入,将每一段关系都活成极致的体验。”

在每段感情中,张曼玉都经历了身心俱疲的伤痛,却始终保持着对底线的清晰认知。当关系触及原则性矛盾时,她从未犹豫过,总是果断抽身离去,态度异常坚决。

社会上总有人将感情挫折视为她人生的遗憾。然而,单身、无婚无子的标签并不能定义一个女人的全部价值。在拍摄《清洁》时,她饰演了一位摇滚歌手,戏拍完后,朋友曾试探性地询问她是否对音乐有兴趣。张曼玉认真地反问:"我可以吗?"这份对艺术的执着源于内心真正的热爱——尽管她坦言自己唱得不够好,但每次去KTV时,朋友们总拒绝让她拿麦。直到2014年草莓音乐节,她终于以音乐人身份正式回归舞台,组建的乐队成为她突破世俗审视的证明。

不少人曾表示,张曼玉的公众形象因一次大胆的尝试而彻底改变。她却毫不在意,依旧秉持着初入行时的纯粹与洒脱,果断付诸行动。此后,她在公众视野中的每一次现身,都仿佛带着"物是人非"的宿命感。从#张曼玉住进贫民窟#到#张曼玉买路边摊#,再到#张曼玉逛菜市场#……这些看似接地气的生活片段,悄然勾勒出她与过去截然不同的形象轮廓。

媒体深谙标题的吸引力法则,却总在刻意营造的戏剧性中忽视了真实的张曼玉。当人们期待看到那个被标签化的"落魄曼神"时,实际展现的却是她骑着单车穿梭于城市街巷、搭乘地铁感受日常脉动的从容身影。这种与常人无异的日常,恰恰印证了她不为外界定义的洒脱本色。

她始终保持着对音乐的热爱,年过半百依旧在舞台上绽放光芒。除了传统的歌唱艺术,她还主动学习打碟技艺与视频剪辑,不断拓展自己的艺术领域。这种持续探索与跨界发展的精神,又怎能被简单地定义为事业的衰退呢?

她坦然接纳岁月留下的印记,眼角微陷、身形清瘦,面对旁人的叹息反问:为何非要用青春的容颜定义美?皱纹与衰老,不过是时光雕刻的痕迹,又何尝不是生命真实的注脚?

张曼玉的个性中始终流淌着一股叛逆的因子,令人难以忽视。无论外界如何期待她的表现,她总能以一种出人意料的方式回应,虽非刻意为之,却处处彰显着对自我表达的执着。她曾坦言:‘美并非唯一追求,真正的价值在于如何展现个性。’正如她一贯坚持的信念,传统意义上的剧本框架似乎从未真正约束过她。历经半生风雨飘摇,却始终保持着诗意栖居的姿态。从表面的‘有意思’走向深层的‘有意义’,或许正是她对生命本质的诠释。

最新资讯

- • 葛斯齐正式起诉张兰诽谤 发文称不偏颇任何一方 -

- • 青春不迷茫,成长无遗憾——《老师·好》的真实写照 -

- • 邢佳栋数字孪生人亮相 文娱领域尝鲜AI新技术 -

- • 《傲慢与偏见》:中年人福气的来源,独处 -

- • 张云龙钟楚曦恋情曝光 两人因戏生情甜蜜同居 -

- • 《十二公民》全程都是文戏, 却让观众看出了剑拔弩张的快感 -

- • 燃炸!6部震撼狙击手电影,绝不止战斗的枪火 -

- • 全球最好的科幻片,最顶级的烧脑神作!没有之一! -

- • 江若琳晒照宣布怀孕喜讯 同老公手拿婴儿服好甜蜜 -

- • 瞧不起谁?贵圈就配得上赵樱子 -

- • 《雨人》:穿越金钱迷雾,寻觅心灵之光的兄弟心灵之旅 -

- • 章子怡晒与曾黎亲密合照 称26年同学情谊相互道贺相互鼓励 -

- • 《香蕉天堂》讲述了战火纷飞的时代,两个老兵的故事! -

- • 易烊千玺深圳出席品牌活动 留狼尾发型穿黑色西装帅气有型 -

- • 赵雅芝发布印花风衣造型荷塘写真 清丽优雅仙气十足 -

- • 这5部黄暴电影,美女如云尺度惊人,莎朗·斯通美出天际 -

- • 刘丹回应刘恺威恋情内幕 否认小糯米不喜欢李晓峰 -

- • 当年未在内地上映的10部限制级港片,周星驰上榜2部,你看过几部 -

- • 李冰冰现身首都机场 荧光黄羽绒服搭配丸子头造型清新亮眼 -

- • 不热搜不道歉,爹味爆棚还怪上纲上线? -