资讯分类

她的胸上热搜,毁了谁的性幻想 -

来源:爱看影院iktv8人气:54更新:2025-09-17 11:21:07

‘被蜈蚣爬满的肚子’这一表述,瞬间让人联想到恐怖、阴森与令人作呕的画面感。近日,该词因一位男子以夸张方式形容妻子孕肚而登上热搜,引发广泛讨论。

在一段视频中,他将镜头对准妻子腹部长满红色妊娠纹的皮肤,用夸张的语气抱怨道:“这个肚子怎么会这么大啊?唉,好恐怖好恐怖,好怕啊。”这一言论迅速引发争议,评论区瞬间沸腾。有网友指出:“你知不知道每一道妊娠纹都意味着皮肤被撕裂?这过程会伴随剧烈疼痛吗?”也有声音强调:“妊娠纹是怀孕生子过程中最微不足道的代价。”更有人质疑:“这么大肚子生产时妻子会承受巨大痛苦,即使无痛分娩也需要开全两指,若遇滞产可能还要侧切,这位男士是否想过妻子可能经历的苦难?”

面对视频中因胎儿生长而隆起的腹部与蔓延至全身的妊娠纹,不同人眼中映射出截然不同的视角。有人将其视为生命孕育的见证,有人却仅能联想到恐惧与不适。事实上,这些痕迹的产生源于分娩时皮肤组织承受的剧烈拉伸,其背后是无数纤维断裂的生理过程。妊娠纹不仅影响外观,更可能伴随瘙痒疼痛等不适感,产后这些痕迹难以消退,腹部肌肤会如同橘子皮般布满沟壑,成为母亲难以抹去的印记。正如评论区所言,这仅仅是生育过程中最微小的代价之一。内脏受压、骨盆变形、产道撕裂、持续12小时的剧痛……每一项都足以让人刻骨铭心。生育从来不是影视剧中展现的轻松过程,每个新生命的降临,都伴随着母亲勇往直前的抉择与承受的代价。或许我们无法完全体会这份痛楚,但至少应当以尊重与敬畏之心看待这些身体留下的痕迹。

每位母亲在孕育生命的过程中都会经历独特的痛苦,这些体验如同一份详尽的痛苦目录,因人而异却共同构成生命延续的艰辛篇章。人们常说孩子的出生是母亲的受难日,但事实上,从确认怀孕的那一刻起,女性便已踏上充满挑战的旅程。孕早期便要直面晨吐、便秘、肌肉抽搐和夜不能寐的困扰,这些身体信号如同不速之客般纷至沓来。待到孕晚期,腹部沉重得如同负重前行,每一步都伴随着酸痛,腰椎承受的压力堪比负重铁盘。浮肿的双脚令行走变得艰难,而胎儿对膀胱的压迫则带来频繁的如厕需求。在尚未临盆的日子里,乳腺胀痛与痔疮折磨已提前叩响母亲的门扉,这些生理变化交织成一幅独特的孕期图景。

分娩疼痛在医学界通常被评定为12级疼痛量表中的最高级别,仅低于重度烧伤的疼痛程度。正常产道直径约为2厘米,而生产过程中需将产道扩张至5倍以上,这一过程可能导致产道组织出现不可逆损伤。据临床数据显示,约70%顺产产妇需接受侧切手术,即医生手动切开产道以助分娩,此类手术往往不采用麻醉,因孕妇对生理性疼痛的耐受度已超越手术创伤感。过度用力可能引发严重并发症,如美国印第安纳州产妇贝瑟妮因分娩时用力过猛导致眼球脱出并出现左眼下垂症状。2018年榆林产妇坠楼事件更印证了分娩疼痛的极端性,该产妇因持续剧痛未获及时剖宫产干预,最终选择从5楼跳楼。这些实例表明,"疼到想跳楼"并非夸大其词,而是对分娩过程中生理承受极限的真实写照。

令人欣慰的是,六周之后她的眼球恢复到与另一只眼睛对称的位置。你以为这就结束了吗?其实,分娩通常只是痛苦的序幕。在分娩后的六小时内,伤口尚未完全愈合,产妇便需接受"压宫底"操作,医生通过按压腹部促进子宫收缩并排出恶露,这一过程通常伴随显著的不适感。对于刚完成剖腹产的产妇而言,麻药效果消退后,连简单的肢体活动都会引发剧烈疼痛,更不必说由医护人员进行的腹部按压操作了。'压宫底'带来的痛感固然令人难以忍受,而涨奶的折磨同样不容小觑。应采儿谈及产后艰辛时,曾形象地形容乳房'坚硬如铅球',生动展现了这一阶段的痛苦。

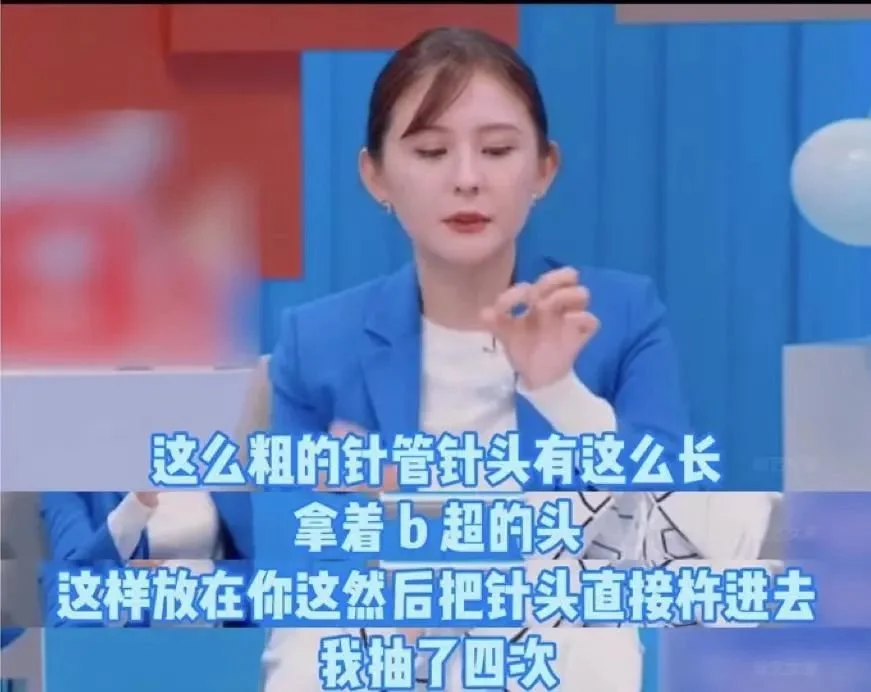

热依扎在生下孩子仅一个月后便加入《山海情》剧组,在哺乳期间坚持带着婴儿参与拍摄工作。为了兼顾戏份与育儿,她需在拍摄间隙进行挤奶、清洗奶瓶等繁琐事务。鲜为人知的是,因乳房胀奶导致左胸形成如石榴般大小的脓包,为不影响哺乳她选择在无麻醉状态下进行穿刺排脓,不得不借助一根特制大针管直接穿刺身体抽出脓液。

即便身体完全康复,妊娠纹与手术疤痕可能仍会永久性地留在母亲的腹部肌肤上,这些痕迹不仅影响外观,更可能成为后续妊娠的潜在风险。在纪录片《生门》中,一位年仅33岁的产妇夏锦菊曾因两次生育经历导致腹部肌肤严重受损,第三次怀孕时医生警告她的子宫已因多次扩张而出现不可逆的损伤,此类情况可能增加分娩并发症的概率。

在第三次怀孕期间,她的胎盘异常附着于前两次剖腹产的疤痕区域,导致危及生命的「胎盘前置」状况。分娩时,胎盘不仅穿透子宫肌层,甚至延伸至膀胱,当医生如同移除一棵大树般剥离胎盘时,鲜血如泉涌般喷溅而出。新生儿啼哭响起的刹那,失血量已达到2000毫升,她经历了两次心脏骤停,最终不得不接受子宫切除手术。在和平年代,生育或许是对女性而言最充满风险与痛苦的考验。然而,即便在生命垂危的产房中劫后余生,她仍要面对来自外界的冷酷指责与偏见。

近年来娱乐圈悄然兴起一种热议话题:明星产后迅速恢复身材的现象。诸如"某明星生完孩子数日便迅速复原""某艺人产后快速回归马甲线"等话题频繁登上热搜,甚至吉娜怀孕期间与郎朗一同引发关注,相关话题#郎朗 吉娜怀孕腰没变化#持续引发讨论。

镜头前,吉娜优雅地转动身躯,展现怀孕后依旧紧致的腹部与腰线,郎朗则站在一旁露出自豪神情,轻抚妻子腰际称赞道:"她的腰几乎没变。"这种对产后的完美身材展示,不禁令人质疑:当明星们在高端医疗服务与定制化恢复方案中迅速复原,将产后身材管理塑造成一种值得炫耀的成就时,为何普通女性的身材变化反而成为焦虑的来源?现实情况是,绝大多数女性在生育后都会经历身体曲线的重塑,而媒体对"零妊娠纹"、"速回原形"的过度宣传,正在无形中加剧普通人群对自身产后形象的不安。从"为什么我怀孕会发胖"到"为何我的妻子没能像电视里那样恢复",这种由审美标准引发的自我否定,让"蜈蚣纹"等产后身体痕迹成为许多女性内心的隐痛。事实上,这种现象并非个例,网络平台上无数产后的真实对比图都在提醒着:那些被精心修饰的完美身材,往往只是少数人能够企及的幻象。

马伊琍在生育二胎后出演《北上广不相信眼泪》期间,剧集播出后引发的热议却并非聚焦剧情,而是围绕其胸部状态展开。观众接连质疑"胸型变化明显"、"未佩戴塑形内衣是否失职"等问题,甚至有人将关注点与演员职业态度挂钩。对此,马伊琍通过一篇长微博进行回应,指出哺乳期女性因生理原因无法穿着紧身或塑形内衣,并强调自己在拍摄过程中始终兼顾工作与育儿责任。

汤唯与雷佳音在合作期间,其儿子曾参与戏中戏拍摄。雷佳音曾在采访中提及,拍摄过程中频繁出现汤唯需要离席上厕所的情况,影响了他的表演节奏。对此,汤唯在镜头前回应称:"你们先聊,我去哭一会儿。"展现出独特的幽默感。

或许雷佳音并未察觉,当汤唯经历产后身体变化时,她正默默承受着漏尿带来的隐忍痛楚。频繁如厕的困扰源于生理机能的暂时失衡,这种难以言说的窘境在公众视野中往往被简化为一句轻描淡写的抱怨。而更深层的困境,则是社会对母亲角色的苛刻期待——当身材焦虑成为产后女性的普遍话题,人们似乎忘记了每个母亲都在经历着身心的双重蜕变。张歆艺在节目中的断奶诉求更显刺目,婆婆的不满折射出传统观念中将母乳喂养视为母爱唯一标尺的偏见。是否哺乳、哺乳时长,这些本该由家庭自主决定的事项,却在无形中被异化为评判母爱的道德标尺,让任何关于断奶的讨论都蒙上"情感缺失"的阴影。

母乳喂养过程中的疼痛感不容忽视,无论是婴儿的自然吸吮还是泵奶器的机械牵引,都可能引发乳头皲裂。这种伤口往往因频繁哺乳而反复发作,难以真正愈合。当社会用"母乳喂养时长"丈量母爱深度时,许多母亲在面对"你喂了多久?"的追问时都会感到焦虑,这种量化评判将育儿责任异化为身体的创伤标记。在职场与家庭的双重角色博弈中,当张歆艺试图重返职场时,婆婆却认为"育儿是女性应承担的责任",这种观念将母亲的付出简化为无条件的牺牲。而一旦选择成为全职主妇,这份职业身份又会沦为难以摆脱的污名化标签。

在韩国社会中,"妈虫"一词折射出对产后女性的刻板认知。《82年生的金智英》中,主角在生育后选择回归家庭承担育儿责任,却常常遭遇旁人议论,诸如"吃丈夫的、用丈夫的,当了妈妈就成米虫"之类的歧视性话语。这种将母亲角色物化为被动消耗者的观念,与产后抑郁的形成存在密切关联。当女性在身份转换中逐渐丧失自我主体性,成为母亲和妻子的双重角色反而消解了原有的主体意识。真正的自我在无数规训、指责和审判中被逐渐压缩,最终在社会期待的重压下变得脆弱而渺小。

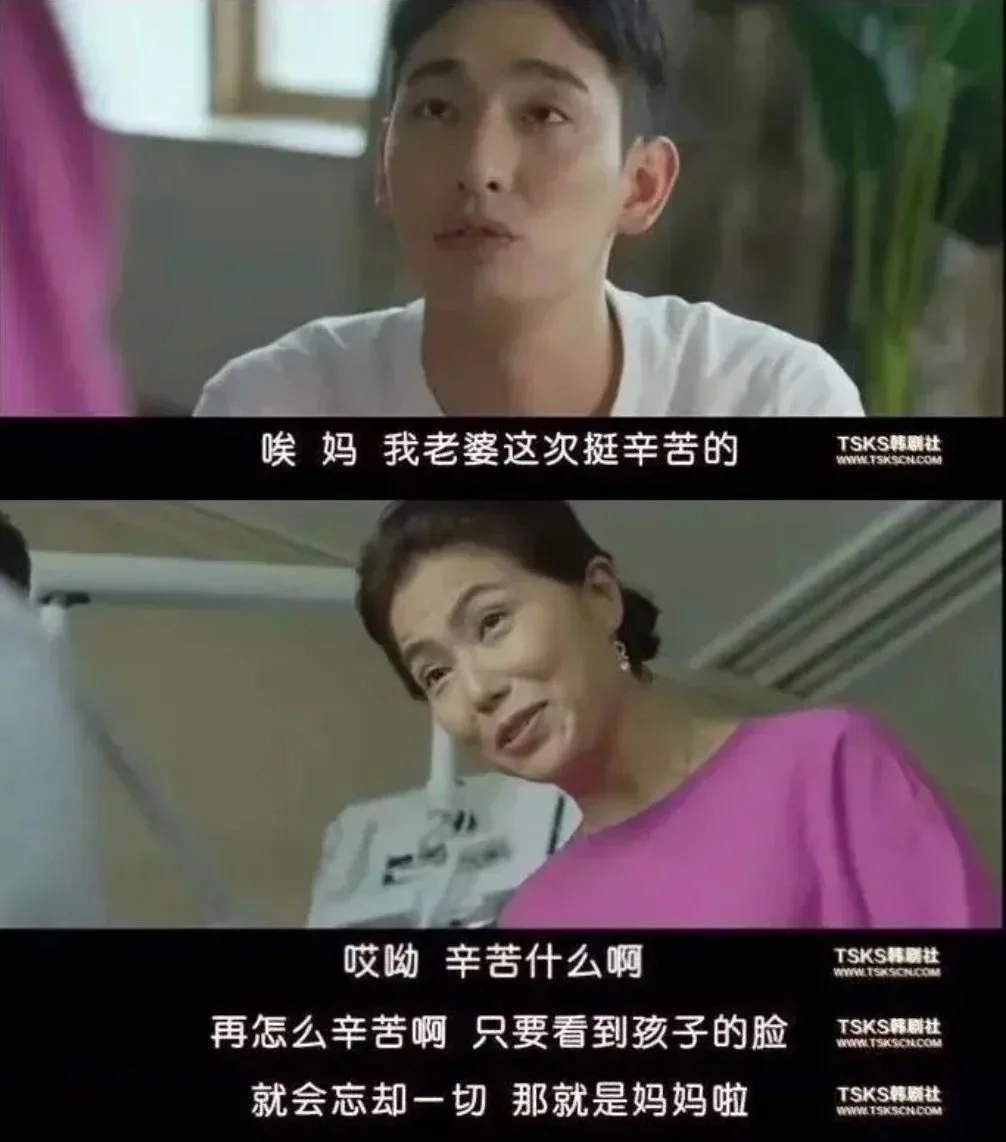

你是否注意到,在长期的社会叙事中,生育始终伴随着两个相互交织的概念:其一为伦理价值,其二为对生育过程的具象描述。长期以来,"母亲"这一角色被赋予了近乎神圣的"无私奉献"标签,这种过度理想化的叙事让生育的真实代价——包括身体的创伤、情感的煎熬以及长期的身心后遗症——逐渐被掩盖,甚至成为不可言说的禁忌。

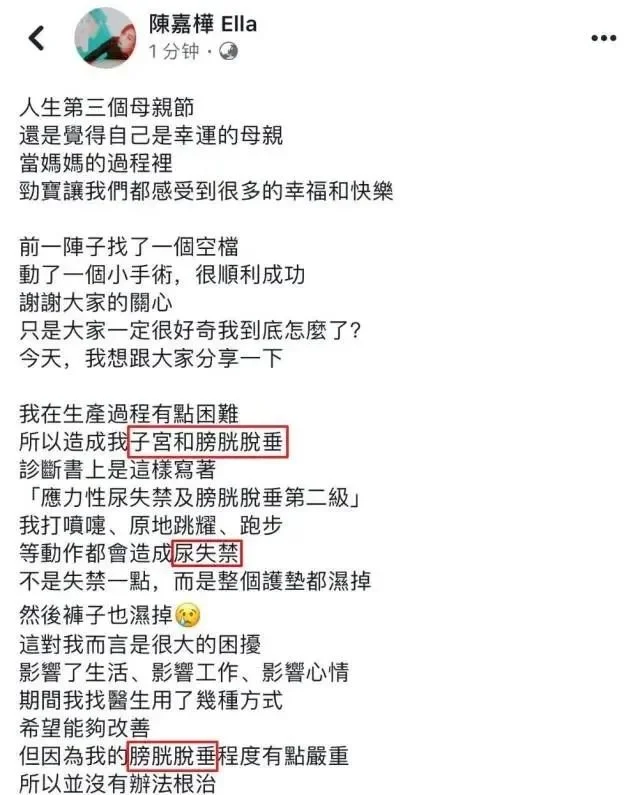

生育带来的隐痛往往成为难以言说的秘密,那些身体与心理的双重创伤只能由她们独自承担。当一位网友在微博分享与母亲的对话时,揭示了一个令人震惊的事实:自30年前生育后,她的母亲便饱受尿失禁困扰。在向母亲和女性亲属求助时,得到的回应却是"女人生孩子哪有完全没问题的",甚至劝她"过几年就好了"。更令人心酸的是,丈夫拒绝陪同就医,而她仍需维持工作与生活。于是,她只能在内裤中垫卫生巾或布料,长期漏尿不仅让身体状况恶化,更带来巨大的心理负担——始终怀疑自己身上的气味。当丈夫的嫌弃目光成为婚姻裂痕时,这种沉默的痛苦竟持续了整整三十年。直到女儿发现手术费用约1万元即可改善状况,才终于让母亲得到解脱。S.H.E成员Ella曾在社交媒体坦承,自己产后三年也经历漏尿困扰,最终通过手术重获健康,这番经历恰恰印证了现代医学对产后尿失禁的有效干预。

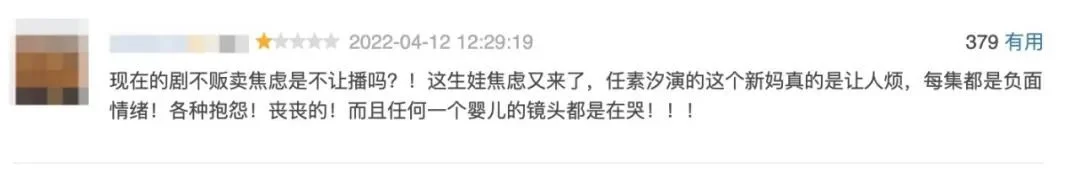

部分人士认为她公开此类私密话题有失体面,但Ella坚持认为更重要的是让其他母亲听到她的声音。她强调:"母亲并非超人,在生育过程中遇到任何困难与情绪波动,都应勇敢寻求帮助。若身边有同样困扰的朋友,请将这份经历分享出去,让她们知晓自己并非独行者,专业的支持与陪伴始终存在。"这一观点引发共鸣,兔姐回忆道,上半年《亲爱的小孩》热播期间,剧集因真实呈现女性生育困境曾被质疑"贩卖生育焦虑",却也让无数观众在剧中看到了自己被压抑的痛楚。

是否曾想过,生育的本质本就是一场充满挑战与痛苦的考验?本文并非旨在劝退任何有生育意愿的女性,而是希望每一位女性在做出选择前,都能清晰认知即将面临的种种问题,从而做好更充分的准备。我们期待在生育过程中,减少不必要的伤害,更多地体味迎接新生命时的成就感与幸福。更重要的是,希望所有读者——无论性别——都能了解:你的母亲、妻子、女儿,甚至是未来的自己,都曾在或即将在生育这条路上经历真实的困境。通过理解这些痛苦与付出,我们或许能阻止一些本可避免的伤害,若伤害已发生,至少能为修复提供契机。很多时候,那些看似无情的嘲讽与恐惧,实则源于对生育经历的无知。唯有将这些痛苦如实讲述,将这些付出清晰传达,人们才能真正明白:母亲并非天生习惯承受痛苦,生育从来不是易事,妊娠纹也并非可怕之物——母亲的伟大,值得我们每一个人用心去爱与珍惜。

最新资讯

- • 许凯与女子牵手同回酒店疑似恋情曝光 女方身份是二字演员 -

- • 推荐5部冷门恐怖片,全看过的我是服了 -

- • 杨茜尧发文为儿子庆祝一岁生日 晒一家四口合照很温馨 -

- • 于正回应旗下艺人许凯赵晴恋情:等了半天就这? -

- • 无所畏惧:真相大白!害许建设坐牢的罪魁祸首,确定是马丽丽无疑 -

- • 肯达尔·詹娜一袭黑色蕾丝缎面连衣裙 美艳精致华丽惹眼 -

- • 《宁安如梦》张遮母亲又惨死?张遮、姜雪宁决裂,结局孤独终老 -

- • 金赛纶涉嫌酒驾被不拘留起诉 检方已正式结束调查 -

- • 《宁安如梦》七大反派结局,周寅之惨死,沈琅、薛太后母子相残 -

- • 杨颖最新运动风写真释出 露灿笑秀优越腹肌好阳光 -

- • 刘些宁戴五彩针织帽清新活泼 对镜头打招呼显可爱 -

- • 周洁琼留微卷长发成熟有气质 粉色羽绒夹克靓丽吸睛 -

- • 《知否》明兰是不是真心对继女蓉姐 -

- • 科勒·卡戴珊穿黑色紧身衣亮相 凹凸有致大秀好身材 -

- • Netflix科幻美剧《三体》定档,进入三体游戏!刘慈欣担任顾问? -

- • 宋威龙兔年红运大片释出 剑眉星目侧颜帅气表现力十足 -

- • 凯雅·杰柏与男友同框出街 着酒红色短裙飒爽迷人 -

- • 王鹤棣十二月封面秀优越腹肌 礼帽搭配金丝眼镜帅气且绅士 -

- • 《扫黑风暴》:用一碗面试探出郑毅红的本性,难怪高明远会动杀心 -

- • 汪小菲起诉大S案首度开庭 双方皆委由律师出庭 -