资讯分类

北京名媛,朋友圈真牛 -

来源:爱看影院iktv8人气:59更新:2025-09-17 12:45:26

宋怀桂的人生轨迹充满了令人瞩目的故事片段。她缔造了中国首例跨国婚姻,组建了首支本土时装模特队伍,成为首个引进外国服装品牌的代理商,更在京城崇文门经营名为马克西姆的法餐餐厅。上世纪八十年代末,这家餐厅堪称文艺圈的栖息地:姜文与刘晓庆连续数年在此庆祝生日,张艺谋携巩俐出席主题派对,《末代皇帝》中尊龙常驻足于此,崔健则在餐厅舞台首次演绎《一无所有》,而张国荣的最后一个跨年夜也在此度过。这些艺术巨匠的共同纽带,正是宋怀桂本人。姜文曾称赞她:“比男儿更刚毅,我钦佩她。”然而,当人们描绘这位传奇人物时,往往忽略了她标志性的童颜与温婉气质——在女儿宋小虹的记忆中,无论事务多么繁忙,她始终以轻声细语应对,极少显露怒意。这种外柔内刚的特质,构成了宋怀桂故事中最动人的底色。

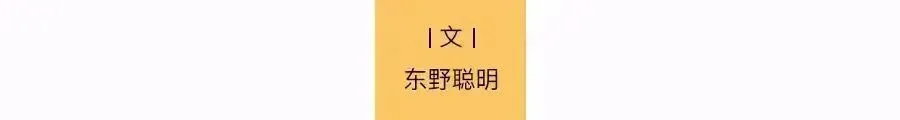

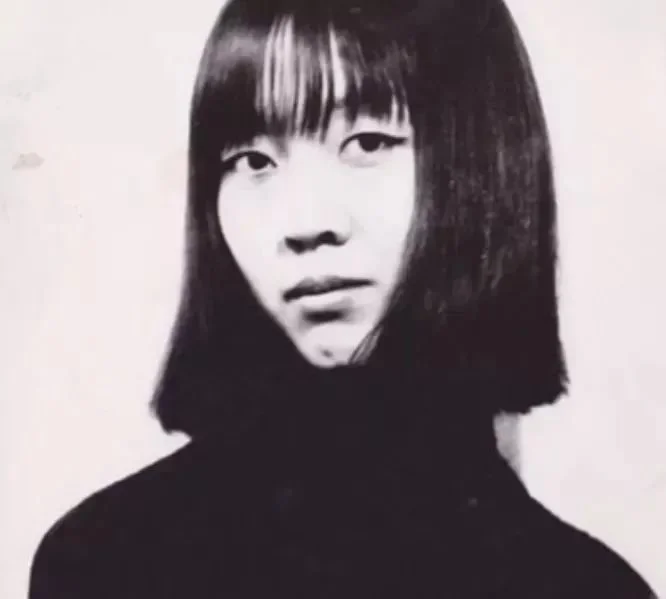

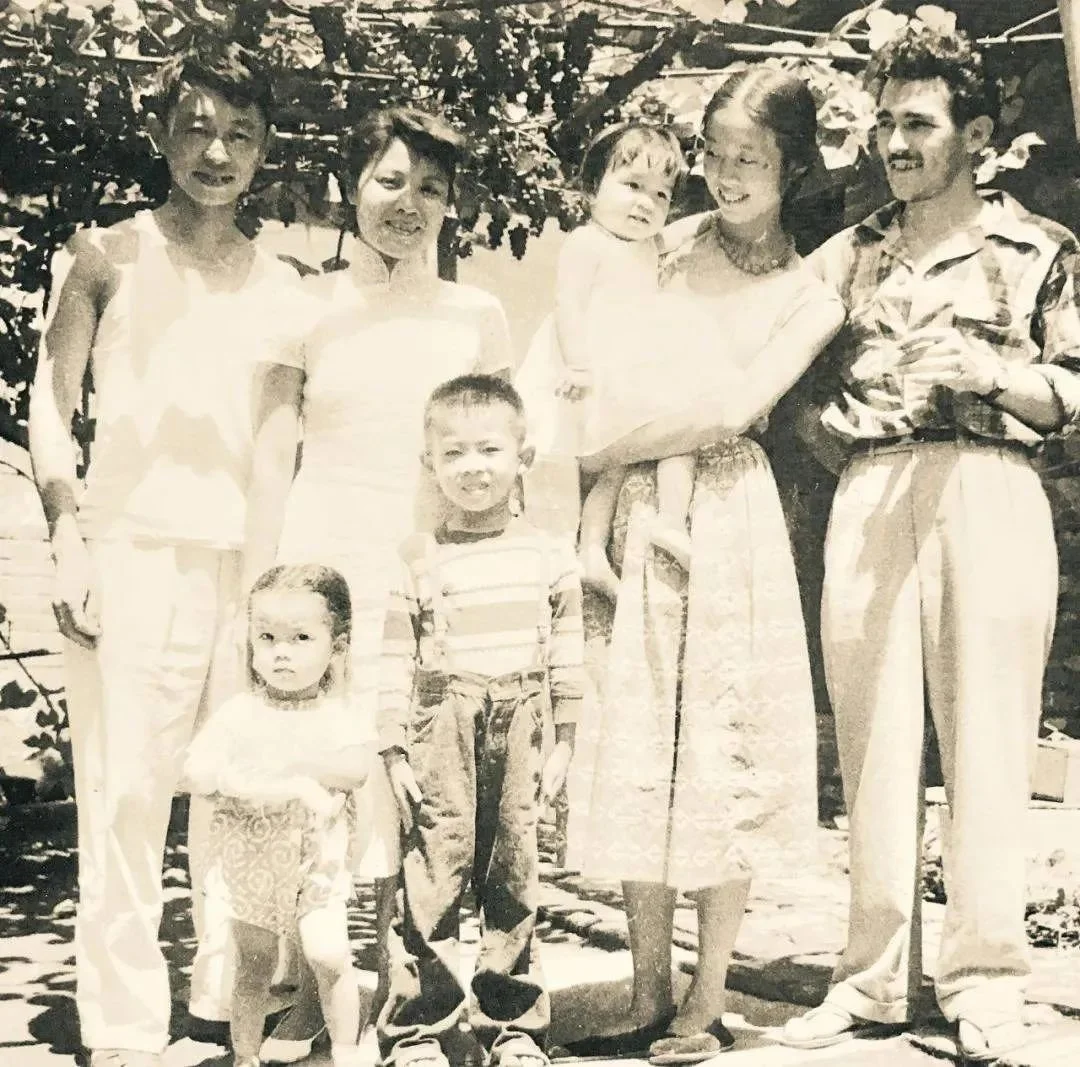

二十世纪五十年代末期,北京东城区的大雅宝社区迎来了一对特殊的夫妻。丈夫万曼来自保加利亚,妻子宋怀桂则是中央美术学院的学生。每日清晨,宋怀桂总穿着连衣裙、踩着高跟鞋穿行于胡同之间,这一场景常引发胡同口扫地居民的悄然驻足。作为新中国成立后首例涉外婚姻,这段跨国婚姻不仅打破了当时的社会观念,也成为了中国现代婚恋史上的标志性事件。

1937年,宋怀桂出生于北京一个知识分子家庭。其父宋荔泉为北京师范大学毕业的民国政府高级文官,母亲陈镜芳则来自金陵女子大学,后成为中学英语教师。这一时代背景下,宋怀桂的家庭背景为她提供了相对广阔的发展空间。然而,相较于同龄人,她早年便展现出对艺术的独特追求,18岁毅然报考中央美术学院油画系,成为董希文教授的得意门生,开启了不平凡的艺术人生。

当时校园里聚集着来自世界各地的留学生,宋怀桂凭借出色的英语能力被委以重任协助一名保加利亚同学万曼学习。随着频繁的交流,两人逐渐萌生情愫。在那个相对保守的时代背景下,这段跨文化恋情注定充满挑战,因此他们只能在暗处相见。为应对世俗眼光,两人共同设计了一套独特的沟通方式——通过辫子传递信息。每次会面前,万曼会将约定的时间与地点写在纸条上,悄悄塞进指定的树洞。宋怀桂则根据纸条内容梳理发辫,两缕发丝代表可以赴约,一缕则意味着需暂缓见面。多年后,昔日好友姜文曾好奇询问宋怀桂为何总爱梳理辫发,她轻笑着回答:"辫子能够传达许多信息。"

宋怀桂与万曼的跨国恋情最终未能逃过世俗的审视,随着关系的公开,来自多方的阻力逐渐显现——保加利亚大使馆屡次告诫万曼,不得与本地女性发展情感,而宋怀桂亦遭遇来自家庭及周围人群的劝说。在学校层面,甚至有声音将这段感情与个人作风问题相挂钩。然而,宋怀桂并未因此退缩,她坚定地表示:"我并未逾矩,因为现行法律并未禁止中国公民与外国公民缔结婚姻。"回溯这段经历,宋怀桂的果敢性格既源于天性中的刚烈,也可能受到家族基因的传承。其母曾是一位不惧传统束缚的女性,当年面对家族为她安排的与陆军上将的婚姻,她毅然在相亲酒楼掀翻桌椅以示反抗。多年后,女儿宋怀桂同样以激烈的行动回应世俗压力,重现了母亲当年的壮举。面对这些压力,她始终未曾退缩,最终于1956年在中央美术学院礼堂举办了一场简朴却意义非凡的婚礼,这段婚姻也因此成为新中国成立后的首例涉外婚姻。

宋怀桂与万曼缔结婚姻时年仅十九岁,这段主动选择的婚姻关系在其人生轨迹中扮演了重要转折点的角色。

在宋小虹的记忆深处,母亲宋怀桂总爱回忆起1958年那场别离。彼时她刚满两岁,父母却因特殊历史原因决定赴保加利亚定居。面对繁重的行李和需要携带的大量油画作品,宋怀桂只得将襁褓中的女儿小心包裹在两张画布之间,就这样带着她踏上了飞往异国的航班。

万曼与宋怀桂在保加利亚相聚后,宋怀桂选择进入索菲亚大学深造艺术。数载光阴流转,她与万曼育有一子,随后又投身演艺事业。在那个时代,女性拥有如此独立的人生轨迹并不多见,她既未因婚姻中断学业,也未因母亲身份止步职场。每当思乡情绪涌上心头,她总会带着子女在异国街头驻足,信中反复叮嘱家人:若归家后未觉疲惫,便多多写信告知,哪怕只言片语亦可慰藉心怀。1974年深秋,37岁的宋怀桂携一双子女踏上归途,阔别故土十六载。站在曾熟悉的胡同巷口,她怔怔望着门楣方向的悄然改变——当年院门朝东而开,如今却转向西侧;记忆中秋日遍地金黄的桂花树,只剩几个灰褐树墩兀立于荒草之间。街坊孩童好奇地围观着这对穿着嬉皮士风格服饰的母子,女儿的喇叭裤与紧身衣、儿子衣襟上的金属徽章,都成为岁月流转的注脚。

宋怀桂的旧照中,那段漫长的离别让母亲在最初的时刻未能认出女儿。当她从屋内迈出,看见院中伫立的三个陌生人,转身便责备起丈夫:“睡觉也没关好门,怎么来了几个外国人?”直到宋怀桂忐忑地喊了一声“妈妈”,母亲才恍然惊觉,眼前站立的正是阔别多年的孩子。离开北京那年,她不过21岁,而今已37岁,母亲也早已鬓发如雪。在那个只能依靠书信维系联系的时代,唯一始终如一的,唯有那一声呼唤:“妈妈”。此次探亲后,宋怀桂开始积极谋求回国工作的契机。1980年,在丈夫万曼的软雕塑作品展上,她结识了意义非凡的服装设计师皮尔·卡丹。

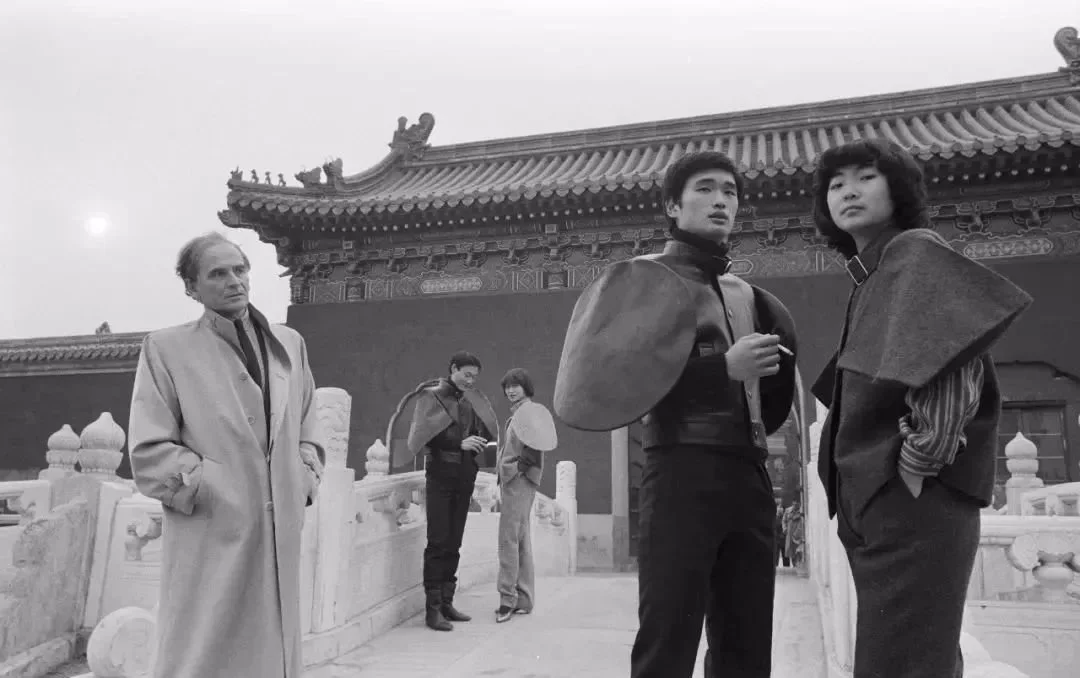

宋怀桂与皮尔·卡丹彼时皮尔·卡丹正计划开拓中国的服装市场,而宋怀桂的文化背景与工作能力将他深深吸引,他曾如此形容宋怀桂:“你就算是把宋怀桂扔到沙漠里,她也能够学会仙人掌的语言”。之后,他邀请宋怀桂担任服装品牌皮尔·卡丹亚太地区的首席代表,负责开拓中国市场,并开启了两人长达数十年的合作。如此之下,43岁这年,宋怀桂回到中国,而关于她人生中最精彩的一部分,也从此刻开始。

宋怀桂与皮尔·卡丹彼时皮尔·卡丹正计划开拓中国的服装市场,而宋怀桂的文化背景与工作能力将他深深吸引,他曾如此形容宋怀桂:“你就算是把宋怀桂扔到沙漠里,她也能够学会仙人掌的语言”。之后,他邀请宋怀桂担任服装品牌皮尔·卡丹亚太地区的首席代表,负责开拓中国市场,并开启了两人长达数十年的合作。如此之下,43岁这年,宋怀桂回到中国,而关于她人生中最精彩的一部分,也从此刻开始。

宋怀桂所接手的任务远非易事。在那个年代,中国社会对“时尚”这一概念仍处于陌生阶段,普通民众的衣着色彩基本局限于“蓝绿黑”三色。面对皮尔·卡丹的委托,她肩负着双重使命:一方面要通过一场服装展演唤醒公众对时尚的认知,另一方面则需组建一支本土模特队伍。由于当时中国尚未拥有专业的模特队伍,宋怀桂只能在街头巷尾四处搜寻身高超过185厘米的青年。经过多方奔走,她最终召集了28名来自不同行业的年轻人,由此诞生了中国历史上首支职业模特队。这些模特中,有人是菜市场摊贩,有人在砖厂工作,还有人在地毯厂从事纺织作业。每天下班后,他们都会先脱去沾满尘土的工装,换上整洁的西装,再前往宋怀桂租用的训练场地进行形体训练。

皮尔·卡Dan与中国模特的缘分始于一场特殊的选拔。经过数月的系统训练后,最初集结的28名模特中不断有人陆续退出。一方面源于训练强度大且缺乏薪酬,另一方面则来自外界的质疑声。彼时"时装模特"尚属陌生概念,在保守的社会氛围中,公众对以身体展示为职业的接受度并不高。宋怀桂对此早有预判。她最初通过北影厂熟人引荐,接触到了方舒、贡海斌与尚未成名的张铁林三位青年演员。面对邀请,张铁林与方舒几乎未加思索便婉拒,唯有贡海斌选择留下。促使他加入的并非职业本身,而是对宋怀桂的认同——见面当日,这位时尚先驱身着黑色绒面外套,外披红色羊绒披肩,脚踩细跟高跟鞋,贡海斌感叹:"整个北京城都未曾见过如此精致的女子。"正是这份独特气质,让他对宋怀桂产生了信任。

宋怀桂(左二)与模特队之间存在着深厚的情感纽带。对于队里的女孩子们来说,她不仅传授了成为职业模特的专业技巧,更以独特的方式诠释了女性魅力的真谛。这位时尚先驱对细节的执着体现在方方面面,甚至口红颜色也会根据场合变换——面对年轻人时选择淡雅色调,谈判场合则采用浓郁色系,晚宴时刻又呈现出别样风情。彼时中国商场尚未普及化妆品专柜,为了复刻宋怀桂的妆容,模特们曾用烧焦的筷子蘸取炭粉勾勒眉形,以夹煤块的火钳烧热后烫发,还将黄瓜与西红柿切片敷于面部。这些充满创意的护肤方式,映射出她们对美的无限追求,也见证着一代女性对宋怀桂式优雅与自信的向往。

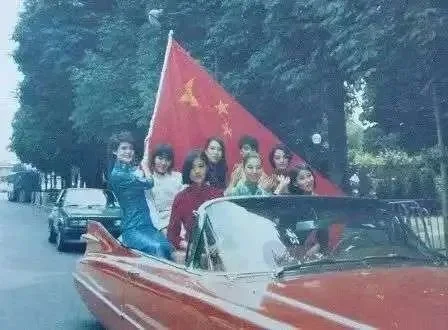

1981年春天,由本土模特首次登台的时装秀在中国民族文化宫拉开帷幕。此时模特队规模已由最初的28人精简至15人,但这场演出获得巨大成功,赢得广泛赞誉。在宋怀桂的引领下,这些20岁左右的年轻模特们迈出了探索更广阔舞台的第一步。1985年,宋怀桂再次带领十二位模特赴巴黎参加国际超模大赛,在巴黎的演出中,模特们身着传统旗袍,手持中国国旗,乘坐敞篷车驶过凯旋门,展现了东方美学的独特魅力。

在法国模特行业悄然萌发的迹象中,宋怀桂此前播撒的某些理念正逐渐破土生长,而她精心培育的另一项事业也如同幼苗般舒展新枝,枝繁叶茂之势初现。

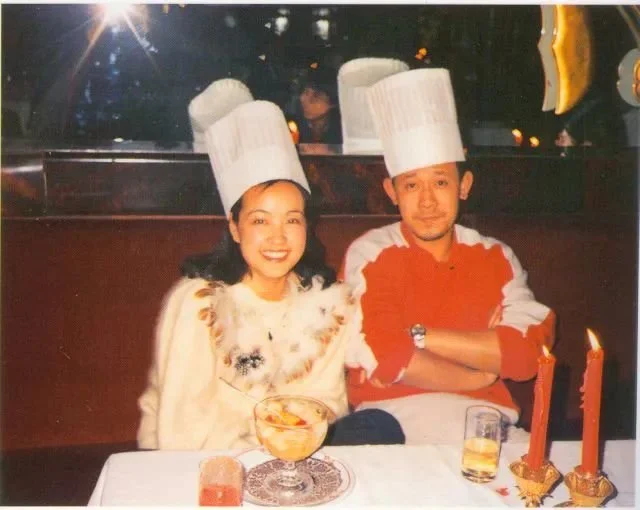

1983年,正值改革开放初期,北京崇文门地区迎来了一家具有里程碑意义的法式餐厅——马克西姆。这家由国际时尚巨头皮尔·卡丹投资、其资深合作伙伴宋怀桂担任经理的餐饮机构,复刻了巴黎总店的装修风格:墙面镶嵌着来自日本的镜面装饰,天花板悬挂着法国原装的鸢尾花造型吊灯,地面铺设着苏格兰进口的奢华地毯。为确保菜品的地道风味,餐厅不仅特邀法国主厨团队驻店指导,更坚持采用法国本土的肉类与蔬菜原料。凭借独特的法国风情与品质,马克西姆在开业首日便引发广泛关注,中央电视台《新闻联播》栏目亦予以报道,迅速成为京城餐饮界的一颗新星。

马克西姆餐厅的另一大亮点在于其影视文化价值。作为北京首家具备纯正西餐制作能力的合资餐饮机构,这里不仅满足了国际客群的用餐需求,更成为多部影视作品的取景地。《金粉世家》等知名电视剧曾在此取景拍摄,使其兼具餐饮与影视双重属性。餐厅凭借这一独特定位,迅速吸引了大量外国客群及西方艺术界人士,成为中外文化交流的重要空间。值得一提的是,每逢晚间营业时段,经理宋怀桂都会身着裙装接待宾客,以优雅的问候方式开启每一场社交盛宴。

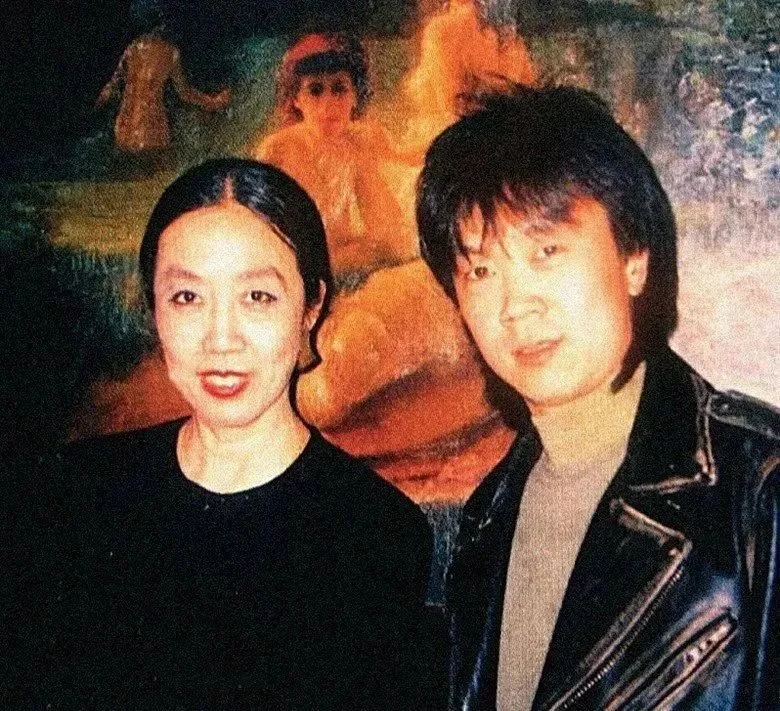

宋怀桂的旧照中,姜文二十多岁,刚完成电影《芙蓉镇》与《红高粱》的拍摄,当时正与比自己年长9岁的刘晓庆相恋。多年来,他每年生日都会选择在马克西姆度过了,并曾表示:“马克西姆为我打开了全新的视野。”

刘晓庆与姜文的旧照而对于女主人宋怀桂,姜问也评价颇高:“她是一个很有吸引力、独特又仗义的朋友,这方面我是仰视她的,我觉得她比很多爷们做事儿还要爷们儿”。刘晓庆更是将马克西姆的成功归结于宋怀桂的魅力:“因为她,我们才喜欢马克西姆。”正在谈恋爱的张艺谋与巩俐,也常会出现在马克西姆餐厅,因为与宋怀桂私交甚好,偶尔两人还会去宋怀桂家聚会。

刘晓庆与姜文的旧照而对于女主人宋怀桂,姜问也评价颇高:“她是一个很有吸引力、独特又仗义的朋友,这方面我是仰视她的,我觉得她比很多爷们做事儿还要爷们儿”。刘晓庆更是将马克西姆的成功归结于宋怀桂的魅力:“因为她,我们才喜欢马克西姆。”正在谈恋爱的张艺谋与巩俐,也常会出现在马克西姆餐厅,因为与宋怀桂私交甚好,偶尔两人还会去宋怀桂家聚会。

巩俐、张艺谋、姜文与宋怀桂曾多次现身马克西姆餐厅,这座位于北京的知名场所见证了众多文化名人的身影。张国荣作为常客,每逢到访北京都会在马克西姆餐厅驻唱,2002年12月31日,他更在此度过了人生最后一个跨年夜。崔健与张国荣亦曾在此相遇。意大利导演贝托鲁奇在1986年拍摄电影《末代皇帝》期间,常于工作间隙光顾该餐厅用餐,与服务生宋怀桂逐渐熟络。后来,他特别邀请宋怀桂出演电影中的“隆裕太后”角色,因其形象与这一历史人物高度吻合。

《末代皇帝》中的宋怀桂(左二)似乎每一位与宋怀桂接触过的人,都能从她身上找到一些不同的魅力,有人觉得她像妈妈、像姐姐,有人则觉得她像好友,像妹妹。而对于演员尊龙而言,在很长一段时间里,宋怀桂都像是他人生中最重要的家人。在拍摄《末代皇帝》时,宋怀桂与尊龙相识,因两人都不喜欢名利场,且对许多事情有着相同的见解,电影拍摄后,两人便成为了好友。因为宋怀桂大15岁,尊龙每次见面都会亲切地叫她姐姐,每次来到北京,他会将大部分时间花在马克西姆餐厅。

《末代皇帝》中的宋怀桂(左二)似乎每一位与宋怀桂接触过的人,都能从她身上找到一些不同的魅力,有人觉得她像妈妈、像姐姐,有人则觉得她像好友,像妹妹。而对于演员尊龙而言,在很长一段时间里,宋怀桂都像是他人生中最重要的家人。在拍摄《末代皇帝》时,宋怀桂与尊龙相识,因两人都不喜欢名利场,且对许多事情有着相同的见解,电影拍摄后,两人便成为了好友。因为宋怀桂大15岁,尊龙每次见面都会亲切地叫她姐姐,每次来到北京,他会将大部分时间花在马克西姆餐厅。

在拍摄电影《蝴蝶君》期间,宋怀桂总是一有空就带着她最爱的粥前往片场探班。自幼漂泊无依且失去双亲的经历,让这位如同亲姐姐般成为尊龙依靠的女性,成为他生命中的重要支柱。尊龙曾深情比喻道:"姐,你就像那慈悲的观音菩萨,我就像你手里的水晶球,千万别松手,否则我这颗水晶球一旦坠地,便会碎成千万片。"多年后,女儿宋小虹回忆父亲时提到:"妈妈始终很喜欢尊龙,或许正因他是个'有点怪'的人——从香港学习京剧到远赴美国,仿佛永远是个没有归宿的流浪少年。"

时光流转数十载,宋怀桂与尊龙的身影已悄然离去,唯有那间弥漫着爵士乐与红酒香的马克西姆餐厅,依旧保存着他们交织的传奇与斑驳光影。往事如烟,却在鎏金灯影与天鹅绒幕布间,化作永恒的呢喃。

在马克西姆餐厅的中央区域,一块可掀开的地毯见证了无数摇滚歌手的起步历程。对于当时的音乐人而言,这块地毯犹如开启梦想的开关,在那个特殊年代承载着他们对摇滚的无限憧憬。上世纪90年代的北京流传着一句俗语——"摇滚并不接近人民,它只接近马克西姆"。彼时乐队现场演出形式仍属小众,寻找专业演出场地尤为困难。作为京城少有的摇滚支持者,马克西姆餐厅每周固定开放一到两天,将地毯掀开构建临时舞台,为尚未成名的音乐人提供展示机会。而宋怀桂则以细致入微的方式呵护这些艺术家,亲自安排车辆接送,演出结束后更热情地邀请他们共进餐食。彼时北京市民的月均工资仅有50元,而马克西姆的单人餐标却高达200元,这种鲜明的对比恰恰凸显了餐厅对摇滚文化的独特支持。

在姜昕的自传《长发飞扬的日子》中,马克西姆餐厅被描述为“中国摇滚乐的圣地”。彼时年仅19岁的她正与窦唯交往,每当黑豹乐队登台演出,她总会坐在观众席中专注观赏。汪峰、郑钧以及唐朝乐队的成员们也在这个舞台留下了青涩的二十岁足迹,而张亚东与梁龙则将马克西姆视为支撑他们留在北京的音乐动力源。作为“中国摇滚教父”的崔健,更在马克西姆完成了《一无所有》的首次演唱。与其他人不同的是,崔健与这家餐厅之间还存在着一段颇具传奇色彩的往事。

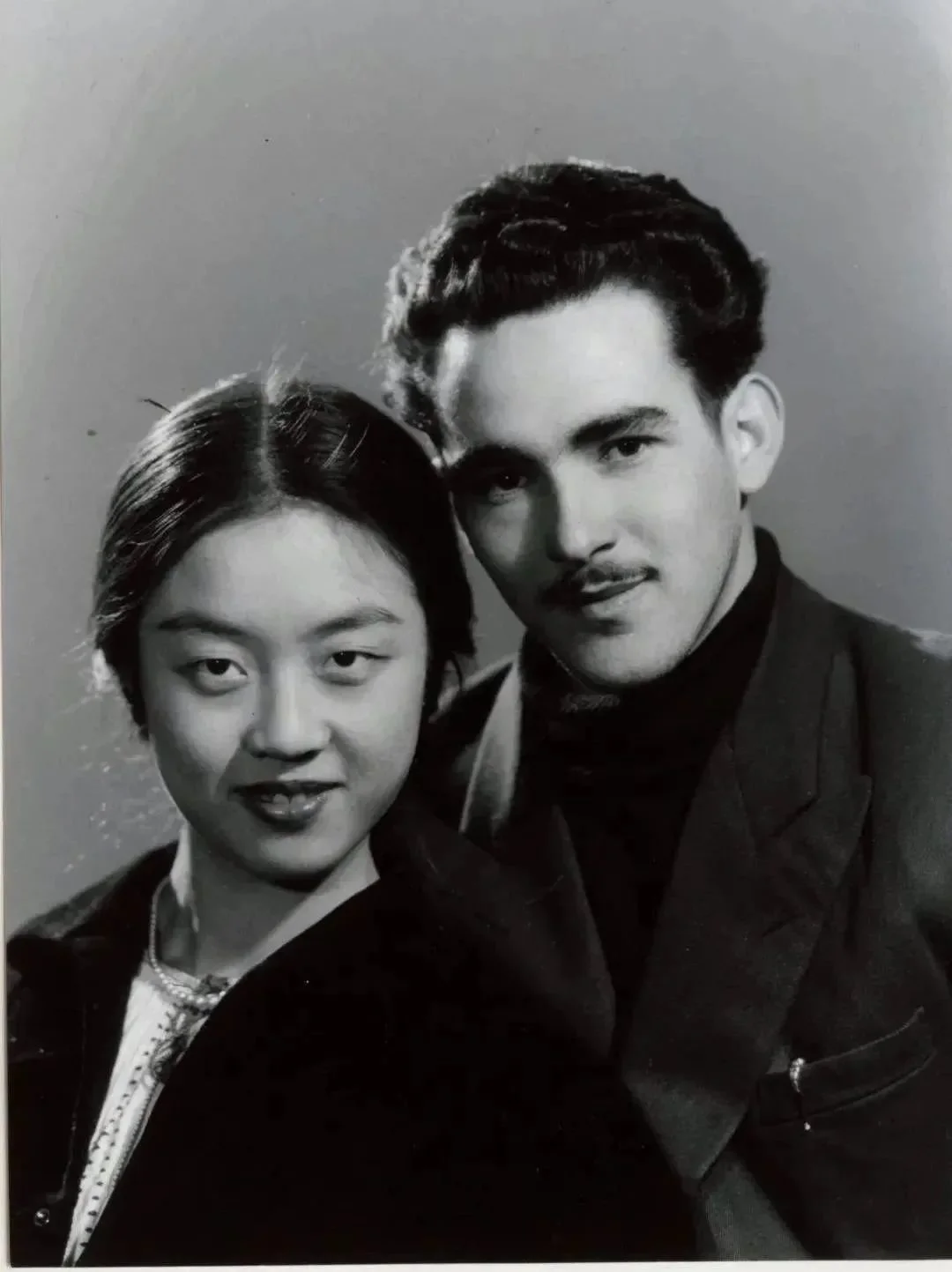

崔健与马克西姆餐厅的缘分始于宋怀桂之女宋小虹。1986年,随母亲迁居中国的宋小虹经摄影师友人引荐,结识了当时在北京歌舞团担任小号手的崔健。彼时崔健年仅25岁,生活拮据,与父母弟共同挤在两室一厅的居所中,常年穿着褪色的军绿色外套。然而其对音乐的执着与追梦精神却深深吸引了宋小虹。在母亲经营的马克西姆餐厅里,崔健首次登台演出,这段经历成为两人关系的转折点。他们逐渐发展为恋人,三年时光里形影不离,常以录音机聆听磁带为乐。宋小虹因小儿麻痹症致双腿不便,治疗效果有限,崔健则竭尽所能寻访疗法,甚至请来中医与按摩师为其调理。尽管身体状况未见明显改善,但宋小虹回忆道:"崔健外表冷淡,实则内心炽热,对人格外真诚。"这段感情中,崔健始终以行动诠释着对音乐的热爱与对爱人的关怀。

1989年,宋小虹的父亲罹患癌症,病痛逐渐消磨着这位音乐人的生命。目睹父亲日渐消瘦的身影,宋小虹陷入深重的情绪低谷,与崔健的联系也因此中断。在长达一段时间的沉默后,两人默契地各自疏远,从未正式举行过分手仪式。谈及感情终结的原因,宋小虹坦言:"在深入了解后,意识到现实与幻想之间存在不可弥合的落差,一个人终究无法彻底改变另一个人的生活轨迹。"而崔健则用"表达节奏的错位"形容这段关系的终点。当马克西姆餐厅的摇滚乐声依旧在耳边回响时,这段轰动一时的恋情却在无声中画上句点。

在女儿宋小虹的记忆中,宋怀桂始终保持着坚强的形象,从未在她面前流过眼泪。母亲的生活多年来被工作填满得密不透风,甚至未曾有过陪伴女儿度过假期的时光。"她每天要接无数通电话,见访客人不断,往往深夜才归家,周末的概念对她而言更是陌生。"这种高强度的忙碌状态持续到1989年,随着丈夫万曼的离世,宋怀桂的人生仿佛被按下暂停键,原本飞速前行的生活轨迹开始出现停滞的痕迹。这一年,她刚好52岁。

宋怀桂与家人回顾往昔,其与万曼长达三十三载的婚姻中,万曼始终以尊重与疼爱相伴,宋怀桂感慨道:"推动我不断前行的,是他的支持与鼓励。"在经历丈夫离世的沉重打击后,随着女儿宋小虹成婚育子,她逐渐从繁忙的工作中抽身。目前,宋怀桂与女儿、外孙女共同生活于北京,她曾用充满生活气息的比喻描绘这段状态:"三代人、三个女人同住一室,跨越四国语言,配备两位女管家,养着两条狗,并收养众多干儿子。"

2006年,宋怀桂在病榻上留下了人生最后的印记。面对终末期癌症的折磨,她仍以一贯的坚韧对子女说:“我会渡过这个难关,你们不要再哭了。”即便在生命的最后时刻,这位传奇女性始终坚信自己不会轻易倒下。然而,她波澜壮阔的69年人生终究还是随着病情的恶化画上句点。宋怀桂曾以一句振聋发聩的话定义人生价值:“有人说,做梦的人是疯子,但我认为,没梦的人才是疯子。”在她充满突破与开拓的生涯中,创造了诸多中国第一:促成首例涉外婚姻、20岁远赴异国与丈夫共同生活、组建中国首支职业模特队、创办北京首批法国餐厅。这些看似平常的片段,实则串联起中国社会变迁的珍贵印记,而其中承载的奋斗故事,唯有她自己最深谙其中况味。但或许在宋怀桂眼中,这些挑战从始至终都只是通往梦想的必经之路。

宋怀桂的泛黄老照片在逝者告别仪式后,被崔健与老友珍藏于马克西姆的角落。当夜,众人围聚一堂,随着音乐响起,舞步渐次轻扬,香槟杯碰撞出清脆声响。场景与往昔的夜晚如出一辙,仿佛时光倒流,众人仍沉浸在熟悉的欢愉中。有人不禁驻足凝望旋转楼梯,期待着那个熟悉的身影再次踏着光影走来,带着一贯的温柔笑意,轻声问候:"你好吗?" 灯光摇曳间,歌声依旧回荡,派对在缅怀与回忆中徐徐延续。

最新资讯

- • 魏大勋评论区沦陷!和秦岚恋情登上台媒头条,知名度太低遭嘲讽 -

- • 影视文化带动传统赓续,欢娱影视助力非遗“爆款”破圈 -

- • 田朴珺专访冬奥会“雪花”设计者曹雨西 跨界访谈节目《共同说》大湾区篇今日上线 -

- • 《无价之宝》上映,张译潘斌龙演技在线,却难以拯救票房低迷 -

- • 它是有史以来最伟大、最著名的电影之一 -

- • 6部被低估的复仇爽片,一口气看完真过瘾 -

- • 还记得碧昂斯吗?女儿出手这么豪气? -

- • 《拯救嫌疑人》的单亲妈妈:张小斐演的是孤勇,惠英红演的是绝望 -

- • 杨幂秦岚谈姐弟恋,怎么都找魏大勋? -

- • 悬疑又烧脑的6部电影,全程反转不断,一口气看完真过瘾 -

- • 动感地带世界杯音乐盛典首秀 李宇春周深刘畊宏同台献唱 -

- • 《惊奇队长2》大杂烩缝合怪之五味乱炖,一股异味,漫威圈钱疯了 -

- • 海陆与男子做核酸同回家被拍 两人排队说笑闲聊状态好 -

- • 丈夫离奇死亡,庭审揭开血淋淋的真相,刺痛所有人...... -

- • 小沈阳晒照称自己是只“敏阳阳” 脸上泛红涂满药膏引担心 -

- • EXO七人舞台合照释出好帅气 透露将在边伯贤退伍后回归 -

- • 《饥饿游戏:鸣鸟与蛇之歌》烂番茄口碑解禁,烂番茄新鲜度仅67% -

- • 郭晶晶霍启刚低调出席活动 二人贴身合影面带笑容状态佳 -

- • 《宁安如梦》第二世宁二和张遮为何还不能在一起?只怪有前世记忆 -

- • 秦岚魏大勋海边手挽手散步 同戴棒球帽贴脸耳语超甜蜜 -