资讯分类

跟随这部中非合拍纪录片,深度直击打工人之苦 -

来源:爱看影院iktv8人气:380更新:2025-09-17 16:30:55

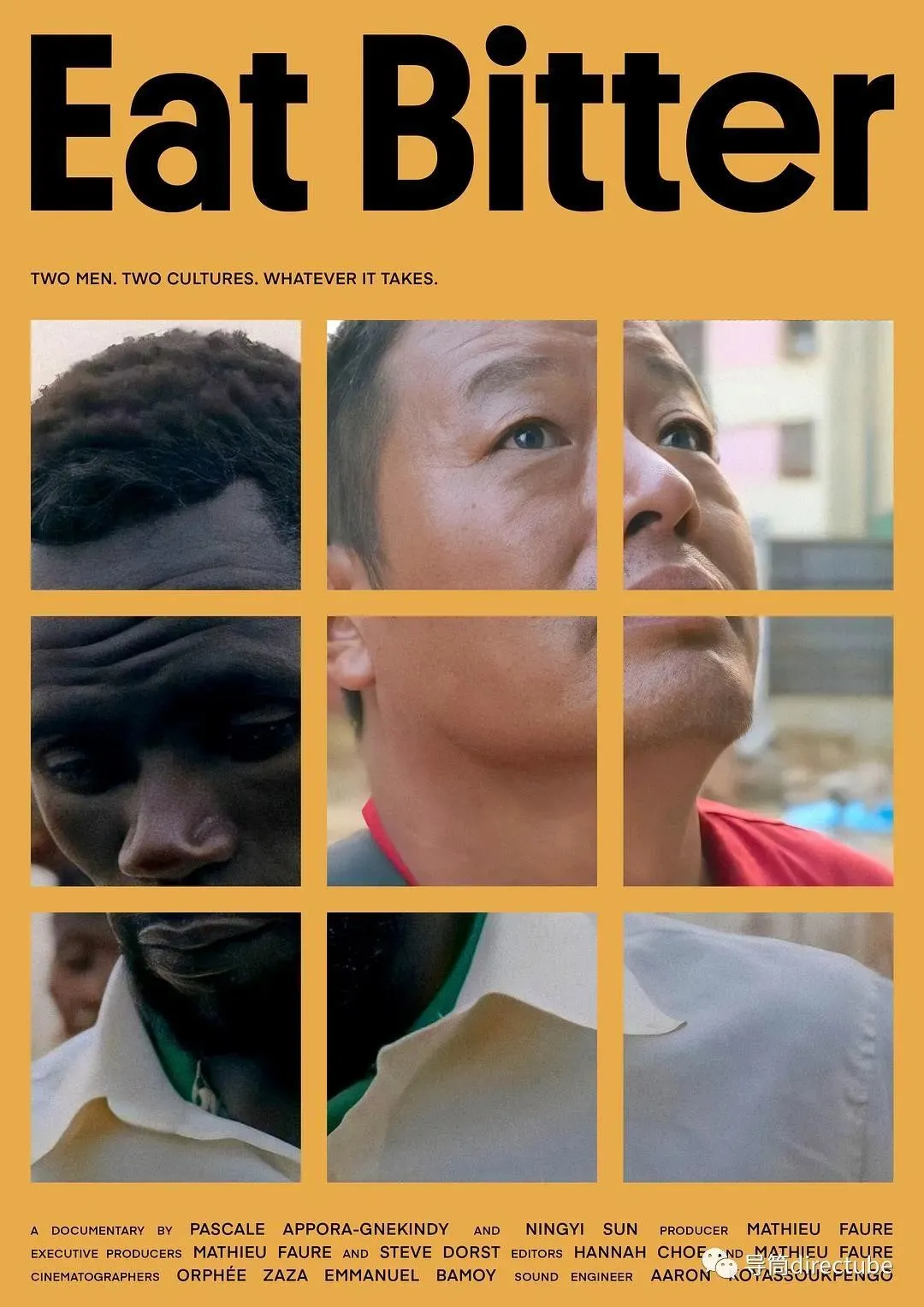

中国导演孙宁忆携手中非电影人帕斯卡尔·阿珀拉·吉内金迪联合执导的纪录片《吃苦》自年初在哥本哈根纪录片节首映以来,已陆续在多个国际影展展映并收获观众的高度赞誉。该片将于11月9日亮相纽约市纪录片节,向北美地区观众呈现其深刻的叙事内容。

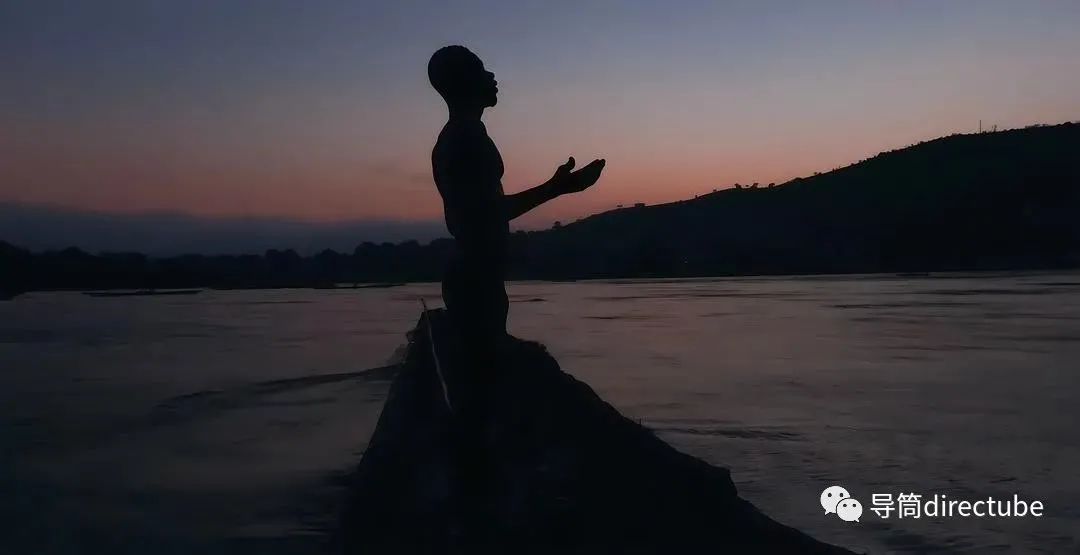

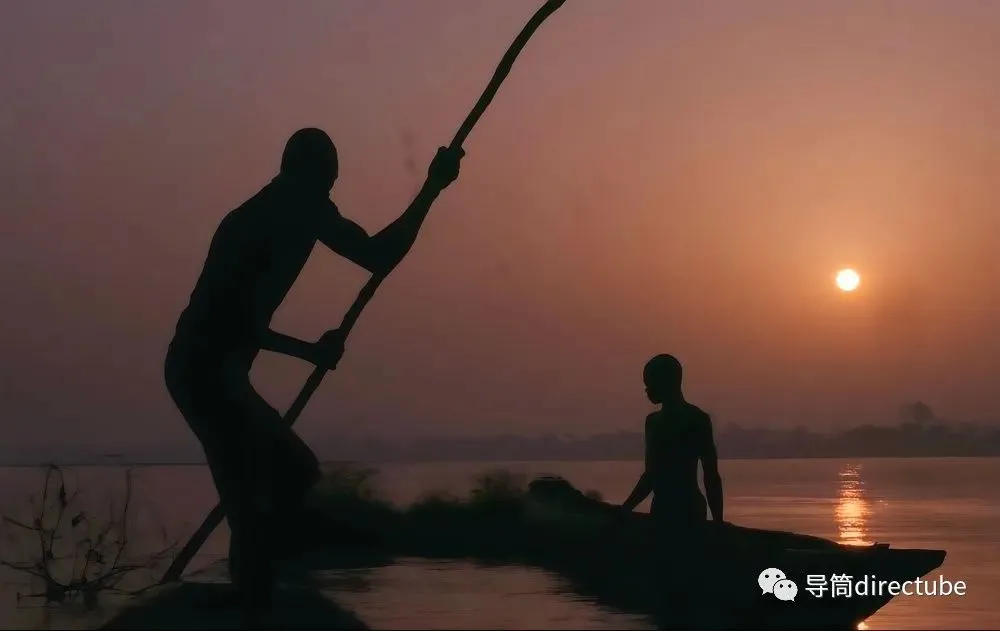

电影《吃苦》以中国在中非设立的多个基建工程队为背景,沿着建筑材料供应链深入挖掘,将镜头锁定在产业链下游的采砂工人托马斯与中国工程队负责人栾建民身上。影片通过这对身份迥异的劳动者展开叙事,既呈现了本国人在本土从事最艰辛工作的生存状态,也刻画了外国人在他乡付出复杂努力的生存图景。在动荡与贫困交织的中非环境中,电影以吃苦耐劳者的日常生活为切入点,展现出比单纯描述苦难更丰富深刻的生存智慧与人性光辉。

孙宁曾于塔夫茨大学深造国际关系专业,毕业后进入联合国系统参与工作。相较于电影学院出身的导演,她的创作更贴近现实主义风格,镜头语言以直观呈现为主,而非刻意追求抽象表达。她身上兼具果断高效的职业特质,在《吃苦》的拍摄过程中承担了多重核心职责。面对采访,她展现出极高的交流意愿,思维活跃且表达流畅,一个问题往往能激发她滔滔不绝的讲述。

孙宁忆在接受采访时透露,自己最初在班吉的联合国工作经历源于对国际事务的热忱。她于塔夫茨大学完成国际关系研究生学业后,曾主动联络多位业内人士,通过50次咖啡会谈与50通电话,最终获得在联合国系统参与工作的机会。根据联合国相关规定,要进入系统需先在基层岗位(field)积累经验,因此她选择加入MINUSCA(联合国中非共和国多层面综合维稳团)担任志愿者。

在中非共和国工作期间,孙宁忆面临两大挑战:一是健康风险,当地疟疾高发,需长期服用对肝脏有害的预防药物;二是精神层面的孤独感,尽管班吉作为首都拥有基本生活设施,但封闭的环境仍会引发心理压力。她特别提及,正是在确认当地不存在榴弹或恐怖袭击威胁后,才决定接受这份工作。

孙宁忆的职务是民事事务官员(Civil Affairs Officer),主要负责接收并分析12个驻地办公室每日提交的报告,追踪武装组织动态,核实情报信息,再向军方提供行动建议。她曾两次前往首都以外的地区执行任务,其中一次在常年气温超40度的干旱地带,只能在联合国营地内活动。这些经历使她深入接触当地底层民众,为后续创作积累了宝贵素材。

2020年9月,孙宁忆开始涉足电影领域。她坦言从小便对表演充满好奇,但因家庭环境未将此作为职业规划。在北京工作期间,她通过参与美剧和美国文化相关的播客节目,逐渐找到将兴趣与工作结合的平衡点。这种"在工作之余从事娱乐相关活动"的模式,成为她持续探索电影创作的重要动力。

在班吉期间,她通过领英平台联系到一位纪录片制片人,对方建议她拍摄关于中非沙子供应链的短片。在河畔偶遇当地采沙工人后,这一构想逐渐成型。制片人推荐了法语联盟培养的年轻电影人才帕斯卡尔作为共同导演,最终促成《吃苦》的诞生。

项目初期,我们便着手参与创投活动,马修作为制片人,与我建立了深厚的战友情谊。他先后向Hot Docs(多伦多纪录片节)和IDFA(阿姆斯特丹纪录片节)提交了提案,其中IDFA成为首个提供资金支持的平台,而Hot Docs的入选更是令我们倍感振奋。在获得初步认可后,团队随即前往中非展开拍摄工作。圣丹斯的青睐让所有人信心倍增,我意识到这部作品或许能真正打动观众,因此下定决心全力以赴。拍摄过程中,我于纽约找到新工作,从2021年3月开始以远程方式指导制作,直到发现中国元素仍需更深度的呈现。由于班吉本地团队缺乏中文沟通能力,素材质量始终未能达到预期,于是我决定在2021年底至2022年中国新年期间重返班吉。这段期间,我在北京接受了两周的摄影专业培训,并主导拍摄了中国人的故事部分,其中嫂子的镜头多由我亲自完成。最终团队积累了150小时的素材,后期制作则全部在纽约完成。

导筒:刚才的对话里你提到帕斯卡尔,你们是在那边直接认识的吗?除了导演是通过引荐加入的,剧组的其他成员是如何组建的?孙:其实挺有意思,当初找摄影指导是通过推荐来的,是个小伙子,看起来不错但后来却没来上班。在中非有宵禁规定,早上五点之后才能出门,我四点多就准备开工了,可他始终没出现。那天我临时让录音师来担任摄影工作,结果拍出来的效果比那个小伙子还要好!后来才知道这位录音师其实是那个男生的老师。我心想这下好了,那个爱喝酒又经常迟到的小伙子肯定要被辞退,于是直接让录音师接任摄影指导,又另聘了一位录音师。整个初期团队一共就六个人,包括EP、我、帕斯卡尔、制片人、摄影指导和录音师。

导筒:团队成员耗时150小时才完成拍摄工作。孙:(轻笑)确实很疯狂,后来我在中非拍摄时特意请了当地女性摄影师拍摄嫂子,八天内完成了两次拍摄。

导筒:我查到班吉曾被列为全球最危险城市之一,如今这座城市的情况如何?孙:这里的危险并非来自直接的武装威胁,而是存在诸多现实困境。例如基础设施不完善,水电供应无法持续稳定。外国驻扎人员会专门建造带有24小时水电供应的住宅区,这些区域往往价格高昂,却让本地居民难以触及。

这种矛盾现象令人深思:当中非人曾被法国殖民统治,如今外国人在当地生活条件优渥,却依然无法摆脱贫困现状。这种长期存在的社会不平等会潜移默化地影响民众情绪,一旦发生意外事件,比如某位军人酒后驾车撞树,旁观的本地人可能突然爆发愤怒,用石块攻击导致其昏迷数日。

这种不可预测性正是班吉最大的安全隐患。在首都区域,政府管控较为严格,人口密集但资源相对充足,整体环境较为安定。但一旦离开市区,就可能进入不同武装组织控制的区域,面临实际威胁。

导筒提到,影片中呈现的班吉形象与《吃苦》所展现的当地风貌并不令人意外。对于中国人而言,中国在非洲的工程活动已形成某种既定印象,而纪录片中涉及的动荡与战乱元素也符合这种认知。但孙表示,影片中仍有部分情节可能颠覆观众对中非关系的常规想象,例如通过个体故事展现的复杂情感。他特别指出,欧洲观众对中非的刻板印象多集中于战乱,却未料到在动荡环境中,当地人依然保持着对生活的追求,包括爱情与事业的向往,且与中国工人存在文化上的相似性。

孙坦言,影片并未刻意强调中国对非洲国家的整体影响,而是更关注个体驱动的故事。他提到拍摄过程中有未实现的片段,例如栾哥的工地事故导致一名工人死亡。尽管现场被封闭且无法进入,但观众仍能看到部分画面。栾哥展现出的坦荡与责任感令人印象深刻,他在事故后主动与受害者家属沟通,并决定前往葬礼表达歉意。嫂子虽未告知孙此事,但后来坦言,彼时受困于文化差异,她担心拍摄会引发冲突,毕竟在异国他乡发生意外,家属的愤怒与本地工人的保护欲形成两极。然而,孙认为若能呈现这一场景,将深刻揭示中非人民之间基于经济纽带的情感联系,以及文化差异引发的矛盾,这或许能为影片赋予更深层的现实意义。

孙导演在谈及影片选角时表示,尽管最初设想以个体驱动的故事为主线,但最终选择让栾建民与托马斯两位主角的叙事线相互交织,共同承载"吃苦"这一核心主题。托马斯作为沙子供应链中最底层的劳动者,其工作强度与环境艰苦程度令人印象深刻,但导演特别指出他从事的下水作业场景却颇具美学价值。而栾建民虽非供应链顶端人物,但作为买家身份能够展现中国人在非洲的特殊处境。导演强调,相较于其他受访者,托马斯更富有表达欲,其爱唱歌的性格使故事更具感染力。对于中国人在非洲与当地人建立深层联系的罕见现象,导演以栾建民为例说明:他不仅在工作层面与非洲伙伴互动,更主动参与当地人的聚会与葬礼仪式,这种跨越文化界限的交往方式在非洲华人社群中并不多见。谈及新加坡移民与非洲中国移民的区别时,导演指出新加坡移民往往会主动融入当地文化,而非洲的中国移民大多数保持自身文化特质,他们赴非的主要目的是通过辛勤劳动改善生活条件,为未来回国创造更好条件,这种务实的态度与当地人的接触更多停留在工作层面。

导筒:托马斯最吸引我的特质,除了他身上透露出的戏剧张力,更在于他那种玩世不恭的生存姿态。他对婚姻关系似乎并不执着,当与妻子关系紧张时,便转向与前女友的纠葛,而那位前女友恰好是他的孩子生母。这种模糊的家庭边界让人感知到他内心的责任感和家庭观念其实并不牢固。尤其对比栾建民这个以责任感著称的角色,托马斯的风流与孩子气反而凸显出一种现代人的精神特质——追求自由、不愿被传统束缚。这种特质在当代社会确实更为常见,也让人觉得他更像是我们日常生活中会遇见的某种类型。

孙:你这个观察很有意思。在传统农业社会的性别分工中,女性往往承担着家庭照料的固定角色,而男性则被期待完成经济责任。托马斯所吸引的女性类型,恰好打破了这种固有模式。他的女友们普遍具有独立思考的能力,这种特质让他的情感关系充满了 unpredictable 的戏剧性。有趣的是,我们的团队发现当地年轻人特别重视"project"这个概念,而托马斯被他们评价为"没有project的人",这种随意和缺乏规划反而成了他艺术气质的注脚。最初我们误以为他只是个音乐家,后来才得知他拥有多个情感关系,这种发现过程本身就很吸引人。要是在稳定的家庭环境中,他的诸多生活体验或许会化作更有深度的创作素材。

在影片创作过程中,我们意外地发现女性角色对塑造这两个男性形象起到了关键作用。虽然托马斯和栾建民看似是故事的推动者,但其实她们的家人和伴侣都在某种程度上参与了角色的塑造。这些女性展现出了令人惊喜的个性特征:托马斯的母亲直言不讳地表示"她走了,你再找新的,新人还会走",这种坦率让角色充满了真实感。嫂子则以毫无保留的态度参与拍摄,有时候甚至会用粗口来表达情绪。这些原本意想不到的化学反应,反而让两个男性角色呈现出更立体的脆弱面。特别值得一提的是,嫂子和栾建民之间的幽默互动,为影片增添了独特的叙事层次。当栾建民主动提出拍摄请求时,嫂子的信任态度让我们得以顺利展开拍摄,这种默契的建立源于对角色本质的深刻理解。

剪辑阶段,我们起初对具体手法并无明确规划。由于托马斯与栾建民并非朋友关系,因此决定以主题为线索进行分段处理——先聚焦于职业背景与家庭信息,随后逐步过渡至他们的日常生活。随着叙事重心的转变,女性角色的戏份也随之增多。在寻找栾哥的过程中,我曾耗费两个月时间,与多位在海外生活的中国人进行沟通,但始终未能找到契合的人物。当时正值春节,许多海外华人生活单调,白天工作,夜晚仅限于看电视,缺乏丰富的社交活动。最终通过栾哥的老板何姐引荐,她经营着当地一家拥有三十年历史的中餐厅,建议我与她旗下员工栾建民交流。尽管起初有所犹豫,但两人简短对话后,我立刻意识到他正是理想人选。栾哥展现出独特的个性特质:面对镜头时毫不迟疑,言语直接且充满真实感。当被问及是否疲惫时,他坦率回应"太他妈累",这种毫无保留的态度令人印象深刻。拍摄过程中,他始终保持专业水准,即便忙碌时也坚持让采访者避免阻碍其行动。这种自然流露的性格特点,使他在表达情绪时同样真实——如首次拍摄春节场景时,因网络不稳定而产生信任危机,他坦言"家都四分五裂了"的无奈。栾哥的这种坦诚特质,使他成为极具表现力的纪录片人物,也印证了我们选择他的准确。

导筒询问:在拍摄期间除了班吉本身的恶劣环境外,疫情是否也对工作造成了影响?中非的防疫措施具体如何?拍摄过程中是否曾中断?是否有成员因病缺席?孙回应:起初我们联合国团队对此感到紧张,担心首例感染会出现在我们身上,这很容易引发当地民众的不满。由于发热、喉咙痛等症状与疟疾相似,许多中非人误以为是疟疾感染。实际上,当地居民经常因各种疾病或意外导致生病甚至死亡,但没人系统统计具体死因,除非出现大规模突发死亡事件,而这种情况始终没有发生。在中非,房屋间距往往达50米,通风良好且常开窗,因此并未出现我们担忧的疫情传播。待全球疫情爆发后,尽管要求佩戴口罩,当地人并不严格遵守。初期我们外国团队高度重视,全员佩戴口罩,但随着观察到实际感染率较低,他们的随意态度逐渐影响了我们,最终班吉的拍摄团队也停止了戴口罩。这种状态颇具魔幻色彩,因此拍摄工作未受实质影响。直至今日,整个非洲地区的疫情似乎并未如预期般严重。

有一次,我跟帕斯卡尔提到,你得多承担一些工作。她反问是否自己做饭,我回答很少。接着又问是否自己洗衣服,我摇头。再问是否缝衣服,我同样否认。她随即说,这些事我都要亲自做,还要照顾弟弟妹妹给他们缝衣服,没办法像你一样睁眼就能工作。那一刻我才意识到,睁开眼睛就能工作竟然是一种特权。她说完后我就沉默了。后期阶段我和马修接手了所有工作,包括公关和社交媒体宣传。制片人承担了我们所有人中最多的工作量,但他心中一定很苦涩,却没人关心他的辛苦,因为他是个白人,而且来自前殖民地国家。我们150小时的素材中有70小时是桑戈语和法语,最终翻译成英文的重任全落在制片人肩上。我们俩从后期开始就没有拿到过工资,但当地工作人员的报酬都按时发放了。对于帕斯卡尔来说,肯定也有诸多不满,比如为什么后期不放在法国,而是选择纽约,这让她很不方便;为什么所有素材不配上法语字幕,让她也能看懂。她提出这些要求很合理,当时我解释说现在手头资金都给了剪辑师,我们连基本工资都没发,实在无力承担更多支出。而且你已经知道我拍了什么,也去过现场,所以不必追求完整的字幕。因此她肯定也有不满意的方面,这种合作确实有些别扭,需要不断磨合。做纪录片实在太苦了,帮你的人太少,总是拿不到钱只能独自苦干。

导筒:你下一部作品是剧情片,主角设定为一位在法拉盛生活的亚洲女性,能分享一下创作灵感吗?孙:在纽约参与演员招募时,遇到一位男生告诉我他一直在等待一个中国人共同讲述宋扬的故事。这一事件曾被《纽约时报》于2017年11月25日详细报道,当时警察突袭行动中,宋扬在情急之下从楼上坠落,至于是意外坠亡还是被推下,始终没有明确结论。随后,我深入展开调查,查阅性工作者在纽约的社会生存状况,也联系了宋扬的家人,这才正式启动了这个项目。我始终觉得宋扬的故事与我自身经历存在某种共鸣,她面对困境时的主动选择让我深有感触。虽然我并未选择重返性工作领域,但那种在现实夹缝中挣扎的生存逻辑却如此真实。当我在工作中感到迷茫时,总会想起她——当选择受限时,人们只能做出当下最现实的决定,而若怀有更大野心,反而可能被更多矛盾裹挟。从她的故事中,我看到的是一位始终在努力争取的人,只是最终未能实现自己的目标。感谢那位男生最初提出合作的契机,尽管他后来退出了项目。正是通过《吃苦》这部作品,我结识了许多优秀的女性,其中两位制片人得知我要继续创作宋扬的故事后,主动提出协助。这个项目的吸引力在于它超越了纪录片的局限,让我能够以更自由的方式展开叙事。

导筒问及是否愿意饰演宋扬一角,孙回应称最初确实有过这个念头。她表示曾希望由其他女性导演来执导,但经过对几部文艺片的观察后发现,那些作品过于注重氛围营造,而宋扬的故事本质上是移民的真实经历。即便采用形而上的表达方式,也必须建立在现实基础之上。因此她意识到,还是亲自执导更为合适,于是决定全力以赴投入学习,力求一次性拍出高质量的作品。谈及对作品的重视程度时,她曾自问'你有多在乎这个东西?'并得到'在乎到拍完了我可以去死'的回答。(笑)这种执着促使她决心将全部心力投入,但具体的出演决定仍需视最终拍摄情况而定。

最新资讯

- • 李安杨紫琼重逢拥抱合照 曾在卧虎藏龙中合作 -

- • 金晨模仿卡塔尔小王子 这是有文化还是没文化? -

- • 可看性很强的5部印度电影,你要是一部都没看,那就太可惜了 -

- • 60岁歌手黄安定居福州!与异性当众亲吻关系暧昧 -

- • 纪录电影《看不见的顶峰》:每个人心中都有一座珠穆朗玛峰 -

- • 著名相声演员相声教育家杨志刚去世 享年83岁 -

- • 内娱双顶流恋爱瓜? -

- • 《为有暗香来》仲溪午:结局莫测,相爱太难,何不放手成全? -

- • 欧豪,你是我的谜 -

- • 《梅花桃花》:钱秀才的党员身份,透露了赵安的命运的凄婉 -

- • 《丁宝桢》:看懂丁宝桢对齐汝嵩说的话,才懂他为何会去四川赴任 -

- • 北京名媛,朋友圈真牛 -

- • 《以爱为营》可以追!白鹿王鹤棣CP感无敌了,感情戏很拉丝 -

- • 27岁女歌手突然失踪,3天后竟在废车后备箱中被发现!尸体被塞进桶中…… -

- • 《宣判》封百川被判死缓,罗怀功要杀齐衡?吴慎远成齐衡保命符 -

- • 怎么连她也变得这么假了? -

- • 救命,又被国产烂片骗了 -

- • 侃爷叫嚣"我爱希特勒",还赞扬纳粹?!网友炸锅,马斯克直接将其封号... -

- • 第36届金鸡奖获奖名单公布,梁朝伟达成“三金”大满贯 -

- • 韩国“性感小野马”泫雅休夫!年初求的婚结不成了 -