资讯分类

他又疯又“贱”,却有趣极了 -

来源:爱看影院iktv8人气:452更新:2025-09-17 19:53:30

老六自称是编书的人,他这样评价自己:「既疯且贱」。

12月伊始,让我们聚焦这位被称为“老六”的学者——张立宪,《读库》的主编。尽管“老六”一词在网络上常被用作调侃或贬义,但在学术圈内却是对其专业地位的认可。这种称呼的双重含义,恰巧与网络用语产生了有趣的交集。

(附上这张照片,绝非恶意评价)大学时期,他在宿舍中位列第六,因此获得「老六」的称号。这个称呼意外地成为他的专属标签,甚至延伸至微信公众号的命名——「六格拉底」。真正欣赏「老六」的人,往往被其才华折服,为品德所打动,却从未因外貌产生好感。他自嘲式地形容自己「长相如同社论般严肃」,调侃这种形象难以吸引女生注意。

老六似乎收敛了以往的张扬,寻常人难以从他脸上察觉任何权威气息,倒让我联想到街角买瓜的「华强」,两人在朴实中透着几分相似。

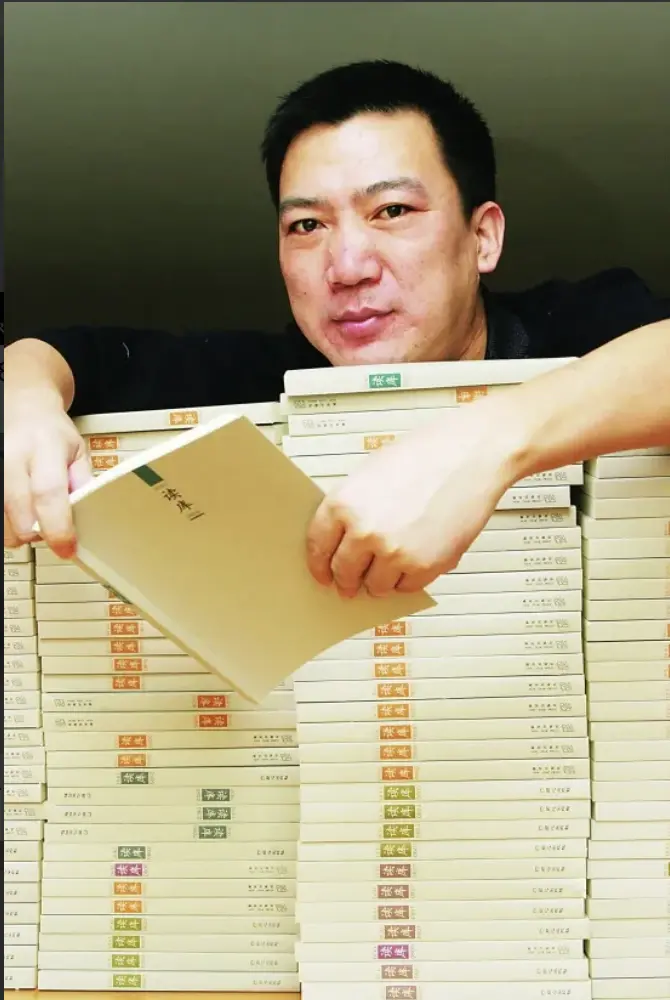

无需揣测便能明白,老六的魅力全然寄托于内容本身。作为《读库》六年的忠实读者,我反而更欣赏这种反差所带来的独特魅力——他的书籍设计素净如初,封面仅留两个字,不设序跋,也不冗长的作者介绍,开本即是正文,这般纯粹的呈现方式恰似他为人处世的风格。这种克制的表达,恰是其作品最动人的注脚。

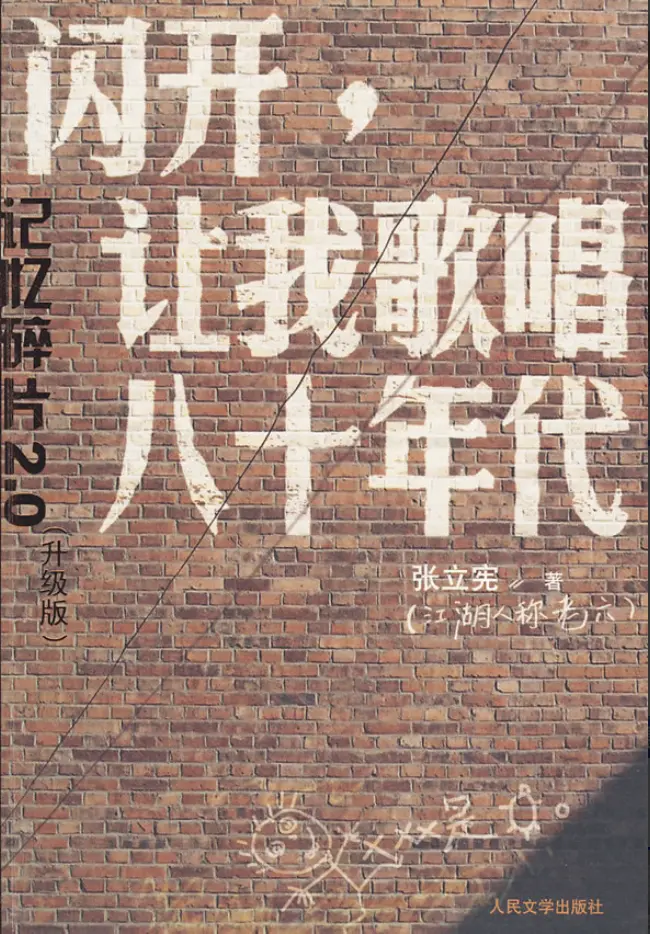

老六属于标准的「六八一代」,出生于六十年代,却将人生最灿烂的青春献给了八十年代。那个年代的文艺青年总能真切感知到国家的崛起脉动,怀揣着对未来的笃定信念。他后来出版的《闪开,让我歌唱八十年代》便是一份献给那个黄金时代的深情告白,书中流淌着一位老者面对时光流逝时的执着与不甘。

老六出生于河北农村,与文艺并无太多交集。然而他的父亲却对知识怀有炽热追求。少年时便立志以学问立足,却在15岁被迫辍学务农。待到成年后的日子稍有起色,他仍坚持通过自考与函授继续深造。即便家中经济窘迫,订阅报刊杂志的费用从未削减,《旅游》《文史知识》《中国少年报》等刊物成为少年老六窥探世界的窗口。18岁那年,他凭借不懈努力考入中国人民大学新闻系,恰逢北大中文系当年未招生。刚入学便随同新生们搭乘闷罐车奔赴山西临汾接受军训,黄土地上他们神情肃穆地执行指令,内心却燃烧着坚定信念——唯有苦读方能出人头地,实现人生逆袭。

那段时期堪称出版业的黄金时代,单本书籍销量三五万册早已是寻常之事,成为图书编辑既令人艳羡又颇为实惠的职业选择。大学毕业后的老六被分配至《河北日报》,最初月薪与奖金合计仅120元,生活富足无忧。两年后国家统一调整薪资标准,其月收入骤增至六七百元。这种境遇究竟是幸事还是憾事,已无从考证,但彼时的他因失恋而彻底放弃情感支出,将全部积蓄投入购书。彼时图书价格亲民,中华书局推出的20册《资治通鉴》套装仅需58.2元,精装版《剑桥中国史》九册合售亦不过百元,甚至《伊加利亚旅行记》两册仅需3元。在老六的回忆中,那段时期是他「从未体验过如此畅快淋漓的购书体验」。

在那个充满文艺气息却暗藏竞争的圈子里,书籍成了珍贵的战利品。每当有好书出现,总要经历一番激烈争夺,唯有关系足够铁的兄弟才能共享两本。所谓「暖」,是他们独创的行话,意味着将心仪之书像母鸡孵蛋般紧紧抱在怀中,连迈克尔·泰森这样的强人都难以夺走。彼时的兄弟较量,往往以读书为战场,随口背诵一大段经典文字便能彰显实力,若背不下来也需从书堆里精准找出指定书籍,翻到正确页码朗读。否则,便只能在书友圈里颜面尽失。那段充满烟火气又令人怀念的时光,就这样在字里行间流淌。直到28岁那年,老六毅然决然地踏上了告别之路,放弃体制内的安稳生活,投身北漂大军。这一步迈出去殊为不易,却也展现了他惊人的自我决断力。初入京城的三年,生活如同风中飘摇的风筝般不稳定,住所频繁更换,曾睡过地下室、住过合租屋,甚至在最拮据的时候借宿他人办公室。背负着仅一个行李包和全部家当,他在传媒圈辗转腾挪,从报纸到杂志,从出版社到电视台,各类岗位都曾留下他的足迹。风光时刻,他甚至担任了现代出版社副总编辑一职。

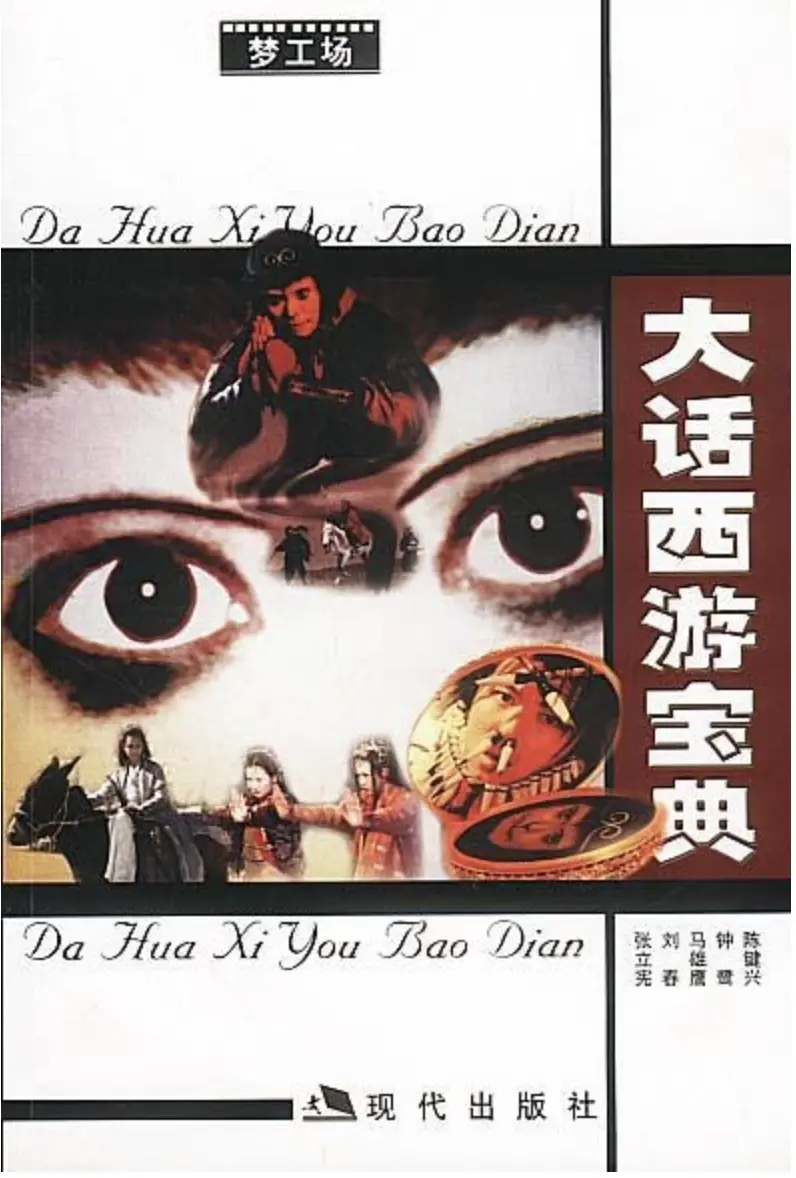

在这个行业中脱颖而出,不仅需要敏锐的市场洞察力,更离不开精准的选题判断。2000年,老六凭借《大话西游宝典》与《知乎者也罗大佑》两部作品成功突围,前者甫一上市便斩获30万册销量,后者则因精准捕捉罗大佑首次登陆内地举办演唱会的热点事件,出版后迅速引爆市场,销量突破预期。

昔日被视为「老六」的他,在网络热潮中曾是才华横溢的作者群中一员。彼时众人沉迷于虚拟世界,与网友斗智斗勇,待到交稿期限却频频推诿。迫于无奈,他亲自下场追查网络踪迹,结果反被网迷文化感染。随着在文化圈站稳脚跟,他成为「老男人饭局」的核心人物,与陈晓卿、王小峰、罗永浩等常聚一堂。为方便联络,他甚至在BBS上开辟「饭局通知」专区。每当酒意微醺,他便领唱罗大佑的歌词,众人随之合唱,泪眼婆娑间感慨万千。他自述:「无数个夜晚,我独自守候饭局,边等边思;等人来时,边饮边论;醉意朦胧中,既失忆又怀疑人生。」在觥筹交错间,时光悄然流逝。回首望去,他已从昔日的青葱学子成长为功成名就的行业翘楚,拥有资本与话语权。然而在觥筹交错的表象之下,他始终难掩内心的空洞——那些看似主动的选择,实则是被命运推着走的无奈。每当有人递来「当主编」「办杂志」「做网站」等邀约,他便欣然接受,仿佛所有机遇都主动叩响门扉。这种被选择的便利,反而让他迷失了最初的梦想,陷入对自我追求的迷惘。

长久的焦虑之下,老六觉得自己坠入了「脆弱凄惶的至暗时刻」,昔日沉稳的饭局变得索然无味,连发一条短信都需迟疑许久才敢发出。人到三十五岁,往往面临一次「精神涅槃」的抉择——要么是心理死亡,像一条笔直的线走到终点被时光掩埋;要么便要「挥刀自宫」,斩断旧日桎梏,以清白之躯重启人生。无论选择哪条路,结局似乎都指向终点。

2005年,老六36岁,事业迎来新的高峰,他的人生轨迹已到达需要深入研习「期权」的阶段。某夜,他乘坐长途大巴从石家庄前往北京,天降大雾让原本三至四小时的路程拖延至八九个小时。当抵达终点时,仿佛穿越迷雾般,他的未来轮廓逐渐清晰。他毅然辞去即将入职的新工作,选择窝在家中闭门不出,全身心投入到未来蓝图的构思中。三四天后,《读库》的基本架构终于成型。无论后来的《读库》经历怎样的风雨,是否能够持续发展,老六始终认为这是他36岁时做出的最勇敢的决定。36岁又如何,「死」得起。

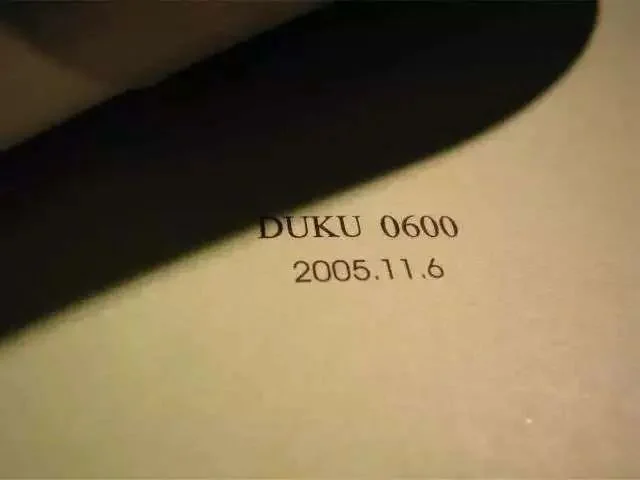

「我想要打造一本更接近书籍的杂志,或者说,一本真正能被称为书的刊物。」这句话看似空泛,实则暗含讽刺。在出版界深耕多年的老六清楚地意识到,自己曾制造过多少不光彩的出版物,明明是劣质产品却仍强作镇定地兜售。他渴望创作出能对得起读者、对得起作者、也对得起自己良心的作品。2005年11月,试刊号《读库0600》正式面世,规模虽小,却承载着他对出版业的深刻反思与重新定义。为了销售,他带着热乎乎的书本亲自跑到三联书店摆摊,这种行为就如同「360跑到腾讯去卖东西」般荒诞。他原本预计最多能卖出100本,结果当天竟售出300本,老六欣喜若狂,几乎笑出声。

令人钦佩的是,老六在《读库》创刊初期便展现出卓越的洞察力,他邀请东东枪对尚未成名的郭德纲进行深度跟踪报道。彼时的郭德纲仍处于蛰伏期,天桥乐剧场门可罗雀,而半年后《读库》正式发行,郭德新星璀璨,媒体争相报道。但《读库》呈现的郭德纲始终保持着独特的完整性——未被商业炒作消解,未被舆论曲解,更未沾染名利之气。当时老六一人承担全部工作,从选题策划到稿件整理,从排版设计到印刷发行,构建起完整的出版链条,堪称行业奇迹。更令人感动的是他亲力亲为处理物流事务,每日在家撰写快递单、打包书籍,亲自送往邮局寄出。老粉戏称其字迹难看,却正是这份执着与匠心,让粉丝群体对老六的认可逐步沉淀。

打造一个品牌并非易事。2006年,老六曾因分销商未能及时回款,面临《读库》未满周岁便被迫停刊的危机。在最为绝望的时刻,他在微博上写道:「遇到一些困难,敬请大家耐心等候,这是个特殊的行业,具体到某本书或某套书,其命运的脆弱程度,甚至比街头卖煮玉米和烤红薯的无证摊贩还要不堪。」为维持生计,他重返职场,工资除用于偿还房贷外,其余全投入出版事业。直到2011年7月,北京遭遇暴雨,库房损失惨重,八成库存被毁。老六形容当时的痛苦,称其为「肝肠寸断」。

或许经历了重重挑战,老六对《读库》的情感愈发深厚,将其视作患难之交。他确立了"三有三不"的编辑准则:内容需有趣、有料、有种,同时不惜成本、不计篇幅、不留遗憾。一路追随老六成长的读者都清楚,《读库》的选题标准愈发严苛,往往聚焦于那些不具市场吸引力却值得关注的议题。他们始终关注着大众容易忽视的群体与话题,在热点之外探寻被媒体冷落的真实面向。柴静曾评价道:这种真实如同剖开内心般赤诚,绝非名家苦思数日便可完成的佳作,唯有亲身经历,才能窥见世界的另一面。

为确保内容的严肃性,老六坦言文艺的价值远不如真实,尤其是那些被过度包装的文艺形式。即便公司规模日益扩大,他仍坚持亲自编辑每一篇文章,从文字斟酌到装帧设计,再到纸张选择,皆亲力亲为。这种近乎苛刻的坚持使他自嘲为"既疯且贱"的执念者。十八年来,正是这种对内容纯粹的追求与坚守,铸就了《读库》独特的口碑积淀。

2019年,老六陷入连串困境,不仅遭遇勒索与算计,还要承担繁重的搬迁任务。「可我本来就是个编书的啊...」面对种种压力,他只能苦笑。11月4日,他选择通过公开信寻求帮助,却在收到大量善意捐赠后婉拒了所有支援,坚持用商业方式应对危机。《读库》推出全线8折优惠,将这份诚意传递给读者,筹得的资金最终解决了自身难题。老六始终以尊严为重,无论做书还是做人,从不懈怠。关于《读库》未来的存续时间,老六也难以预见。当纸质书阅读群体日渐萎缩,这个领域注定面临衰落。在短视频盛行的时代,试图用深邃文字吸引关注,仿佛在虎口夺食。但他始终坚信,阅读仍然是世间最珍贵的事,精神世界的塑造离不开文字的力量,哪怕这些文字充满艰涩与思考。

老六始终将全部身心投入书籍创作中,拒绝任何形式的资本介入,包括上市融资与企业并购。他以纯粹的匠人精神践行着自己的理念,这种坚持被外界贴上「理想主义者」的标签。然而他始终不认同这种虚浮的赞誉,认为真正的理想主义应体现在将构想付诸实践、让理想落地生根。作为一个50多岁的出版人,他更看重现实的可行性,只要尚有精力与创造力,便专注于打磨当下每本书的品质。在《读库0600》试刊号的扉页,一个被刻意保留的日期「2005年11月6号」悄然暗示着某种传承与坚守。

在36岁生日这一天,老六将《读库》视为自己重新出发的起点。历经十八年时光,他依旧沿着这条道路坚定前行,轻描淡写地说道:“这份工作让我感到充实与快乐,便决定继续前行。”

最新资讯

- • 这6部高智商犯罪电影,每一部我都能看10遍 -

- • 《刀尖》全员“有背而来” “刀锋特工”张译身负国恨家仇潜伏南京城 -

- • 好看的6部特种兵电影,从头打到尾,你看过几部? -

- • 推荐6部限制级爱情电影,每部都在刺激你的感官 -

- • 《热搜》周冬雨的性虐暗示,虽被导演处理,但看懂了头皮发麻 -

- • 《我的助理不简单》演技排行,配角不太出彩,全靠主角支撑 -

- • 《田耕纪》26集大结局:乍看很圆满,实则是个彻头彻尾的悲剧 -

- • 《问心》大结局:3人结局意料之中,2人结局意外,2大遗憾引期盼 -

- • “大名鼎鼎”的五部家庭剧,《人世间》排在倒数,第一部遥遥领先 -

- • 电视剧网播热度榜,《为有暗香来》跌至第三,《田耕纪》仅第二 -

- • 《为有暗香来》:华浅是真把她当妹妹疼了 -

- • 《为有暗香来》仲溪午那么爱华浅,上辈子怎么不表白?结局预判 -

- • 《兰闺喜事》:一部好笑又感动的爱情肥皂剧 -

- • 《问心》大结局:筱风的结局,还真是另有深意 -

- • 又是一部强悍新剧,播了6集飙上9.2分! -

- • 《河边的错误》曝“空白之心”版特辑 余华称“要把观众放心里” -

- • 许光汉、张钧甯主演《瞒天过海》定档12月8日 -

- • 电影《拯救嫌疑人》曝终极预告并官宣点映 -

- • 虐惨了!《电锯惊魂》封神三件套被扒,史上最成功的恐怖片谁不服 -

- • 少数民族电影《马背上的婚礼》今日上映 一曲草原恋歌此生意难平 -