资讯分类

看懂《周处除三害》,收下这11个「解密词」 -

来源:爱看影院iktv8人气:569更新:2025-09-15 21:32:13

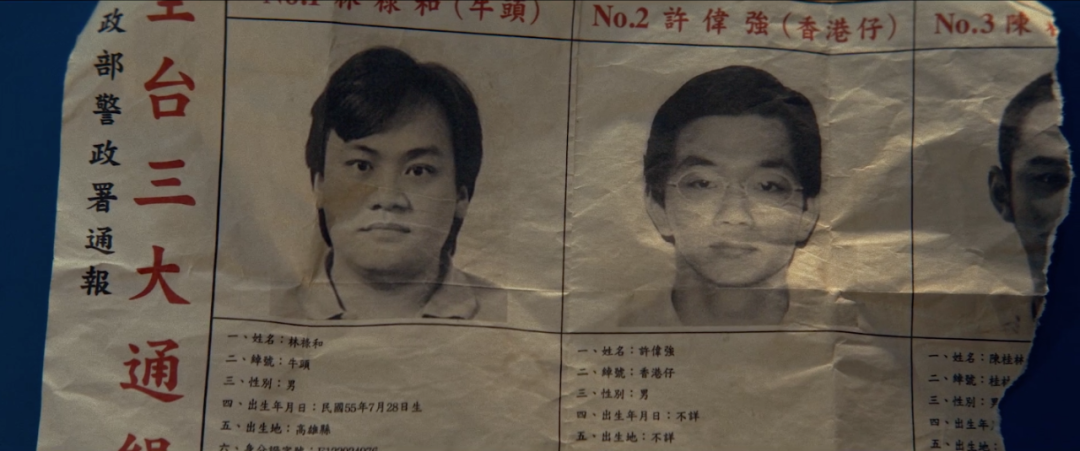

点映便斩获8.4分高分,上映四天票房突破1.5亿,平台预测总票房将达近5亿的《周处除三害》稳坐后春节档黑马宝座。该片以古代典故为蓝本的犯罪题材动作片,聚焦通缉犯陈桂林在自首前的觉醒时刻——当他发现自身在通缉榜仅列第三,便决意效仿周处铲除另外两害,试图通过这种极端方式让自己的名字被后人铭记(排位赛的残酷性在此展露无遗)。

在电影情节中,陈桂林化身为传说中的“杀神”,以雷霆万钧之势终结了两个罪大恶极的反派。尽管最终肉身毁灭,但他在灵魂深处得到了救赎与慰藉。

值得注意的是,《周处除三害》在影视领域之外也引发了广泛关注,其票房表现同样呈现出黑马态势——上映首日便位列票房榜第三,次日跃升至第二,第三日强势逆袭登顶,实现了与电影主人公命运的巧妙呼应。

3月5日票房数据@灯塔专业版,那么这部充满视觉与情感冲击力的华语犯罪片,究竟有哪些内容引发了观众热议与深度探讨?又有哪些解读视角能够帮助观众更好地理解这部现象级话题作?今天我们将通过11个关键词,剖析影片背后的叙事策略与艺术表达。

历史典故新编《周处除三害》源自古代典故,融合《晋书·周处传》与《世说新语》中的人物故事。该片讲述青年周处因横行乡里、好勇斗狠被乡民视为祸患,与山中猛虎、水中蛟龙并称"三害"。在斩杀两害后,周处幡然醒悟,痛改前非,最终实现自我救赎,使三害之名不复存在。

在影片中,阮经天饰演的陈桂林被塑造为现代版的周处,他原本性格暴戾、好勇斗狠,因一时义愤击杀黑帮头目后,却在接连不断的杀戮过程中逐渐明白真相。当目标达成的那一刻,他彻底完成自我救赎,成功摆脱了三个通缉犯的身份,从此社会上再无这三个通缉犯的踪迹。

影视作品与历史典故均蕴含着伸张正义、启迪良知的教化功能,但影视改编创作在继承传统价值内核的同时,其艺术表现形式与社会文化功能已呈现出更为多元的维度,本文将对此进行深入阐释。

陈桂林的真实人物原型除了一些新编历史典故外,据网友深入研究发现,其形象实际上参考了中国台湾地区知名的黑道杀手刘焕荣。这一发现引发了关于作品创作来源的广泛讨论。

刘焕荣出身贫寒,早年涉入地下势力后凭借冷血果断的作风逐步攀升至权力巅峰。其职业生涯中曾连续实施对黑帮势力的精准打击,最终跻身通缉名单。这位人物堪称黑白两道的悖论,既以极端手段清除黑恶势力,亦在特定情境下展现救赎之力,其行为始终围绕对犯罪集团的清算展开。陈桂林的人物塑造在刘焕荣现实经历的基础上,进一步融入了台湾地区犯罪档案的细节元素,形成了更具现实质感的角色形象。

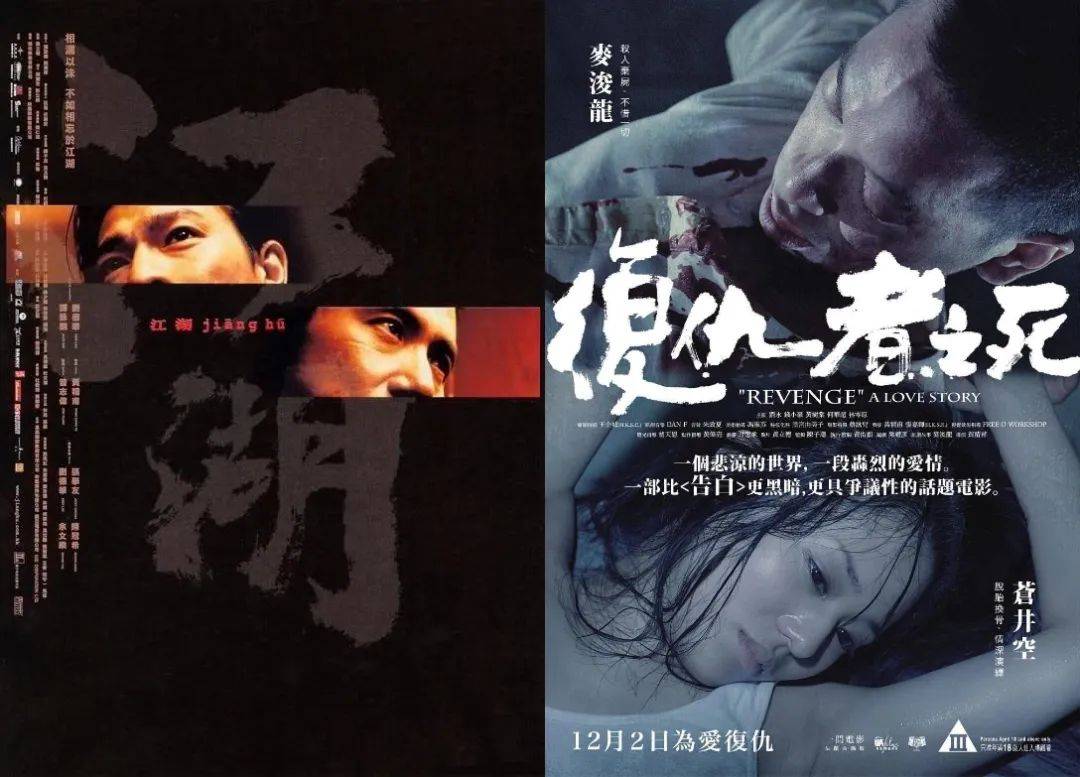

作为中国香港导演黄精甫继《恶战》之后历时十年推出的长片作品,《周处除三害》标志着其导演生涯中的重要突破。早在2004年,凭借《江湖》这部作品黄精甫便在香港影坛崭露头角,但此后曾经历创作低谷期,直至2010年以《复仇者之死》重新赢得观众与影评人的关注,此次《周处除三害》的推出可谓厚积薄发。

《复仇者之死》作为一部情节激烈的犯罪题材影片,深入刻画了社会底层与腐败执法者之间的对抗。该片通过尖锐的叙事手法,探讨了道德界限的模糊性、人性复杂性以及宗教隐喻等多重主题,其独特的艺术表达获得了国内外多个影展的肯定。正是凭借这一成功,导演黄精甫萌生了打造"善恶三部曲"的创作构想,《周处除三害》作为系列第二部,延续了前作的叙事风格与核心议题,使得熟悉首部作品的观众能够清晰感知两部影片在主题与气质上的传承。

观看《周处除三害》的体验充满张力与释放感,同时伴随着荒诞不经且节奏跳跃的审美冲击。这部表面以犯罪故事为框架的作品,实则通过类型元素与视觉风格的频繁切换,构建出密集的信息网络。正是如此,其显著标志在于对类型界限的大胆突破,将悬疑、黑色幽默与超现实叙事熔于一炉,形成独特的观感体验。

该片开篇以黑帮与警匪题材展开,充满标志性帮派冲突与高速追逐戏码,节奏紧凑;在完成对香港仔的击杀后,剧情逐渐融入公路片元素,随着主角进入澎湖灵修院,节奏随之转为舒缓。当层层真相揭晓时,影片又转向反邪教与复仇主题的深度刻画。整体而言,观影体验犹如经历两部风格迥异的影片,前后段落风格差异显著、叙事拼接巧妙,这正体现了导演黄精甫一贯的创作特色。其叙事结构可类比杜琪峯的《大只佬》或陈国富的《双瞳》,展现类型融合的多样化表达。

《周处除三害》中反复出现的象征符号包含鸽、蛇与猪等意象,这些元素通过独特的方式与人物产生关联。例如,关公形象在剧情中被多次强调,而鸽与蛇则以纹身形式出现在主要通缉犯林禄及香港仔身上,猪的象征则通过粉色小猪手表这一物件与陈桂林建立起联系。

在佛教象征体系中,鸽子、蛇与猪三种生物分别代表贪欲、嗔恨与愚痴这"三毒"。其中猪象征贪婪成性的林禄和,蛇体现暴戾易怒的香港仔,而鸽子(其形态更接近鸡)则暗喻愚昧无知的陈桂林。这三者构成贪欲、嗔恨与愚痴的恶性循环,因此在预告片中特别出现了一幅画作,画面呈现猪咬蛇、蛇衔鸽的环环相扣之态,暗喻人物命运的因果纠缠。

此外,程小美后肩处的纹身文字“сэтгэл”被解读为蒙古语,其含义涵盖“爱”与“灵魂”双重意涵。这一意象可从多维度展开思考:其一,作为身体印记,纹身可能象征个人对精神内核的追寻,或是对生命本质的哲学叩问;其二,在跨文化语境下,汉字与蒙古语的结合或许暗示着身份认同的流动性;其三,从符号学视角分析,“爱”与“灵魂”的双关表达可能隐喻着情感与存在的永恒纠缠。这些层面均可作为解读切入点。

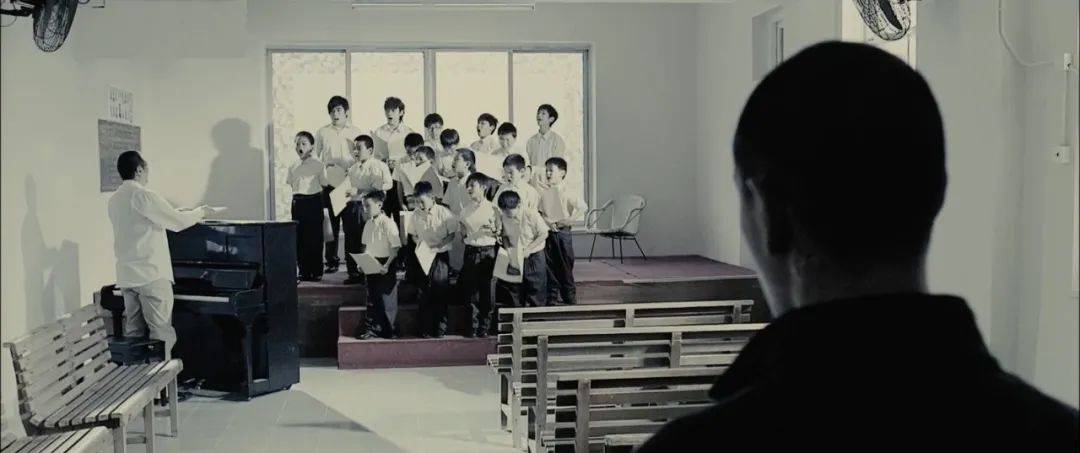

前文提及《周处》的后段骤然转向反邪教题材,整体节奏与画面风格随之趋于沉静。在一片洁白与翠绿交织的静谧之中,故事逐步揭露灵修院背后的隐秘罪行,并为陈桂林即将展开的绝地反击埋下伏笔。

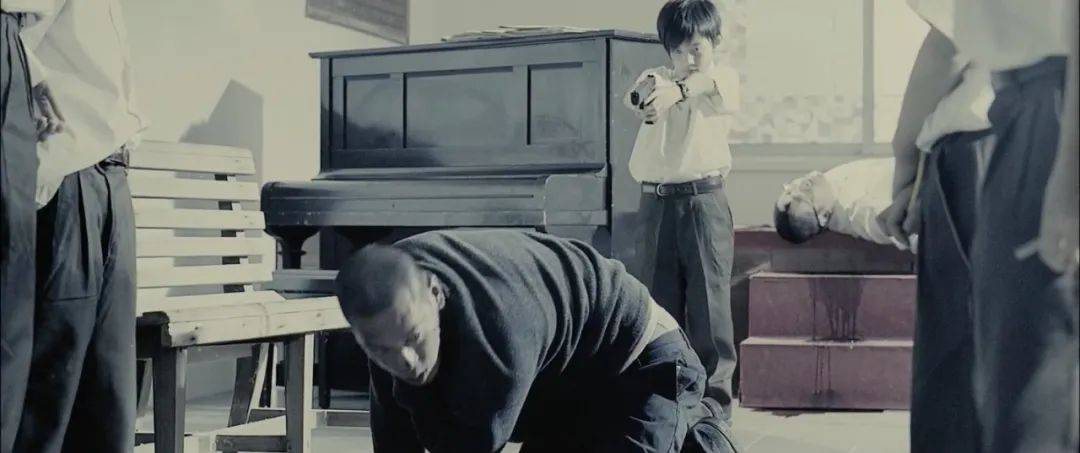

剧情推向高潮时,陈桂林在成功击毙伪装成尊者的头号通缉犯林禄和后,却发现仍有顽固不化之徒在高声吟唱。他顿悟单杀首犯已不足以瓦解组织,遂果断采取行动,对全场进行扫射,彻底肃清余党,此情此景成为经典一幕。

这部作品堪称华语圈反邪教题材中罕见的勇敢尝试,其叙事手法令人联想到《仲夏夜惊魂》中绚丽表象下隐藏的黑暗扭曲。画面构图与色彩运用展现出独特的宗教仪式感,与日本邪典导演三池崇史《恶之教典》的震撼风格、园子温《爱的曝光》的极端美学形成跨文化呼应,构建出极具视觉冲击力的隐喻空间。

观看阮经天在《周处除三害》中的表现,不禁让人回想起他14年前作品《艋舺》中的角色。在那部电影里,他饰演了一个名叫和尚的街头混混,尽管造型相同,但内心转变显著,展现出截然不同的心态与状态。

陈桂林的故事堪称一部更具冲击力的《艋舺》改编作品,其情节的黑暗程度与人性挣扎远超原作。主演阮经天在突破40岁的人生阶段,以历经岁月沉淀的成熟演技诠释了角色中交织的纯真、敏感与狠厉,将人物内心的复杂层次演绎得入木三分。

在电影《命运轮回与终结》中,女性角色程小美展现出一定程度的斯德哥尔摩综合征特征,她长期处于继父香港仔营造的虚假关怀环境中,这种扭曲的关系既包含表面的照顾,也暗含对她的身心侵害。

当陈桂林将小美救出时,曾关切地询问她是否还有亲人。小美回答道,香港仔是她唯一的亲人,而她的母亲则为香港仔承担了十五年的牢狱之灾。这十五年,源于香港仔当年曾将母亲从另一个男人的掌控中解救出来。

在听完那番话后,陈桂林将除手表外的所有物品交还给小美,赋予她真正的自由。他瞬间明白,这个女孩或许正面临新一轮的困境,不愿看到小美将自己等同于那个被称作"香港仔"的角色,于是毅然决然地结束这段关系。

但影片结尾,小美的到来却让即将面临死刑的陈桂林内心泛起一丝慰藉与感动,他将奶奶留下的遗物——那块刻着小猪图案的手表赠予对方,而小美也以修补妥当的西装作为回赠,两段历经磨难的人生终在这一刻抵达了某种救赎。

影片的高潮揭示了张贵卿的私欲与善果。这位因生前悉心照料患病的奶奶而前来探视陈桂林的主人公,在告别的时刻坦言当年隐瞒真相、误导其认为自己患癌的初衷。

贵卿最初的举动源于自我救赎的念头,她数十年来始终在违背良知与职业操守的道路上前行。本意是劝诫陈桂林改过自新、为儿子积德,却无意间引发了更深层的暴力连锁反应。尽管最终社会得以摆脱三名罪犯的阴影,但贵卿内心的挣扎与选择,恰恰印证了影片对善恶界限的深刻探讨——她的私欲竟在无意间促成了善果,而她本人也成为了‘周处’的现代诠释。

影片中另一位关键人物——警察陈灰,其形象与陈桂林形成鲜明对比。作为一位铁血执念的警察,他始终不渝地追捕陈桂林,甚至为此付出了失明的代价。这种近乎偏执的坚持不仅展现了他对正义的忠诚,更凸显了案件背后错综复杂的矛盾纠葛。

陈灰作为善与正义的化身,其精神品格深深感染了内心执着而纯粹的陈桂林。因此在最终选择自首时,他特意指明要与这位对手相见。而陈桂林从澎湖乘船而来,渡海归来的举动象征着他完成了自我救赎,心境豁然开朗,故此渴望与虽立场对立却心生敬佩的陈灰当面相会。

从这一角度来看,一个是黑道中人,一个是警察的陈桂林与陈灰,同姓却身份迥异,仿佛是同一灵魂的双面化身。

导演的"自我致敬"在片尾达到高潮,巧妙地呼应了其职业生涯中最具代表性的两部作品。其中,他通过镜头语言向成名作《江湖》致敬,例如在场景设计中重现了该片标志性的武侠氛围,暗合其开创性作品的美学追求。

在《周处》开篇便呈现了一场帮派大佬的葬礼场景,逝者被尊称为洪爷,而其遗属所送的花圈上赫然写着“洪仁就先生千古”。这一名字与《江湖》中刘德华饰演的“就哥”洪仁就如出一辙,暗示着两部作品间存在跨越时空的人物呼应。

第二部分聚焦于《周处》压轴的灵修院段落,其叙事手法与《复仇者之死》的结尾形成鲜明呼应,仿佛将电影终章的戏剧张力进行了更为宏大的扩展呈现。

《周处除三害》与《复仇者之死》的结局呈现出相似的叙事结构:在同样充满戏剧性的场景中,犯下命案的警察组长与反派角色竟都置身于一座孤岛,前者以灵修康复院长的身份在白得刺眼的礼堂内迎接男主角的复仇,后者则在类似的封闭空间里展开宿命对决。这种将罪行与救赎并置的设定,暗含了对人性复杂性的深刻探讨,使两个看似迥异的故事在结局处产生微妙的互文性。

当反派被击毙之际,男主角却遭遇了康复院内一群孩童的围攻,最终死于他们手中的枪口,结局令人震惊。

通过与《周处》的对比可以发现,这形成了一种有趣的对照结构。在应对那些陷入极端的邪教成员时,陈桂林展现出独特的处事智慧,他既保持着必要的克制,又在关键时刻展现出果断的执行力,最终在众多对手中脱颖而出,成为最终的胜者。

《周处除三害》的11个关键解密语,不仅是理解剧情的指引,更是揭开电影深层含义的钥匙。作为视听与综合艺术的结晶,影片的每个画面都承载着精心的设计与隐喻,隐藏着丰富的解读空间。欢迎大家在评论区踊跃分享你的独特见解,共同探索这部作品的多维魅力。

最新资讯

- • 预售超5亿,三强一熊争霸!春节档能破70亿吗? -

- • 判了!《当家主母》剧组虐猫造谣者获刑七个月 -

- • 春节观影选择困难不用怕 跟着选就对了 -

- • 成龙吴京联袂饰师徒 《龙马精神》不只是一句祝福 -

- • 95花女星恋情疑指"吴露可逃" 赵露思工作室发声明 -

- • 被质疑直播有剧本 张大大:不妨碍大家收到快乐 -

- • 吸毒后又被曝逃兵役 韩国人这次还会包容影帝吗? -

- • 从谷底到巅峰!春节档这5年经历了什么? -

- • 陈飞宇方发布说明 称选妃打胎等均是不实言论 -

- • 《大唐狄公案》总编剧:情与法冲突让狄仁杰受到巨大冲击 -

- • 创造101女孩再同框DNA动了 傅菁张紫宁对镜合拍好养眼 -

- • 李俊伟作品《让幸福飞起来》登央视春晚 传幸福佳音 -

- • 刘耀文分享海边自拍戴墨镜酷拽迷人 侧颜精致线条流畅 -

- • 2024年春节档影片完全测评,看这篇就够了! -

- • 美队ChrisEvans情人节晒和女友甜蜜照 高甜羡煞旁人 -

- • 金晨高马尾复古牛仔裤霸气开拍 细瘦高跟衬优越身材 -

- • 何猷君晒照祝奚梦瑶情人节快乐 女儿出镜一家超甜蜜 -

- • 当前热映电影票房榜,《热辣滚烫》跌至第二,你看过哪一部? -

- • 球球领证现场照曝光 二人咖色情侣穿搭面色喜悦幸福 -

- • 宋亚轩冲浪路透释出 风吹起秀发碧蓝海色中少年正阳光 -