资讯分类

风暴中的全嘻嘻:北大精英?小镇做题家?“娇妻女性主义”? -

来源:爱看影院iktv8人气:931更新:2025-09-15 23:43:44

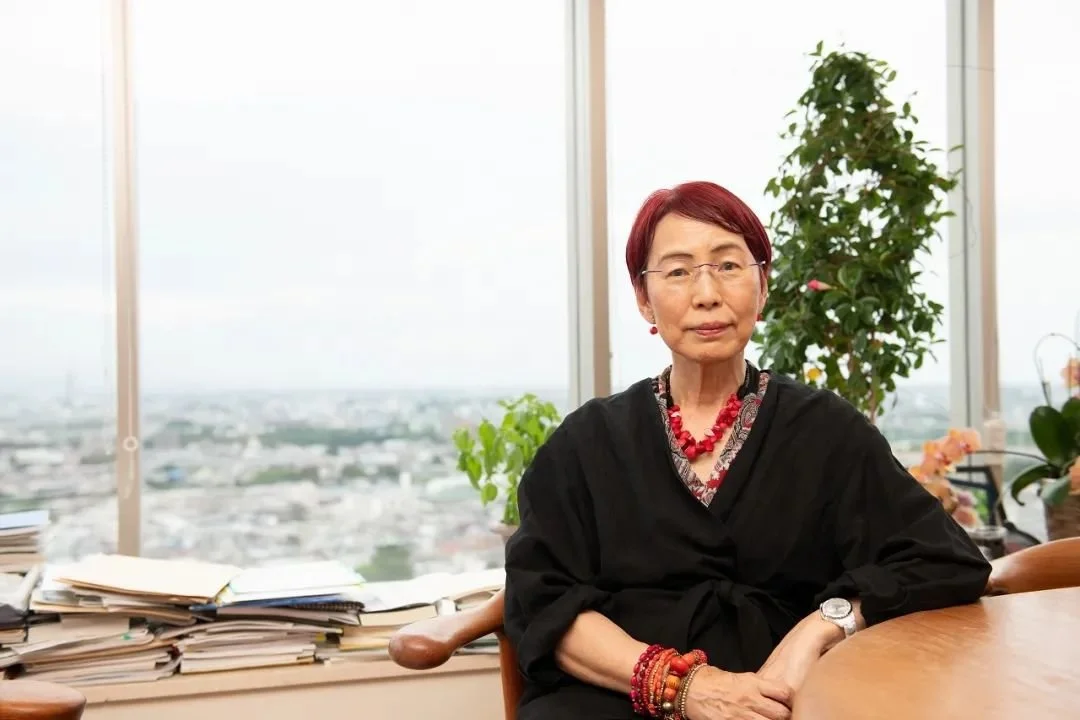

上野千鹤子引发的舆论风波持续发酵。近期,北大女生与上野千鹤子的对谈视频登上热搜榜单,引发广泛讨论。视频中充满争议性的提问与对立观点标签成为关注焦点,相关话题不断延伸,当事人的过往经历也因公众关注而被重新审视。

三天后,一位男性读书博主与上野千鹤子展开的对谈引发热议,评价呈现两极分化。一方面,其提问被赞为理性且富有思辨性;另一方面,质疑声却指出采访提纲可能是由女性社群主导的,甚至质疑其是否享受了性别优势。即便是《新京报》内部策划的戴锦华与上野千鹤子对谈,报道尚未公布便已登上热搜,众多网友在评论区询问直播渠道。值得注意的是,上野千鹤子此前已参与多场中国采访与对谈,但获得的关注度与传播力远不及此次。令人始料未及的是,她再次走入公众视野竟是因质疑性提问——"为什么不结婚?"该问题被解读为触及个人经历与原生家庭议题,引发广泛讨论。

多场对谈让这位留着利落红色短发、风格飒爽的学者逐渐突破圈层,走进更多观众的视野。75岁的她以逻辑清晰、言辞犀利而著称,却在此时遭遇名誉风波。某老牌出版社突然质疑其公开倡导的不婚主义立场,声称她实际上已秘密结婚并继承了丈夫的遗产,引发舆论关注。

近日,日本知名八卦杂志《周刊文春》发布消息称,社会学学者上野千鹤子已「入籍」。需说明的是,在日本语境中,「入籍」通常指婚姻登记,因结婚后夫妻会合并户籍并统一姓氏,多为女方保留本姓或男方改随女方姓氏。据称,上野千鹤子与教授色川大吉于上世纪九十年代相识,彼时色川年长上野23岁。色川在离婚后与上野共同生活逾25年,双方均要求亲友保持低调。直至2021年色川去世,其名下房产由上野继承。该消息一经曝光便被快速撤下,随即引发舆论对上野千鹤子的舆论攻击与性别议题争议。

有人将上野千鹤子来到中国后的互动经历比喻为“上野千鹤子中国历险记”或“上野千鹤子的奇幻漂流”。然而在所有公开场合中,她始终展现出从容不迫的态度,对争议性问题既未激烈反驳也未情绪化回应,而是以柔克刚地给出精准解答。当读者如同为自家长辈般为她遭遇的质疑感到担忧时,上野似乎总能从这些交锋中捕捉到启发性的契机。尽管网络讨论持续发酵,但这些事件所传递的信息,恰似从浩瀚大海中拾取的晶莹水滴,令我们得以窥见女性主义在中国语境下的深层议题。

无论她是否试图通过学术权威获取背书,"鄙视链"这类词汇在提问中已然构成隐含的偏见。或许全嘻嘻本意是期待上野的反驳,但这种提问方式实则暗含分裂意图,不仅无法弥合分歧,反而会加剧群体对立。更值得警惕的是,当以她的立场和处境提出此类问题时,实际上对处境更为艰难的群体而言,是一种充满自我利益考量的伤害性表达。

全嘻嘻堪称当代精英女性的典范,其人生轨迹体现了多重身份的融合与突破。作为从小镇走出来的"做题家",她凭借不懈努力考入北京大学深造,随后赴香港大学攻读研究生,完成学术积累后成功进入新媒体行业,逐步成长为内容副总裁。在事业巅峰期,她曾同时管理百人团队,展现出卓越的领导才能。尽管曾计划保持丁克状态,但在婚姻关系中仍选择妥协生育,且主要由配偶及婆家承担育儿责任。令人惊叹的是,在兼顾家庭与事业的高压环境下,她仍能保持充沛精力运营个人视频号,仅用一年半时间便突破百万粉丝,展现出独特的个人魅力与商业价值。

她内心充满矛盾与迷茫,然而人生轨迹却呈现出令人艳羡的成功学范式——既在职业领域实现了自我价值,又在家庭责任中规避了过度消耗。除了"北京大学毕业生"的身份标签,"小镇做题家"的自述更显特色。曾提及"穷养"经历对她产生的深远影响,使她始终难以突破"富养"学姐的桎梏,不敢尝试那些高风险却可能创造非凡价值的人生抉择。这种思维模式让她潜意识里追求生活中的完美楷模形象,即便逃离原生小镇,仍试图通过婚姻来获得家族认可。从她的叙述中,既能感受到身份焦虑与价值困惑,也能察觉到她以务实理性的视角构建了诸多关键人生决策。

正因如此,她才得以在小镇青年的起点上脱颖而出,成就了精致利己主义者的形象。工具理性思维深深植根于她的职业轨迹中。作为一名拥有多年新媒体策划与运营经验的内容创作者,她对流量运作机制了如指掌,擅长构建议题焦点。在个人平台中,她曾直言:"优质内容应当比营销号更具标题吸引力。"此次对谈中,她巧妙地将"北大毕业、已婚已育"作为身份标签,同时为年轻观众较陌生的上野千鹤子贴上"75岁不婚奶奶"的通俗称谓。然而当标签化表达沦为获取流量的武器、现实中的工具性手段和目的性极强的道具时,这种锋利的工具终将反噬使用者。对受众的误导不仅可能引发反感与抗议,更会动摇其原本建立的信任基础。回顾过往视频内容,全嘻嘻曾坦诚分享对婚姻生育的困惑,通过大量真实细节呈现个人经历,敢于直面自我暴露,引导年轻女性在踏入婚姻前建立清醒认知。尤其在讲述生育过程及与婆婆探讨个人选择的几期内容中,观众能真切感受到她身上蕴含的朴素女性意识。

全嘻嘻在登上热搜后,其个人形象被网络舆论重新剪辑与拼接。关于她容貌的猜测与丈夫关系的传闻被不断放大,甚至演变为对女性的集体批判。事实上,她曾在视频中坦诚分享过自己曾进行过双眼皮手术,而所谓婚姻中的威胁言论,实则是争吵中的气话。这些错误信息的传播,不仅扭曲了她的个人经历,更将对个体行为的质疑转化为对女性群体的贬低。在一次深入对话中,她曾谈及作为小镇女孩的生存困境:‘小镇女孩的成长轨迹是不断逃离与自我保护。我们从未奢望过任何话语权,只求能活成完整的自己。当小镇青年进入大城市,选择留下打拼的多是女性,因为我们不愿意返回,我们无法再回到县城,因为那是我们逃离的地方。’她补充道:‘当我们成功逃离,至少获得了独自求生与自我保护的权利。’

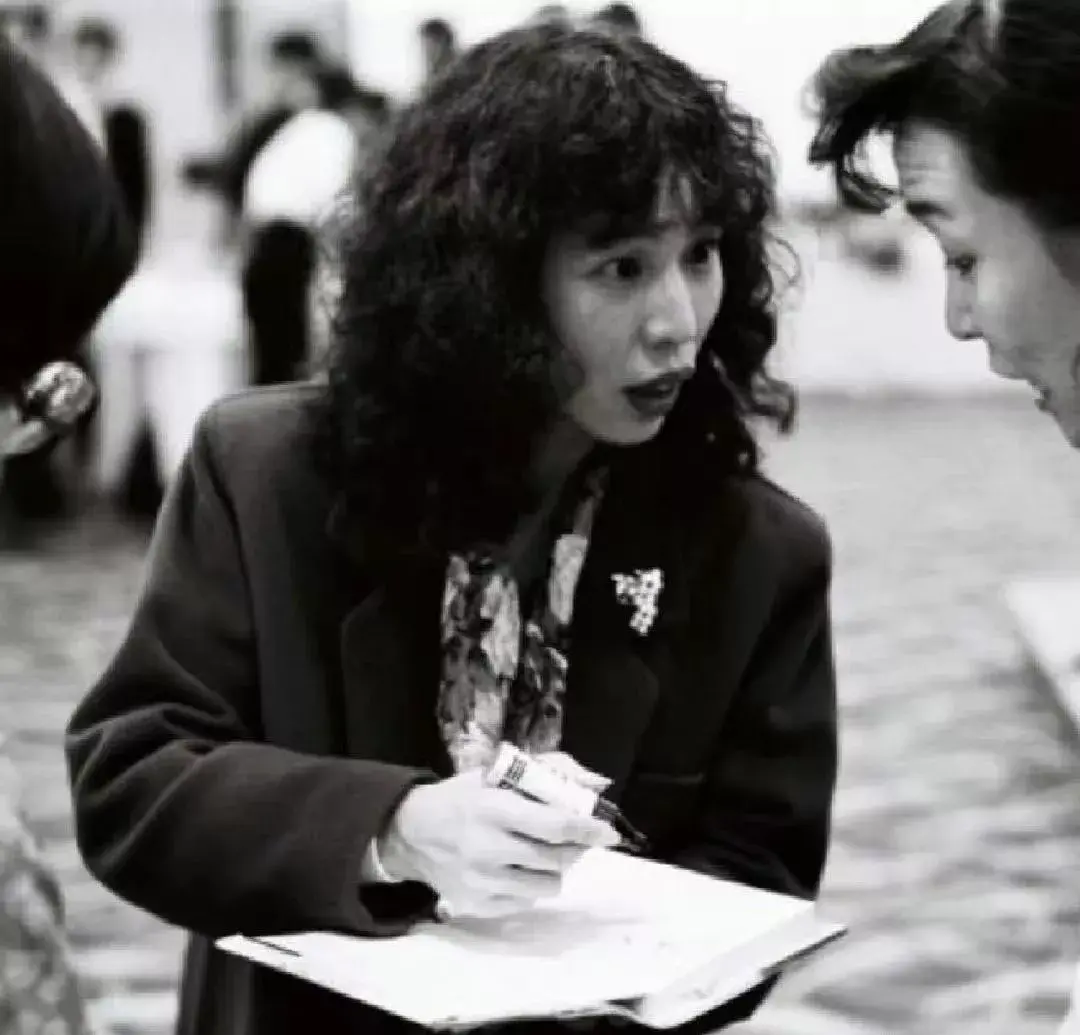

在互联网的碎片化信息中,某些蛛丝马迹勾勒出她青涩岁月里对主流价值的疏离感。她曾尝试将头发染成鲜艳的红色,在校园各类文艺活动中频繁亮相。与朋友们共同筹资创办了一家难以为继的独立书店,那段时期经济状况并不宽裕。完成学业后的几年里,她从事过数年的新闻工作,始终渴望介入公共讨论领域,以笔为媒捕捉时代的脉动与变迁。

年轻时的全嘻嘻,其理想主义的萌芽在青春时期便已显现。然而,随着成长,她在采访中坦言过去的决定或许存在问题,甚至带有几分自嘲。她所提及的“愚蠢”具体指向何方,外界难以完全揣度。那些年她对既定规则的突破,究竟是出于精神层面的逃离,抑或是追随时代浪潮的尝试?而此后的人生轨迹,又怎样促使她对生活路径的判断发生彻底转变?但她的经历恰恰揭示了一个事实:即便成为北大精英、企业高管,女性在思想深度上未必高人一等;她们或许能提供某种经验参考,却无法真正传递智慧的通透性……“精英女性”的标签并不能消解焦虑,那些看不见的精神消耗,唯有当事人自知。

在此次辩论落幕之后,当个体生活持续遭受信息洪流的冲击,我们不禁要问:有多少女性能够在社交媒体的审视中保持清醒?在这样一个结构性的生存环境中,人们是否从小就被灌输着对抗偏见与恐惧的生存法则?当多数人的道德标准成为衡量生活选择的标尺,究竟有多少女性的价值观能够经受住这种集体评判?女性主义或许早已超越了简单的自我实现范畴,全嘻嘻与上野千鹤子的对话恰似一场错位的求索——前者如垂直攀登的登山者,始终秉持不向世俗妥协的信念;后者则在现实与理想的夹缝中,逐渐转向精致利己主义的生存策略。这种看似矛盾的双轨,恰映射出当代女性在追求独立过程中面临的深层困境:即便通过教育与事业攀登至社会阶层的高处,依然无法摆脱对婚姻、生育等传统议题的焦虑。正如《快乐上等》中汤山玲子所言,高学历女性在遭遇思想瓶颈时总会转向女性主义理论寻求慰藉,这或许正是她们在"独立女性"的表象下,持续寻找自我定位的精神突围。

在女性主义思潮的起点,“精英女性”往往被视为“独立女性”的理想化身:通过职业成就实现自我价值,从而拥有选择人生道路的自由。正如伍尔夫所言“一间自己的房间”,象征着女性经济独立与精神自主。然而,当有人质疑女性主义已异化为中产阶级的精致装饰,不可否认的是,即便是北大毕业、收入颇丰的全嘻嘻,重返小镇生活时仍可能面临“未曾婚嫁”的社会凝视,这种隐性压力揭示了阶层流动中的结构性困境。

这或许源于一种潜意识中的心理防御机制。上野千鹤子在其著作《始于极限》中指出,"我跟她们不一样"往往是高知女性惯用的身份定位方式,即便已婚育子,她们仍通过强调与传统家庭主妇的区隔来寻求自我价值的重新确认。

上野千鹤子提出的“恐弱”现象揭示了精英女性难以接受自身处于弱势地位的矛盾心理。这种对软弱的恐惧促使她们对自身弱点进行严苛审视与排斥,表现出对脆弱的强烈抗拒。关于女性主义的本质,上野千鹤子与普通女性意识存在根本分歧。在东京大学广为流传的演讲中,她明确指出:“女性主义绝非弱者渴望变强的思潮,而是致力于让弱者获得尊重的理念。” 这一论述恰恰解释了当前女性主义对话中的认知错位——真正的女性主义者始终以构建包容弱者的社会为使命,而处于权力高位的群体(无论性别)都需要主动放弃部分既得利益,为边缘群体创造生存空间。遗憾的是,现阶段的精英女性群体仍未能突破狭隘的自我保护思维,她们的实践更多停留在维护个体利益的层面。

女性主义作为弱者群体的理论,其影响力不应局限于学术圈层的精英对话。若女性主义旨在成为弱势群体的武器,那么它必须突破精英话语的边界,直面普通女性在婚育议题等现实困境中的生存处境。然而当学界倾向于评判非专业视角的提问过于浅显,或对日常生活中性别压迫的激烈反应嗤之以鼻时,这种居高临下的态度恰恰暴露了某种隐性的精英主义倾向。

上野千鹤子的学术生涯始终交织着科普与学术的双重维度。自2008年起,她便以读者来信回信人的身份参与日本主流媒体《朝日新闻》的“烦恼树洞”专栏。面对普通人的生活困境,她始终以女性主义者的视角提供深刻且实用的建议。对于日常生活的种种困扰,她早已见惯不惊,游刃有余。

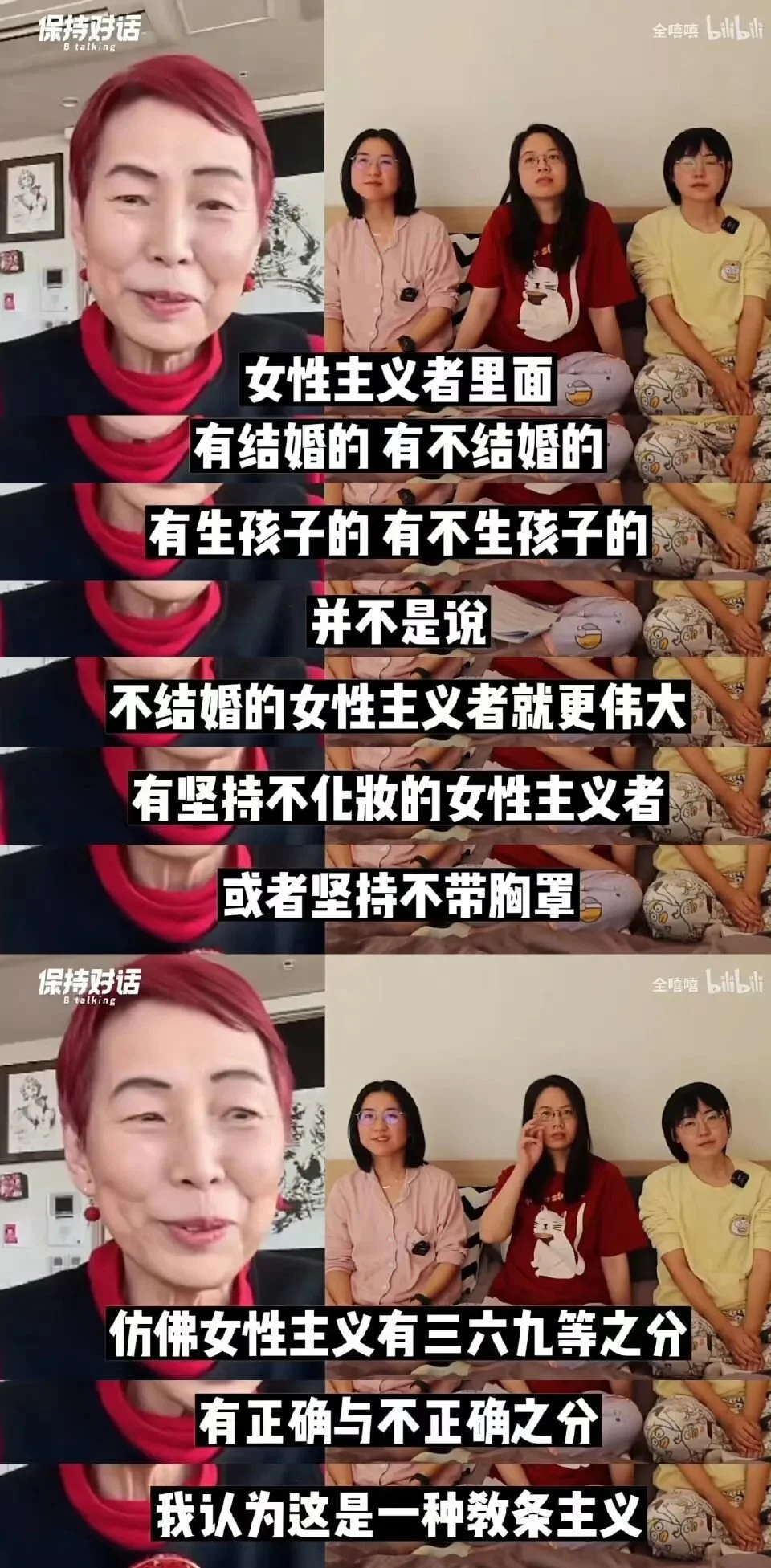

或许我们更应关注提问的方式与边界,上野千鹤子所代表的对话模式,实质上是社会对权威的某种想象投射,这种慕强心态可能遮蔽了更深层的问题。通过几次访谈的观察,我们意识到中国高知女性群体仍普遍面临性别认知的困境。这种现象究竟是源于对学历的过度推崇,还是精英教育体系本身更侧重于成功导向而忽视思想维度?当试图从思想层面推进女性权益保护时,如何使理论突破超越学术辩论,切实介入公共生活领域?更值得追问的是:学术讨论是否足以破解现实难题,抑或必须借助更具颠覆性的表达才能促使行为变革?在中文互联网语境下,若要实现访谈内容的真正落地,我们是否能在知识精英之外,找到那些更贴近现实困境、拥有真实生存体验的对话者?倾听"中产阶层之外的哭声"或许才是关键。上野千鹤子曾直言:"女性主义本质上是一个自我认定的范畴,宣称自己是女性主义者的人即为践行者,不存在对错之分。它不像传统宗教运动那样具有中心思想或权威体系,因而无需审判异端。女性主义也不应被视为一台能够自动输出答案的智能机器。"这种去中心化的特性,恰恰要求我们重新思考知识传播与社会变革的联结方式。

然而,她亦不反对将这一观念作为自我和解的途径。事实上,她自身也曾经历少年时期的“恐弱”与“厌女”心理,直至成长为既不畏惧弱者、亦不怯于强者的独立个体。“语言无法单靠个人创造,必须从他处借取。唯有承接前人的智慧,方能使其逐渐融入自身血脉。”(《开场:女性学者访谈》)上野千鹤子是否真能解答所有人的焦虑?若将其视作万能的解药或新型的思想权威,或许正是最大的误读。女性主义绝非永恒的心灵慰藉,它恰恰需要突破既有桎梏,通过拆解错误的结构,才能实现真正的价值重构。

最新资讯

- • 《南来北往》大结局:马魁和汪永革真相揭晓,说谎的人太出乎意料 -

- • 张颂文新剧一开播就满屏差评,最大的败笔是她,实力戏骨也救不了 -

- • 音悦台要回归了?官方透露:很快就要内测 -

- • 女星赞达亚宣传新作《沙丘2》,机械战士风造型红毯抢眼 -

- • 豆瓣8.8年度韩影,双雄对决的《首尔之春》,如何让“史诗演义”再掀热潮? -

- • 音悦台要回归了?官方透露:很快就要内测 -

- • 《猎冰》开局惊到我了,膀大腰圆硬演“警花”,张颂文带不动,资本被骂惨! -

- • 赌王长孙女宣布年底再婚 已战胜病魔并组建车队 -

- • 章子怡任中戏表演系考官 考试现场轻松活泼 -

- • 刘荷娜晒林志颖合照 笑容灿烂梦回《放羊的星星》 -

- • 三宅健将于5月退出杰尼斯:想要与全新的自己相遇 -

- • 张杰发文告别话剧《曾经如是》 坦言比初次登台进步了 -

- • 宋茜晒海岛度假随拍 穿泳衣秀白皙美背笑容灿烂元气 -

- • 刘浩存文淇新片在浙江开机 影片由《嘉年华》导演执导 -

- • 赵露思晒宅家素颜随拍 敷面膜对镜自拍定格超甜微笑 -

- • 32个热搜霸屏,过度营销的贾玲,该醒醒了 -

- • 孔雪儿晒照游览布达拉宫 躬身被赠哈达手捧鲜花甜笑 -

- • 刘雯启程米兰时装周路透 宽松卫衣搭毛线帽休闲清爽 -

- • 《永安梦》定档,徐正溪欧阳娜娜主演,古装网改剧,查案谈恋爱 -

- • 全智贤伦敦看秀造型娴熟知性 经典风衣配波浪卷发超美 -