资讯分类

又是她来背黑锅,这次不忍了 -

来源:爱看影院iktv8人气:996更新:2025-09-16 04:05:55

近日,一则关于我国女性终身无孩率的数据引发热议——数据显示,这一比例已接近10%。在人口学领域,女性是否属于终身无孩的判定标准为50岁。这一关键数据再次将生育议题推向公众视野。

根据2020年的数据显示,我国女性终身无孩率较2015年呈现显著增长。2015年该比例为6.1%,而仅用五年时间便提升了64%,达到10.0%。

调查显示,全国女性的平均初婚年龄和初育年龄呈现持续增长趋势,育龄人群的生育意愿亦出现明显下降。值得注意的是,作为主要生育群体的‘90后’与‘00后’,其计划生育的子女数量分别为1.54个和1.48个。

不可否认的事实是,当代社会的生育意愿呈现显著下降趋势。然而对于女性群体而言,孕育生命所承载的内涵远比统计数据所揭示的更加复杂。面对生育决策,每个家庭都需审慎权衡其对个体生命轨迹的影响,这种关乎人类延续的抉择不应简单地将责任单方面转嫁给女性群体。

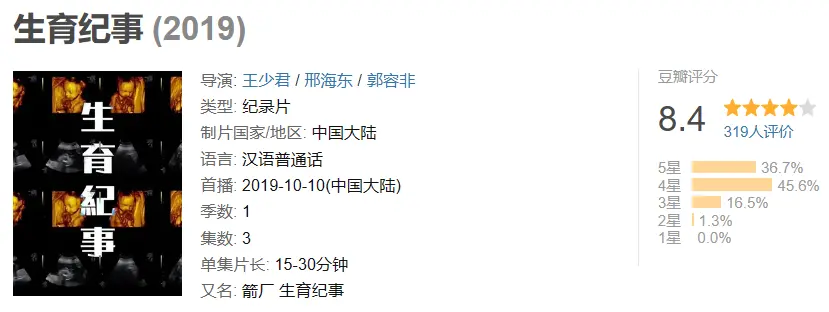

今天,我想通过一部国产纪录片《生育纪事》与大家展开关于生育话题的深入探讨。

这部纪录片以女性婚育为主题,共分为三集,自播出以来便获得豆瓣8.4分的高分评价。通过深入探讨女性在婚姻与生育过程中的多重角色与社会压力,作品以真实案例呈现当代女性面临的困境与选择,引发观众对性别平等与家庭结构的深层思考。

导演以敏锐的视角切入当代社会对女性生育议题的深层讨论,聚焦丁克家庭选择、人工流产伦理以及卵子冷冻技术三大备受争议的领域。通过深度访谈与实地走访,导演勇敢触及其背后的争议与隐忧,揭开女性在生育决策中所面临的传统观念束缚与现代科技挑战,呈现一幅关于生命选择与社会规训的复杂图景。

每个正常人都会有生育孩子的愿望。

视频甫一开篇,一位大叔便挥出重锤,其伤害性之强,竟与另一部聚焦女性生育议题的纪录片《奇妙的蛋生》中那句意味深长的台词形成呼应——「生不出孩子的女人就是下不了鸡蛋的鸡」。

该纪录片采用街头随机采访的形式,围绕「不生孩子」这一社会现象展开探讨。在短短一分钟的交流时间内,受访者们便给出了风格迥异的观点,其中有人表示「我得给男朋友留个后」,这句话道出了部分年轻人对生育的现实考量。

对于女性而言,拥有至少一位子女被视为基本的人生选择。

即使养育多个子女,只要其中一人能够有所成就,便算得上成功。

在该纪录片采访的12名受访者中,仅有两人认同丁克生活方式选择,认为传统观念将传宗接代视为过时思维。

显而易见,传统观念的束缚使得社会对丁克群体的接纳程度仍显不足。在现实生活中,将丁克家庭视为异常现象的偏见早已司空见惯,更有甚者,甚至会使用更为激烈的贬损性语言。究其根源,人们排斥丁克家庭的主要理由始终围绕三大核心议题:社会舆论的无形压力、对延续家族血脉的执着需求、以及将子女视为养老保障的传统思维。

对于选择不生育的丁克人群而言,这些社会问题是否真的具有决定性影响?为探寻这一群体的深层动机,导演深入走访了三个不同社会阶层的丁克家庭。在48岁的「老北京」老杨看来,丁克生活成为他所在阶层的无奈之选。狭窄的居所里堆满了旧物,拮据的生活状态一目了然。在他眼中,养育子女意味着沉重的经济负担——从纸尿裤到学区房,从课外辅导到教育投资,每项支出都如同枷锁般束缚着家庭经济。而这份经济压力,让他无法承受让孩子重复自己曾经历的困顿。

生儿育女,曾是他主动舍弃的生活选择之一。热衷于享受生活的陈哥却做出了这样的决定。在步入婚姻殿堂后,许多曾怀揣梦想与激情的朋友纷纷选择搁置热爱的事业。他们往往在现实压力下匆忙出发,未曾静心审视生命中其他元素对自身的意义。若因子女而妥协,或许会成为他的人生遗憾。这对结婚七年的夫妻坦言,现实中对育儿责任的焦虑是促使他们选择丁克的关键因素。作为父母,要确保子女从出生到成年始终免受伤害,于这对夫妻而言实为沉重的负担。人生本就是一场充满挑战的博弈,当个体已深感生存之艰,又有何种理由要求子女承受同样的压力?

生育行为对家庭而言,无论从心理还是经济层面都会产生显著影响。选择不生育的家庭往往基于同一核心考量——将个人生活置于首位。每个个体都应享有自主决定生活方式的权利。

当生育议题被重新聚焦于女性身体时,叙事的锋芒悄然转向更深层的痛感体验。舞台上回荡的嘶鸣声浪中,鲜红的血液未曾洒落,却以另一种形式浸透了每个观众的神经——这出在北京上演的话剧,通过90年代农村女性分娩场景的再现,将生育的苦难化作令人窒息的视觉与听觉冲击。

两次生育,三次引产手术。这不仅是身体的煎熬,更是每一位女性都可能遭遇的命运困境。舞台上,一群来自城中村的女工正以话剧形式演绎着她们的真实人生。在生理上的剧痛之外,更暗藏着难以言说的心理煎熬,展现着当代女性在生育选择中面临的复杂处境。

女性在生育过程中经历着多样化的身心创伤,这些议题却常常被社会所边缘化。通过纪录片这一媒介,创作者以采访形式将私密的生育体验呈现在公众视野中,尤其关注生育带来的心理压力与情感困扰。影片揭示,许多女性在面对丈夫在生育过程中的缺位时,虽内心充满失落,但大多能保持理解与包容。这种态度背后,折射出女性在平衡家庭责任与个人发展时的无奈——毕竟,个人职业发展与生活责任同样重要,无法因陪伴需求而妥协。

我们往往忽视了那些因流产或分娩失败而承受巨大痛苦的女性群体。无论是出于主动选择还是被动无奈,失去孩子所带来的创伤都会深深烙印在女性的生命历程中,成为难以愈合的伤痕。更令人痛心的是,在许多情况下,女性并未拥有真正意义上的选择权,这种被剥夺的自主性往往加剧了她们内心的煎熬。

生育议题作为女性命运的镜像,既映照着生命传承的崇高意义,也揭示着繁衍过程中的艰辛与挣扎。在礼赞生命之光的同时,更应直面孕育旅程中交织的血泪与代价。

客观而言,真正能够长期坚持丁克生活方式的群体规模究竟有多大?在近期采访中,部分丁克夫妻中的女性坦言,关于未来是否改变决定仍存在不确定性。当被问及退休后若面临生活空隙时的担忧,她坦言:"总担心到时候如果闲得发慌,该如何调整自己的生活状态?"

从她的言行中不难看出,她对于不生育的决定仍存一丝犹豫。甚至开始思考生育的另一种可能性——冻卵。为帮助观众更全面地了解这项技术,纪录片特别采访了两位选择冻卵的适婚女性,通过她们的真实经历展现冻卵背后的考量与故事。其中一位受访者阿布,是一名32岁的纪录片剪辑师,她的选择引发了对生育观念的深入探讨。

郭蕾,一位在自媒体领域深耕并取得显著成就的创作者,以其独特的内容视角和专业能力吸引了大量关注,成为互联网内容生态中不可忽视的活跃人物。

值得注意的是,这些女性都曾对在30岁前生育怀有憧憬。然而,孕育生命并非单打独斗,她们需要寻觅一位合适的伴侣。随着岁月流转,她们逐渐意识到,寻找伴侣的过程充满挑战,而生育本身则更加不易。值得庆幸的是,辅助生殖技术的进步为人类在生育选择上提供了更高的自主性。

在将冻卵纳入人生规划的浪潮中,这项技术被视作女性唯一的生育保障。然而,国内严格的政策限制使其成为一项充满挑战的选择。尽管冻卵手术早在十多年前便已在国内开展,但其适用范围仍存在显著局限——仅限于已婚女性群体,并且必须基于受精卵进行冷冻保存。

单身女性在生育规划中面临年龄相关的挑战,随着生理机能逐渐衰退和卵巢储备功能减弱,她们在生育决策上需在时间窗口内作出决策。在现行生育政策限制下,跨境卵子冷冻技术成为部分女性延缓生育年龄的重要选择。

此外,家庭成员及伴侣的态度也存在分歧。阿布的母亲早年不幸离世,自幼由父亲独自抚养成年。当阿布提出赴美冻卵的计划后,身边的亲友纷纷表达反对意见,一致认为应优先考虑自然受孕。更有朋友直接指出:'国家鼓励年轻人追求创新思维,却并非认同此类选择。'

然而,作为整个事件中最为关键的核心人物,阿布的父亲始终选择保持沉默。在他眼中,阿布频繁做出仓促的决定早已不是一次两次,诸如冻卵这样的抉择,即便母亲尚在人世,或许也难以认同。

与阿布的情形不同,郭蕾所面临的压力源自其男友。当她向伴侣坦陈希望进行冻卵的计划时,对方却流露出明显的漠不关心。在这种亲密关系未能提供情感依托的情况下,个人在重大人生抉择中往往需要独自承担全部压力。

最后,心理上对手术的恐惧逐渐显现。当两人踏上美国土地的那一刻,冻卵的现实感愈发强烈。在手术前,必须经历一系列繁琐的身体检查,以确认卵巢功能是否达标,以及整体身体状况能否承受手术的挑战。镜头聚焦在B超屏幕上,医生以温和的语气向他们解释取卵过程——那些黑色光点代表卵泡,内部充满液体,每个卵泡中都孕育着一个卵子。当卵泡生长至18毫米时,医生会采取破卵针进行干预,以促进卵子的成熟。

任何女性,听到这段描述恐怕都会感到不寒而栗。绵延不绝的意识流画面中,大提琴旋律与心电监护仪的嗡鸣声交织,营造出令人窒息的紧张氛围。无论是视听元素的营造,还是情节的铺陈,都让观众陷入深深的不安之中。郭蕾以旁白形式娓娓道来手术前的梦境——我梦见手术的过程,你知道吗,就是要从人的两侧缓缓拉开,接着撕开皮肤,那时我问医生,皮肤撕开后怎么再缝合,医生说会用针线缝合,所以经历取卵的人,脖子两侧往往能看见两道明显的疤痕。

海边的微风轻拂过两人依偎的身影,她们正围绕着冷冻卵子的未来用途展开讨论。郭蕾轻叹一声,坦言尽管冷冻卵子已成为现实,她仍认为真正无需担忧生育压力的,是那些已为人父母的女性。

阿布坦言,尽管外表看似酷炫,但成为母亲这一身份对他而言,仍伴随着恐惧与渴望的交织。

选择将冻卵作为备选方案,旨在为人生增添更多可能性。然而,这一决定背后隐含的挑战与压力,却难以被轻视。在她们眼中,生育仍像一道无形枷锁,既承载着期待,也牵动着焦虑。

生育率下降的现象并非中国独有,韩国早在2018年便已陷入低生育率困境,其总和生育率(指平均每对夫妇生育的子女数)仅为0.98,成为全球首个总和生育率跌破1.0的国家。

数据显示,若韩国生育率持续维持当前趋势,该国总人口将在2031年正式进入负增长阶段。与此同时,韩国年轻人发起了一场针对人口普查中'未婚'称谓的抗议运动。他们认为传统'未婚'标签隐含着对婚姻的默认期待,而'非婚'概念则强调一种独立于时间进程的自主选择状态。这种新兴的自我认同方式反映了年轻群体对多元生活选择的追求,表明他们不再将人生简单划分为'未婚'与'已婚'两种形态,而是倡导包含独身、同居、民事结合等更广阔的生活形态分类。

在韩国,倡导非婚生活的郑世英与贝克哈娜正推动相关社会议题的讨论。与此同时,面对严峻生育挑战的日本,其老龄化社会现状更为突出。尽管政府采取了适度的财政激励措施鼓励生育,但实际成效仍不显著。不可否认,生命的诞生始终充满意义,但在全球经济复苏乏力的背景下,无论身处哪个国家,养育后代都已成为沉重的社会负担。

当前中国生育率已降至全球最低水平之一,这一现象所映射的深层次社会结构性问题,绝非仅仅源于个人生育意愿的单一因素。

根据联合国《世界人口展望2022》报告,全球生育率最低的十个国家或地区面临严峻的人口挑战。在职场环境中,年轻一代持续陷入高强度竞争,各类"内卷"现象不断涌现;而在生活层面,高昂的房价和沉重的房贷压力成为普遍困扰。这种双重挤压使人们既无法彻底躺平,又难以有效进取,导致人生陷入两难困境,生育意愿自然被大幅削弱。

社会舆论中仍不乏将责任归咎于女性的声音,似乎女性生育意愿不足被视为问题的症结所在。然而,真正关键的并非'生',而是'育'。生育不仅是一个选择,更是一种无法推卸的义务,其背后承载着对生命成长的长期承诺。但现实中,许多人却难以肩负这份责任。

影片中所提及的郭蕾男友,在冻卵手术日期逐渐临近时提出了分手。其分手理由颇具争议,男友表示郭蕾的性别特质更接近男孩,而他更倾向于寻找一位符合传统性别期待的女性伴侣。

难道真是如此?尽管郭蕾未曾明确表达婚姻与生育的意愿,但选择冻卵的行为已然隐含着这样的潜在可能。这种潜在可能,却引发了男友的深深不安。

在韩国曾引发广泛讨论的《82年生的金智英》中,主角金智英在担任两年全职家庭主妇后,逐渐罹患产后抑郁并伴随精神分裂症状。她所承受的永无止境的家务压力与连绵不绝的育儿责任,使她极少有机会带孩子外出时,仍会遭遇上班族对其"妈虫"身份的隐晦嘲讽。

在韩语语境中,“全职太太”这一词汇常被用来指代因生育子女而放弃职业,全职照顾家庭的女性。尽管表面看似轻松,但其中蕴含的辛劳与付出却远超常人想象。

此外,社会上还存在大量单亲母亲群体。多数单亲母亲的实际生活状况远超人们的预期。据广州市妇联于2020年发布的全国性调研报告显示,近八成单亲母亲未能获得前配偶充分的赡养费用,不得不长期承受经济压力。

与此同时,单亲母亲在职场与婚恋领域所面临的社会歧视现象日益普遍。相较于单纯依赖舆论干预或提升生育率,社会更应深入关注其中的细微之处,持续优化相关政策及保障体系。更为关键的是,应主动倾听女性的真实诉求,尊重个体的多元选择,携手构建更具包容性的社会氛围。归根结底,人生的核心价值远不止于生育本身,更在于个体的全面发展与社会的公平支持。

本文至此结束。

最新资讯

- • 被讨债一亿后,昔日新三板女神被骂“滚出娱乐圈” -

- • 《封神》《深海》报名奥斯卡最佳影片 共计265部电影参与该奖项争夺 -

- • 院线电影《我向星星许个愿》1月13日全国上映 -

- • 电影《飞驰人生2》定档大年初一 沈腾领衔超强喜剧阵容笑临春节档 -

- • 岳飞的《满江红》为何被移出课本? -

- • 潮汕英歌舞出非遗风采 网剧《我和我爸的18岁》汕头隆重开机 -

- • 谢孟伟《陈真之英雄崛起》湖州开机 小人物大能量惹期待 -

- • 网飞版《三体》剧集曝正式预告 3月21日开播 -

- • 《回西藏》曝人物版预告 感受西藏日喀则风土人情 -

- • 电视剧《繁花》中,时代才是看不见的主角! -

- • 《传说》备案信息更新 成龙、张艺兴、娜扎主演 -

- • 电影《传说》首曝预告 成龙携张艺兴娜扎穿越古今 -

- • 岳飞庙景区推出福利:凡是熟练背诵《满江红》游客即可免费游 -

- • 外媒曝泫雅金晓钟时隔两个月重新和好 并恢复恋人关系 -

- • 网友爆料陈思诚携小21岁女友在泰国一起庆生 -

- • 还记得《爸爸去哪儿》里的贝儿吗?14岁长这样 -

- • 新国风动画《江豚·风时舞》曝预告 揭示水族宿命 -

- • 宁财神回应《满江红》剧情争议:八杆子挨不上 -

- • 韩延《我们一起摇太阳》立项 彭昱畅李庚希主演 -

- • 《母性本能》发预告 杰西卡与海瑟薇产生信任危机 -