资讯分类

地质迷境:这么粗糙的故事为什么能让人趋之若鹜? -

来源:爱看影院iktv8人气:278更新:2025-09-16 10:48:14

作者“地质巨子”(本名王浩丞,新疆工学院资源勘查工程专业毕业,地质找矿理学硕士学历,兼具地质工程师与土地评估师资格)于2011年首次在天涯社区发表作品,其初稿《一个地质队员经历的故事》以第一人称视角讲述了新疆地质队员的传奇经历。值得注意的是,该文最初发布在“莲蓬鬼话”版块,这一选择本身就暗示了其小说属性。尽管初版存在排版混乱与错别字现象,却意外引发了包括笔者在内的诸多神秘主义者的关注。这种吸引力与伪纪录片《中邪》具有相似之处:越粗粝的叙事越能传递真实感。作者在文中大量使用自创词汇如“边疆省”“X族”“X教”等,虽在客观上造成理解障碍,却未影响整体阅读体验。小说前半部分通过主角与曹大棒子、黄毛等人物在地质勘探中的经历,生动还原了新疆荒野的神秘图景。当“我”以旁观者视角见证一系列超乎常理的事件时,最终提出了具有哲学意味的质问:人类究竟是自然演化的结果,还是某种生物实验的产物?在广袤的荒野中,是否还存在着与人类并存的其他生命形式?

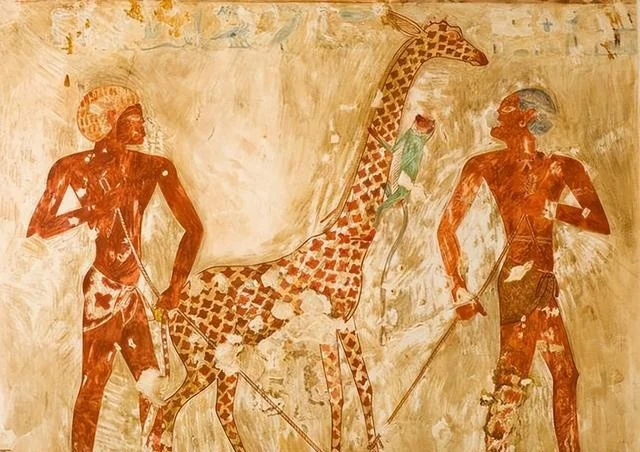

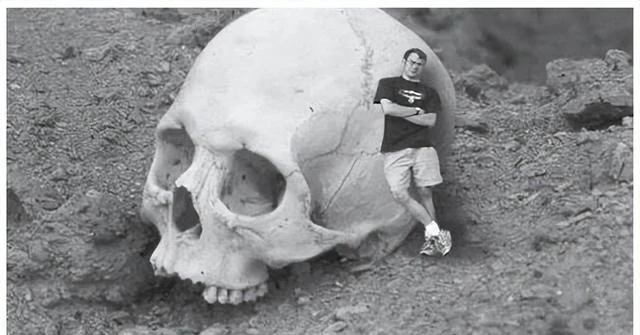

基于特定研究视角,我梳理了国际上对"巨人"这一神秘生物的探索脉络。从古埃及壁画中记载的人类与巨人共存的写实场景,到某些消失的巨人干尸的指尖特征;从《圣经》中关于拿非利人与巨人歌利亚的记载,到民间学者对《死海古卷》可能揭示的人类起源线索的讨论,这些跨文化的记载与研究共同构成了关于巨人传说的多元认知图景。

《地质队员》是我迄今为止读过的首部,也是唯一一部聚焦巨人传说的国产小说。书中多次描写了巨人形象,例如边疆驻军在高山地区曾与“浑身覆盖白毛、身高逾四米的人形生物”有过惊险遭遇,又如指战员曾目睹“高山脚下的那存在确实在高大,宛如体型倍增的东欧战士”。更引人入胜的是当地流传的传说:在远古时期,曾存在一个巨人国度。蒙古铁骑在死人沟一带展开激战,最终灭国。高过车轮的巨人族成员被尽数消灭,幸存的孩童则被送往西方,被视为异族奇观……

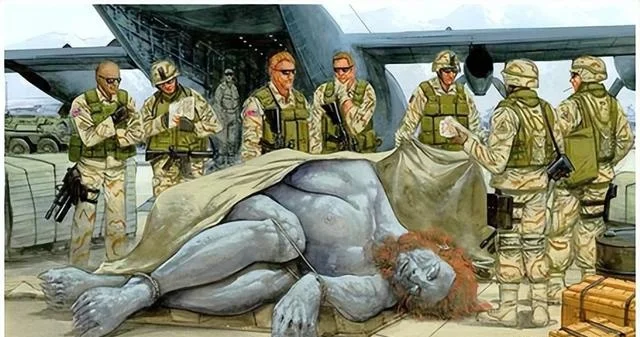

我曾听闻草原某位活佛的法器竟由一具巨大人头骨制成,后在勘探过程中意外发现一处古老文明遗迹——以无数人头骨堆砌而成的‘白塔’。这些颅骨大小不一,有的如巴掌般小巧,有的则堪比马头。后来调任阿富汗参与援建时,再次遇见巨人传说,当地导游描述称曾目睹数名身材高大者背负羊群在远山行走,其高度犹如参天古树。据传阿富汗密林深处栖息着一个巨人族群,英国殖民时期当局曾悬赏重金欲活捉巨人,有部落设下陷阱成功捕获一名,却未料其死亡引发巨人报复,整个部落遭灭门,唯一幸存者逃出后讲述了那段惊心动魄的经历。

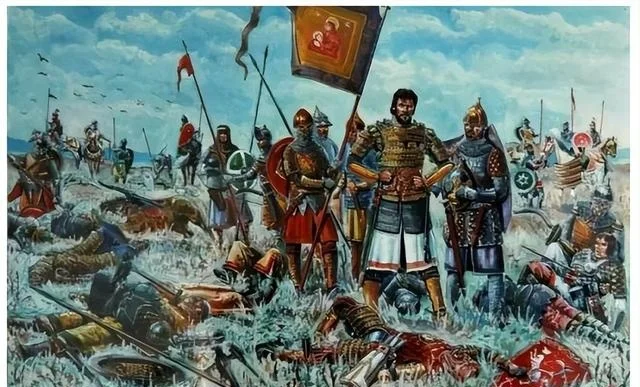

同样值得注意的是,俄罗斯历史文献中曾记载金帐汗国的游牧民族在库利科沃战役中曾召唤一位身高四米的鞑靼巨人。众多俄罗斯士兵亲见其身影,该巨人具有典型的图兰人种外貌特征,但骨骼结构却显得与众不同,其身高甚至超过两名俄罗斯士兵的总和。然而这位传说中的巨人最终被俄罗斯勇士奥什里亚比雅击败。

国外的编年史与传说中,存在与作者笔下"剩下的孩童被西迁作为异域奇观"相似的历史片段。巧合的是,《旧唐书》记载唐太宗征伐高句丽时曾目睹敌方军阵中有"防风氏(大禹治水时期华夏的巨人族群)数千人",而古籍中亦记载新罗境外有"长人国",其国民身高过丈,以人肉为食,掠夺女子制作衣物。今年夏季观看《封神第一部》片尾彩蛋时,魔家四将过城门呵斥工匠的场景令我恍然忆起这部《地质队员》作品——当上古神话中巨人与人类共存的图景与现实中的地质勘探场景产生奇妙共鸣,不禁让人思考:人类是否曾真实经历过与巨人族群共同生活的远古时代?

尽管不涉及封建迷信的探讨,但以充满想象力的假设视角呈现历史传说中的巨人大洪水之谜,这种猎奇思路反而引发了不少关注。《探索频道》曾专门制作过《巨人之谜》节目,深入解析全球各地流传的远古巨人与大洪水故事,显示出国际社会对这类神秘历史现象的持续兴趣。然而作者并未深究巨人的谜团,反而让边疆省的神秘色彩在读者心中愈发浓烈。

在中国传说中,龙与大熊猫同属中国特有的生物族群。在《地质队员》这部作品里,这种神秘生物被描绘为栖息于山崖边缘古老城池旁的湖泊之中。书中对其体型有惊人描述:"该生物体长可达四十米,头颅之大犹如吉普车,张口间便能吞噬人类半身。"这种兼具威严与恐怖的形象,展现了神话生物在特定地理环境中的独特存在形态。

在古城遗址中,龙的传说与另一种诡异现象交织存在——夜间帐篷外突然现身的古代人类,其形态并非现代科技产物,更像幽灵般的存在。这种记录在曹大棒子的回忆中同样出现:某深夜戈壁滩上,三个疑似古代少数民族的影子召唤队员聚集,当曹大棒子察觉异样时,这些身影竟凝视着队员不肯离去,直至被投掷石块驱散。天亮后,队员们在营地附近发现了几具古代遗骸。当地人以淡然口吻解释道:"古时就有记载,早已见怪不怪……"而作者在书中则写道:"内地是人邪地不邪,这里是人不邪地邪",揭示了边疆地区独特的超自然现象。更令人不安的是,某夜营地夜空骤然变幻色彩,深邃的夜幕转为暗红色,一个不明飞行物在头顶盘旋,其操控性显然超越自然规律。

许多读者最初被这部作品吸引,正是因为它以近乎平实的语言呈现了一连串令人匪夷所思的奇闻异事。没有刻意的文学包装,也没有夸张的戏剧渲染,作者如同一位冷静的旁观者,将地质勘探过程中的见闻记录得细致入微,甚至让人产生“这些故事真实发生过”的错觉。后来在知乎撰写关于巨人传说的内容时,提及这部小说竟引发共鸣,有读者表示也曾读过,并认为这是当下最为贴近现实的“文字版伪纪录片”。作者通过对这些现象的深入探讨,引导读者思考人类起源的未解之谜,诸如被当地人铸造成钱币供奉为神明的“长翼孩童”、被蛇妖附身的猎户家族中那个可怜的姑娘、夜晚归队时偶遇的身披铠甲的古代武士,以及古墓中出土的金发碧眼、令人不安的古尸等。

在崇山峻岭与大漠荒原的恶劣环境中,一群地质工作者默默耕耘,用坚韧的意志开拓边疆。他们中有人献出了生命,有人精神崩溃,更多人因难以承受勘探的艰辛而选择离开岗位,转战商海寻求出路。岁月流转,昔日的队友重聚一堂,谈起那段艰苦岁月不禁感慨万千:年华老去的他们回望青春,发现曾经的热血与坚守早已化作对国家战略矿产的无声奉献,成为历史长河中无名的英雄。然而,有些人如“黄毛”般,永远失去了诉说当年豪言壮语的机会——他们早已化作崇山峻岭中的永恒印记,被大地无情地掩埋。

我并未购入《地质队员》的实体书,但通过研读《古玩笔记》的纸质版本,我认为该书的实体版本或许与网络连载存在内容删减现象。例如书中对边疆地区复杂的政治局势、国际援助任务中遭遇的恐怖袭击事件,以及不同民族对历史事件的多元视角等细节的呈现,可能因篇幅限制进行了简化处理。这些真实经历正是吸引我持续追读的关键因素:那些看似奇幻的遭遇背后,实则是特定历史时期社会变革的缩影,正如光怪陆离的表象下潜藏着时代发展的深层逻辑。

需要注意的是,作者书中记述故事的年代背景应该是上世纪1990年代前后,如今的地质勘探同样艰苦,但和当年相比生活条件毕竟有所改变。在书中也提及了后来时代的发展,但对于书友而言,小说最吸引人的依旧是前半部分的猎奇探险,后半部分主要讲述的偏专业一些,即地质队远赴海外工作,其中涉及许多专业的内容,还有人情世故和国际形势对地质工作的影响,所以后半部分的风格更偏向于真实的纪实文学。

需要注意的是,作者书中记述故事的年代背景应该是上世纪1990年代前后,如今的地质勘探同样艰苦,但和当年相比生活条件毕竟有所改变。在书中也提及了后来时代的发展,但对于书友而言,小说最吸引人的依旧是前半部分的猎奇探险,后半部分主要讲述的偏专业一些,即地质队远赴海外工作,其中涉及许多专业的内容,还有人情世故和国际形势对地质工作的影响,所以后半部分的风格更偏向于真实的纪实文学。

2011年,我曾频繁往返于两地之间,主要依赖长途汽车作为交通工具。途中经过荒山时,眼前一晃而过的高大树木总让我浮想联翩,仿佛它们是矗立在人间的巨人。这种痴迷源于《地质队员》这部作品,它似乎在我的心中埋下了一颗种子。随着小说逐渐停更,网友们也开始猜测作者或许正筹备实体书出版,而2013年再次翻阅时,果然见证了“地质巨子”以纸质书籍的形式面世,这份期待感令人颇感欣慰。此后,能够持续吸引我的小说愈发稀少,部分读者转向知乎平台发表见解,更多人则在连载几章后悄然隐退。直到天涯社区的落幕,令人意外的是,其微博账号竟仍在持续更新内容。然而,对于像我这样习惯于追寻文字奇趣的老一辈网民而言,这种变化已逐渐失去原有的吸引力。或许是因为怀旧情绪作祟,阅读文字始终是一种难以割舍的习惯,许多曾让我印象深刻的网络小说至今仍能娓娓道来。但不可否认的是,随着网络空间的不断压缩——短视频的兴起让碎片化信息占据了主导地位,文字内容亦在悄然缩水,如今重拾小说的热情已不如从前。就连对长篇大部头作品的兴趣,也被潜移默化的刷手机短视频所取代。

客观而言,两种媒介必然存在无法被替代的独特魅力,正如纸质书籍与电子书在触感与呈现方式上的差异难以等同。内容本身始终是核心,而《地质队员》的文本特质则展现出一种粗粝而富有感染力的叙述风格。这种看似朴实无华却极具冲击力的写法,反而让读者产生沉浸式的体验。值得注意的是,作者在创作初期曾引发读者对内容真实性的猜测,有人误以为是前辈讲述的亲身经历(而今我对文本的真实性仍抱有类似疑问)。或许正是这种真假交织的叙事方式,才让故事更具可信度与吸引力。在信息纷繁的时代,短暂逃离喧嚣、沉浸于文字构筑的想象世界,不失为一种心灵的休憩。但需特别说明:本文绝无引导读者走向迷信之意,仍坚持科学精神与理性思考,对进化论的信念与对传统民俗的探索态度始终并存。

最新资讯

- • 记录鲜活劳动者!《烟火人间》在京举办放映活动 -

- • 剧集《仙剑奇侠传四》1.17开播 鞠婧祎陈哲远主演 -

- • 韩女星郑恩彩登杂志拍粉色大片 妆容美艳皮肤白皙 -

- • 许光汉逛商场被偶遇 给路人签名合照好亲切 -

- • 张婧仪最新复古写真释出 穿黑色波点长裙长发飘飘好仙 -

- • 李准基拍居家风格写真 41岁冻龄容颜不改 -

- • 《热辣滚烫》发布花絮视频 贾玲解读电影英文片名 -

- • 粉丝给白鹿助理送信 本尊看到后瞳孔震惊 -

- • 从《繁花》卷到哈尔滨,各地文旅拿出“杀手锏”! -

- • 佟丽娅为儿子朵朵庆祝7岁生日 母子海边追逐玩耍 -

- • 赵丽颖粉色碎钻抹胸裙身材好辣 白色皮草造型精致贵气 -

- • 张俪头戴小狐狸发卡现身机场 层次感穿搭复古时尚 -

- • 姚晨黑色大衣牛仔衬衫现身机场 红色宝石胸针精致优雅 -

- • 5年6部口碑屡战屡败,包贝尔为何“痴迷”翻拍? -

- • 刘萌萌休闲穿搭现身机场 白绿色彩搭配青春减龄 -

- • 姜贞羽戴黑色毛绒帽现身机场 蝴蝶印花米色卫衣灵动有型 -

- • TVB版《黑暗荣耀》开拍!杨茜尧、林夏薇曝定妆照 -

- • 刘浩存休闲穿搭现身机场 内搭白衬衫清纯感爆棚 -

- • 韩女星高允贞登《ELLE》 气质清冷表现力佳 -

- • 李飞曾分别评价时代少年团成员:都是令人放心的 -