资讯分类

他走了,世间再无童话大王 -

来源:爱看影院iktv8人气:397更新:2025-09-17 06:27:00

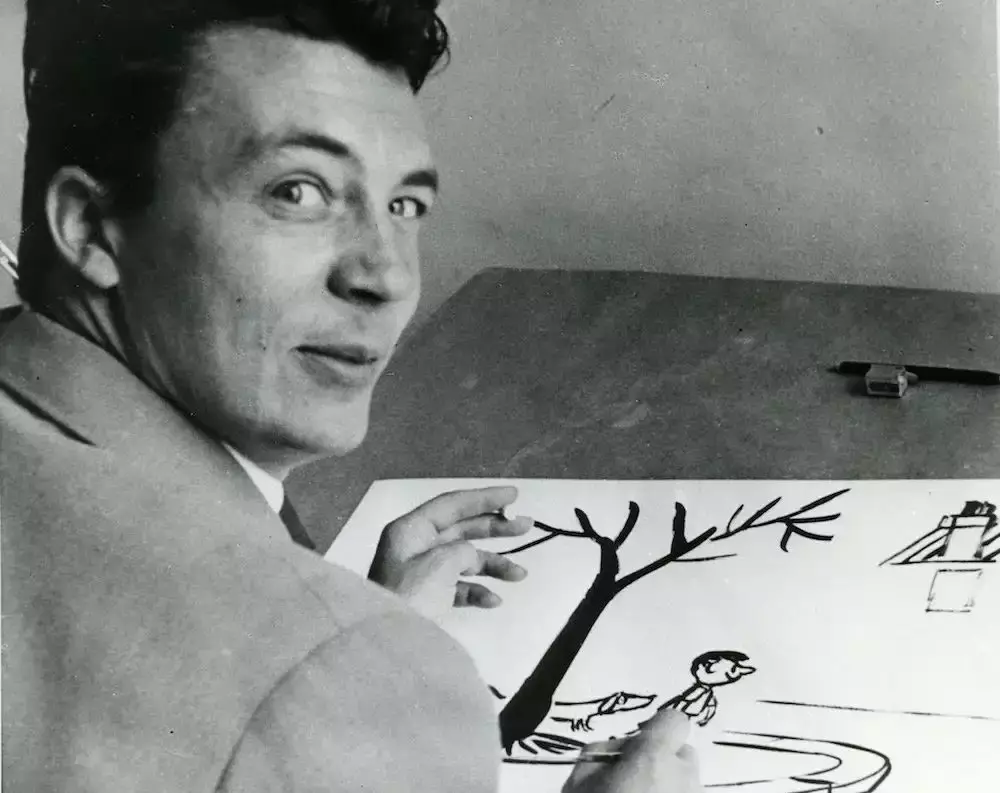

作为享誉世界的童话大师,让·雅克·桑贝的一生始终与"逃离"相伴。在生命前半程,这种对自由的渴望促使他不断经历身份的蜕变,屡次放弃看似安稳的艺术路径,坚持追随内心深处的创作冲动。即便在后半生步入成熟期,他依然保持着对生活的独特洞察,将现实世界的荒诞化作艺术创作的养分,在画笔下构筑起一个充满想象力的童话宇宙,用永恒的童真守护着灵魂的自由疆域。

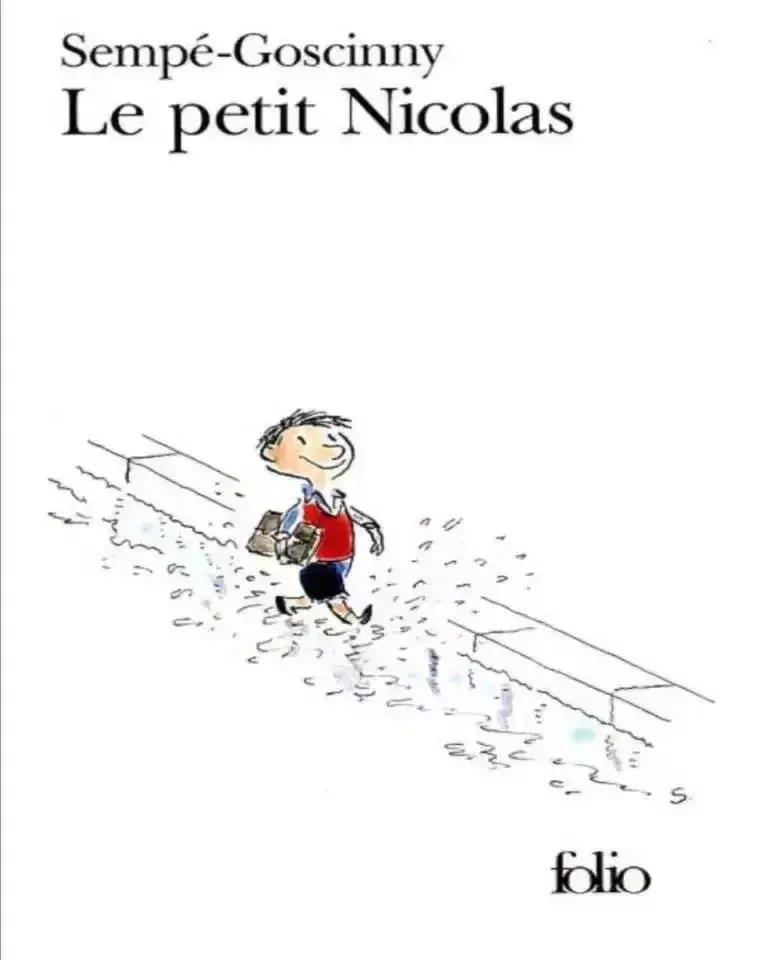

全球的目光都聚焦于那个调皮的小孩。

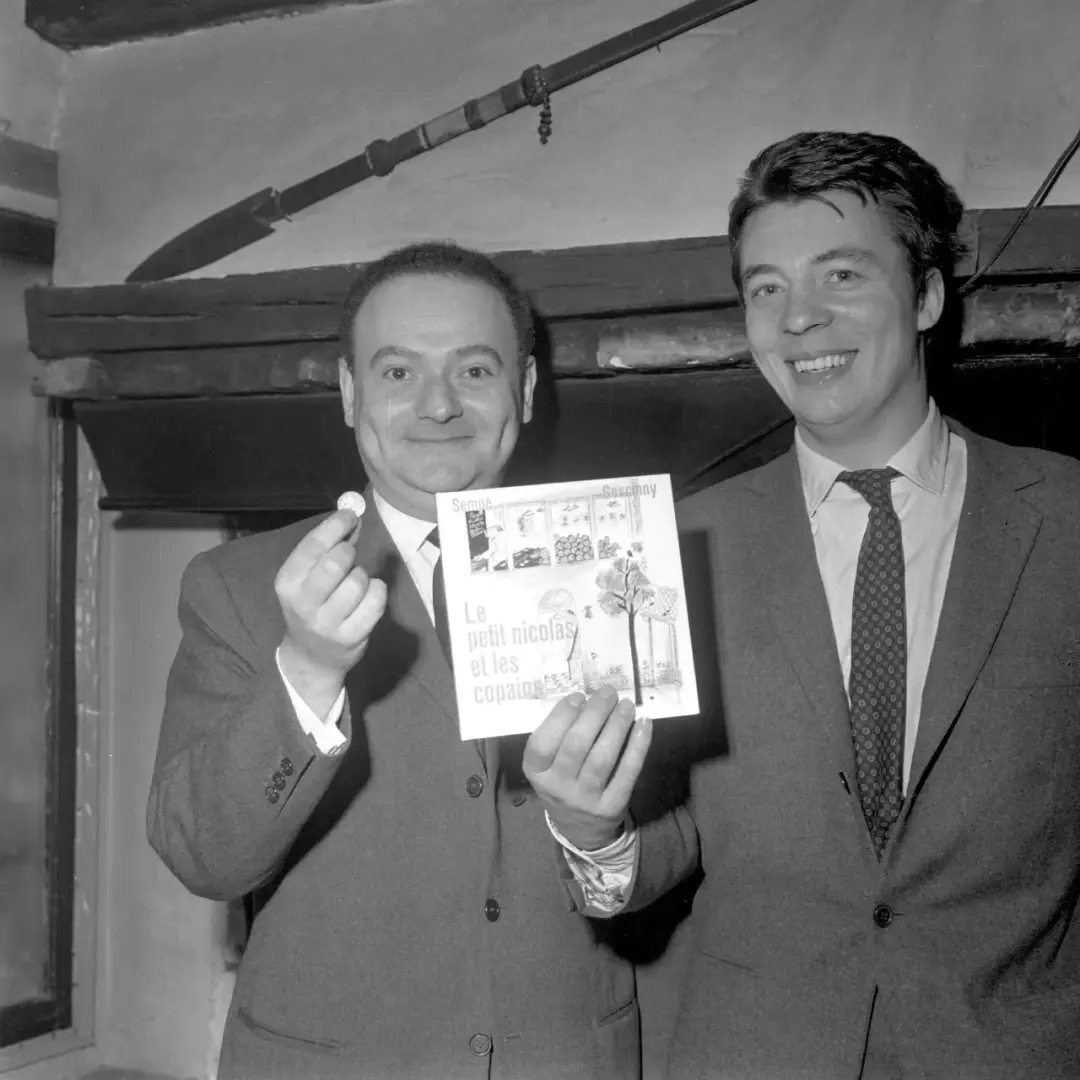

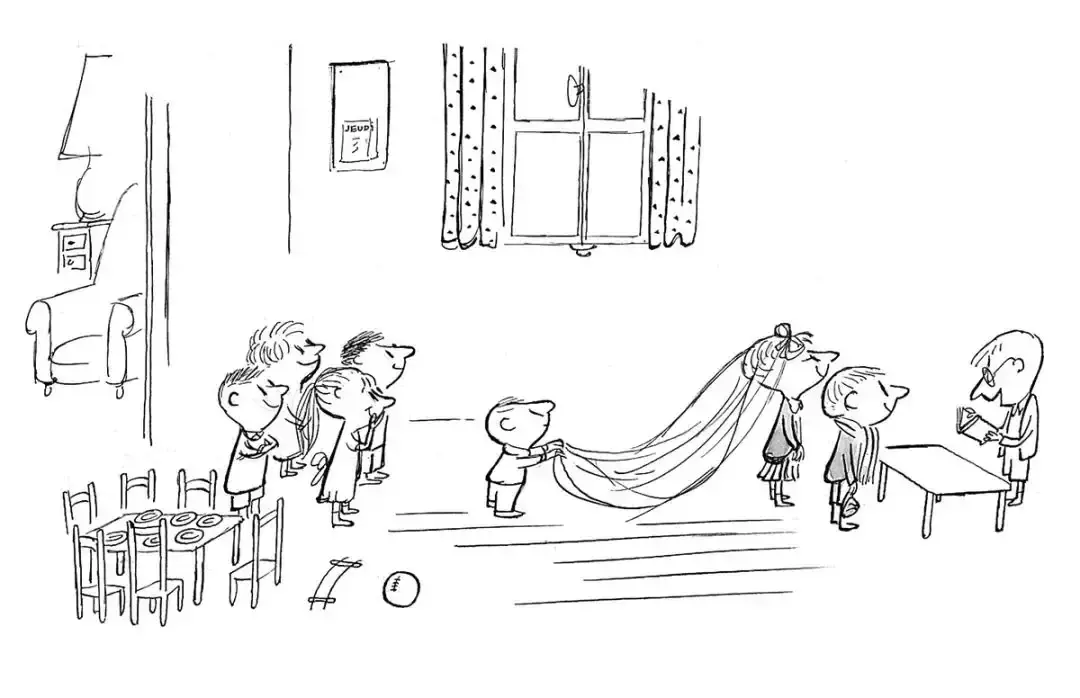

《小淘气尼古拉》作为桑贝的代表作,已在45个国家和地区创下超过1500万册的销售纪录。该作品不仅被改编为多语种动画版本,还衍生出电影形式,成为跨媒介传播的经典案例。这部以童年视角展开的绘本系列,不仅奠定了桑贝在国际插画界的地位,更使他确立了以描绘童真世界为核心的职业方向。

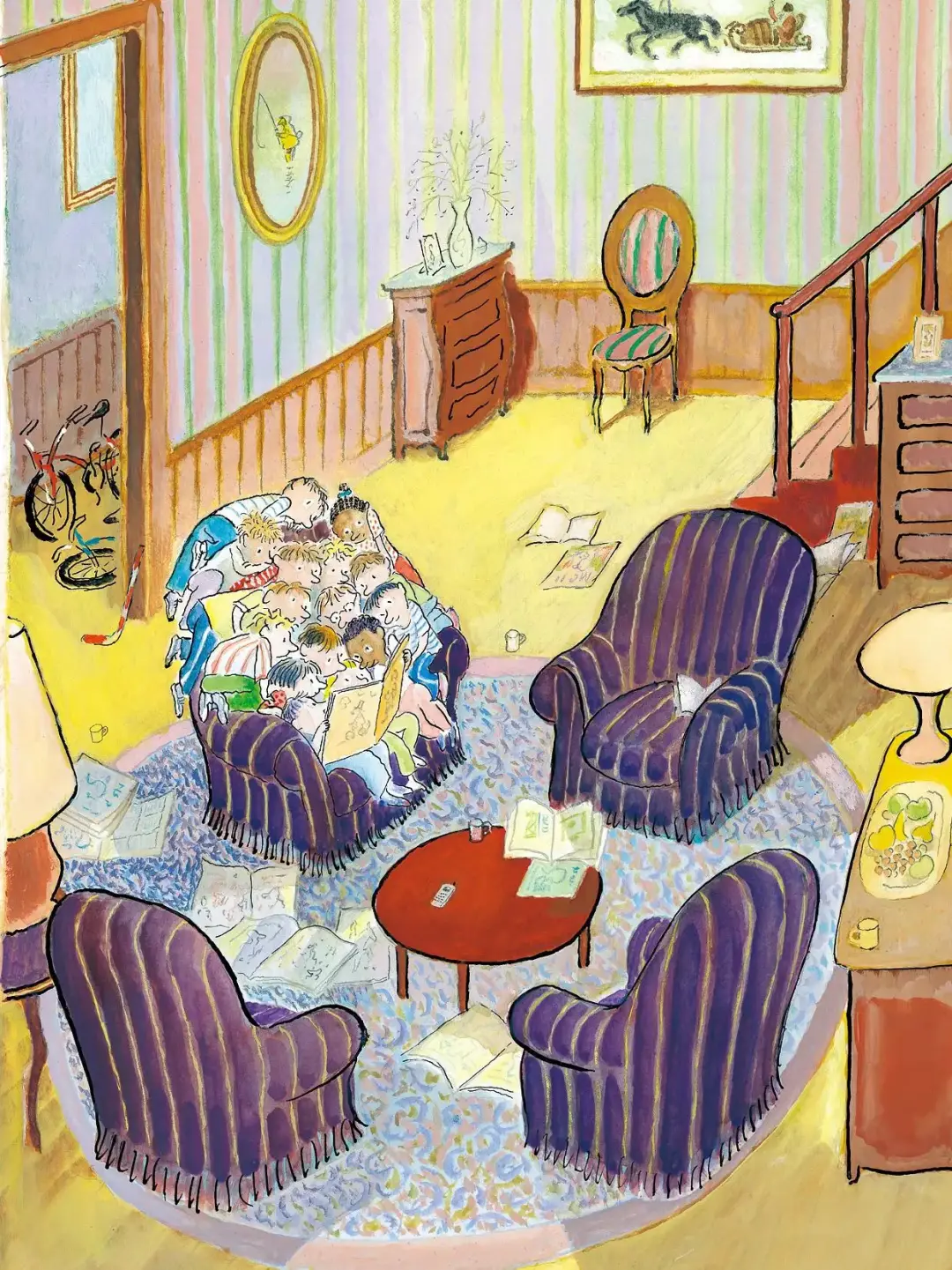

小尼古拉在得知父母即将迎来新成员后,误以为自己会被取代,内心充满不安,于是开始在家中四处奔走,恳求父母给予更多关注。桑贝曾写道:“尼古拉的故事其实是对童年的一种深刻反思,回顾那些成长时期经历的种种苦涩,同时不断提醒自己,或许并不如想象中般糟糕。”

这些温情的故事在悄然弥补桑贝童年时期的创伤,原生家庭的阴影曾长期困扰他的内心。中国俗语"穷人的孩子早当家"恰如其分地概括了他幼年的经历,早熟的品格在困境中悄然成型。

1932年,桑贝降临于法国波尔多的市井之中。他的继父以推销罐头食品为生,依靠微薄的佣金支撑着整个家庭的运转。这种捉襟见肘的生存状态不仅加剧了父母间的矛盾冲突,更成为邻里间茶余饭后津津乐道的话题,将贫困的阴影投射在生活的每一个角落。

在父母持续不断的争执中,他偶然发现了广播这一片宁静之地。每当雷·范图拉乐队的旋律响起,他便跌入自我构筑的乌托邦,在音符中编织出无数个平行宇宙,让现实的创伤在想象的边界逐渐消散。

桑贝的童年浸染着谎言的色彩,他曾说:“倘若所有人都毫无保留地坦诚,那简直和地狱无异。若我说出对您的真实想法,我亲爱的朋友,必将引发一场不可避免的悲剧!”这位艺术家对编织谎言有着近乎天性的热忱。为了聆听心爱的广播节目,他甚至会向夏令营的神父撒谎称父亲正在录制节目。当好友马克·勒卡尔庞蒂耶质疑他是否在用夸张言辞掩饰经济窘迫时,桑贝轻描淡写地回应:“哇,那当然了。”

桑贝自幼内心深处始终潜藏着叛逆的因子,然而这种叛逆的表现形式却迥异于常人。他更倾向于以疏离的方式与生活中的矛盾元素保持距离,通过这种自我隔离的状态来获得对自我的清醒认知。面对与自身性格相悖的现实,他选择用空间与心理的双重距离感作为观察的滤镜,试图借助这种抽离来重新审视内心世界。

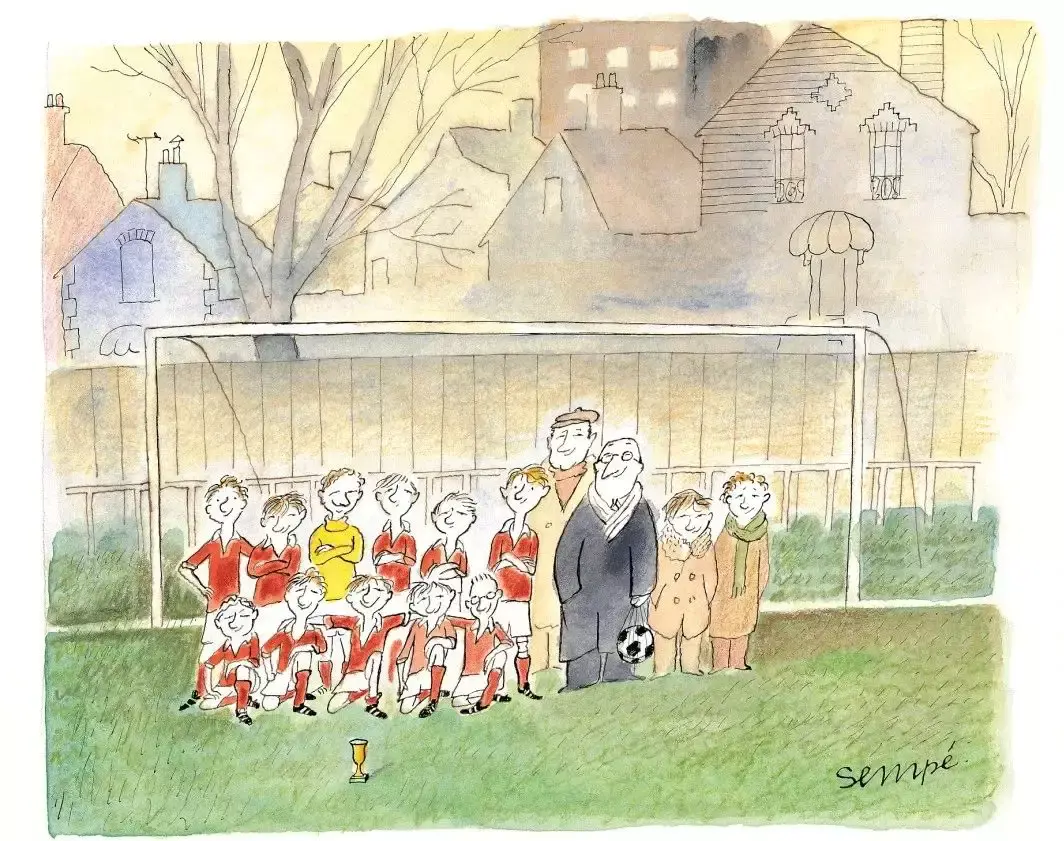

他是校园里的调皮王,总爱起哄捉弄人,课余时间痴迷于踢球,成绩平平,课本时常不见踪影。与人交往时极少提及家人,也拒绝与同伴探讨家庭话题。没人料到,这个看似叛逆的男孩笔下却流淌着细腻温柔的画作世界,每一幅作品都藏着令人惊艳的纯真美好。

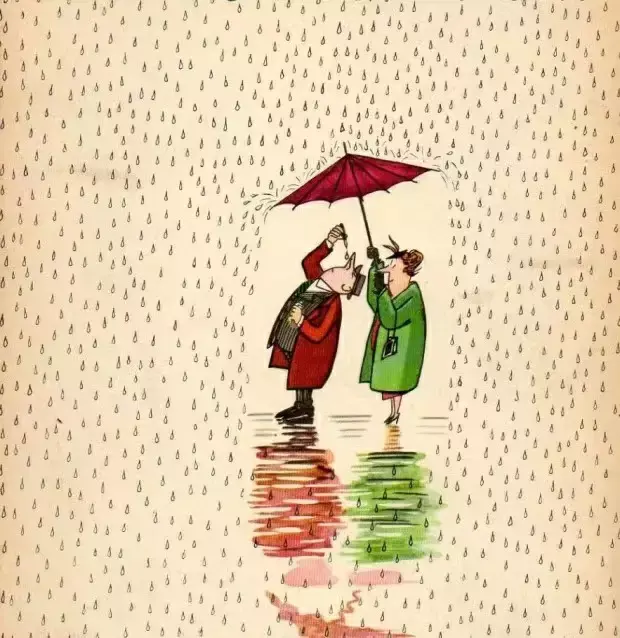

对他而言,温情如同奢侈品般遥不可及。贫困的处境始终如影随形,成为他成长路上难以摆脱的阴影。十四岁那年,桑贝最大的渴望竟只是拥有一件带翻袖口与袖扣的衬衫。这位常因顽皮捣蛋与爱撒谎而被贴上标签的少年,却意外拥有着敏锐的感知力与乐观的天性。正如其挚友马克·勒卡尔庞蒂耶所言,桑贝的画作恰似一排排置于我们过于沉重灵魂前的哈哈镜,以温柔而犀利的视角,折射出世间百态的真趣。

他是一个乐观主义者,即便出身于充满矛盾的家庭环境,依然坚持寻求和解,并在余生始终以诙谐的态度为自己和周围人创造欢乐。

桑贝在完成初中学业后便选择辍学,为了减轻家庭负担,他开始从事各种零工工作。最初从事自行车运货,持续了一年半后转行成为牙膏粉推销员,随后又涉足葡萄酒销售领域。

18岁那年,为谋求稳定的生活条件,桑贝选择踏入军营。服役期间被派驻巴黎,随后凭借个人努力辗转来到纽约。初抵这座国际大都会时,他满怀憧憬地探索着陌生的街巷,三十载光阴里,骑单车的身影穿梭于纽约的大街小巷,丈量着这座城市的脉络。

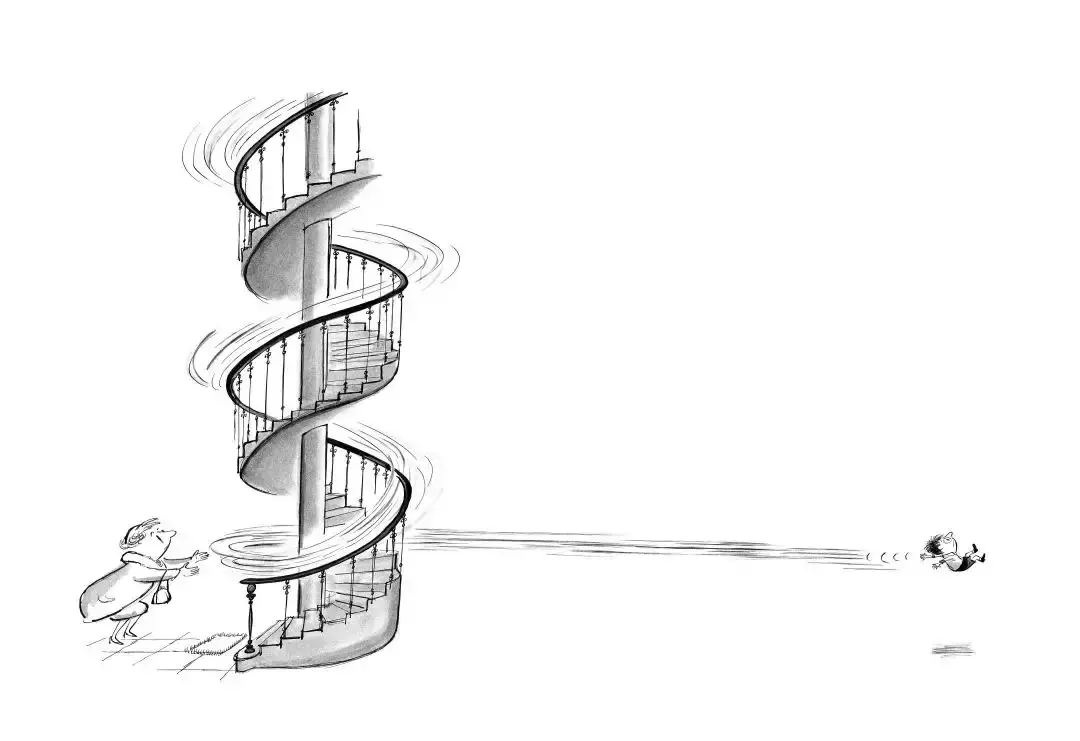

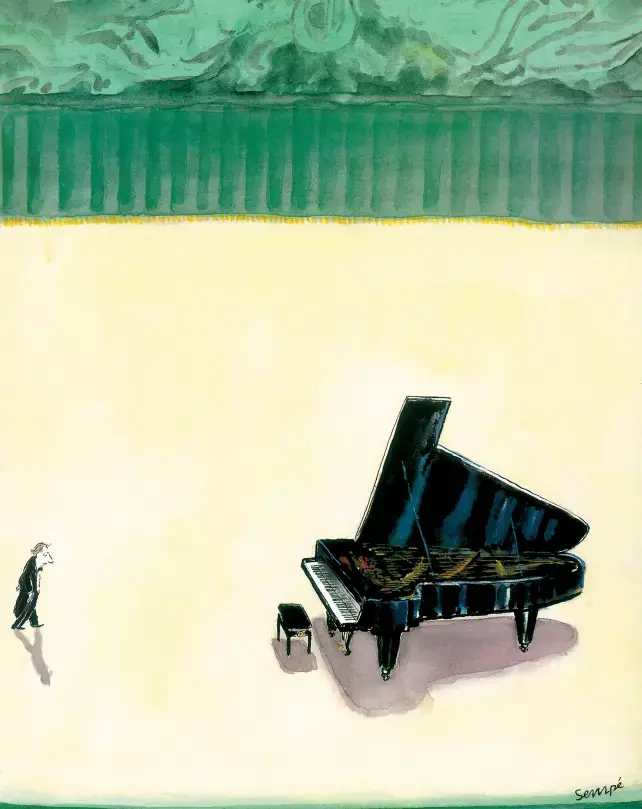

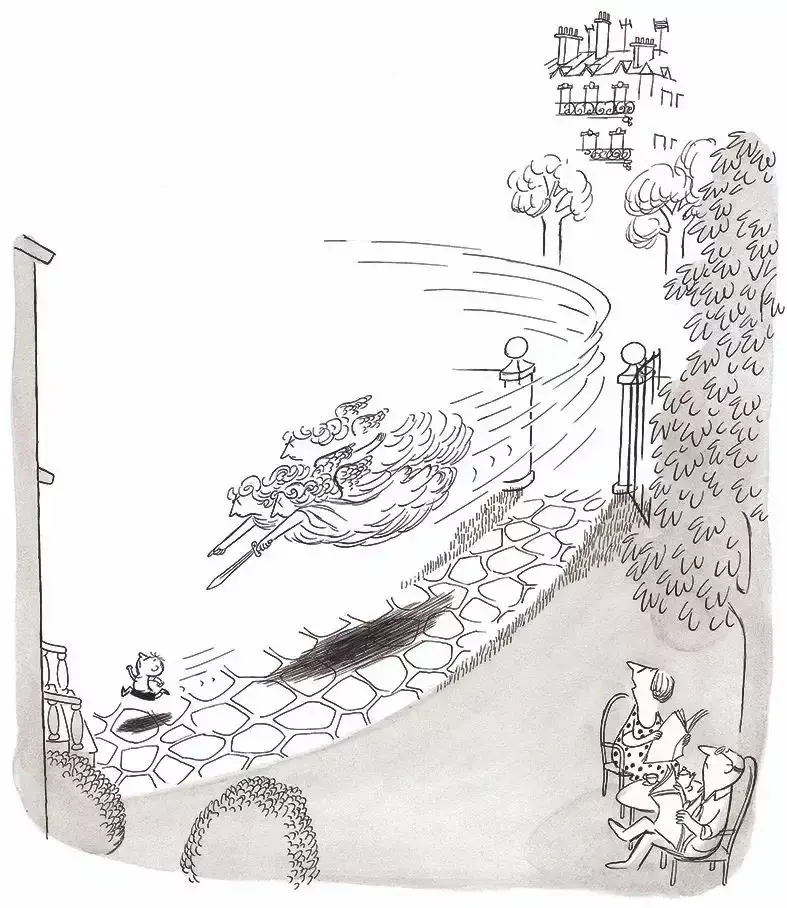

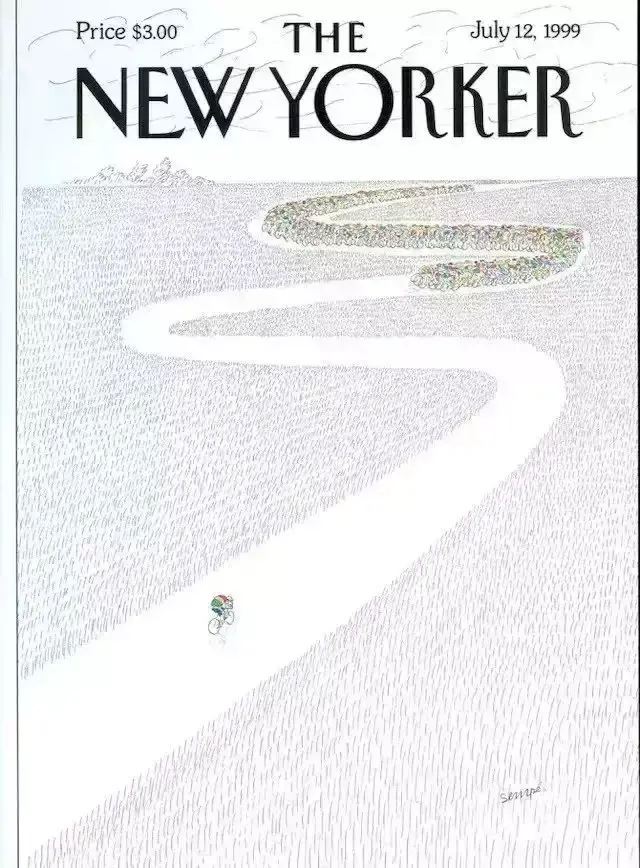

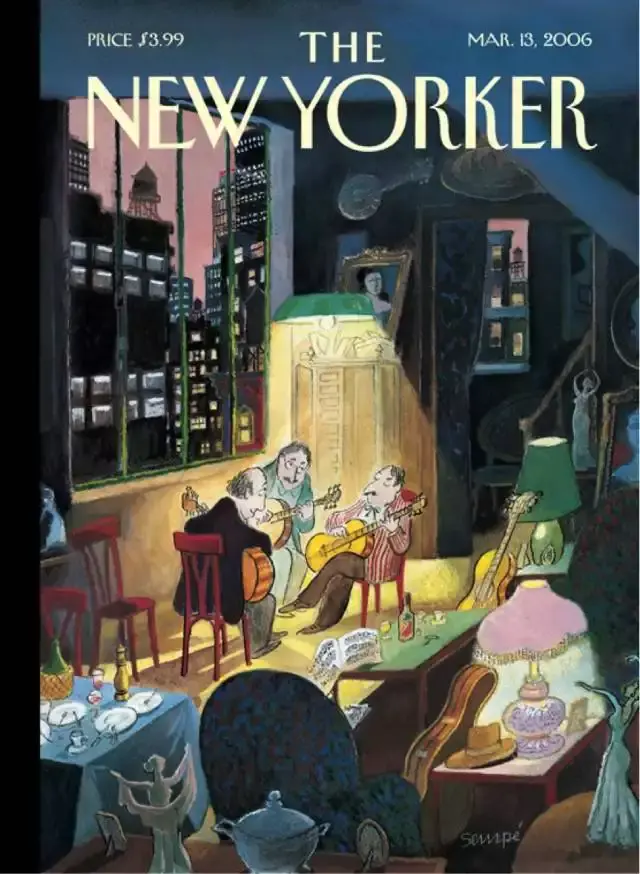

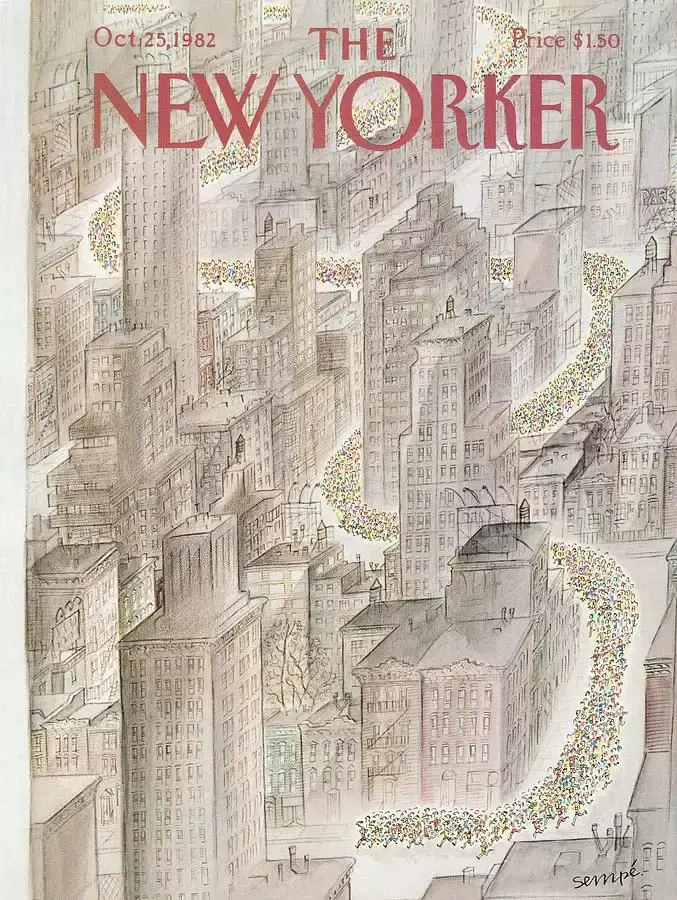

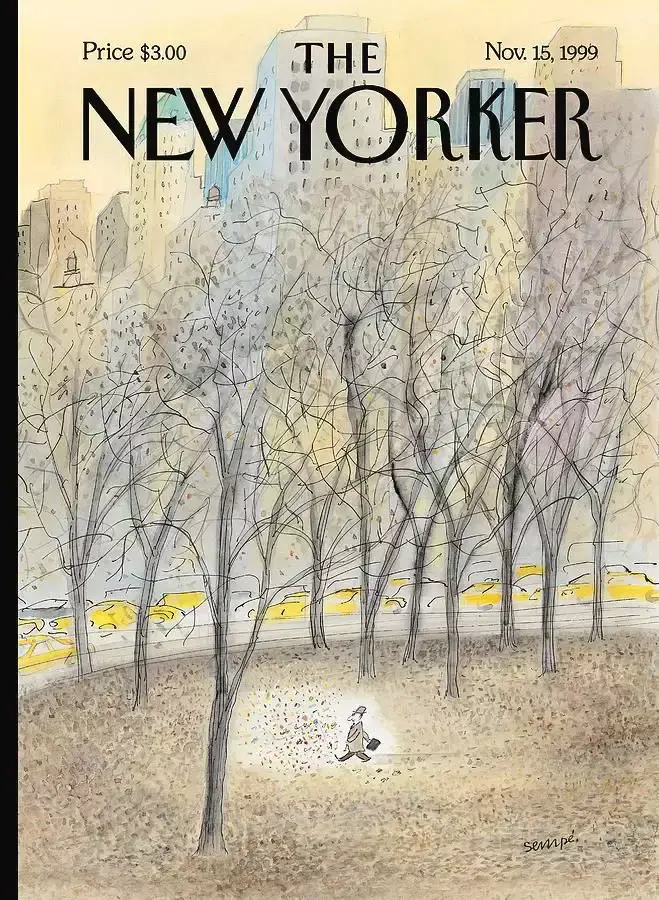

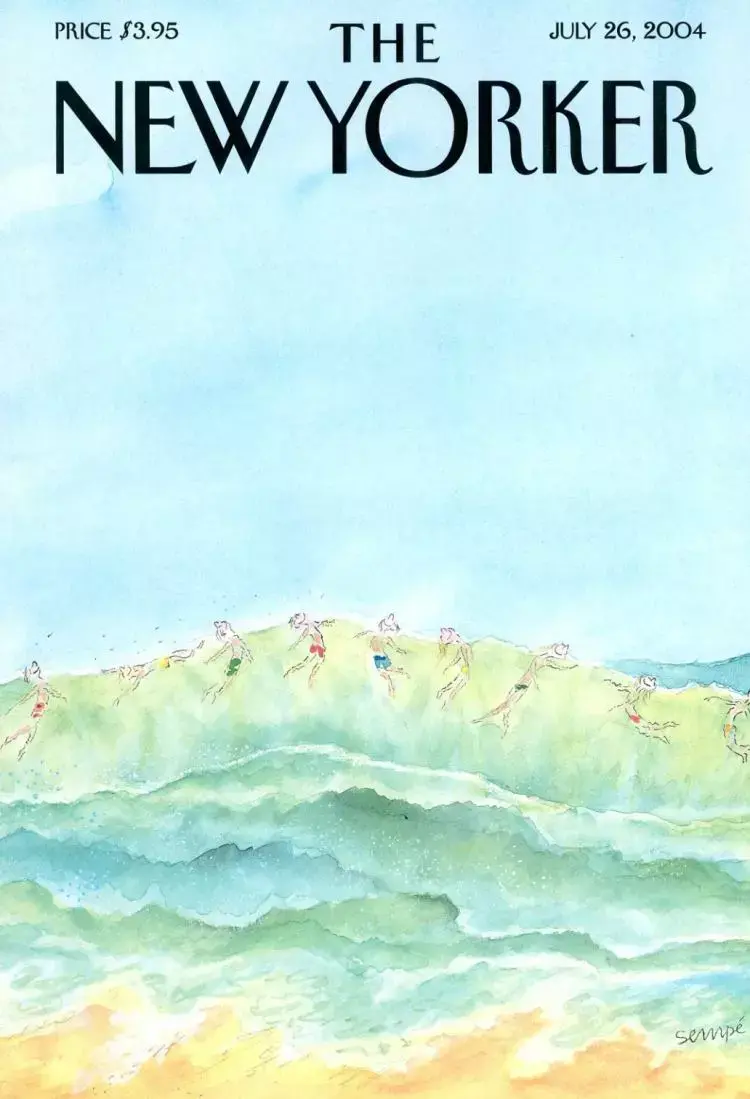

在桑贝的艺术视角中,巴黎的璀璨灯火与喧嚣街景不过是承载故事的布景,他真正倾注心力的是那些看似平凡的巴黎外省来客。画家通过自我审视展开的不仅是对成功的渴望,更是以画笔为媒介与内在自我的深度交流。其作品中频繁出现的自行车、音乐旋律、舞蹈姿态、沙滩光影与树木剪影,共同构建出质朴而富有韵味的插画世界,始终以宏大的空间视角衬托出渺小却生动的人物形象。

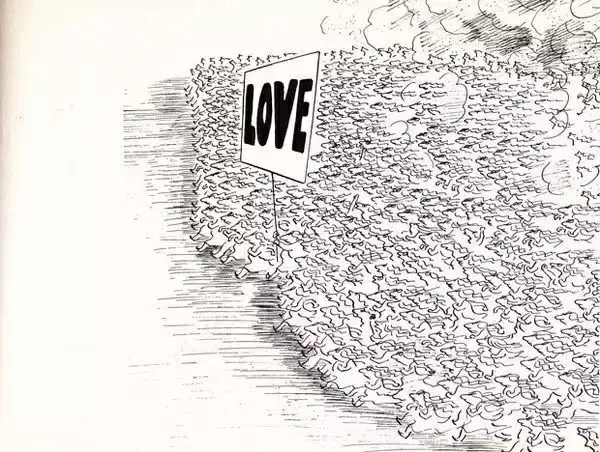

浩渺无垠的星空、惊涛骇浪的大海、钢筋森林般的都市景观、空旷寂寥的教堂,以及川流不息的人潮,桑贝的画笔穿梭于这些意象之间,将细腻的笔触与宏大的视野完美融合。无论是乡村的静谧还是城市的喧嚣,他的作品始终以饱满的细节铺陈与开阔的构图,构建出充满张力的视觉世界。

桑贝并不青睐冷漠的创作方式。他曾坦言自己偏爱描绘渺小的人物形象,认为人类常高估自身的存在感。他提到:"当我们站在树下或城市之中,相较于周遭环境,我们的体型不过是微不足道的存在。这种细微感恰好契合我的绘画本能。"

艺术之路对桑贝而言充满挑战。初中时期,他将一幅描绘守门员扑救瞬间的画作递给继父。画中人物挺胸仰望的动态引发了继父的赞叹:"这幅画充满张力,完美捕捉了运动的瞬间。"正是这份意外的认可,促使他将绘画确立为表达生命的唯一途径。

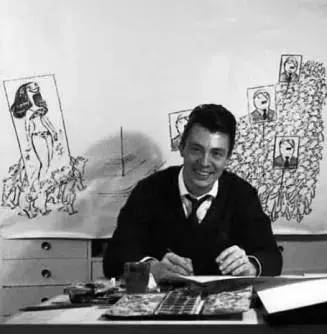

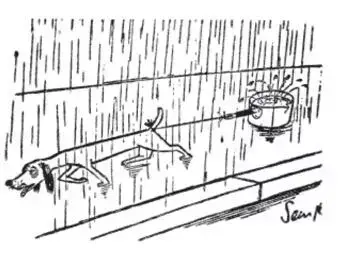

艺术注定与反叛、质疑和孤独相伴而行。年少时,他的创作只是随意的涂鸦,未曾接受正统训练,也未从现实生活中汲取灵感,一切源于内心深处的冲动。某次打工期间,他悄然利用公司电话向出版社投递作品,谎称自己是美术专业学生。凭借不懈的坚持,他最终获得了认可。而那幅开启他艺术生涯的首部作品,描绘的是一只流浪狗拖着平底锅的形象,仿佛在诉说着命运的荒诞与挣扎。

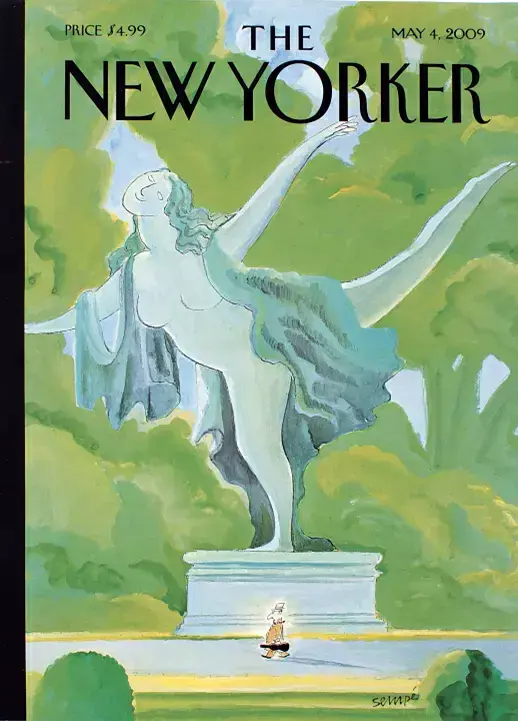

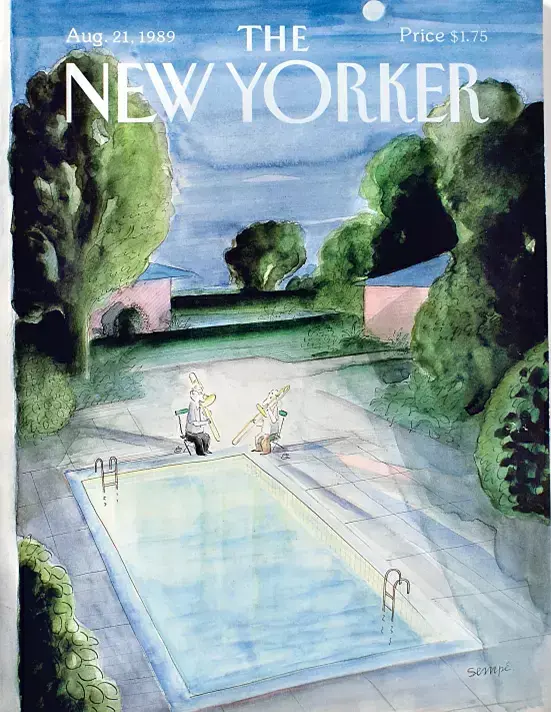

无数次驻足于《纽约客》大厦前,今日终于迈入这方艺术与思想的圣殿。尽管这位法语并不流利的法国人在纽约生活多年面临诸多语言与文化障碍,却意外在《纽约客》找到了归属感。

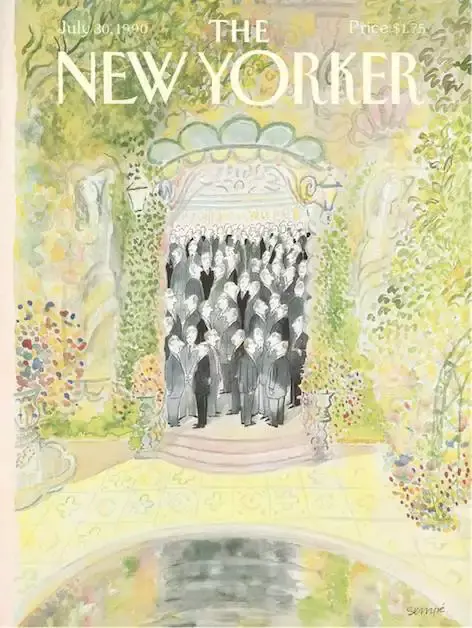

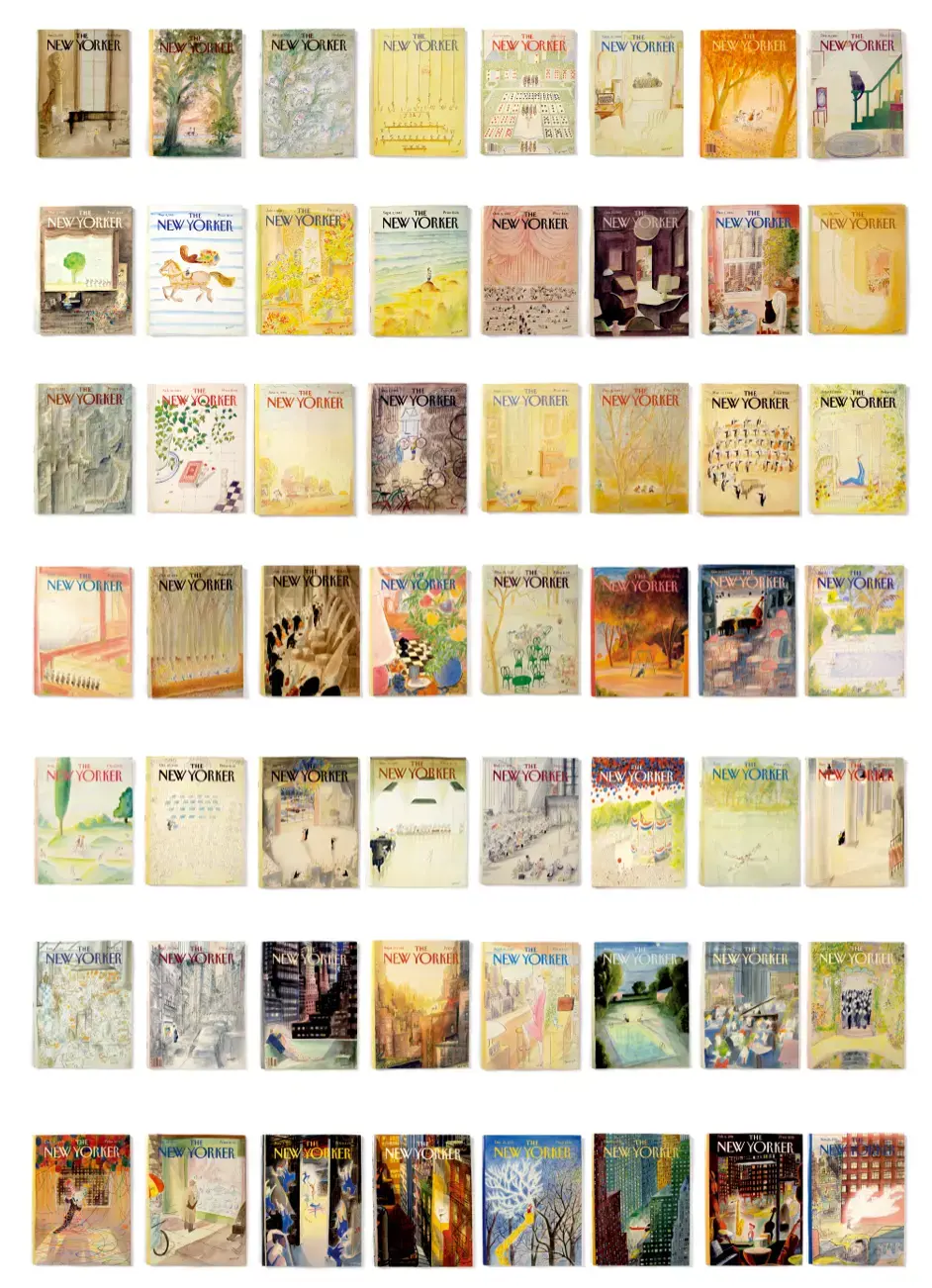

46岁的桑贝迎来人生重要转折点,首次获得为《纽约客》绘制封面的机会。彼时他难掩激动之情,曾感慨道:"拥有一个可供书写作画的角落,我倍感荣幸。"自那以后,《纽约客》便迎来了一位甘愿通宵达旦工作的法国艺术家,他的执着与才华持续为这本美国老牌杂志注入东方艺术气息。

正如《纽约时报》对他的评价所言,桑贝笔下的人物始终在激励人们坚持抗争,他们或赢得微小的胜利,或经历模棱两可的挫折。他以敏锐的洞察力捕捉日常生活的细微瞬间,精准勾勒出那些若隐若现的情感波动,以及那些令人心绪难平的朦胧氛围。尤其在为《纽约客》杂志创作的封面作品中,他总能用寥寥数笔勾勒出令人流连忘返的画面,让观者在凝视间感受时间的沉淀与生命的质感。

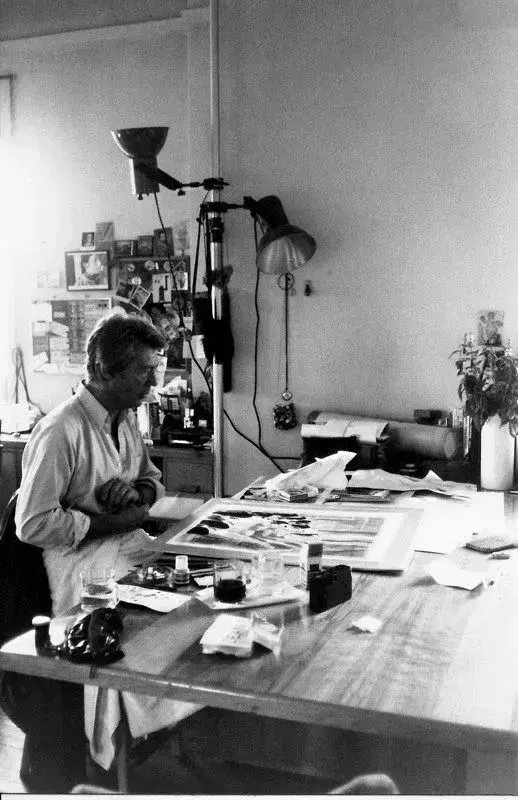

画家的职业生涯终其晚年让他脊柱受损,行动几乎受限。中风后仅能以单手作画,他仍坚持在画纸上描绘那些或顽皮或静谧的桑贝小人物,残缺的笔触与温润的色彩,恰似一场朦胧的梦。透过桑贝笔下或简约或繁复的画作,我们得以窥见一种独特的生活态度——既是对人性的诙谐洞察,也是对往昔岁月的深情追忆与温柔体贴。

桑贝在乌托邦的欲望与躁动中始终未曾迷失方向。尽管赢得了世俗认可的成功,但他对名利带来的喧嚣始终保持着清醒的疏离。在他内心深处,唯有自由的创作灵魂,才是艺术家最宝贵的财富。

成年人的童心并非源于幼稚,而是在历经人世沧桑后,内心依然保有对生活的纯粹热爱与淡然态度。在桑贝眼中,这种态度正是对当下浮躁时代的温柔回应。电影《小淘气尼古拉》中,当老师询问孩子们未来想成为怎样的人时,唯有小尼古拉无法回答,因为他坚信自己已拥有了足够的幸福,无须追逐某种身份,亦不愿步入成长的行列。

最新资讯

- • 《黄石》第五季下部明年底开播 为主线完结篇 -

- • 《龙之家族》第二季明夏播出 第三季计划中 -

- • 《冰血暴》第五季发预告 准备迎接新疑案 -

- • 息影18年,58岁张曼玉近况曝光:独居贫民区,穿19元地摊货,不婚无子,活得太飒了 -

- • 《伞学院》第四季发布海报 完结篇汇总时间线 -

- • 《空战群英》发布预告 二战三部曲新系列来袭 -

- • 《驾车出走的女人》曝海报 好友踏上即兴公路行 -

- • 险遭猥亵的“恋爱脑”女神 -

- • 《非来不可》走进丽江维岛自然农场 体验云南山谷里的桃花源 -

- • 《疾速营救》首轮口碑曝光 硬核燃爽大片寒冬首选! -

- • 赵本山弟子丫蛋预产期已不足20天 仍坚持带病直播带货 -

- • “皇族”出身的“草根影后”,公开骂哭选手底气何来? -

- • 朱正廷、连淮伟加盟,《也许你要恋爱了》分享恋爱关键词 -

- • 张丹峰和小三的瓜没有最离谱,只有更离谱! -

- • 见证传奇!史诗巨制《拿破仑》今日上映 大银幕感受恢弘战争场面 -

- • 《疾速营救》首轮口碑曝光 硬核燃爽大片寒冬首选! -

- • 赵雅芝的3个儿子:长子45岁,次子42岁,小儿子35岁,个个让她骄傲 -

- • 张靓颖:痴爱冯轲15年,被骗走亿万身家,离婚4年后两人天差地别 -

- • 李星文谈微短剧:卷投流不卷运营,卷数量不卷质量,必死 -

- • 陈宝国当司机是个什么样?这部40年前的公路片真的很感人 -