资讯分类

口碑大爆,观众大骂:装X失败! -

来源:爱看影院iktv8人气:838更新:2025-09-17 22:36:49

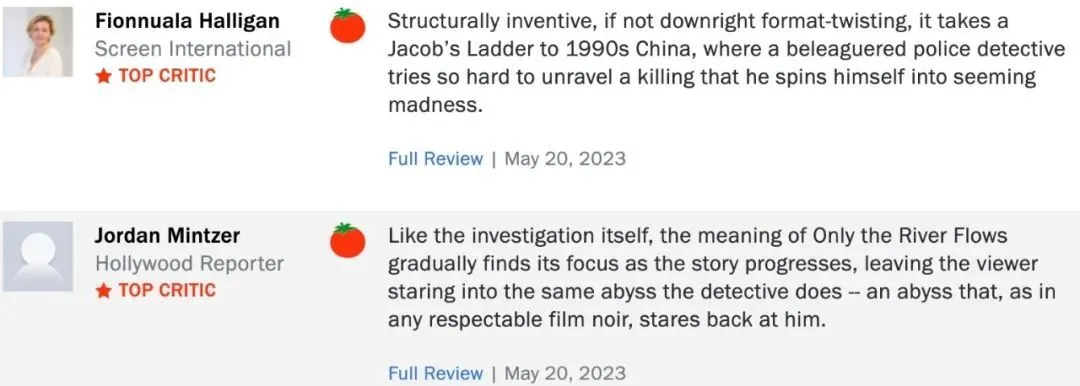

两部影片同时斩获平遥电影节与戛纳电影节的热烈好评,其中在平遥影展中以3.5分(满分4分)的场刊评分稳居首位,引发广泛讨论。而烂番茄平台的媒体评价则达到89%的高分,尽管仅有9家媒体参与评分,但不乏来自国外的Top Critic影评人给予高度认可。

然而,当该片在国内上映后,观众却纷纷表示难以理解。有影迷评论称影片"装腔作势未能成功",更有网友使用粗俗语言表达不满。上映当日#河边的错误 看完不走为什么不走?热搜话题引发热议,核心问题直指影片内容晦涩难懂,令观众无法理解剧情走向。

该作品改编自余华的经典之作,就连张艺谋也曾尝试过却未能完全展现原著精髓。此次改编究竟成色几何,还是再度引发争议?今天探长将为你深度解析。

《河边的错误》引发观众强烈共鸣,许多人在影片结束后仍不愿离场。这种现象往往源于两种可能:其一,电影通过深刻的叙事持续引发思考,即便落幕,其思想余韵仍令人沉浸其中;其二,影片叙事存在模糊性,导致观众在理解上产生困惑。作为观众,若感到困惑,无需陷入自我怀疑的循环。当一部作品需要依赖大量解析才能被理解时,问题的根源或许在于作品本身。导演魏书钧坦言,影片的结局意涵如同谜题般开放:"我们也不知道答案究竟是什么"。

余华老师创作的《河边的错误》本质上是一部艺术影片。相较商业类型片惯常遵循的‘有问必答、有仇必报’叙事逻辑,该作品更倾向于构建开放性问题,而非提供确定性解答。这种艺术表达方式往往让观众在观影过程中经历情感上的悬置与思辨,而非获得传统的快感满足。由于艺术电影通常回避对复杂议题的直接回应,其留白式结局与含蓄表达方式,易引发部分观众对叙事完整性与情感闭环的质疑。

影片在诸多情节表达上较为含糊,需结合原著方能窥见深层含义。《河边的错误》中,探长反复观看影片并研读原著,虽承认作品存在瑕疵,但仍认为原著所传达的思想价值值得深入探讨。以下内容包含剧透,请谨慎阅读。

深度解读部分聚焦于凶手的作案手法与动机。相较于原著,影片对核心问题作出了更明晰的交代。首先需明确的是,共有四名受害者:幺四婆婆、诗歌老师王宏、理发师许亮以及小孩。其中前三者的死亡均与疯子有关,而许亮的离世则属于自杀性质。值得注意的是,马哲在逐渐失控的意识状态下,虽无法分辨现实与虚幻,但影片通过其超现实梦境揭示了真相。

关于凶手的作案方式与动机,需从四个受害者各自的死亡情境切入。幺四婆婆的离世源于与疯子之间扭曲的依存关系,其死亡可视为疯子失控的直接后果。而王宏与小孩的死亡则指向更深层的心理机制,需结合原著对人物关系的铺陈进行理解。许亮的自杀则暗示着某种自我救赎的尝试,其死亡背后隐藏着复杂的精神困境。

这一细节需对照原著进行理解。在影片中,马哲于房间内察觉到一根鞭子及天花板上的鞭痕,但实际承受鞭打的并非原著中的疯子角色,而是幺四婆婆。值得注意的是,影片通过马哲的梦境展现这一场景:幺四婆婆主动蜷缩在地,自愿接受鞭刑,并在临终前感叹道“可惜只能死一次”,暗示其行为背后蕴含的深层隐喻。

在原著中,幺四婆婆与疯子畸形之间的情感纽带被更为深刻地呈现。她将疯子视为儿子,甚至以丈夫相称,这种关系还延伸至生理层面——小说中曾描写疯子食用奶水的场景。更深层的隐喻体现在她对暴力的特殊依赖上,小说中提及:"他打我时,与我那死去的丈夫一模一样,真狠毒呵。"令人玩味的是,她面对施虐时竟流露出幸福神色,暗示着某种扭曲的依恋心理。影片通过"下跪"这一具象动作,将这种隐秘的SM情结展现得更为直接。然而对于疯子而言,这种行为并非单纯的施虐,而是某种双向的互动仪式。每一次鞭打都伴随着幺四婆婆的愉悦回应,甚至可能在过往的"互动"中体验过极端痛苦与快感交织的特殊感受,这促使他的施虐行为愈发激烈。当这种关系发展至临界点时,第二个受害者诗歌老师王宏的出现成为转折。有观点认为他是自杀,因其携带遗书。但质疑声随之而来:若真想自杀,为何还要约见相好铃?更进一步分析显示,他带着的并非"遗书"而是"诀别书",这揭示了其行为背后的决绝与深情,而非单纯的自我毁灭。

影片《诀别书》中提到“只有死亡才能将我们分开,但我食言了”,并通过一个贴近主角的主观镜头强化了这一场景。这暗示了他并非出于自杀意图,同时现场存在第二名人物(显然并非铃,铃当时在家中)。关于他与铃的纠葛,影片未明确交代,却透露出隐秘的线索:他们可能涉及婚外情或师生恋,是那个时代被压抑的禁忌关系。然而,他们选择在河边诀别这一决定本身,已然成为悲剧的导火索——疯子的世界里,河边即是“互动”的场域,而宏则在此等待情人。这条河,见证了一场本不该发生的相遇,也将两种被世人所不容的关系彻底终结。

在真相的追寻中,马哲展现了近乎偏执的执着。他执着于证据链的完整,坚信真相必须包含作案时间、动机、手法与最终证据。然而,当影片通过超现实的梦境揭示了所有真相时,这种设定恰恰引发了观众的困惑——既然只是梦境,为何它能成为现实?马哲始终不愿接受这一可能性,就像他无法接受疯子与幺四婆婆案中凶器、指纹、血迹等物证与案情高度吻合的事实。他坚持“这么寸”的逻辑,认为只有符合他理性框架的才是真相,却忽视了疯子那看似荒诞的行径背后,可能蕴藏着更深层的人性真相。

余华在原著后记中写道:“事物总存在两个以上的说法,不同的说法都标榜自己掌握了世界真实。”马哲的内心挣扎恰恰印证了这句话,他试图为自己的人生构建一个说法,却在审判中沦为“流氓”这一标签的牺牲品。许亮的遭遇成为另一种隐喻:在那个年代,异装癖被视为不可接受的异端,他选择接受父亲的“真相”,却在服刑第七年被释放,揭开了另一个真相——他并非真正的罪犯。这种双重真相的碰撞,让观众陷入对“真实”的反思:当表层的证据被剥离,真相是否仍具有意义?

然而,马哲却在关键时刻救了他的命。因此,他对马哲既怀有复杂的情感,又充满矛盾的心理。一方面,他感激马哲在生死攸关之际,当领导、护士和医生都推诿责任等待家属签字时,唯有马哲敢于为他签字承担责任。为此,他亲自前往马哲处赠送锦旗。本应献给医生的“救死扶伤”却被他郑重其事地赠予马哲,这种反差令人唏嘘。但另一方面,他无法原谅马哲。马哲为何执意要为他揭开那个被刻意隐藏的真相?在那个年代,公开的性别认同问题往往意味着死亡的威胁。因此,他“计划周密”,特意戴上心爱的大波浪发型,纵身一跃,恰好将自己砸在了马哲的车上。

许亮离世后,马哲内心的信念开始动摇。他越是追寻内心认定的真相,越是在挖掘那些被刻意掩盖的隐秘,而这些行为反而加速了他人被污名化的进程,甚至引发了更多悲剧。幺四婆婆的鞭子、宏的情人、许亮标志性的大波浪发型,这些在当时难以被社会接受的细节,都成为他执意探寻的线索。倘若他听从局长的指示,直接完成定罪程序,案件便不会持续发酵,或许那些人也不会因此丧命。然而,马哲始终坚信自己曾在云南立下三等功,这种信念源于他对真相的执着。但现实却给出了矛盾的证据:家中无勋章可寻、档案记录空白、云南友人亦称从未听说过此事,甚至调侃他常年醉醺醺的举止。这些客观事实似乎都在暗示,他的功绩只是内心建构的幻象。或许,他并非真正疯癫,而是深陷于对过往荣誉的执念,无法分辨记忆中真实的勋章与虚构的荣耀。这种认知的混乱,最终成为他行为的驱动力,让他在真相与执念的夹缝中不断挣扎。

起初,马哲的妻子拥有笔直的发丝,却在某天意外转变成了标志性的“大波浪”造型。这一转变让她的发型成为侦破案件的关键线索——每一道大波浪都暗藏玄机,成为锁定嫌疑人的重要标志。随着调查深入,马哲逐渐发现,所有女性的发丝似乎都隐含着某种密码,最终他甚至开始怀疑,自己妻子的那头“大波浪”是否也暗藏着未解的谜团。

他最终发现拼图的完整画面却意外出现在他眼前,尽管自己曾亲手丢弃了其中一部分。面对怀孕的妻子,那个一向坚守原则的马哲竟在众人面前抽烟饮酒,这种行为显然与他一贯的处世态度相悖。而在照相馆里察觉到路人照片中的异常身影,以及在饭店目睹的疯狂大笑场景,所有这些看似真实的情节背后,都隐藏着不可靠的真相。

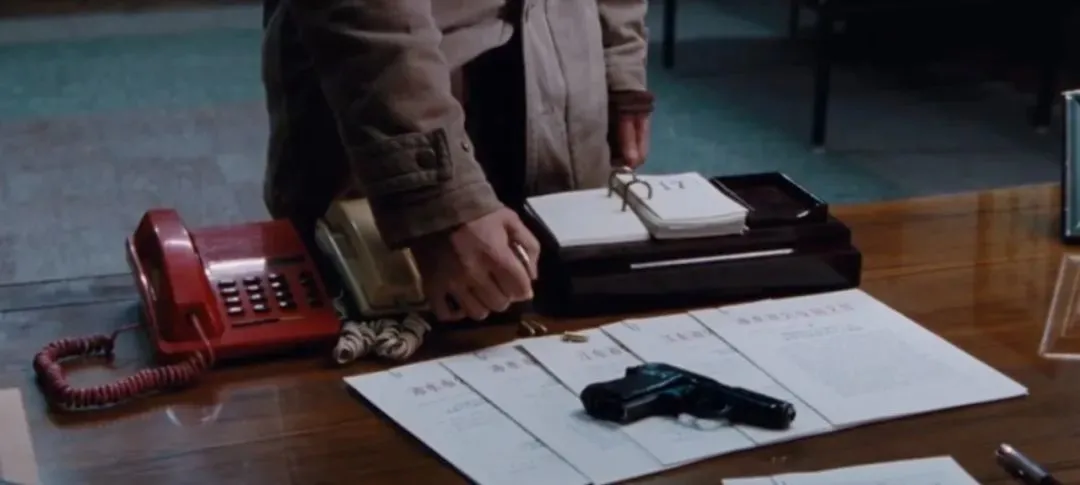

因此他清楚地记得自己连续射击了四次。然而次日验枪时,却发现弹匣中仍存有七发子弹——三颗在剥落时未伴随画面,唯有清脆的子弹壳坠地声回响。影片通过这种虚实交错的细节,逐步揭示马哲对现实与虚幻界限的彻底迷失。

最终,他在河边杀害疯子一事确凿无疑。该疯子身着病号服,这成为印证其真实性的重要线索。

马哲的身份经历了根本性转变。他似沉似浮于河面,如同那个疯子一般。在河水的倒影中,两股灵魂悄然交汇——疯子披上了马哲的衣衫,化身成了"马哲"。而曾经的马哲,却蜕变为杀人犯。从大队长到罪人,从常人到疯子,"真实"的边界被彻底打破,取而代之的是马哲所追寻的"真相"。

影片最后以一个残酷的真相收尾:马哲的儿子是否患有智障,早已通过一系列隐喻铺垫昭示。当医生给出仅存10%可能的诊断时,镜头却聚焦于孩子洗澡时将玩具投入水中、衣衫滴水的场景——这与疯子的举止如出一辙。导演以近乎残忍的叙事手法揭示,马哲虽挣脱了精神困境,却不得不承担起抚养另一个被社会排斥者的责任。从幺四婆婆的皮鞭到宏的情人,从许亮的大波浪到此刻的智障儿子,命运的讽刺在层层递进中愈发鲜明。

命运如同马哲车牌号‘31415’,这一数字序列恰似圆周率,蕴含着无尽的神秘与未知。命运并非一个恒定的数值,正如圆周率般永无终结,其答案始终悬而未决。正如余华老师所言:‘命运对自身的认知,远比人类更为精准。’

第三点,命运似乎在嘲弄我们。然而,我必须指出,前述所谓的‘分析’实际上只是推测。那些所谓的问答内容,实则充满了逻辑上的误导。例如,与其探讨‘马哲的儿子是否为智障’,不如深入分析‘马哲的孩子是否遭遇不幸’。‘疯子’是否真的被马哲所杀?至于马哲是否真的获得了三等功,这一事实是否站得住脚?倘若‘疯子’并未对马哲构成威胁,他却在毫无预警的情况下将其击毙,马哲是否应依法承担相应责任?为何反而被授予三等功?

影片的光线色调逐渐转向明快与温馨,这种转变与前文画面风格形成鲜明对比,营造出一种失真而梦幻的氛围。不禁让人思考,这些场景是否源自马哲的意识流想象?若从现实视角审视,马哲或许沉溺于河水中,这些画面恰似他临终前的幻觉。而那个所谓「一年后」的孩子,实则并不存在,现实中的他可能早已失去骨肉。

既然已知云南的友人提及马哲常醉醺醺,那么他是否在踏入云南这片土地、邂逅妻子之前,便已陷入存在主义迷思的困境?他究竟何时开始走向疯狂?他的妻子是否如表面般真实?而那个被称作疯子的存在,其本质又是否经得起推敲?或许更深层的命题在于,马哲本人是否正是那个被误解的疯子?原著中那句‘任何一个命题的对立面,都存在着另外一个命题’的表述,恰似一把双刃剑——它既揭示了逻辑的辩证性,又将真相的边界悄然模糊,使读者在‘唯一凶手’与‘多重可能’之间陷入永恒的思辨漩涡。

现在,你会发现“真相”忽然又变得遥远。它如同π那不断变幻的下一个数字,时而庞大时而微小,永恒且不可预测。这才是影片的核心隐喻——我们追寻的客观真相,终究如马哲梦中燃烧的胶片摄影机,早已化为灰烬。他仍然紧握着那片残余的胶片,却永远无法窥见其中的影像。更值得深思的是,即便他看清了所有画面,又是否愿意相信?实际上,不只马哲,每个人心中坚信的所谓真相,不过是经由主观滤镜折射出的幻象。河岸边,婆婆的笑声、宏的讥讽、疯子的癫狂……皆是命运的嘲笑声,回荡在虚无的旷野。

影片开篇即奠定全片基调,片头字幕"我们理解不了命运,因此我装扮成命运,换上了诸神那副糊涂又高深莫测的面孔"源自加缪的《卡里古拉》,揭示了人类在命运面前的傲慢与盲目。画面中戴着警帽的小孩暗喻马哲,他执着于搜寻行动,坚信推开虚无之门便能找到隐匿的同伴,这种对真相的追寻恰似哲学家试图破解命运谜题。然而门后的废墟景象却预示着更深层的混乱与荒诞,暗示着人类认知的局限性。

相较影视改编,读者更倾向于原著结局的荒诞感。在小说中,马哲最终将疯子送入法网,而局长为助其脱罪,竟教他刻意在医生面前答非所问。身为秉持正义的探长,怎会甘愿以装疯卖傻的方式规避法律?然而在医生反复追问之下,马哲终究崩溃,说出荒谬言语。局长与妻子以为得逞,殊不知他的回答愈发离谱,直至医生断言:"让他住院吧"。此时,马哲究竟是成功骗取了医生的信任,还是彻底失去了理智?局长与妻子面面相觑,而观众与读者各自怀抱着解读的真相,在笑声中质疑着所谓确定性。当所有诠释都声称掌握绝对真理时,或许正如文本所揭示:真实本就如未及婚嫁的少女,永远保持着神秘与不可捉摸,而人类构建的理论体系,终不过是自我陶醉的虚妄。

最新资讯

- • 《沙赞3》:“众神之怒”后,还有勇气拍第三部吗? -

- • 日本电影《影里》:爱意的蔓延,深情又美好 -

- • 好莱坞携手贾玲,跨国翻拍亲情戏《你好,李焕英》,期待值拉满! -

- • 拿下金鸡奖九项提名,《封神第一部》的封神之路才刚刚开始 -

- • 孕妇被困海上集装箱,这尺度也太生猛了 -

- • 张钧甯阮经天新片《追缉》案件特辑单人海报曝光 -

- • 这届金棕榈,凭什么是“消失的他”? -

- • 豆瓣9.2,年度最美治愈记录片来了! -

- • 这居然是邱泽张钧甯? -

- • 全程高能的5部逃生电影,第一部霸榜多年 -

- • 《兰闺喜事》:结局有遗憾,感情之路有坎坷,相信真爱能胜过一切 -

- • 梅花红桃, 山下佐夫甚至到死都不知道, 真正弄死他的人竟然是寒露 -

- • 《繁城之下》:真凶浮出水面,原来是“已死之人”,其实早有伏笔 -

- • 为有暗香来微博开分8.2?做对3件事,于正押对宝 -

- • “红遍亚洲”的5部韩剧,部部好评如潮,你若一部没看太遗憾! -

- • 《问心》方筱然职业暴露,被HIV患者溅一脸血,周筱风情绪失控 -

- • 播出4集飙到8.2分,韩国版《狂飙》太敢拍了! -

- • 迪士尼将拍多部动画电影真人版 正在早期开发阶段 -

- • 走出国门!《你好李焕英》被好莱坞翻拍,粉丝担心“妈妈”变黑人 -

- • 都可以有!网友脑洞大开:全球版《你好,李焕英》 -