资讯分类

《周处除三害》:一言难尽,又让人着迷 -

来源:爱看影院iktv8人气:945更新:2025-09-15 20:53:23

《周处除三害》是一部颠覆传统叙事逻辑的电影,其演员阵容却展现出精准的适配性。陈以文虽貌不惊人,但参演作品如《大佛普拉斯》《阳光普照》《诡扯》等,始终能呈现出"平凡的坏人"独特的角色魅力。袁富华则从《第一诫》中令人毛骨悚然的变态恶鬼,蜕变为《叔叔》里令人动容的深柜男同,完成了角色层次的深度突破。当阮经天以"陈桂林"之名入局,其黑道凶徒的形象反而显露出某种叙事上的妥协——相较于前两位"害人者"的癫狂与复杂,他的角色更接近传统意义上的反派模板。这种刻意为之的"正常化"反派设置,恰凸显出电影对人性描写的深刻洞察:唯有让反派保持足够的颠覆性,才能打破正邪二元对立的叙事窠臼。影片通过"凶徒杀凶徒,恶人屠恶人"的黑色幽默,消解了传统武侠片中对公理大义的过度渲染,这种叙事策略既是对主流价值观的解构,也赋予了作品更具现实感的人性温度。

隐约察觉陈桂林(阮经天 饰)在消除三害的行动中存在两处心理转折:首次发生在他成功解救小美(王净 饰)并杀死"香港仔"(袁富华 饰)之后,两人来到海边时,小美倾诉被囚禁的过往。当听到"他把我母亲从另一个男人手里救了出来"这句话时,陈桂林凝视着眼前女子的眼神突然变得游移不定——因为就在前一日,他正是以相似的方式从恶人手中救出了小美。这种镜像般的经历让他的内心产生了微妙的动摇。

陈桂林作为民间暴力文化中的特殊存在,其身份具有双重性。他既被贴上恶徒的标签,又被视为某种意义上的英雄。这种矛盾性恰似对传统侠义精神的反讽——若他真能效仿鲁智深的行径,为何最终只完成了救赎金翠莲这一单一善举?

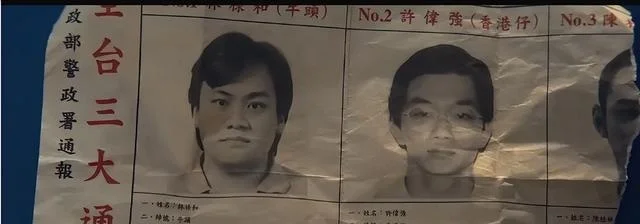

当小美质问"我们还会再见吗"时,陈桂林陷入沉思良久,最终说出"你自由了"。相较而言,这位"凶徒中的良人"在犯案后的四年间,除了躲避警探陈灰(李李仁 饰)的追捕外,未再涉足违法之事。而"香港仔"则完全展现出恶徒本色,杀人放火、欺男霸女等恶行无所不用其极。但若与"尊者"林禄和(陈以文 饰)相比,"香港仔"的恶行仍属零散层面,林禄和的恶则是系统性迫害,他以宗教洗脑为手段,不仅操控人心,更险些让陈桂林陷入其阴谋漩涡。

陈桂林的第二次动摇源于他确信‘三害’之一的林禄已去世后,面对‘尊者’精心设计的骗局,手下人一本正经地出示X光片宣称‘癌灶已显著消退’,使得这位昔日的落魄者眼中重新燃起希望的光芒。然而,贯穿始终的是他对‘杀人’行为的冷漠——无论牺牲的是何人,陈桂林至死都未曾流露出半分悔意。

陈桂林的自首念头源于医生张贵卿(谢琼暖 饰)的误诊——被忽悠患上了肺癌晚期。当他带着决绝前往警局时,却发现必须排队等候,这让他作为一位恶徒感到前所未有的羞辱。于是他以“人死留名”为由,将自首视为对自身罪恶人生的最终注脚。整个情节并未展现他的悔意或救赎,唯有小人物在命运终点迸发的喧嚣,仿佛在世间留下最后一道痕迹。

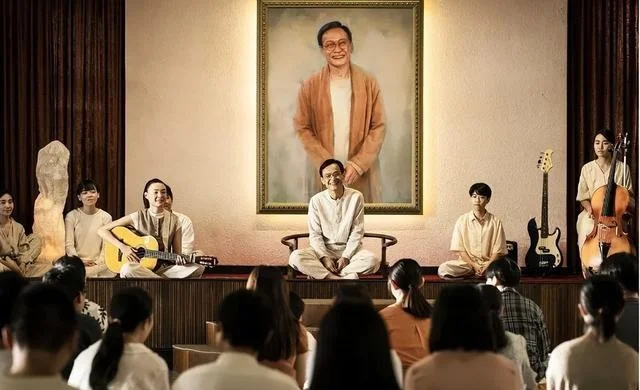

网络平台上陈桂林在会堂展现的强势表现广为流传并备受推崇。其精准打击的风格和犀利点评的特质,往往能引发观众强烈的共鸣,令人酣畅淋漓且震撼人心。

在我看来,“信仰”具有双面性,它既是精神支柱,也可能异化为束缚。林禄所创立的教派便展现出这种复杂性——一方面强调对“尊者”的绝对忠诚,要求信徒割舍世俗情感与牵挂;另一方面却暗含极端主义倾向,将“侍奉”升华为超越人性的仪式。《周处除三害》对这一现象的呈现较为直接,影片中融合佛教“贪嗔痴”的教义与基督教(新教)“罪人”的概念,构建出独特的信仰体系。值得注意的是,林禄与教众合唱的场景中,“新造的人”这一表述与特定氛围感的营造,恰与某些民间宗教组织的实践产生微妙呼应,但需强调的是,真正以导人向善为宗旨的宗教团体,往往更注重教义的普适性与包容性,而非单一宗教元素的拼贴。

林禄和之恶,较“香港仔”更甚,因其“宗教害人”之烈,甚至可延伸为极端主义的隐喻。陈桂林本以“肺癌”为由信奉神迹,逐渐沉溺于对“尊者”的盲信,随之变得怯懦顺从,直至试图通过自我救赎来逃离罪孽。然而当他察觉教会的虚伪本质与相似的手段后,内心燃起怒火,仿佛听见“兀那撮鸟!竟敢戏弄洒家!”的怒吼,于是屠戮降临。这场暴力背后,藏着一个自我辩解的逻辑:“天灾地震夺去无数生命,有谁怨天尤人?我杀几个凡人又算得了什么?”相较之下,陈桂林选择直接扼杀这邪教首脑,因其已深陷思想牢笼,无法救赎。所谓“肺癌”尚存治愈希望,而思想的毒害则是绝症。当他欲逃离时,耳畔再次响起会堂的颂歌,遂折返复仇:警告、蓄势、致命一击。面对崩塌,有人坚守底线,有人选择回归正途。毕竟,凡人终究畏惧死亡。陈桂林所杀的,注定是已病入膏肓的罪人,他深知此病具有传染性,故以雷霆手段斩断祸根,成就其割裂世俗的传说。

张贵卿沉吟片刻,缓缓道出这些年的心路历程:"我曾为黑帮成员治疗疾病,暗中化解无数纠纷……如今我的善行或许已成荫德,你成了公众人物,而社会上少了三个罪犯,也算是皆大欢喜。"(大意)然而她并未意识到,自己本意是劝导陈桂林投案自首,却意外促成对方连续铲除害人。就连真正罹患肺癌的,也是她自己。当她将这一真相告知已入狱待死的陈桂林时,对方反而释然:"好在我听了你的话……"

紧盯着时钟计算时间,影片落幕前仍未从任何角色口中听到半句“为国为民”的高谈阔论。反倒是在那些被称作‘三害’的反派人物身上,于其罄竹难书的罪行中,意外流露出一丝人性的温度。陈桂林无论身处何方,手腕上那枚承载着至亲牵挂的手表始终不离身侧,连最终自首时也未曾摘下。而‘香港仔’这个冷血至极的角色,即便在亲手将马仔推向死亡边缘时,仍被身旁女子小美以柔情化解了戾气,令人不禁思考恶行与良知之间的微妙边界。

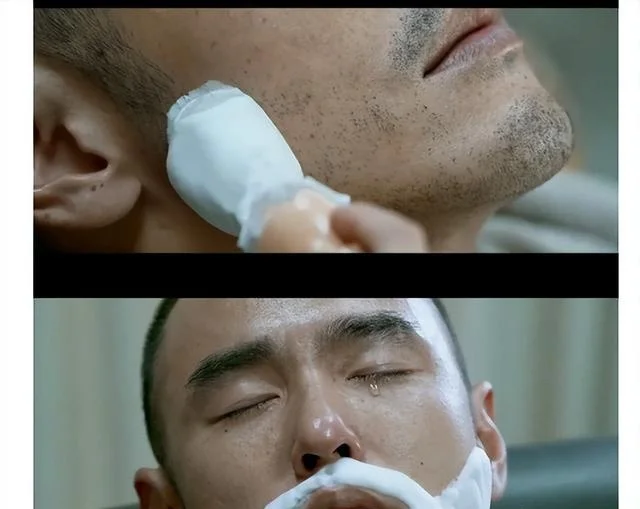

如“尊者”林禄和面对“搭档”萧湘湘(曾佩瑜 饰)时,一句“我有了”竟透出初为人父的喜悦……“三害”虽为凶顽之徒,却始终是凡人。电影将人性的复杂性置于被放大的“恶”之中,令人深思。雨夜中交织着“新闻报道”里警方呼吁民众归还失主的杂音,这种隐性的“恶”同样笼罩着故事本身。甚至让我陷入沉思:世间之恶,或许需以更深重的恶来镇压,而彼时的恶,是否还称其为恶?当小美在警长陈灰陪同下踏入监狱为陈桂林清理胡须时,这位满脸污垢的囚徒最终落泪。他看似“干净”了,实则是在临刑前的刹那。对此我竟难以诠释,只觉得铲除三害的执法者谈不上是英雄,但至少算得上一条好汉。或许我亦非所谓“正确”之人吧?若将此人置于古代,或可称作啸聚山林的豪杰,只是生在文明社会,终究难逃宿命。

《周处除三害》意外登陆内地市场,这部以暴力手段为核心的影片,其叙事逻辑源于绿林好汉的江湖思维,与现代社会文明及法治体系并无直接关联。然而自2024年3月1日上映以来,该片却意外引发广泛关注。如今主演阮经天在社交平台上另辟蹊径,通过对比方式向观众科普如何辨别自身与明道的差异。

他同样具备自嘲与幽默的特质,既能以戏谑姿态面对命运,也能成为观众调侃的对象。导演兼编剧黄精甫的前作《复仇者之死》曾让我印象深刻,剧中冷艳的苍井空与硬汉的刘永形成强烈反差,影片叙事风格也呈现出独特的混搭感。当堕落警察(刘永 饰)最终选择成为布道牧师,面对长达数年的复仇纠葛却坦然接受死亡结局时,这种角色蜕变令人深思。相比之下,《周处除三害》显然更具社会影响力,其深层内核增添了和解的张力——警探陈灰追捕陈桂林多年,被后者打瞎左眼后仍如猎犬般执着追查,而当恶行终被制裁,两人在铁窗下相视而笑的场景,暗示着恩怨的消融。这种正义的呈现方式颇具深意,陈灰仅对恶徒追查较真,至于毁目之仇,在道义的天平上显得微不足道。影片的爽快感亦令人震撼,陈桂林在癌症晚期选择与世间邪恶同归于尽的决绝,最终的泪目成为对其荒唐人生的无声忏悔。《周处除三害》的复杂性在于正邪界限的模糊,却在激烈冲突中完成对人性的深刻剖析:《晋书·周处传》中周处斩杀猛虎蛟龙后志得意满,却在目睹众人短暂欢欣后愈发恐惧,最终意识到自身已成为"害人之人"。这种自我认知的觉醒,恰似影片对"主旋律"的当代诠释。

多年后,周处的精神似乎在陈桂林的躯壳中复苏,然而世道已非昔日可比。尽管法律与警察维系着表面秩序,那些游走在法律之外的阴暗势力依然蛰伏。更令人窒息的是,当人们内心的腐化比外部的暴力更具摧毁性时,社会似乎只能选择最极端的方式——如同以枪决断,用最直接的手段终结这场无声的浩劫。这便是所谓的‘一言难尽’。

然而,‘以暴制暴’的手段最终只会引发新一轮的暴力循环。这种循环的震撼力,加之影片中众多类似‘周处’的角色随时可能失控,不仅让内地观众收获的远不止‘大呼过瘾’的娱乐体验,更在潜移默化中叩击着对暴力本质的思考。因此,这部影片无疑是一部制作精良、故事扎实、演员表现出色的佳作,却因缺乏传统意义上的‘正确性’而显得格外耐人寻味。

最新资讯

- • 逐鹿春节档,如何实现每个座位都是最佳观影位? -

- • 到底是谁在请贾冰和陈乔恩谈恋爱? -

- • 贾玲、马丽春节档“打擂台”,谁才是喜剧女王? -

- • 陈飞宇睡粉,他拯救内娱 -

- • 《南来北往》开播!白敬亭丁勇岱金晨喜乐迎新春 -

- • 到底是谁在请贾冰和陈乔恩谈恋爱? -

- • 漫威新剧《奇迹人》再停拍 工作人员摔落棚架身亡 -

- • 《寂静之地:入侵日》曝首支预告 重返末世第一天 怪兽大军空降来袭 -

- • 《末路狂花钱》曝光“笑发财了”版海报 时代兄弟花笑料百出狂撒钱 -

- • 王力宏透过律师回应李靓蕾 称对方未遵守法律裁定 -

- • 《海洋奇缘2》曝剧照 《疯狂动物城2》等续集定档 -

- • 小沈阳晒三口全家福 母女甜蜜亲吻家庭氛围温馨 -

- • 影版《曼达洛人》北美确定档期 2026年12月上映 -

- • 马思纯澄清想结婚发言是口误 称先爱自己再爱别人 -

- • 《末路狂花钱》曝光全新海报 贾冰持枪“撒”钱 -

- • 时尚集团已冻结王力宏公司901万存款 -

- • 焦恩俊凌晨为粉丝送上生日祝福 暖心晒二人合照 -

- • 白鹿情人节上班路透释出 手抱花束侧颜恬静动人 -

- • 屈楚萧被拍当街抽烟 掐灭烟头后随手丢在路边 -

- • 网友再晒偶遇雷佳音新图 身穿度假风套装与家人同行 -