资讯分类

奥本海默大战封神,他比诺兰还破防 -

来源:爱看影院iktv8人气:600更新:2025-09-18 13:52:44

诺兰的最新力作《奥本海默》作为今年最受瞩目的电影之一,汇聚了好莱坞半数顶级明星。该片在内地首周上映便斩获2.21亿票房,打破了此前的预测数据,总票房预期随之上调至4.5亿。

全球票房总收入已突破8.5亿美元,这部作品稳居诺兰导演生涯的票房排名第三位。正如他所言,唯有自己才能超越自己。在当今电影界普遍转向流媒体平台、依赖绿幕特效与数字制作技术,甚至出现短视频化趋势的背景下,诺兰依旧坚守着电影的实体根基。这位被称为'实拍教父'的导演,以胶片拍摄、实景特效和沉浸式影院体验为信念,在《盗梦空间》构建梦境迷宫、《星际穿越》塑造五维空间、《敦刻尔克》炮火轰炸航母、《奥本海默》还原原子弹爆炸等作品中,投入高达14亿美元的制作预算,持续践行他对电影艺术的极致追求。

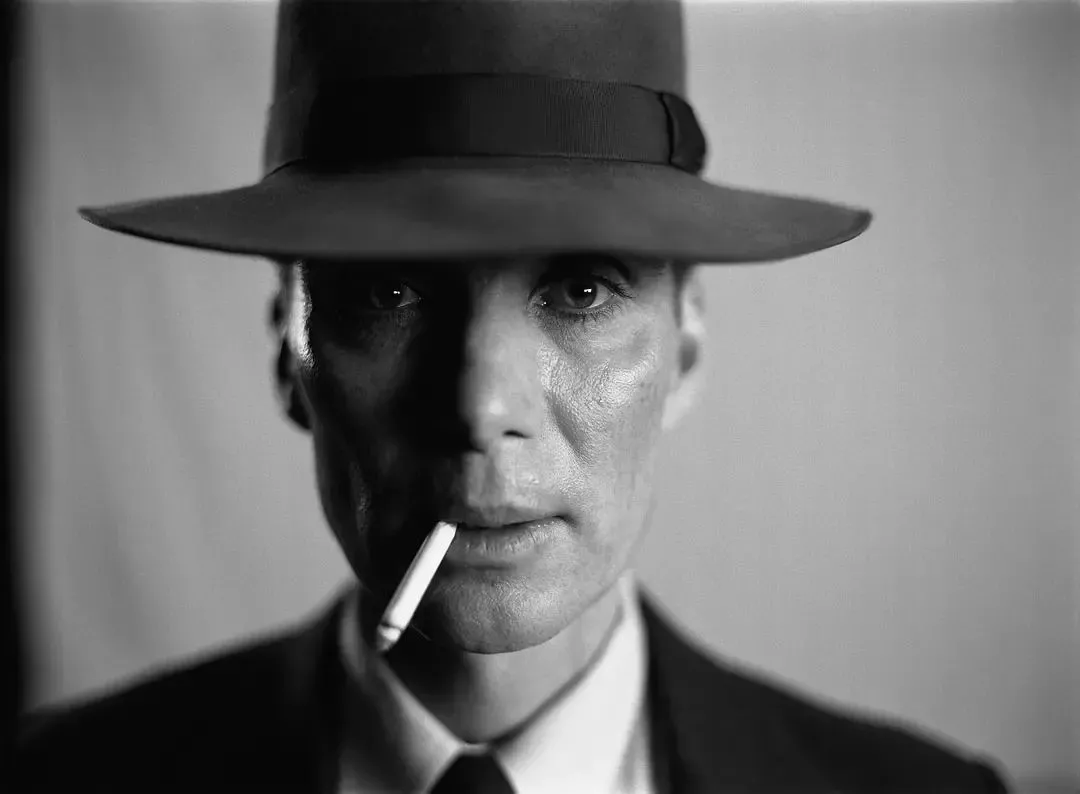

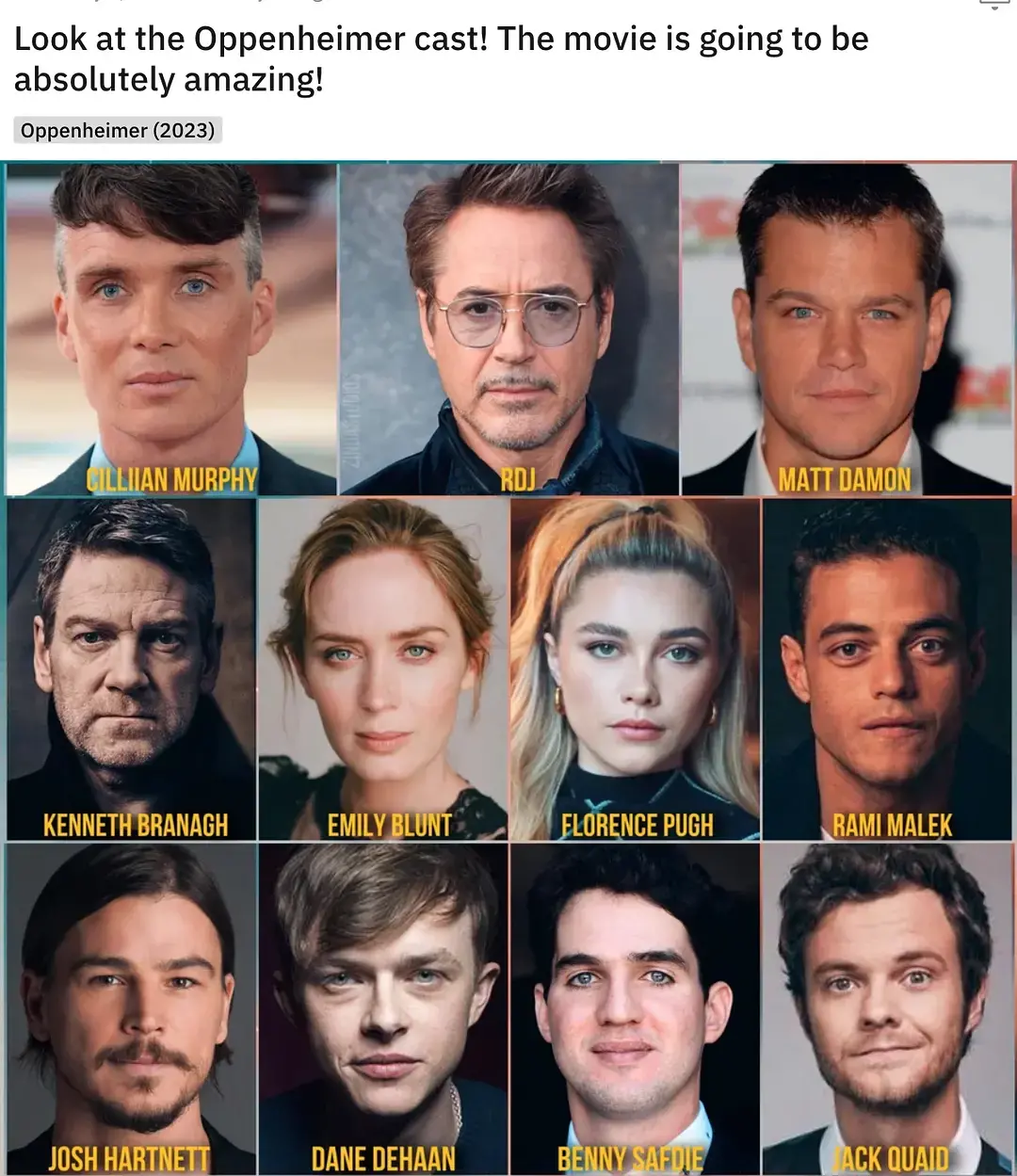

克里斯托弗·诺兰为电影《奥本海默》组建了好莱坞顶级团队,众多奥斯卡影帝助力基莲·墨菲诠释主角。这位长期在诺兰作品中担任配角的演员,终于在《奥本海默》中获得突破,成为导演的首席男主角。双方的默契配合被观众称为双向奔赴的佳话,更有影评人将这部作品比作诺兰的《爱莲说》,暗喻其艺术追求的高洁与深意。

相信不少观众都像她的姐姐一样,第一时间冲进影院体验诺兰导演的脑洞游戏。尚未观影的朋友也不必焦虑,即便对科学知识不熟悉也能轻松享受。若想深入探索物理学史,可阅读万字长文或观看科普视频;若更倾向于沉浸式体验,直接入场观影同样不会产生理解障碍,只是收获的视角和感知深度会有所差异。因此,今日不准备撰写任何《观影前必须掌握的XX硬知识》,这种做法反而显得过于“让你猜谜题”。

《奥本海默》聚焦于原子弹研发背后的伦理困境,描绘了科学天才主导曼哈顿计划、推动美国在二战末期于广岛与长崎投下原子弹的关键历程。这一事件不仅重塑了奥本海默的命运轨迹,更使他背负起‘英雄’与‘死神’的双重身份。随后,他陷入政治漩涡与道德泥沼的双重煎熬,影片以‘我即是死神’的震撼台词揭示了科学与人性的深刻冲突。诺兰以他标志性的电影技艺,将奥本海默的内心挣扎转化为极具张力的视听体验,观众如同置身于一场沉浸式戏剧,深切体会到当人类创造出足以摧毁文明的武器时,所面临的被历史洪流与道德困境吞噬的悲怆与无助。

仔细比对全明星阵容中演员所饰演的科学家名单,会发现不仅奥本海默的名号响彻全球,其他角色亦皆为物理学史上的传奇人物:开创了物理学新纪元的爱因斯坦、量子力学奠基人玻尔与海森堡师徒、氢弹之父爱德华·泰勒、核磁共振技术先驱伊西多·拉比、回旋加速器发明者欧内斯特·劳伦斯,以及提出费曼方程的理查德·费曼。这些名字共同构成了物理学界最璀璨的星光图景。

左側是諾獎得主布莱克特,右側為量子力學奠基人玻爾。這群站在科學與歷史十字路口的人物,以各自的方式重塑了人類文明進程。在戰亂與思想革新交織的時代背景下,愛因斯坦與奧本海默的命運成為科學家與時代浪潮碰撞的典型案例。影片通過彩色與黑白雙線敘事,深刻揭示了主體的多重性格——核裂變線展現其科學成就與曼哈頓計劃的智謀,而廣島核爆後的聽證會則揭开道德困境與政治背叛的陰暗面。奧本海默以科學家的遠見與政治家的野心,在戰時集結被納粹迫害的猶太學者精英,最終在科技突破與歷史責任之間陷入深刻矛盾。

文章中黑白画面部分着重描绘了核聚变研究的关键线索,以及奥本海默曾公开反对氢弹研发计划的争议事件。在广岛原子弹爆炸后,这位科学先驱深刻意识到自己参与的项目所带来的毁灭性后果,长期被道德焦虑困扰。他积极奔走呼吁限制核武器发展,试图阻止氢弹研究进程,这一行为充分展现了其作为科学家的人道主义关怀与道德责任感。然而,当时的政治对手却将他视为威胁,以‘苏联间谍’的罪名对他进行诽谤,揭示了科技发展与政治博弈之间的复杂纠葛。

他的初衷源于对纳粹的深仇大恨,坚定地投身于原子弹的研发工作。然而当这项技术最终成型时,德国已悄然投降,随之而来的却是日本平民承受的惨烈代价。在庆功典礼的讲台上,面对欢呼的人群,他目睹了这份喜悦迅速转向痛苦的尖叫——那是广岛长崎无辜百姓的哀嚎。沉默良久后,他坦言:"评价原子弹爆炸还为时过早,但我打赌日本人肯定不喜欢它。我为我们的成就感到骄傲,只是遗憾无法用它来对付纳粹。"电影以极具冲击力的镜头语言重现了这一幕,核爆实验成功时的场景更是令人心魄俱震:刺眼的白昼划破天际,仿佛带着神性的光芒;人们屏息凝视的瞬间后,震耳欲聋的轰鸣声撕裂空气,昭示着这项技术既是人类文明的巅峰,也是文明的自我毁灭。

奥本海默决定面对这场持续四周的严苛且不公的听证会,其私生活的每个细节都被无限放大并严加质问。他选择将身心的煎熬视为洗净内心污点的途径。至于他最终能否在精神挣扎中实现自我救赎,外界无从评判,这不仅是他的精神困局,亦折射出我们共同的道德困境。

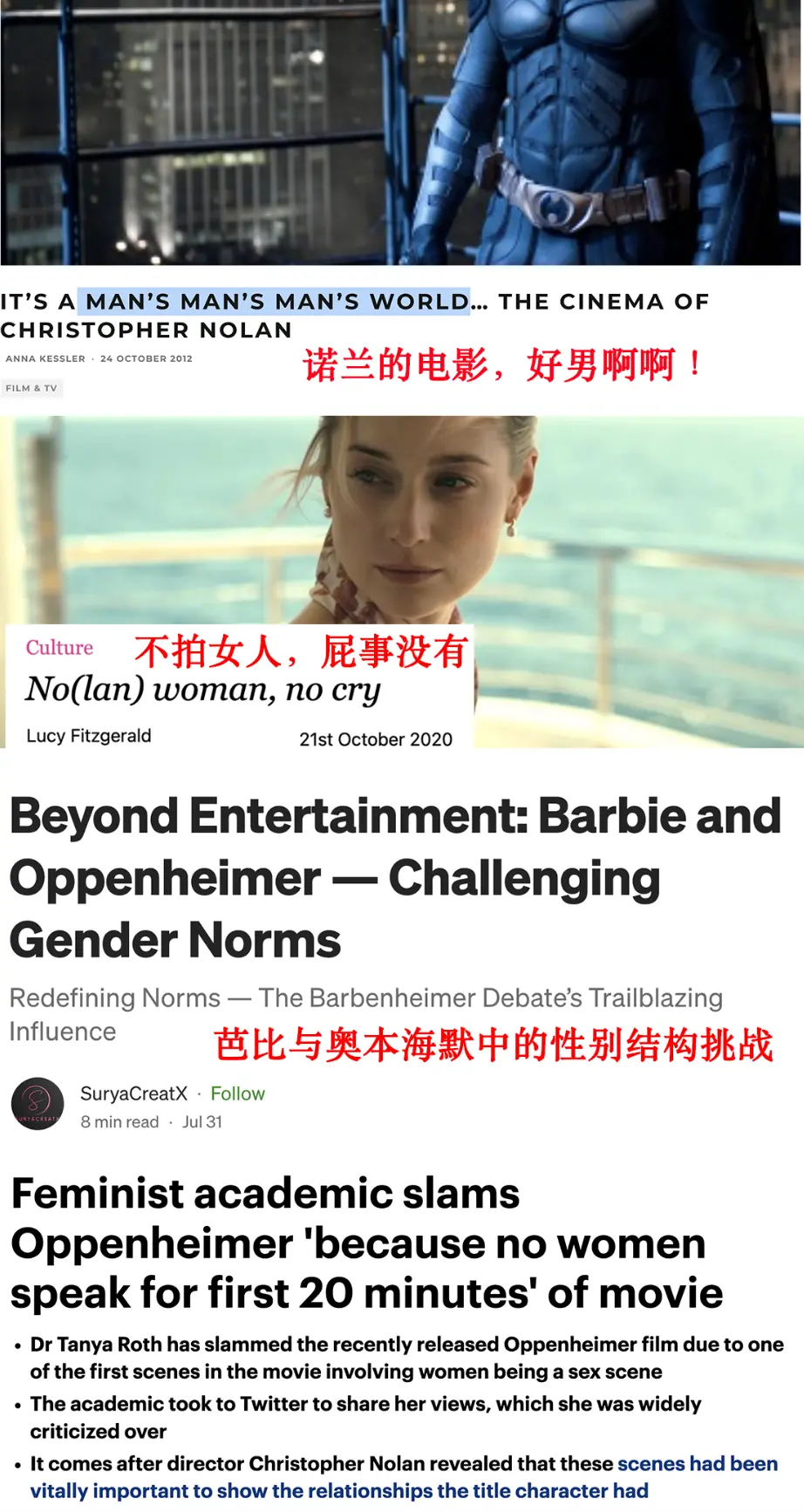

历史的连锁反应在不可控的失控中不断发生,周而复始。诺兰以极具戏剧性的手法将这一普罗米修斯式的现代寓言呈现得淋漓尽致。然而从本质而言,这仍是一部由白人男性精英导演执导,聚焦于男性精英对战争与科技反思的作品。电影通过奥本海默的主观视角展开叙事,这一选择既彰显了其艺术价值,也暴露了结构性局限——那些被奥本海默忽视的角落,同样在银幕上缺席。

原子弹爆炸被塑造成一朵盛开的蘑菇云,这种视觉呈现暗示了观看者始终处于安全距离之外。但历史真相远比电影呈现的残酷百倍,战争与科技的反思若仅止步于《奥本海默》,则必然遗漏无数维度。以广岛长崎平民为代价的核爆灾难,导致约20万生命消逝;新墨西哥州核试验场则堆积着9400万加仑放射性废料,原住民被迫世代承受辐射带来的癌症、流产与死亡。

在曼哈顿计划中,被历史遗忘的群体同样值得关注。"卡路特隆女孩"作为铀分离实验的女工,被当作战争机器的消耗品,其贡献至今鲜有人知。更有女性科学家群体在战时扮演关键角色,最初曼哈顿计划基地的640名女性工作人员中,超过半数为科研人员。中国物理学家吴健雄便在此列,她曾解决核反应堆因氙气干扰导致链式反应停滞的核心难题。

然而历史的不公并未被真正弥合。诺贝尔奖因性别偏见错失吴健雄,奥本海默甚至参与抗议。电影虽试图通过细节修补历史裂痕,却仍无法触及更深层的伤痛——当奥本海默询问杜鲁门是否归还新墨西哥州给原住民时,得到的回应是"核霸权竞赛将永续进行下去"。而女性科学家们仅在片中通过两幕对话展现存在:莉莉·霍妮格被质疑是否会打字时讽刺回应"哈佛没教过这个";当被排除在项目之外因生育顾虑时,她反问"男性生殖器官暴露面积也不及女性"。

诺兰的卓越之处在于他精准掌握以精简镜头实现性别与种族多元平衡的叙事技巧。相较于国内部分男性导演对创作边界缺乏认知的现象,其作品展现出令人惊叹的克制与包容性。然而,这部持续三小时的影片最终仍以男性角色占比达99.9%的叙事结构呈现,折射出行业深层的性别议题。

影片仅有的两位女性角色分别由皮尤与艾米莉·布朗特演绎,前者是充满矛盾感的情人琼,后者则是充满压抑的酒鬼妻子凯蒂。尽管她们各自拥有鲜明的性格特征与独特的魅力,但角色设定依然延续了传统叙事中对女性的刻板划分——琼仿佛游走于存在主义边缘的诱惑者,而凯蒂则作为被时代碾压的悲剧性家庭主妇,其人生轨迹始终被困在生物学家与母亲的双重身份夹缝中。这种结构性的性别符号化引发了#奥本海默有自己的姜王后和妲己#的网络热议,也再次折射出诺兰在女性角色塑造上的惯性思维。作为以男性视角为核心的创作者,他惯常采用将女性角色工具化的策略,再借助好莱坞顶尖女演员的表演赋予其复杂性。皮尤以惊人的美学张力完成了床戏场景的突破,而布朗特则将凯蒂从实验室走向家庭的断裂感演绎得令人窒息,二者的表演共同构建了角色在时代洪流中的命运挣扎。

图源:新浪微博。我们试图探寻两位女性角色的复杂背景,但她们的本质仍难以摆脱功能性定位——一人激发主角情感波澜,另一人则扮演心理疏导与情感支撑的双重角色。这种设计使得她们虽具记忆点却始终缺乏清晰的人格轮廓。需要强调的是,诺兰笔下的女性形象相较国内多数男导演作品中的女性呈现更为丰富。笔者始终认为:电影是否必须承载女性视角?答案是否定的。但以性别维度作为评价标准是否合理?答案是肯定的。当性别视角存在缺失时,这并不影响《奥本海默》作为优质作品的价值。然而正是这种缺失,促使我们寻求更全面的解读。所谓说破无毒,实则是对电影表达的深层追问。即便影片始终以白人男性精英视角展开叙事,其所传递的关于战争、科技与人性反思的普世情感依然具有共鸣。但这种普世价值观所暗含的"我们"群体,却在一位女性物理系博士的观影体验中显露出局限——"我们"似乎从未包含女性,也从未包含"我"本身。

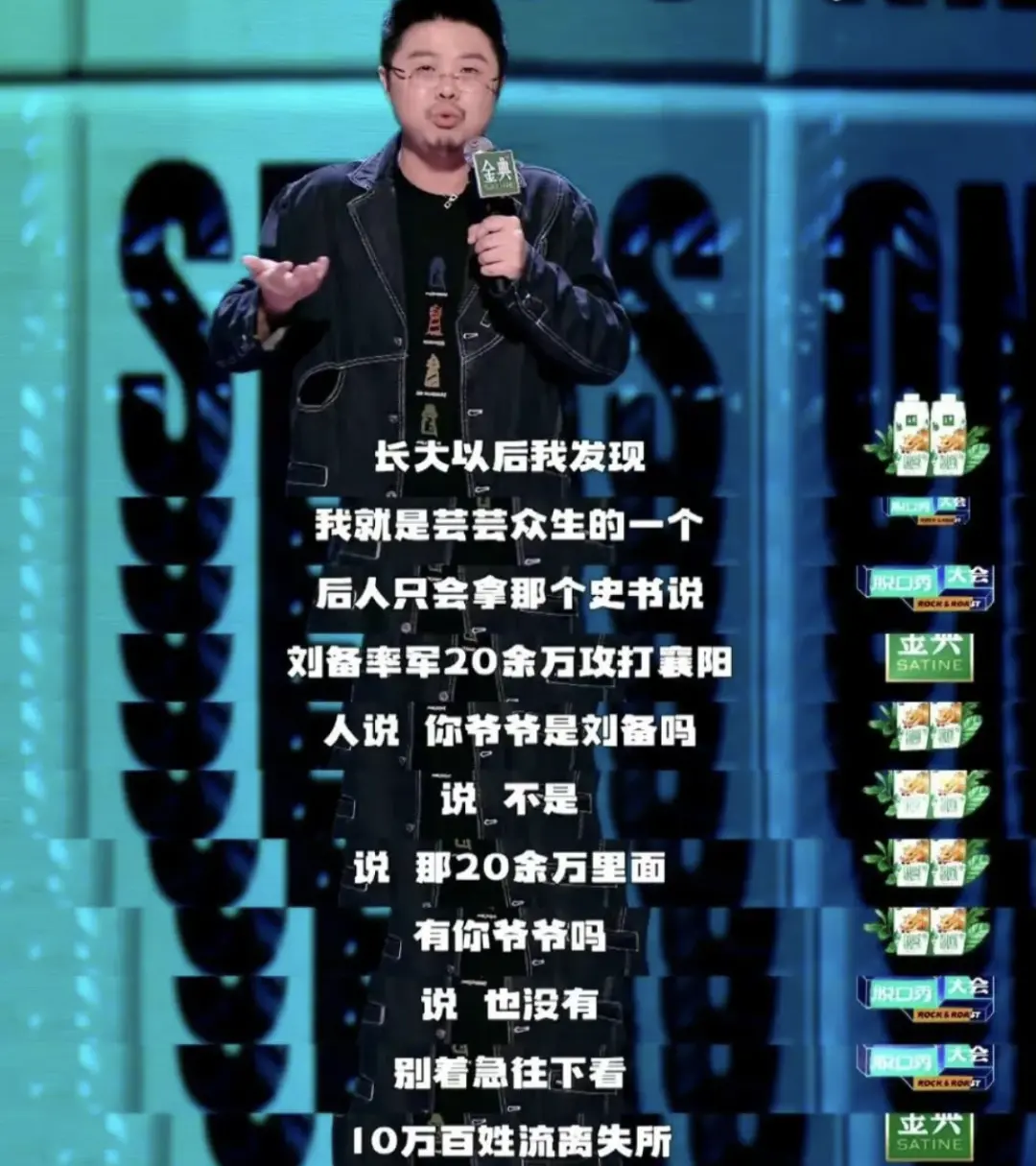

女性在物理系博士群体中的独特视角,恰似呼兰经典脱口秀中那句令人忍俊不禁的段子:"刘备率军三十万进攻襄阳,导致数十万民众流离失所……"这种反差与隐喻,既展现了学术领域中性别认知的错位,又暗含对传统叙事方式的戏谑解构。

诺兰始终清醒地认识到自身创作中的局限性,其电影作品中普遍存在精英主义视角与男性主导叙事的倾向,但这类批判性讨论从未成为禁忌。

近年来,诺兰作品中性别议题的争议与《芭比》的上映形成鲜明对照。《奥本海默》被调侃为"宏大版沙滩大战"的梗持续发酵,而诺兰本人却以轻松态度接纳批评。基莲·墨菲甚至主动表达参演《芭比》续作的意愿,这种态度引发思考:既然国际知名导演都能坦然面对性别叙事的讨论,国内男性导演为何难以接受类似的审视?影片宣发阶段,《奥本海默》便不断遭遇公众对性别元素的解构,其情节设定与《芭比》形成互文:前者让男主角在情妇面前阐释量子力学,后者则展现肯们对"let me show you"的执着;前者以西装革履的精英男性主导沙漠飙车场景,后者则追问女性在政商领域的缺位。这种跨作品的性别叙事镜像,折射出更深层的行业讨论。

图源:《奥本海默》一些观众将《奥本海默》的海报与《芭比》进行拼贴组合,以此挑战其历史叙事的完整性。

尽管与其他作品相比存在性别角色比例失衡的现象,这部影片依然赢得了观众的高度评价,且未对诺兰本人造成任何负面影响。一方面,诺兰本人曾明确表示自己并非女性主义者,也坦言在创作中难以准确呈现女性视角,因此选择减少或避免刻画女性角色。另一方面,即便篇幅有限,影片中的女性形象仍展现出强烈的立体感。以奥本海默妻子为例,其在片中通过多个细节展现了被时代压制的复杂内心。她以家庭主妇的身份向丈夫倾诉苦闷,在面对育儿压力时爆发激烈情绪,更在奥本海默陷入低谷时主动伸出援手。这位女性角色既具备坚韧的生命力,又蕴含着尖锐的批判意识,其戏剧张力在有限的戏份中得以充分释放,为全男性主导的叙事注入了深刻的情感维度。

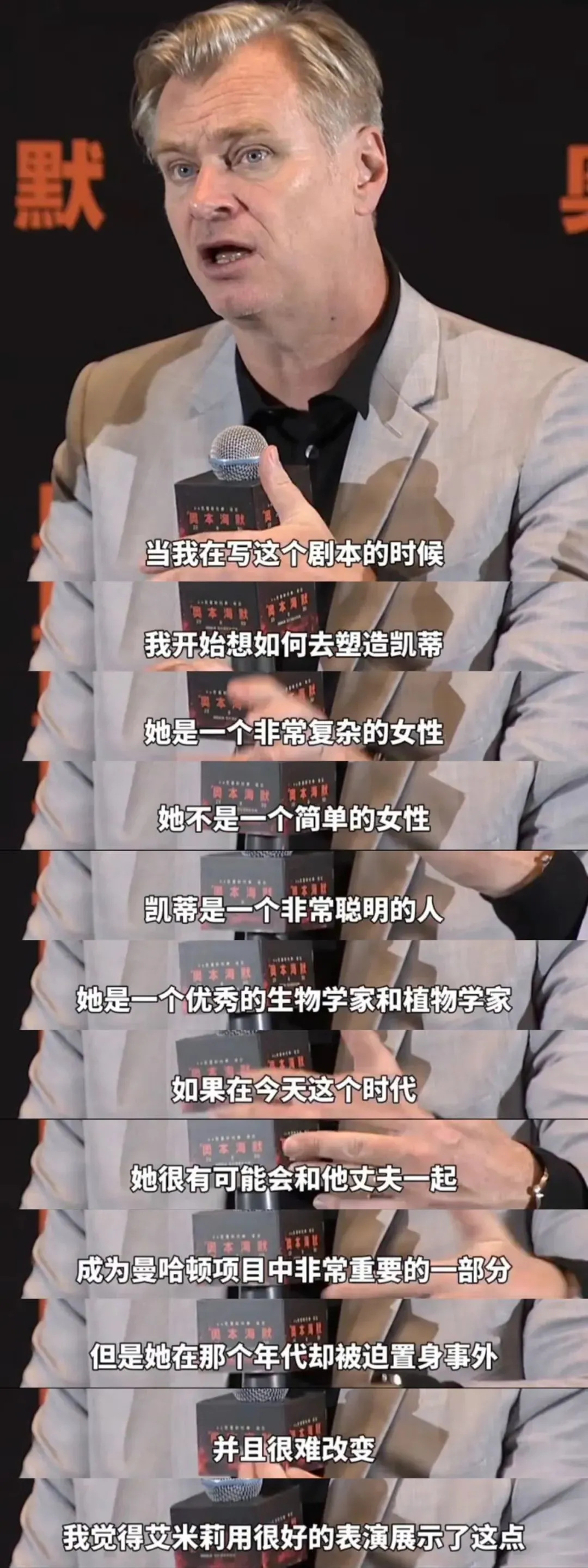

图源:《奥本海默》然而,诺兰并非不善于呈现女性角色,而是深刻理解女性力量与困境。正因如此,他在采访中谈及凯蒂时表示:“若身处当代社会,她或许会与丈夫共同成为曼哈顿计划的关键成员,但彼时的年代却将她排除在外。”

然而,《奥本海默》对调侃与段子的包容态度,反衬出同期部分国产电影在女性角色呈现上的保守与封闭。当女性媒体对《漫长的季节》中女性角色数量过少、叙事空间受限提出质疑时,舆论却回应称:若非女性主导的故事,强行要求女性视角便构成了一种新的压迫。而针对《封神》对妲己形象的扁平化塑造,观众的辩护同样耐人寻味——他们声称那个历史时期本就缺乏女性叙事,为何要苛求女性具备野心与抱负?

无论是在虚构的银幕叙事还是现实社会中,无论作品涉及魔幻现实还是纯粹现实主义题材,将女性置于餐桌上的情节设置始终难以被接受。多数观众及男性创作者尚未意识到,任何影视作品的探讨都应建立在女性主义视角的基础之上。正因过往长期忽视这一维度,才导致当代对作品的讨论始终处于被动地位。以往批评某些影视作品时,常有人以调侃口吻回应:"怎么这也能打拳?" 或者 "联想过度了吧!" 为何不能以女性主义视角展开深度剖析?在男性占据主导地位的创作领域,女性声音的争取与觉醒本就具有必要性,更需要持续追问更广阔的可能。性别视角作为解读文艺作品的重要维度,其缺失并不等于作品价值的全面否定。将电影娱乐化、盲目追随导演意志的行为显然值得反思。当所有批评都被预设立场时,围绕作品的讨论便异化为意识形态的角力,以及对创作动机的过度解读。正如哲学家所言,若批评失去自由,那么赞美便失去其存在的意义。

不可否认的是,《芭比》作为一部非完美的作品,其独特价值在于以轻盈的叙事方式解构了父权制结构。相较于《奥本海默》对曼哈顿计划的史诗性呈现,《芭比》将宏大的历史命题转化为充满反讽色彩的沙滩游戏;而《封神》中厚重的家国情怀,在粉色美学的解构下竟异化为对男性力量与战马的无趣拼凑。这种颠覆性的叙述策略,恰是其突破传统叙事框架的核心所在。

然而,我们绝不会因性别视角的差异而否定对艺术作品的欣赏,同时艺术作品也不应以任何借口为女性视角的缺席辩护。男性与骏马的叙事本可拍出佳作,却不妨让芭比轻蔑地嗤笑:无非是男子与坐骑罢了。

最新资讯

- • 电影《八佰》:铁血荣耀与战场背叛的绝望一幕 -

- • 视觉效果拉满的6部太空电影,每部都是难以超越的经典之作 -

- • 周冬雨刘昊然屈楚萧《燃冬》不是三角爱情,是空洞的伤痛 -

- • 真实还原逃生恐惧的5部电影,全程高能! -

- • 《学爸》:黄渤监制,票房破5.29亿,但这真的是一部好作品吗? -

- • 一个木头人,一个五官乱飞,两人拖垮《云之羽》,张凌赫也带不动 -

- • 今晚开播!又一苦情剧来袭,娟子领衔,吕一作配,值得期待 -

- • 《云之羽》:但凡虞书欣演技差些,都被上官浅、兰夫人艳压,太美 -

- • 热播中的《父辈的荣耀》, 凭什么收视率那么高! -

- • 《骄阳伴我》肖战买打折的衬衣,打了多少国产剧“假穷人”的脸 -

- • 砍掉前7集,这就是史上最好看的超能英雄韩剧 -

- • “央视好评”的5部古装剧,部部都是好评如潮,一部没看太遗憾! -

- • 2023年刚到9月不久,39岁的白百何就以这样的方式,将观众缘败光 -

- • 赵本山新剧《鹊刀门》,刘英造型惨不忍睹,最美徒弟刘美钰参演 -

- • 国产之王重现,该它大爆特爆! -

- • 一个爆款还不够 -

- • 于和伟演恶人大佬被自己吓吐!国庆档电影《坚如磐石》揭秘丧心狂徒黎志田 -

- • 《好像也没那么热血沸腾》曝新预告 魏翔携心青年“毅燃决燃”赛场逐梦 -

- • 为什么连拍四部的《死亡录像》最后遗憾收尾? -

- • 职场pua,这次肖战也没躲过 -